C’est un début de saison “Schreker”, avec cette série de représentations de “Der Schatzgräber” à Amsterdam, et celles de “Der ferne Klang” dans quelques semaines à Strasbourg.

Franz Schreker, orignaire d’Autriche, né en 1878, est l’un de ces compositeurs de la première moitié du XXème siècle, qui a rencontré tôt le succès (dont Der Ferne Klang, en 1912, qui l’a projeté au premier plan de la vie musicale européenne, ou Der Schatzgräber, en 1920, plus de 350 représentations jusqu’à 1932 dans plus de cinquante théâtres en Europe), comparables à ceux d’un Richard Strauss, qui a occupé des postes enviables dans le monde de la musique (directeur du conservatoire de Vienne, puis de Berlin), fondateur de la très prestigieuse Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne et qui, à cause de ses origines juives (même si son père s’est converti au protestantisme), a été boycotté par les nazis, qui ont voulu effacer une œuvre qui commençait à devenir une référence dans le monde de la musique germanique. Schreker meurt en 1934, à 56 ans, et son œuvre avec lui ou quasi. Et tout ce répertoire de musique dite “dégénérée” ne s’est pas relevé de cet autre holocauste, celui de l’art et de la musique que les nazis ont bannis.

Une fois de plus c’est à Amsterdam qu’il faut aller pour écouter ces œuvres rares, et superbes. La caractéristique d’Amsterdam est d’être un théâtre au répertoire riche et souvent original, dans des productions toujours au minimum très soignées, et une exécution musicale de haute qualité, avec distributions sans stars, mais toujours d’un très bon niveau. On ne perdra jamais son temps à aller voir un spectacle à Amsterdam. J’y avais vu il y a cinq ans Die Gezeichneten, dirigés par Ingo Metzmacher, alors directeur musical d’Amsterdam, dans une production extraordinaire de Martin Kužej et ce fut la révélation d’une musique puissante, colorée, violente, qui emporte les salles.

C’est de nouveau à Amsterdam qu’il fallait aller en ce début septembre pour Der Schatzgräber, le chercheur (découvreur) de trésors, une œuvre qui eu un très gros succès à la création en 1920, l’un des plus gros succès de l’époque, et tombée dans l’oubli; il en existe un enregistrement chez Capriccio, téléchargeable en ligne, et on doit chercher comme une aiguille dans une botte de foin les productions de Der Schatzgräber proposées par les théâtres européens. C’était la dernière, en ce dimanche ensoleillé et le public malheureusement n’a pas répondu en masse, tous les côtés de la salle étaient vides.

Quelle erreur! quelle erreur! quelle erreur! et QUELLE MUSIQUE!!

Comme il est agréable de découvrir un univers, une œuvre, qui vous prend et vous accroche, dont la musique vous envahit, et qu’on a immédiatement envie de réentendre, d’approfondir, dont on a envie de jouir, et qui tombe sur vous comme une évidence.

C’est à la fois une musique où l’on reconnaît plein d’influences, Schönberg, Mahler, Wagner, mais aussi et c’est encore plus surprenant et plus évident, Puccini, le Puccini du Trittico: on se remet à penser l’idée de l’opéra de Lyon de rapprocher le Trittico de Puccini d’œuvres germaniques de la période (ceux qui prennent Puccini pour un vériste sirupeux en sont pour leur frais…)

C’est une musique riche, chaleureuse, chatoyante, d’une force rare, d’une énergie étonnante, et qui sait à certains moments s’adoucir jusqu’au sublime, la scène d’amour du troisième acte est littéralement bouleversante, la scène du banquet du quatrième acte d’une très grande puissance, sans parler de l’épilogue, qui distille une émotion intense.

C’est enfin malgré les influences lisibles une musique qui a une forte personnalité, qui n’est pas une pâle copie de l’un ou de l’autre, mais où les références sont digérées, malaxées, colorées, de la couleur de ce compositeur étonnant, et étonnamment oublié: ce sont de grands plateaux, de grandes scènes qu’il lui faut, c’est un compositeur pour grand théâtre.

Et lorsque la musique vous porte, et que le metteur en scène, Ivo van Hove (encore lui, vous savez, celui du Misanthrope de la Schaubühne vu à Paris, et celui qui dans trois semaines, fait Macbeth de Verdi à Lyon) réussit un spectacle épuré , d’une simplicité presque glaçante quelquefois, d’une poésie profonde à d’autres, dans un espace presque unique avec des projections vidéos à la fois illustratives, mais aussi presque musicales tant leur rythme accompagne la musique, alors vous en sortez bouleversé. Quelle musique! oui! Et quel spectacle!

Il convient de dire deux mots de l’histoire et du livret, signé par le compositeur. C’est un conte triste et mélancolique.

La reine a perdu ses bijoux et avec eux sa beauté et sa fertilité. Le bouffon du roi connaît un ménestrel errant, Elis, dont le luth magique lui indique tous les trésors cachés. Le roi promet au bouffon que l’on lui permettra de choisir une femme comme récompense, si Elis peut trouver les bijoux.(Prologue)

Els, la fille de l’aubergiste, doit épouser un jeune noble brutal mais riche qu’elle méprise. Elle l’envoie donc chercher les bijoux de la reine en forêt et le fait assassiner par Albi, son serviteur. Le ménestrel Elis se présente à Els avec un collier qu’il a trouvé dans les bois. Els tombe amoureuse du ménestrel, mais le cadavre du noble est trouvé dans les bois; le bailli, qui désire Els, arrête Elis pour le meurtre.(Acte I)

Elis doit être pendu. Els cherche le conseil du bouffon, qui promet de l’aider. mais le messager du roi arrête l’exécution au dernier moment, pour qu’ Elis puisse aller à la recherche des bijoux. Pour éviter d’être soupçonnée , Els ordonne àAlbi de voler à Elis le luth magique du ménestrel.(Acte II)

Pendant une nuit d’amour, Els se montre à Elis recouverte de ces bijoux splendides. Elle les lui remet , à condition qu’il ne lui en demande jamais la provenance et qu’il garde une totale confiance en elle.(Acte III)

Elis a rendu les bijoux à la reine. Pendant un banquet, le bailli intervient et annonce qu’Albi a avoué le meurtre. Els est dénoncé comme la commanditaire du meurtre et le bailli exige de son exécution immédiate. Mais le bouffon rappelle au roi sa promesse : il choisit Els comme épouse et la sauve ainsi de l’exécution.(Acte IV)

Epilogue:

Un an plus tard, Els se meurt. Seul le bouffon est resté avec elle. Il va chercher le ménestrel, qui chante pour Els la plus belle de ses ballades . Elle meurt dans ses bras.

(Traduit de Wikipedia).

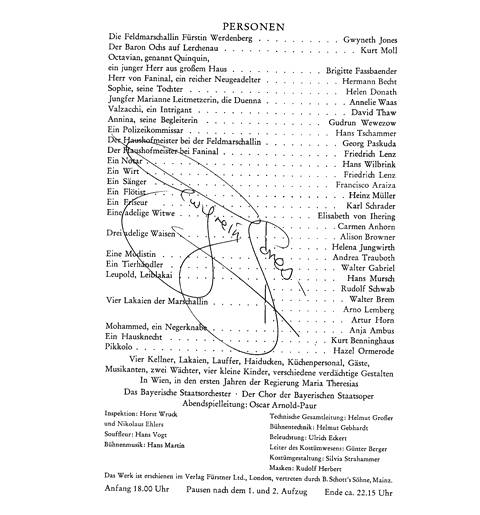

Sur le vaste plateau de l’opéra d’Amsterdam, très large (il avoisine la largeur du Grosses Festspielhaus de Salzbourg, Ivo van Hove et son décorateur Jan Versweyveld ont conçu un dispositif unique, deux murs écrans en angle percés au milieu par deux ouvertures de scène laissant s’insérer des décors qui changent d’acte en acte.

Une salle de café avec d’un côté une banquette, de l’autre un comptoir (Acte I), une salle d’exécution à l’américaine avec d’un côté la potence dans une ambiance un peu clinique, de l’autre des gradins pour les spectateurs (Acte II), une chambre à coucher, avec à gauche un lit, de l’autre une coiffeuse et une baie vitrée (Acte III), des espaces libres sur l’arrière scène pour l’acte IV (la cour), et la façade d’un chalet pour l’épilogue. l’ambiance renvoie au cinéma américain, petit peuple, petits chefs, forestiers, brefs, des gens rudes, où le roi et son bouffon pourraient personnifier tous de les fonctionnaires de pouvoir. Le livret est suivi scrupuleusement, avec sa violence, ses émotions, sans rien souligner, laissant se dérouler le récit, comme dans un film. Quelques scènes sont réglées admirablement, comme celle de l’exécution au deuxième acte où Van Hove s’intéresse particulièrement aux spectateurs de l’exécution assis sur les gradins, avec un magnifique travail sur les groupes, qu’on retrouve dans l’acte IV (le banquet à la cour) où apparaît une cour et un roi vieillis, avec cannes, béquilles , déambulateurs et fauteuils roulants, venus du fond à travers une brume, comme une apparition de nulle part, et vieillis sans doute par la disparition de bijoux, sortes de pommes d’or de Freia qui prémunissent du vieillissement. Magnifique aussi, et même bouleversant, tout le troisième acte, scène amour entre Els et Elis, très proche du deuxième acte de Tristan, où une magnifique vidéo ( de Tal Yarden) – un peu longue peut-être- d’un couple se découvrant mutuellement renforce l’émotion musicale et scénique sans redondance: un moment unique de retenue, de pure beauté, un moment de suspension qui tranche d’ailleurs avec la trivialité de cette histoire de bijoux volés et qui nous projette dans une ambiance “autre”, produite par toutes les vidéos d’ailleurs, forêt profonde, eau agitée d’un torrent, très jeune fille, projection de Els, qui se promène, saute de rocher en rocher le long de l’eau, sorte de vision d’un idéal d’innocence détruit dès le départ de l’histoire par le vol des bijoux et les péripéties du drame de Els. Et puis cette scène finale, dans un chalet bucolique au milieu de la forêt, où Els s’éloigne vers la projection de la jeune fille caressant un cheval, allant vers son paradis, laissant sur la terre et Elis, et le bouffon, et le luth pendant désormais inutilement à la balustrade. Histoire d’amour forte et impossible, de cette Els d’abord “vendue” à un riche noble, puis au puissant bouffon, et qui ne croise vraiment son seul amour qu’une fois pour aimer et l’autre pour mourir.

Cette vision très épurée et aussi très distanciée, rencontre une musique luxuriante, débordante, et renforce l’émotion. Elle est dirigée avec brio, énergie, précision par le directeur musical de l’opéra, Marc Albrecht (dont le père Gerd Albrecht a enregistré justement l’œuvre chez Capriccio), suivi de manière très serrée par l’Orchestre Philharmonique des Pays Bas, excellent (cuivres!) à tous les pupitres . Rappelons ce cas bizarre de l’Opéra d’Amsterdam, qui a un chœur, un directeur musical, mais pas d’orchestre: dans la fosse alternent les grands orchestres du pays, dont le Concertgebouw, la plupart du temps une fois par an et certains directeurs musicaux disaient être des généraux sans armée (Ingo Metzmacher). Marc Albrecht est à l’aise dans ce répertoire de la première moitié du siècle, rappelons pour mémoire sa Frau ohne Schatten de Milan au printemps dernier et se révèle un grand chef d’opéra. Les interventions du chœur (Chef de chœur Alan Woodbridge, qui dirige aussi le chœur de l’Opéra de Lyon) sont puissantes, et fortes (deuxième et quatrième acte) le chœur de l’opéra d’Amsterdam étant l’un des plus engagés scéniquement en Europe.

Si tout cela est une très grande réussite, il faut reconnaître que du point de vue vocal, on n’a pas atteint le niveau requis pour une œuvre pareille, qui demanderait de très grands chanteurs, de type Vogt pour Elis et Fleming pour Els. Mais attirer des stars sur une oeuvre qu’ils ne rechanteront probablement pas est du domaine de la gageure. Si les rôles secondaires sont bien tenus, le roi de Tijl Faveyts le chancelier de Alisdair Eliott, l’Albi de Gordon Gietz ou le bailli de Kay Stiefermann, les rôles principaux manquent de puissance, notamment l’Elis de Raymond Very, souvent couvert par l’orchestre ou disparaissant dans les ensembles, alors que son rôle est justement de chanter de manière magique, et la Els de Manuela Uhl, intense, mais sans appui ferme, sans graves, avec une voix jolie, mais pas toujours vraiment projetée. Même si tous les deux sont honorables, ils n’arrivent pas vraiment à s’imposer vocalement.

Ce n’est pas le cas du bouffon de Graham Clark, seul chanteur internationalement connu, qui dans cette mise en scène est un bouffon bien gris, fonctionnaire de pouvoir très retenu, qui impose sa voix encore puissante et claire et un timbre nasal qui convient bien au rôle , dont on comprend tout les mots: quelle diction! (Ah! l’école anglo-saxonne…). Belle prestation, gros succès.

Mais malgré quelques menues réserves, on sort marqué de ce spectacle , et désireux d’en entendre plus, d’en découvrir plus, et surtout avec des images et des moments qui restent vraiment imprimés en soi. Une fois de plus Amsterdam a tapé dans le mille, et montre un certain chemin, sans concession, ouvert, et surtout prodigieusement intelligent.

[wpsr_facebook]