Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021)

Le lecteur habituel de ce blog sera peut-être étonné de trouver un In memoriam dédié à Mikis Theodorakis, au milieu des ombres tutélaires qui ont accompagné la vie lyrique du Wanderer. Mon propos n’est pas un autre témoignage de ce qu’il fut en Grèce et ailleurs, les grands médias l’ont rappelé.

Non, parce qu’il fait pour moi partie d’un recoin particulier de mon jardin personnel, une rencontre qui remonte à 1974, lorsque, jeune professeur de lettres classiques, j’effectuai ma première année de « guidage » au sein de l’association “Athéna”.

Cette disparition réveille en moi l’amour fou de la Grèce, de la langue grecque, ancienne et moderne, l’unique langue grecque, celle qu’à 15 ans, en 1968 je découvris en regardant des journaux lors de mon premier voyage en Grèce. J’apprenais alors le grec ancien et l’on m’avait laissé bizarrement entendre que le grec d’aujourd’hui n’avait rien à voir avec le grec ancien. Quand je découvris que je pouvais lire quelques phrases des journaux, que je comprenais en me promenant à Athènes à peu près tout ce qui était écrit, ce fut pour moi à la fois une surprise et une joie intense : je constatais que le grec, le grec que j’aimais et que j’apprenais au lycée comme une langue “morte”, se parlait et s’écrivait. Il est vrai qu’en 1968, existaient encore une langue orale, Dimotiki (δημοτική), et une langue écrite Katharevousa (« καθαρεύουσα » litt. « purifiée », création artificielle des XVIIIe et XIXe pour recréer une langue plus proche du grec byzantin et du grec ancien et débarrassée des influences turques et italiennes). Le mouvement philhéllène voulait retrouver en Grèce les traces du lointain passé antique. Du coup, la toute jeune Grèce indépendante du XIXe ne semblait pas s’appartenir culturellement mais appartenir aux philologues allemands et aux architectes bavarois qui édifièrent les bâtiments officiels de l’Athènes capitale. Mais du coup, en 1968, un très jeune helléniste pouvait plus ou moins lire les journaux, tous écrits en langue « savante ».

Ce n’est pas l’objet ici de revenir sur les décennies de combats politiques autour de la langue et de la reconquête de la langue authentique, la langue parlée, qui commença à être utilisée dès le XIXe et surtout au XXe en littérature, au milieu des polémiques. Depuis 1976, la langue « dimotiki » est langue officielle.

Je suis néanmoins persuadé que si le grec avait été vécu dans notre école comme une langue millénaire encore parlée aujourd’hui, et si l’on ne s’était pas essentiellement limité au grec classique (Ve et IVe siècle avant J.C.) avec quelques incursions plus tardives (Plutarque), peut-être la langue grecque eût-elle acquis une autre valence auprès des élèves. Les tribulations de la langue grecque, les enjeux politiques et identitaires qu’elle a portés, la manière dont la langue moderne a été ignorée, voire méprisée par une certaine tradition “classique”, et l’absurde prononciation du grec ancien dans les classes, alors que les principes qui gouvernent la prononciation du grec aujourd’hui sont déjà bien installés à l’époque romaine, tout cela a contribué à fossiliser des études secondaires classiques qui eussent pu rester vives, passionnantes et apprendre beaucoup aux élèves sur ce qu’est une langue, ce qu’est une nation, ce qu’est une culture.

Que signifie ce long préliminaire à Théodorakis ? Simplement que j’ai découvert la culture grecque « moderne » en 1974, jeune “Guide” de l’Association Athéna, qui drainait beaucoup de jeunes amoureux de la Grèce. J’étais alors tout jeune prof certifié, je préparais l’agrégation, et ce fut comme une illumination.

L’autre élément essentiel, c’est que j’ai connu la Grèce en 1968, au temps des colonels, de cette dictature qui régna dans le pays entre 1967 et 1974, où l’on voyait aux portes des villes des portails triomphaux « Vive L’armée », et où à flanc de montagnes on écrivait en lettres géantes « la Grèce aux grecs et aux chrétiens », et où les étudiants révoltés devant l’École Polytechnique d’Athènes en novembre 1973, le début de la fin de ce régime, avaient été l’objet d’une féroce répression.

Tout jeune guide « Athéna » j’ai donc connu la Grèce libérée de la dictature, puisque je me suis trouvé en Grèce pendant les trois mois d’été de la libération, et le jour-même le 24 juillet 1974, j’étais confiné dans un navire dans la rade du Pirée. J’ai donc vécu de très près le moment du retour de Constantin Karamanlis, leader charismatique jusque-là exilé en France et les tensions avec la Turquie après l’affaire de Chypre. Avec Karamanlis sont rentrés tous les exilés, dont Theodorakis, et tout l’été la Grèce a chanté ses chansons, interdites jusqu’alors par la dictature.

Chaque soir à Athènes j’allais donc écouter de la musique dans des boites, des cabarets où se produisaient tous les chanteurs interdits, et qui chantaient tous du Theodorakis. J’y fus entrainé par des amis qui m’ont plongé dans cette musique et cette culture, Xavier Coquebert de Neuville, son frère Antoine et Pierre Chuvin, (tous deux disparus) cet immense helléniste à l’incroyable culture, qui m’a initié à ces musiques, et aussi à l’Asie mineure et à la culture turque.

C’est ainsi que moi qui n’aimais que l’opéra et la musique classique me suis pris d’un amour fou pour la musique grecque, la chanson grecque, à travers et à partir de la musique de Theodorakis. C’est lui qui m’a aussi ouvert à la littérature grecque, à la poésie de Ritsos et d’Elytis, et puis peu à peu à d’autres auteurs, d’autres compositeurs à d’autres musiques.

Toute la profondeur culturelle de la Grèce d’aujourd’hui s’est découverte à moi à partir de Theodorakis.

Encore aujourd’hui, je connais par cœur certaines chansons, j’écoute encore fréquemment certains disques, dont l’un me bouleverse, les Dix huit Chansons de la patrie amère (Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας)(Encore aujourd’hui la chanson Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, ne pleure pas la Grécité m’émeut profondément) mais aussi le disque Ρωμιοσύνη (Romiosini-Grécité), un des disques que j’écoute très souvent, chanté par le grand Grigoris Bithikotsis.

Encore aujourd’hui, je connais par cœur certaines chansons, j’écoute encore fréquemment certains disques, dont l’un me bouleverse, les Dix huit Chansons de la patrie amère (Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας)(Encore aujourd’hui la chanson Τη Ρωμιοσύνη μην την κλαις, ne pleure pas la Grécité m’émeut profondément) mais aussi le disque Ρωμιοσύνη (Romiosini-Grécité), un des disques que j’écoute très souvent, chanté par le grand Grigoris Bithikotsis.

Paradoxalement, Ρωμιοσύνη désigne la “grécité” alors que le nom provient de « Romain », les grecs ayant été des romains (d’Orient) jusqu’à la fin de l’Empire byzantin.

Paradoxalement, Ρωμιοσύνη désigne la “grécité” alors que le nom provient de « Romain », les grecs ayant été des romains (d’Orient) jusqu’à la fin de l’Empire byzantin.

Chantant des poèmes de Ritsos à partir des disques de Theodorakis, je me suis mis à lire Ritsos, écoutant son album To Axion esti (Το Άξιον Εστί) je me suis mis aussi à lire Elytis et peu à peu aussi la poésie de Séfiris et enfin les grands romanciers grecs à commencer par Kazantzakis. Accessoirement je me suis mis à apprendre plus méthodiquement le grec (moderne).

Grâce à Théodorakis aussi et par imprégnation je me suis mis à écouter d’autres disques, d’autres compositeurs, notamment Vasilis Tsitsanis (Βασίλης Τσιτσάνης),

Nikos Xilouris (Νίκος Ξυλούρης) le crétois, qui a puisé dans les airs populaires crétois dont cet air qui fut hymne des étudiants de polytechnique révoltés contre la dictature Πότε θα κάvει ξαστεριά, (quand il fera clair), mais aussi Grigoris Sourmaïdis (quel merveilleux disque que Litania – Λιτανεία) .

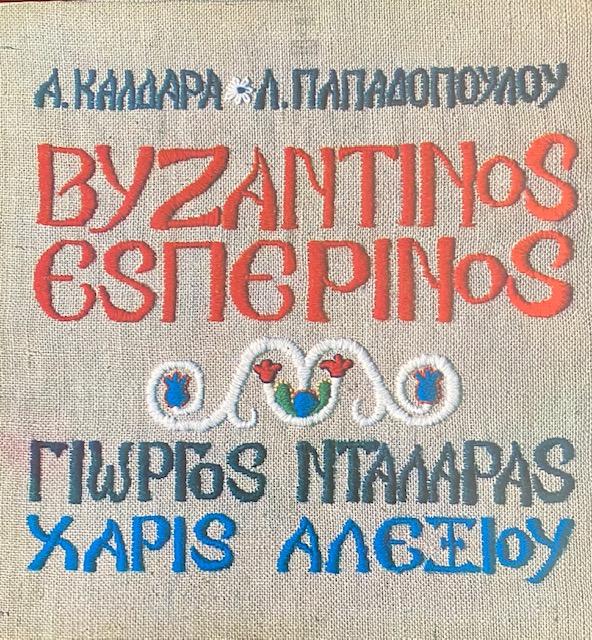

J’ai une tendresse particulière pour Apostolos Kaldaras, dont j’aime beaucoup Vêpres Byzantines (Βυζαντινός Εσπερινός) écrit à partir de musique byzantine et surtout Mikra Asia (Μικρά Ασία) des chants qui évoquent la « Catastrophe » (Μικρασιατική Καταστροφή) de 1922 et l’exil des grecs d’Asie mineure vers la Grèce.

J’ai une tendresse particulière pour Apostolos Kaldaras, dont j’aime beaucoup Vêpres Byzantines (Βυζαντινός Εσπερινός) écrit à partir de musique byzantine et surtout Mikra Asia (Μικρά Ασία) des chants qui évoquent la « Catastrophe » (Μικρασιατική Καταστροφή) de 1922 et l’exil des grecs d’Asie mineure vers la Grèce.

J’ai pu ainsi en 1974 et les années suivantes entendre en Grèce les chanteurs les plus célèbres d’alors, aujourd’hui légendaires, IAntonis Kaloyannis et Maria Farandouri, Giorgos Dalaras, Haris Alexiou, et surtout Grigoris Bithikotsis (Γρηγόρης Μπιθικώτσης) qu’il faut écouter dans Καυμός (Douleur). Certes, ma culture musicale grecque est « datée » et sans doute limitée, mais qu’importe puisqu’elle m’a permis de mieux pénétrer l’histoire et la culture moderne de ce pays tant aimé et tant labouré chaque été jusqu’au seuil des années 1990.

Voilà ce que réveille en moi la disparition de Theodorakis, j’étais moins stimulé par ses grandes machines symphoniques que par ses chansons, par la mise en musique de magnifiques poèmes, qui signifiaient tant en 1974, quand la Grèce entière se réveillait de la nuit dictatoriale. Il faut dire qu’entre les dictatures multiples, une monarchie sans gloire, une guerre civile atroce, la Grèce qui pourtant s’est libérée seule du joug nazi n’a pas été gâtée au XXe siècle, c’est pourquoi d’ailleurs je n’ai pas trop apprécié les leçons de rigueur donnés par Angela Merkel au moment de la crise grecque, c’était au minimum maladroit quand on connaît la violence de l’occupation nazie.

Il y a longtemps que je ne suis pas retourné en Grèce, et les années où j’y passai des étés entiers sont désormais lointaines. Mais j’ai dans le cœur ces textes-là, cette culture-là, et je le dois à la musique de Theodorakis. C’est pourquoi je voulais ici témoigner qu’il n’a jamais plus quitté mon univers, et a développé, approfondi, justifié mon amour de la Grèce, de sa culture de toutes les époques et de sa merveilleuse langue, d’hier comme d’aujourd’hui.