Il y a comme un paradoxe quand on observe la vie musicale italienne vue de l’extérieur où l’opéra semble être l’essentiel, où en dépit de de la bonne qualité des orchestres, un seul (et encore) celui de l’Accademia di Santa Cecilia de Rome a une réputation internationale, mais où le nombre de chefs d’orchestre de toutes générations est impressionnant. Au sommet, Riccardo Muti, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, puis Gianandrea Noseda et Michele Mariotti, ainsi que Daniele Rustioni, mais on voit aussi notamment dans les fosses de théâtres européens d’excellent chefs comme Riccardo Frizza, Francesco Lanzillotta, Gianluca Capuano et les grands chefs baroques, Rinaldo Alessandrini, Giovanni Antonini, Fabio Biondi. C’est impressionnant. Trouvez aujourd’hui en Allemagne un chef allemand, en dehors de Christian Thielemann dont la gloire ait dépassé les frontières, alors que c’est LE pays de la musique classique.

Alors l’Italie, impressionnant réservoir de grands chefs, cultive aussi leur légende, depuis le premier d’entre eux, Arturo Toscanini, dont la gloire mondiale vient de sa carrière entre Italie et USA, de son statut de trait d’union entre Verdi vivant et toute la tradition post-verdienne, mais aussi de son répertoire important (il fut un très grand chef wagnérien – avec un Parsifal bayreuthien mythique parce que toute trace sonore en a disparu). Au sommet de la pyramide mythique , il est encore grandi par son militantisme anti-fasciste (bien qu’il ait été au départ plutôt favorable au mouvement) et anti-nazi (fondation du Festival de Lucerne après l’Anschluss).

Comment ce mythe est-il utilisé pour la communication médiatique autour des chefs d’aujourd’hui, une petite anecdote sans grande importance nous en donne un indice.

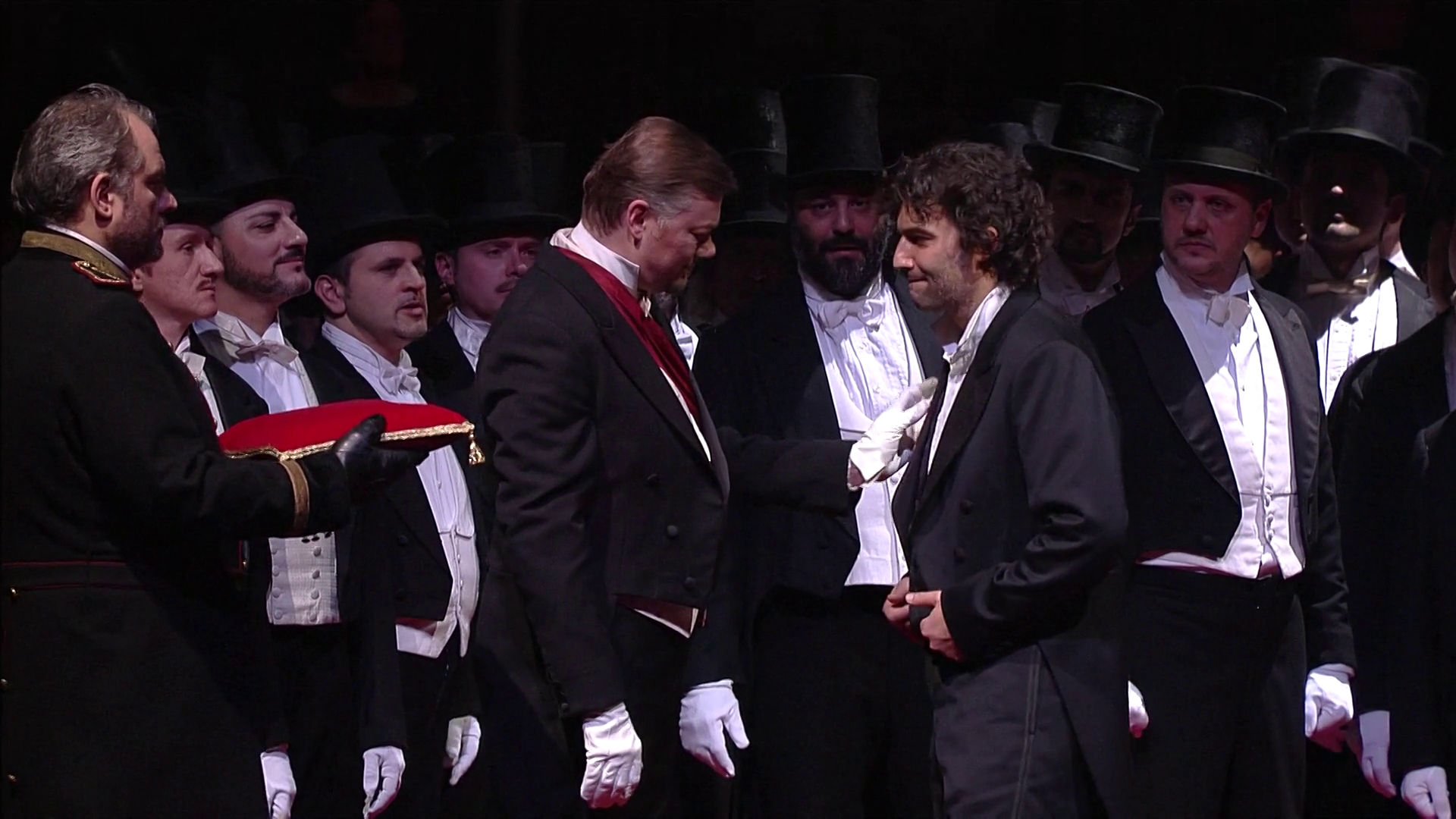

Les gazettes italiennes, et même quelques médias français (c’est dire !) se sont fait l’écho du concert de Riccardo Muti (avec les Wiener Philharmoniker) le 11 mai prochain qui marquera la réouverture de la Scala de Milan à son public après l’une des plus longues périodes de fermeture de son histoire. Il faut d’abord se réjouir hautement de cette réouverture, comme de celle de tous les lieux de spectacle qui commence à essaimer en Europe.

Et puis, les gazettes italiennes ont titré:

La Scala repart de Muti (en souvenir de Toscanini) titre par exemple La Repubblica dans ses pages milanaises.

La Scala repart de Muti (en souvenir de Toscanini) titre par exemple La Repubblica dans ses pages milanaises.

En effet le 11 mai est la date anniversaire du concert historique (11 mai 1946) donné dans le théâtre reconstruit (un bombardement américain l’avait détruit) par Arturo Toscanini qui revenait diriger à la Scala dont il avait été le directeur musical à plusieurs reprises jusqu’à son auto-exil en 1931. Ainsi cette date devint aussi un symbole de reconstruction de l’Italie après la guerre, et aussi de la clôture de l’ère fasciste, puisque Toscanini le chef des chefs était revenu d’exil.

Scala et Toscanini devenaient symboles de la fin de la tragédie.

La réouverture du théâtre en 2021 se veut donc dans la continuité un symbole à plusieurs entrées, renforcé par la présence sur le podium de Riccardo Muti, ex-directeur musical de la Scala, mais avec un orchestre invité et non l’orchestre du théâtre.

La logique eût voulu évidemment qu’une réouverture aussi emblématique se fît avec l’orchestre de la Scala et son directeur musical Riccardo Chailly.

Mais là, autre Riccardo et autre orchestre.

Voilà les arcanes complexes de la vie de ce théâtre adoré, mais dont le directeur musical actuel a une présence à (longues) éclipses et une action brumeuse qui reste encore à définir.

La présence de Riccardo Muti et des Wiener Philharmoniker donne évidemment un grand lustre à la soirée, mais perd en même temps son côté emblématique, sauf à associer la figure de Riccardo Muti à celle d’Arturo Toscanini, sport préféré d’une partie de la presse italienne depuis des dizaines d’années.

Il est vrai que Riccardo Muti deviendra le prochain 28 juillet octogénaire, et donc en bonne logique « mythe vivant » comme j’aime à le dire. Et de fait, son âge vénérable et son rôle dans le monde musical mondial en fait la mémoire de référence de la musique classique (et notamment lyrique) en Italie où il officie depuis plus de cinquante ans : il vainquit le concours Guido Cantelli en 1967 et à 30 ans succédait à Klemperer au Philharmonia Orchestra. Il devint alors avec Claudio Abbado, plus âgé de 8 ans, le symbole de la vitalité musicale italienne, avec la rivalité qui va avec.

Mais c’est lui que l’on compara très tôt à Toscanini et cette comparaison, cette lointaine fraternité l’a suivi jusqu’à aujourd’hui.

Pourquoi ?

En fait, Riccardo Muti se fit connaître par des interprétations verdiennes de feu, au rythme haletant et aux tempi d’une folle rapidité, un Verdi explosif tel que le souvenir de Toscanini l’avait magnifié. Comme Toscanini, Muti afficha jusqu’aux années 1980 une volonté de dégraisser Verdi, d’appliquer à la lettre les indications des partitions verdiennes (notamment les fameux aigus non écrits mais imposés par les chanteurs et la tradition).

Mais il s’assagit au moment où il devint directeur musical de la Scala.

La comparaison s’arrête là.

Je m’intéresse depuis des dizaines d’années à la vie musicale milanaise, souvent clanique à l’instar de la vie du foot : il y eut à la fin des années 1950 les callassiens et les tebaldiens, il y eut inévitablement les mutiani et les abbadiani dès la fin des années 1970. Et de fait les personnalités des deux chefs étaient si opposées, leurs opinions politiques si différentes qu’il était assez facile de les opposer.

On s’intéressait moins au répertoire symphonique et notamment à la manière dont Abbado faisait connaître à la Scala un nouveau répertoire orchestral, dont Mahler, Hindemith, Berg, mais pas seulement. On lisait plutôt les deux chefs à l’aune presque exclusive du répertoire lyrique puisque les chefs italiens se vendaient souvent comme chefs d’opéra plus que chefs symphoniques (alors qu’un chef au souvenir hélas discret aujourd’hui comme Carlo-Maria Giulini marqua toute la fin du XXe par de fabuleux concerts)[1].

En France, dans mes jeunes années mélomaniaques, Abbado était lu presque exclusivement comme verdien, tout comme Muti . Dans les années 1970, Muti sortit un enregistrement d’Aida qui fit grand bruit (avec Caballé), mais surtout il entra en concurrence avec son « rival» puisqu’ils sortirent tous deux, la même année (1976) un Macbeth : celui de Muti fut très injustement oublié au profit de celui d’Abbado, encore aujourd’hui considéré comme légendaire.

Mais Abbado à la Scala avait un répertoire plus large que Verdi : Berg (Wozzeck), Prokofiev (L’amour des trois oranges), Moussorgski (Boris, qui révolutionna l’écoute de Moussorgski) et dans Verdi il privilégia un Verdi considéré plus intellectuel, plus exigeant que Trovatore (cheval de bataille de Muti à l’époque, qu’il a même failli diriger à l’Opéra de Paris en 1973). Abbado ne dirigea d’ailleurs jamais la “trilogie populaire” (Rigoletto, Traviata, Il Trovatore) que Muti dirigea plusieurs fois et enregistra.

Muti avait alors une sorte d’aura spectaculaire, l’image d’un ouragan qui emportait tout. J’étais déjà « abbadien », mais le Muti de cette époque (la fin des années 1970) était audacieux, « disruptif » comme on dirait aujourd’hui et déchainait un incroyable enthousiasme : j’adorais ces moments brûlants d’urgence, de jeunesse, de vie immédiate.

Mais les années passées à la Scala furent bien loin d’être comparables à ce surgissement des années 1970, et notamment à l’action de Toscanini dans ce théâtre.

Les années Toscanini, ce furent les années où la modernité entra à la Scala, non seulement par le répertoire, mais aussi par les organisations, fin du système des palchettisti (les loges possédées par les grandes familles), voire aussi la modernité scénique : Toscanini demanda en 1923 à Adolphe Appia de mettre en scène Tristan und Isolde en 1924 par une lettre demeurée célèbre : « Je n’ai pas peur des innovations géniales, des tentatives intelligentes, je suis moi aussi toujours en marche avec l’époque, curieux de toutes les formes, respectueux de toutes les hardiesses, ami des peintres, des sculpteurs, des écrivains. La Scala mettra tous les moyens, moi tout mon appui pour que la tragédie des amants de Cornouaille vive dans un cadre neuf, ait une caractérisation scénique nouvelle. »[2].

Même si la production n’eut pas le succès escompté, il reste que c’est la seule production d’Appia, génial théoricien du théâtre et notamment du théâtre wagnérien, dont on ait gardé le souvenir. Et c’est Toscanini qui lui a offert cette occasion.

Mais, au-delà du personnage et de ses colères homériques (une autre part de la légende), ce qu’on doit à Toscanini, c’est surtout l’élargissement du répertoire, avec Wagner notamment, car il imposa Wagner à la Scala, d’abord avec Die Meistersinger von Nürnberg, puis avec Tristan, il y dirigea Parsifal, Lohengrin, Walküre, Siegfried ou Götterdämmerung, mais aussi Gluck, Berlioz, Meyerbeer, Charpentier (Louise), Bizet, il fit entrer Pelléas et Mélisande au répertoire, mais aussi Moussorgski (Boris Godounov). Il faut considérer qu’à l’époque, c’était une innovation considérable : songeons que Wozzeck (Berlin, 1925), ne fut créé à la Scala (au scandale de verdiens bon teint) qu’en 1952. (lire la critique de Time d’alors : http://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,859731,00.html)

« A few last-ditch Verdi-lovers turned out to express their disapproval, greeted the opening curtain with whistles, catcalls and shouts of “Vergogna, vergogna!” (Shame, shame!) ».

L’image de rénovateur, d’ouverture, de modernité reste attachée à Toscanini, en dehors de son rapport filial à Verdi qui est une donnée de départ.

Au contraire, Muti s’est installé – c’est presque une posture idéologique – comme refusant la modernité des mises en scène : un seul exemple, il quitta Salzbourg au début de l’ère Mortier s’indignant contre la mise en scène de Karl-Ernst Hermann de La Clemenza di Tito. Il croyait provoquer un cataclysme contre Mortier, mais ça fit pschitt…

À la Scala, il fit émerger un répertoire « classique » (Gluck, Cherubini, Spontini) qui certes n’avait pas été vu à Milan depuis longtemps, et se contenta de diriger essentiellement le répertoire italien, laissant le reste à des collègues. Une exception avec Wagner, un Fliegende Holländer en trois actes séparés par des entractes (cela ne se faisait plus depuis longtemps ailleurs, mais à la Scala, des règles syndicales l’avaient paraît-il imposé), un Parsifal décevant qui avait attiré le ban et l’arrière ban des wagnériens (car on parlait d’une possibilité de le voir dans la fosse de Bayreuth) et un Ring plutôt brinqueballant (plusieurs metteurs en scène sans projet unificateur et un Rheingold concertant).

Sans recherche de metteurs en scène « novateurs » sinon Ronconi ou Strehler qui n’étaient déjà plus dans les années 1980 des débutants pleins d’avenir, ou Graham Vick, voire Carsen, alors limites de la modernité acceptable chez les lyricomanes italiens, il installa une routine de luxe qui n’a rien de comparable avec l’action de Toscanini, ni même d’Abbado en termes de répertoire.

Muti se positionnait là où son « rival » n’allait pas : l’exemple de Rossini est clair: là où Abbado s’était concentré sur les trois grands Rossini bouffes (Italiana, Barbiere, Cenerentola), Muti se positionna sur le Rossini de la fin (Guglielmo Tell, Moïse, tous deux avec Ronconi d’ailleurs) et même avec humour: à la fin d’un concert, en bis, il donna une ouverture ignorée du Viaggio a Reims, immense succès d’Abbado.

À chacun son pré carré : il fit Mozart au début les années 1980 (Nozze, Cosi puis Don Giovanni) Abbado au tout début des années 1990 à Vienne (Nozze et Don Giovanni) (une production scaligère de Nozze dans les années 1970 n’avait pas été une réussite), Muti fit Falstaff en 1993 (Abbado en 1998), dans la belle production “lombarde” de Strehler de 1980 à l’origine confiée à Lorin Maazel, il fit très tôt Otello à Florence en 1980 (stupéfiante, inoubliable direction musicale dans une production qu’il n’aimait pas) quand Abbado fit Otello très tard dans la carrière (à Salzbourg à en 1996 avec un concert berlinois fin 1995). À part Wagner, Muti n’aborda ni Strauss, ni Debussy, ni les russes mais signa une magnifique production de Dialogues des Carmélites, en 2004, année de son départ du théâtre milanais.

De même son répertoire symphonique reste-t-il plutôt réduit par rapport aux deux autres grandes références italiennes d’aujourd’hui, Riccardo Chailly et Daniele Gatti.

La carrière de Muti dément, pour l’essentiel de son déroulement, et notamment à la Scala, toute l’œuvre de Toscanini dans ce même théâtre. C’est pourquoi l’obstination de certains médias italiens à le comparer à la légende Toscanini est une sorte d’abus, de facilité de com.

Ce souci de la posture de « grand classique » fut accompagné du souci ne pas croiser le rival Abbado (plus proche de Toscanini par ses choix lyriques d’ailleurs) … Il veilla aussi à éviter de voir Abbado revenir à la Scala, puisqu’il refusa qu’il dirige avec ses Berliner Elektra (sous le prétexte que s’il voulait revenir, il devait diriger l’Orchestre de la Scala) [3]– d’où le refus d’Abbado (qui était rancunier) de diriger à la Scala jusqu’en 2012 (soit 8 ans après le départ de Muti).

Et le voilà, lui qui avait refusé Abbado et les Berliner, qui revient à la Scala à la tête des Wiener, le soir le plus emblématique de l’histoire de ce théâtre.

A chacun sa vérité.

________

[1] Qui fut aussi chef lyrique : songeons que c’est Giulini qui dirigea Callas dans sa Traviata légendaire dans la MeS de Visconti.

[2] Lettre de Toscanini à Appia datée «Milano 1923», publiée dans AttoreSpazio-Luce chapitre “Adolphe Appia e il teatro alla Scala”, par Norberto Vezzoli, Milan, Garzanti, 1980, p. 32.

[3] Il y dirigea cependant un concert avec les Wiener en 1992