C’est devenu une tradition: l’orchestre de la Bayerischer Rundfunk (Radio bavaroise) chaque année conclut la semaine du festival de Pâques de Lucerne par deux ou trois concerts (cette semaine, ce sera trois: deux dirigés par Mariss Jansons et un dirigé par Bernard Haitink) dont un concert choral (l’an dernier, c’était une version de concert de Eugène Onéguine, de Tchaïkovski dont j’ai rendu compte. L’été, Jansons dirige la plupart du temps son deuxième orchestre, celui du Concertgebouw.

Après Claudio Abbado, je considère Mariss Jansons comme le plus grand chef actuel: chaque concert alimente pour moi une sorte de “concertothèque” personnelle qui recèle dans les replis de mon cerveau ou quelque part dans mon corps les moments les plus vibrants de ma vie de mélomane. Jansons m’accompagne dans Sibelius, dans Chostakovitch, dans Tchaïkovski, dans Mahler aussi, où il voisine (sans l’égaler cependant dans mon coeur) avec Claudio. J’aime sa manière vigoureuse, engagée, et modeste de diriger, j’aime son art de l’architecture sonore, il fait partie de cette race de chefs qui ne dirigent pas mais qui font de la musique. Et pourtant, il reste discuté, nous avons avec les amis italiens d’âpres confrontations autour de son Mahler ou de son Brahms par exemple, qui sont aux antipodes de notre cher Claudio.

Ce soir, le programme est à la fois assez passe partout (Beethoven/Brahms) et un peu moins (Bartók). L’intérêt en est d’abord la découverte de cette jeune violoniste norvégienne de 25 ans Vilde Frang, lauréate 2012 de la fondation “Crédit Suisse” (75000 CHF de prix+ un concert avec les Wiener Philharmoniker dirigés par Bernard Haitink en septembre prochain) qui donne son second concert à Lucerne, et ensuite l’audition du concerto n°1 pour violon de Bartók, écrit en 1907-1908, découvert en 1956, et créé à Bâle en 1958, soit 13 ans après sa mort.

Dès la première pièce, la très fameuse ouverture pour Leonore III de Beethoven, on sent que le concert sera particulier. Les premières mesures d’une lenteur très marquée favorisent ensuite une explosion sonore qui met en valeur cordes (vraiment extraordinaires) et bois. Dans cette œuvre rebattue, qui fait toujours un énorme effet sur l’auditeur, et qu’on entend moins depuis que les chefs ne la dirigent plus dans Fidelio, on reste stupéfait de l’épaisseur de la pâte orchestrale et en même temps de la clarté du résultat, qui ne laisse rien échapper à l’oreille, rythme, dynamique, science du crescendo, tout est là et cette ouverture qui peut aussi laisser libre cours à une virtuosité née du rythme quelquefois époustouflant qui est imprimé (je me souviens de Bernstein…), est ici remarquable par la concentration qu’elle permet sur chaque instrument, sur la révélation de l’architecture et des différents niveaux instrumentaux. Certes, la fonction est celle de “captatio benevolentiae” avant un Bartók beaucoup moins populaire, mais le son produit est tellement neuf, tellement inattendu, que le public explose.

Le concerto pour violon Sz36 de Bartók est une œuvre écrite en 1907-1908, Bartók a 26/27 ans, il est sans doute tombé amoureux d’une violoniste, Stefi Geyer, qui ne lui rend pas son amour: Stefi est notamment très catholique et il affiche un athéisme agressif et une haine de la bourgeoisie provinciale. Il semble pourtant que cette figure le poursuivra puisqu’il va composer des “portraits” en reprenant ce concerto ou même reprenant le thème de Stefi dans d’autres œuvres. Le concerto qui dure une vingtaine de minutes est composé de deux mouvements, Bartók avait l’idée d’un finale, mais ne le fera pas. Il envoie le concerto à Stefi Geyer qui le met dans un tiroir et n’en fera rien. Au moment de sa mort, on retrouvera la partition.

Les deux mouvements sont très différents, l’un très élégiaque, assez déchirant, l’autre très acrobatique et virtuose: la jeune Vilde Frang affiche une science du violon exemplaire. La semaine dernière, Isabelle Faust me frappait par la légèreté de son style, par la douceur de timbre et l’abondance de ses “filés” . Vilde Frang en comparaison a un son moins léger, moins aérien, mais l’œuvre aussi le veut, mais une maîtrise impressionnante.

Le début du concerto m’a beaucoup frappé. Il s’ouvre directement sur un long solo, laissé au soliste, alors que peu à peu l’orchestre va intervenir, aux violons I et II d’abord (quatre de chaque), puis à l’ensemble des cordes, puis enfin par les cuivres et les bois. Il en résulte une mélancolie marquée, et un sentiment bouleversant d’intimité. Le second mouvement, très virtuose, qui s’ouvre aussi par une “démonstration” du soliste, m’est apparu plus froid, plus distant, je suis moins rentré dans la musique (qui était donnée pour la première fois au Festival de Lucerne). Il reste que la performance de la jeune soliste est remarquable, elle obtient un grand triomphe, et offre un bis (Bartók!) acrobatique, et très marqué par le folklore. Quant à l’orchestre, on est frappé de la manière dont les cordes sont valorisées (distribuées d’ailleurs d’une manière inhabituelle: de gauche à droite violons I, violoncelles (et derrière contrebasses), altos, violons II, qui construisent ainsi des systèmes d’écho neufs. Magnifique moment, que la deuxième partie (la quatrième symphonie de Brahms) va couronner de manière très personnelle par Mariss Jansons.

J’avais entendu il y a deux ou trois ans son Brahms dans le “Deutsches Requiem” lent et solennel et beaucoup d’amis rappelaient la légèreté aérienne d’Abbado en critiquant le parti pris de lenteur, de solennité de Jansons. Sa symphonie n°4 procède du même parti pris. Abbado est toute fluidité, Jansons propose au contraire une vision beaucoup plus scandée, moins fluide, plus heurtée peut-être, avec un son très charnu, très plein, très “architexturé”. Ne nous trompons pas: son Brahms ici n’est pas massif ni compact et reste aéré, et c’est bien là la surprise. On y entend des choses incroyables, des phrases musicales inattendues, des instants sublimes, il a la beauté paradoxale d’un grand temple dorique, aux formes pures et géométriques, à l’élégance racée, mais aux tambours de colonnes volumineux. On est ni dans l’élégance ionique (Abbado) ni dans le décoratif corinthien (Rattle, insupportable). Une sorte de Brahms primal et grandiose. C’est séduisant, surprenant et cela finit par époustoufler (le début du deuxième mouvement avec cette entrée rêche des cors, et puis la subtilité des autres vents, m’a stupéfié).

Devant le triomphe obtenu, il concède un bis de circonstance, la Danse Hongroise n°1 (avec le voisinage de Bartók, c’était dû!) de la même eau, mais avec en sus une énergie incroyable et peu commune, inoubliable moment.

Il en va ainsi des grands chefs: ils nous prennent à revers, nous surprennent, nous séduisent et nous enlèvent, tel Europe enlevée par Zeus sur son taureau, je me suis laissé porté par cette force vitale qui émergeait de l’orchestre ce soir. Et qu’on ne nous dise pas que l’Orchestre de la Radio bavaroise (que Kleiber aimait tant diriger, et qui fut de Eugen Jochum et de Rafael Kubelik, excusez du peu ) est un orchestre qui viendrait après les grandes formations germaniques: c’est une phalange exceptionnelle, toute dévouée à son chef qu’elle vénère visiblement, aux cordes fabuleuses, avec un flûtiste de tout premier plan. J’ai pris ce soir une onde de choc, de puissance de grandeur. Bref, je suis comblé.

Mois : mars 2012

THÉÂTRE À L’ODÉON (ATELIERS BERTHIER) le 27 FÉVRIER 2012: LE MISANTHROPE/DER MENSCHENFEIND (MOLIÈRE) PAR LA SCHAUBÜHNE DE BERLIN (Ms en scène : IVO VAN HOVE, avec LARS EIDINGER et JUDITH ROSMAIR)

J’ai évidemment voulu revoir ce spectacle vu en janvier 2011 qui m’a marqué et qui m’a fait mieux découvrir le travail de Ivo van Hove. C’était le 27 février la première parisienne et le public, à part une dizaine de départs anticipés, a réagi plutôt positivement à ce Misanthrope un peu particulier. Des jeunes d’une classe criaient d’ailleurs leur enthousiasme, ce qui est plutôt sympathique. Le spectacle qui fait abondamment appel aux mythes “Apple” du jour et qui est construit sur une alternance scène et vidéo sans laquelle il ne fonctionnerait pas, se présente tel que je l’avais découvert il y a un peu plus d’un an et et tel que j’en avais rendu compte sur ce blog. Quelques remarques cependant: Lars Eidinger est toujours cet Alceste repoussant (moins cependant que dans mon souvenir à Berlin et moins que sur les photos de scène), et en même temps bouleversant avec sa voix chaude, douce, et ses crises insupportables, y compris lorsqu’il chante “Honesty” de Billy Joel, où il est vraiment exceptionnel face à Oronte. Philinte (Sebastian Schwarz) a, me semble-t-il, gagné en consistance et en profondeur par rapport à janvier 2011, il a une vraie présence apaisante qui en fait une sorte de négatif visible d’Alceste. J’ai été séduit par Jenny König (Eliante), qui campe une Eliante toute retenue, mais toute énergique, remarquable face à un Alceste qui l’instrumentalise: la mise en scène du rapport Eliante-Alceste est très serrée et souligne l’ambiguïté d’Alceste qui joue avec elle, authentiquement sincère, la totale insincérité en dépit qu’il en ait.

La scène entre Célimène et Arsinoé est traitée avec un jeu très précis entre la scène et le regard de la vidéo qui accentue les gros plans sur les deux personnages. Avantages du cinéma et du théâtre pour traiter deux visages d’une rare expressivité, l’un plus marqué, l’autre tendu mais jeune, deux actrices très contrôlées, dans une des scènes les plus connues de la pièce, où il n’y a pas de comique de situation, mais beaucoup plus de tension que d’habitude, dans un jeu qui engage à fond, au delà de la parole qui est pourtant essentielle dans cette scène .

Ce qui m’a frappé encore plus que la première fois, c’est justement cette tension qui court toute la pièce: les scènes sont jouées souvent lentement, puis montent progressivement en tension jusqu’à l’explosion, explosion d’une violence de la parole, de violence entre les personnes (la scène du sonnet d’Oronte en est le modèle), violence du sexe et des rapports au corps: Alceste et Célimène bien sûr, car Célimène est un corps en permanence offert, qui semble en permanence disponible, mais aussi Alceste et Eliante, de manière encore plus violente peut-être à cause de la résistance d’Eliante qui nous mène proche du viol. Et même Arsinoé et Alceste, qu’elle poursuit, qu’elle effleure, contre qui elle se blottit. Mais aussi corps d’Alceste, sali, détruit, et pourtant encore érotisé.

Au total, une expérience forte, inhabituelle, qui montre un Alceste qui rompt tout vernis social, toute trace de rapport humain dans un choix résolu de l’autodestruction et qui finit pourtant par retrouver Célimène à la fin, dans une sorte d’isolement de la chair, puisque le rideau tombe sur leur étreinte.

Post Scriptum: le jeu sur la lance de pompiers dans la dernière scène. Lors de la représentation de Berlin, elle avait échappé des mains d’Alceste et arrosé le public et j’avais pris cela pour un accident. On retrouve exactement le même jeu, y compris sur les rires entre Alceste et Célimène, au milieu d’une scène finale plutôt grise et tendue (Eliante/Philinte d’un côté, immobiles, et Alceste/Célimène de l’autre, dans une sorte de poursuite.) . Ce n’était donc pas un accident, mais faisait partie du jeu, à moins que l’incident ait donné ensuite l’idée d’un jeu, c’est aussi possible. Mystères du théâtre…

En tous cas, de nouveau me frappent les performances d’acteurs, tous excellents, à commencer par Lars Eidinger et Judith Rosmair, et la précision extrême du travail de mise en scène, notamment le jeu sur la vidéo et le plateau, le jeu dedans/dehors, coulisses/plateau: les acteurs attendent leur scène dans un espace de loges: on est au théâtre, tout cela est un jeu sur l’apparence semble dire Ivo van Hove, espace de jeu, espace d’attente se mélangent puisque la caméra poursuit chacun et s’en moque . J’ai été aussi fasciné par le travail sur le rythme de la parole, sur la modulation de la voix (les acteurs sont munis de micros qui amplifient légèrement): la première scène est à ce titre exemplaire, avec un Alceste tout intériorisé, qui finit par exploser avec Oronte, pour ne pas cesser ensuite de se “distancier”.

Enfin, la distance comique a largement puisé ce soir dans l’utilisation par moments d’expressions françaises (les propositions très crues d’Oronte à Célimène par exemple) qui détendent l’atmosphère et provoquent des rires, mais les moments du rire restent grinçants, tant la vision sociale qui nous est soumise est aussi proche du nous.

Je ne peux évidemment que conseiller d’aller voir ce Molière, qui montre tout de même le terreau inépuisable qu’il constitue.

LUCERNE FESTIVAL PÂQUES le 24 mars 2012: Claudio ABBADO dirige l’ORCHESTRA MOZART (Mozart – Schumann) avec Isabelle FAUST

Claudio Abbado va bien, en tous cas il portait ce soir ses (presque) 79 ans de manière alerte, il était souriant, il a encore eu comme souvent à Lucerne, un triomphe avec standing ovation. A ceux qui s’inquiètent de son état, il faut dire qu’il limite ses concerts aux orchestres qu’il connaît bien (Orchestra Mozart, Mahler Chamber Orchestra, Berliner Philharmoniker, Lucerne Festival Orchestra), souvent faits de musiciens qu’il a choisis et qui le connaissent depuis des années. Il ne dirige pas l’hiver, et reprend les concerts chaque année en mars, de mars à décembre, avec un mois de repos en juillet. Il est évidemment économe de ses voyages, ne fait plus de grandes tournées lointaines, mais quand on voit le programme de Lucerne cet été (Mahler VIII et Bruckner I), on peut voir qu’il ne donne pas dans le léger. Il est certes plus fragile, et se fatigue plus vite, mais pour l’instant, tout va bien.

Ce soir, il a ouvert le Festival de Pâques de Lucerne (Abbado, Harnoncourt, Jansons, Haitink) par Mozart et Schumann: la Symphonie n°36 en ut majeur KV 425 “Linz” (1783), le concerto pour violon (avec Isabelle Faust) et orchestre n°5 KV 219 en la majeur (1775) et la Symphonie n°2 de Schumann op.61 en ut majeur. Toute la soirée en tonalité majeure et les deux symphonies en ut majeur: comme toujours Abbado tisse des liens et un discours de cohérence autour du programme proposé. Ce soir, les lumières sont abaissées, on joue dans une sorte de pénombre, la salle est bien plus tamisée que d’habitude, Abbado construit une ambiance plus intime et mélancolique, qui est la dominante. Son Mozart peut être rêche, dynamique, violent: ce soir, il est retenu, très “atténué”, presque chuchoté parfois.

C’est ce qui frappe dans la Symphonie “Linz”, composée en 1783, au retour d’un voyage décevant à Salzbourg où Mozart comptait réconcilier Constance Weber et son père. Mozart composa cette symphonie en quelques jours, son hôte à Linz ayant organisé un concert alors que Mozart n’avait pas de partitions avec lui: la symphonie fut composée, les copies furent prêtes et elle fut jouée au débotté! On remarque qu’Abbado accentue les clairs-obscurs, et propose une vision plus sombre que d’habitude (quand on compare à la Haffner jouée il y a peu avec le Lucerne Festival Orchestra). Est-ce le son de l’orchestre, moins clair, moins brillant que le Lucerne Festival Orchestra? Est-ce un parti pris de la soirée? je penche pour cette option. On reste toujours abasourdi de ce qu’Abbado obtient d’un orchestre en terme de pianissimi, de crescendi, de modulations et du rythme qu’il sait imposer rien qu’avec un minimum de gestes et tant, tant de regards, et d’une main gauche si dansante. Le troisième mouvement, le menuet, est d’une beauté bouleversante, il est vrai qu’il est porté par le hautbois du grand Lucas Macias Navarro et par le basson de Guillaume Santana qu’Abbado va saluer tout spécialement à la fin. Ce travail en écho permet de découvrir toute l’architecture du mouvement, qui va se prolonger dans le quatrième mouvement, alternant clair et obscur, mais dans un rythme plus vif, rappelant la Haffner.

Le concerto pour violon n°5 est le plus connu des concertos pour violon de Mozart, sans doute à cause du dernier mouvement dont une partie mime un mouvement “à la turque” ce qui lui a valu son surnom de concerto “turc”. Il commence tout de même là aussi par un adagio au violon qu’Isabelle Faust attaque avec un son imperceptible. Le style d’Isabelle Faust est complètement différent de l’enregistrement d’Abbado avec le même orchestre mais avec Giuliano Carmignola, plus franc, moins subtil, moins poétique. Isabelle Faust a compris la couleur “grise” qu’Abbado veut donner à la soirée et se montre capable de variations de style, de jeu, de toucher, effleurant à peine les cordes, ou attaquant franchement dans les graves, attentive aux moindres détails, d’une extrême sensibilité qui m’a fait penser à …Montserrat Caballé: Isabelle Faust, ce soir était une Caballé du violon, et c’était absolument sublime. Quant à l’orchestre, il écoute le soliste, et lui répond en écho, en rythme, en modulation, un sommet. Un sommet qu’Abbado prolonge par un bis (reprise du début du dernier mouvement), ce qui est rare à Lucerne.

La Symphonie de Schumann est aussi une œuvre mélancolique, commencée dans la dépression (Schumann lui même écrivait qu’il craignait qu’on vît sa fatigue à l’audition et Giuseppe Sinopoli, qui était chef d’orchestre, mais aussi psychiatre, appelait cette symphonie une “psychose compositive”) , une couleur aussi un peu sombre, qui commence comme un choral de Bach (inspiration directe de Schumann) et qui se termine quand même dans un dernier mouvement qui doit beaucoup à Beethoven. L’agitation domine le scherzo, la mélancolie, on la retrouve dans le dialogue flûte et surtout hautbois dans l’adagio élégiaque (3ème mouvement) qui commence par une citation de “L’offrande musicale” de Bach. Mais la couleur sombre est soulignée par les mouvements des contrebasses, ici magnifiquement emmenées par Alois Posch (ex Wiener Philharmoniker, et chef de pupitre des contrebasses dans le Lucerne Festival Orchestra). Il en résulte un son très rond, un peu recueilli, compact, et une couleur très particulière de l’ensemble, qui malgré un final “vivace” laisse peu de place à l’explosion, un Schumann “implosif”, qui fait exploser la salle à la fin.

On peut rester surpris par le choix d’un Mozart plus sombre, par la volonté d’imposer la mélancolie comme motto de la soirée, beaucoup de mes amis aiment un Mozart plus vif, plus explosif, moins “poli”. J’ai pour ma part été séduit.

Certes, j’aurais préféré entendre Lucerne dans ces œuvres, mais l’Orchestre Mozart est un orchestre de jeunes encadrés par des chefs de pupitre qui tous sont des éléments vedettes du LFO, (Alois Posch, Diemut Poppen, Lucas Macias Navarro, Jacques Zoon, Raphael Christ…), en 8 ans d’existence, cet orchestre a fait d’énormes progrès, et le son en est transformé, quant à Abbado, toujours changeant, toujours explorant des voies nouvelles, jamais ennuyeux, jamais monotone, il nous a montré ce soir comment une lumière grise peut briller et bouleverser les cœurs . Vivement le prochain concert…vivement Berlin en mai.

WIENER STAATSOPER 2011-2012: TANNHÄUSER de Richard WAGNER (Ms en scène: Claus GUTH, Dir.mus: Bertrand DE BILLY)

Là aussi les programmations se croisent, une semaine après la Scala, une autre mise en scène de Claus Guth, un Tannhäuser qui a marqué à sa création en 2009-2010.

Là aussi les programmations se croisent, une semaine après la Scala, une autre mise en scène de Claus Guth, un Tannhäuser qui a marqué à sa création en 2009-2010.

En trois jours, Femme sans ombre (Production 1997), Tannhäuser et Tosca (avec Nina Stemme et dirigé par Franz Welser-Möst dans la mise en scène de Margherita Wallmann, qui je crois remonte aux année 50. Voilà le système de répertoire. Je suis depuis avoir vécu en Allemagne convaincu de la supériorité du système de répertoire (250 à 300 soirées, un spectacle différent chaque soir en alternance, une cinquantaine de productions dont cinq à six nouvelles productions, quelques reprises retravaillées et le reste sans répétitions particulières, avec des chanteurs en contrat mensualisés (la troupe) sur celui de la stagione, qui a cours en France et dans l’Europe du Sud (avec Belgique et Pays Bas en plus) qui affiche que des nouvelles productions ou des reprises retravaillées, avec un système de cachets mais moins de représentations (une soixantaine à Lyon, 25 à 30 à Montpellier etc…) , sans troupe, les chanteurs étant recrutés pour chaque production. Le système de la stagione garantirait un niveau de représentation supérieur, un travail plus approfondi, des répétitions plus nombreuses. D’abord ce n’est pas toujours vrai. Le répertoire permet de maintenir un public régulier, abonné, et permet une meilleur irrigation du territoire: si en Allemagne vous avez envie d’un Tristan, au moins un théâtre dans un rayon de 50km autour de vous le proposera dans l’année. A Lyon, ou à Genève, il faudra attendre dix, quinze ans peut-être avant d’en revoir un. Cherchez l’erreur. Nul doute que pour l’irrigation du public et son éducation, le système de répertoire, très fidélisant (autour de la troupe) permet une meilleure accessibilité.

Quand il s’agit de Vienne, avec l’orchestre de fosse qui est la base du Philharmonique de Vienne (Rainer Küchl était pour ce Tannhäuser le premier violon solo), avec un directeur musical qui possède à son répertoire personnel une cinquantaine de titres, et où chaque année passe, répertoire ou non, le Gotha du chant mondial, alors il n’y a même pas à hésiter. Avec une subvention d’Etat de 50M/€ (Paris aux alentours de 120M/€), l’opéra de Vienne assure son métier de théâtre public, au service du public.

Alors on pourra dire qu’il y a des soirées piteuses à Vienne quelquefois (sur 300 soirées, on peut penser que quelques unes ne soient pas à la hauteur) qu’il y a un orchestre A et un orchestre B, que les musiciens se font remplacer etc…En tous cas les deux soirées vues à Vienne ont été musicalement sans reproche (à chaque fois l’orchestre n’avait répété qu’une fois, pourtant) car l’orchestre a ce répertoire dans le sang, dans les gènes, et il est rompu à l’alternance. On peut aussi reprocher l’âge des productions. Certes, j’avais vu en 1980 la Tosca donnée ce soir 19 mars, on en était déjà à l’époque à la 275ème représentation dans cette mise en scène. Oui, mais la production de Bondy à la Scala est-elle forcément plus intéressante? Je n’en suis pas si sûr.

Et ce Tannhäuser? Claus Guth n’a pas signé là à mon avis un de ses spectacles les plus marquants. L’idée est que Tannhäuser où qu’il soit est en opposition au monde: au Venusberg, il veut partir, chez le Landgrave, il s’inscrit en opposition, à Rome, il est singularisé parce que le Pape ne pardonne pas. Partout le rejet, volontaire ou provoqué. alors on assiste aussi à une représentation de Venus et d’Elisabeth en deux faces de la même femme, dédoublement assez commun, puisque même les rôles peuvent être assumés quelquefois par la même chanteuse. Il inscrit aussi l’action dans des lieux symboliques, à la fois par leur statut et par ce qu’ils appartiennent aux lieux connus de la ville de Vienne. Le Venusberg est un bordel, (figuré par l’Hôtel Orient, bien connu d’un certain monde viennois) d’où sortent d’ailleurs les amis de Tannhäuser (morale de l’histoire: ils attaquent Tannhäuser au deuxième acte par là où ils pèchent eux-mêmes au premier), c’est du déjà vu. Au deuxième acte la “teure Halle” est le foyer de l’Opéra de Vienne le “Schwindfoyer”, ce qui se comprend pour un concours de chant, et qui fait du public qui refuse la position de Tannhäuser une sorte d’image du public fermé traditionnel, et conformiste. Le troisième acte se déroule dans un hôpital psychiatrique, au décor figurant le Otto Wagner Spital, là encore connu des viennois. Ainsi le chœur des pélerins est un chœur de malades mentaux. Wolfram y cherche à se suicider au pistolet, mais l’entrée de Tannhäuser l’en empêche; Elisabeth à la fin de son air s’y suicide d’ailleurs, en s’empoisonnant. Pas de rédemption divine, mais une rédemption par la mort. Les idées développées ne brillent pas par l’originalité, et les scènes sont statiques, il ne se passe pas grand chose, à part quelques jolies images.

C’est assez décevant au total, alors que l’aspect musical est vraiment au point. Même si on peut ne pas partager l’approche du chef, Bertrand de Billy. l’orchestre est particulièrement tenu, de manière très serrée, et les chanteurs suivis avec une scrupuleuse attention, il en résulte un son orchestral charnu, une très belle mise en relief des pupitres (ah! les cors…Ah! le violon solo de Küchl! Ah! les bois! ) sans véritablement pour mon goût un véritable engagement interprétatif, mais un vrai travail de “concertazione” comme disent les italiens. Que ce résultat plus qu’honorable soit obtenu après une seule répétition laisse rêveur, et que le chef soit un français, Bertrand de Billy, qui ne dirige jamais nulle part en France, cela en dit long sur nos programmateurs ou nos responsables d’orchestres. On peut, je l’ai dit, ne pas partager certaines options, mais ce travail de direction est vraiment d’une précision rare, et Bertrand de Billy ferait sans doute bien mieux que bien des chefs invités à diriger dans notre opéra national. Je trouve cela ridicule, avant que scandaleux.

Le plateau, très homogène, a assuré une représentation de très haut niveau, à commencer par le Tannhäuser de Peter Seiffert.

Voilà un authentique ténor wagnérien. Il en a la carure et l’épaisseur vocale, ainsi que le volume, impressionnant. Certes, pour mon goût, Seiffert en fait un peu trop sur les notes hautes tenues, et on sent qu’il fatigue, mais il se donne à fond, il s’engage vocalement comme rarement on le voit sur les scènes, il ne fait aucune économie sur sa voix, toujours à son maximum. Vraiment remarquable.

Le Landgrave de Sorin Coliban a la voix solide, mais il manque un peu de présence. Il n’a pas encore cette nature qui lui permettrait d’exister sur le plateau. Norbert Ernst (qui chantait la veille dans Frau ohne Schatten) et Lars Woldt composent respectivement de très bon Walther et Biterolf. Une grande maison se reconnaît à l’excellence de ses seconds rôles.

Mais on garde pour la fin le magnifique Ludovic Tézier, qui compose un Wolfram intense et émouvant, avec un style impeccable, un contrôle sur la voix parfait, cette remarquable prestation occasionne évidemment un gros succès personnel et une belle ovation finale. Ainsi la France possède-t-elle deux Wolfram de grand niveau, Ludovic Tézier et Stéphane Degout; beau temps pour le chant français.

Du côté féminin, notons d’abord la jeune Valentina Naforniță: splendide découverte qui chante un “Junger Hirt” incroyablement émouvant. Un grand moment. Une voix à suivre.

La Venus d’Irene Theorin ne m’est pas apparue au sommet de sa forme, à moins que le rôle ne lui convienne pas , certes, la voix est là, et toujours avec un grave un peu détimbré mais sans l’aigu triomphant auquel elle nous habitués. Une prestation correcte, mais sans éclat.

Petra-Maria Schnitzler est une Elisabeth de très bon niveau. La voix n’est peut-être pas “caractéristique”, au sens où elle n’est pas très expressive a priori, mais elle chante le rôle avec solidité jusqu’au bout, avec un magnifique troisième acte, alors que le deuxième acte qui réclame plus de volume, était peut-être un peu moins réussi. Il n’importe: l’ensemble de la distribution est solide, homogène, et accompagné surtout un choeur magnifique (uni au chœur philharmonique slovaque pour l’occasion) qui tout de même la condition sine qua non d’un bon Tannhäuser. Une telle représentation ailleurs serait considérée comme exceptionnelle, ici, c’est du répertoire, de très grande qualité, et d’une solidité musicale surprenante, grâce à un vrai chef et une compagnie de chanteurs globalement sans reproches.

A Vienne règne désormais Dominique Meyer, il est là le soir, à accueillir le public, très disponible pour chacun, bavardant, saluant, souriant, mais en même temps se montrant toujours un vrai spectateur, fan et manager. C’est suffisamment rare pour souligner cet engagement.

WIENER STAATSOPER 2011-2012: DIE FRAU OHNE SCHATTEN le 17 mars 2012 (Ms en scène: Robert CARSEN, Dir.mus: Franz WELSER-MÖST)

Voilà les hasards du calendrier. Cela fait des lustres que je n’ai pas entendu de Frau ohne Schatten, et coup sur coup, à une semaine de distance, j’ assiste à deux productions qui chacune, sont passionnantes. Ce samedi, c’était à Vienne, et Vienne c’est toujours un lieu particulier pour l’opéra et la musique. A l’opéra c’était l’orchestre de la Staatsoper (autrement dit le fonds du Philharmonique de Vienne) et son chef Franz Welser-Möst, et à 200m de là Andris Nelsons dirigeait le CBSO au Musikverein. On est toujours ému en entrant à l’opéra de Vienne, car on pense immédiatement à tout ce qui s’est passé là dans l’histoire de la musique, et j’avais un pincement au cœur en pensant à mon enregistrement de la Frau ohne Schatten dirigé par Böhm, qui reflète une représentation de 1977 dans ce lieu. Nilsson, Rysanek etc…

Voilà les hasards du calendrier. Cela fait des lustres que je n’ai pas entendu de Frau ohne Schatten, et coup sur coup, à une semaine de distance, j’ assiste à deux productions qui chacune, sont passionnantes. Ce samedi, c’était à Vienne, et Vienne c’est toujours un lieu particulier pour l’opéra et la musique. A l’opéra c’était l’orchestre de la Staatsoper (autrement dit le fonds du Philharmonique de Vienne) et son chef Franz Welser-Möst, et à 200m de là Andris Nelsons dirigeait le CBSO au Musikverein. On est toujours ému en entrant à l’opéra de Vienne, car on pense immédiatement à tout ce qui s’est passé là dans l’histoire de la musique, et j’avais un pincement au cœur en pensant à mon enregistrement de la Frau ohne Schatten dirigé par Böhm, qui reflète une représentation de 1977 dans ce lieu. Nilsson, Rysanek etc…

La soirée de samedi continue la tradition des grandes soirées viennoises.

La production de Robert Carsen, qui remonte à 1997, a été retravaillée et cette reprise affiche une distribution très solide, Robert Dean Smith (L’Empereur), Adrianne Pieczonka (L’Impératrice), Barak(Wolfgang Koch), sa femme (Evelyne Herlitzius), et la nourrice (Birgit Remmert) qui fait ses débuts à la Staatsoper.

Musicalement, le grand triomphateur de la soirée est Franz Welser-Möst, et l’orchestre. Qu’importe si les viennois connaissent bien l’œuvre, qu’ils l’ont jouée cet été à Salzbourg (avec Thielemann au pupitre), on reste stupéfait de l’ensemble de l’orchestre, de chaque pupitre, notamment des parties solistes très sollicitées dans les intermèdes musicaux avec une homogénéité, une technique impeccables, un dynamisme qui frappe, notamment au deuxième acte. Etourdissant.

Franz Welser-Möst aime Strauss; il est actuellement l’un des grands chefs pour ce répertoire, et il n’y a aucun doute en l’entendant qu’il offre une prestation d’un exceptionnel niveau. Il emporte l’orchestre, avec une vibrante énergie, une incroyable intensité, une clarté instrumentale exceptionnelle, on entend tous les pupitres, on saisit les équilibres, les systèmes d’échos entre les différents instruments: travail magistral qui fait redécouvrir l’œuvre. Cela n’efface pas ce qui a été entendu à la Scala samedi dernier, mais il est évident que l’orchestre est d’une autre nature: des violoncelles à faire pâmer, des cuivres impeccables, des bois sublimes (sauf un petit couac à la clarinette): le début du troisième acte est d’une incroyable netteté et d’une fluidité qui fait qu’on entend à peine le passage d’un instrument à l’autre (basson et violoncelle je crois). Simplement prodigieux.

Franz Welser-Möst aime Strauss; il est actuellement l’un des grands chefs pour ce répertoire, et il n’y a aucun doute en l’entendant qu’il offre une prestation d’un exceptionnel niveau. Il emporte l’orchestre, avec une vibrante énergie, une incroyable intensité, une clarté instrumentale exceptionnelle, on entend tous les pupitres, on saisit les équilibres, les systèmes d’échos entre les différents instruments: travail magistral qui fait redécouvrir l’œuvre. Cela n’efface pas ce qui a été entendu à la Scala samedi dernier, mais il est évident que l’orchestre est d’une autre nature: des violoncelles à faire pâmer, des cuivres impeccables, des bois sublimes (sauf un petit couac à la clarinette): le début du troisième acte est d’une incroyable netteté et d’une fluidité qui fait qu’on entend à peine le passage d’un instrument à l’autre (basson et violoncelle je crois). Simplement prodigieux.

Portés par cet orchestre superlatif, la plupart des solistes ne sont pas en reste. Robert Dean Smith semble avoir un peu de difficultés cependant, la voix est toujours claire, juvénile, bien posée, mais le volume un peu insuffisant ne permet pas toujours de passer la rampe, l’orchestre étant très fort, d’autant que la mise en scène le place souvent en arrière, ce qui double la difficulté.

Wolfgang Koch a autorité, humanité, personnalité vocale. Très différent de Falk Struckmann à la Scala, avec un timbre peut être plus séduisant, mais un peu moins puissant, il entre immédiatement dans la lignée des très grands Barak de cette maison et obtient du public un authentique triomphe.

La nourrice de Birgit Remmert, est un peu plus irrégulière. Le début du premier acte est assez froid, la voix s’entend mal, mais peu à peu, l’artiste prend de l’assurance et son deuxième acte est vraiment splendide, mais j’ai préféré Michaela Schuster à la Scala, plus présente dans le personnage et sachant mieux jouer de sa voix.

Aucun doute au contraire lorsqu’on entend Evelyn Herlitzius en femme du teinturier. La prestation est éblouissante scéniquement, un engagement de tout le corps et des tripes, une énergie phénoménale. Certes, le chant n’est pas toujours propre, quelques vilains sons, comme souvent chez cette artiste, notamment au troisième acte mais quel volume, quel engagement, quelle présence. Quand on pense en comparaison à Elena Pankratova à la Scala, on constate des années lumière de différence. Ici un personnage autour duquel tourne tout l’opéra, à Milan, un personnage inexistant, une voix sans personnalité, un rôle qui n’existe pas. Le deuxième acte de Herlitzius est anthologique, son troisième acte plus délicat, la musique est plus lyrique, moins syncopée, et le style de Herlitzius ne convient pas de la même manière (duo initial). Mais quelle prestation tout de même!

Enfin l’impératrice de Adrienne Pieczonka est vraiment exceptionnelle. Son réveil au début de l’opéra est attentif à chaque note, à la moindre petite vocalise (et on sait que ce début est meurtrier), et son troisième acte remarquable. La voix est pleine, ronde, le timbre est charnu, d’une grand beauté, les aigus sont là, chantés et non criés les passages sont bien négociés, elle obtient avec le chef le plus grande triomphe de la soirée. Une merveille, de la part d’une artiste que j’avais toujours trouvée un peu trop sage.

Les autres rôles sont très bien tenus, notamment Norbert Ernst en jeune homme , mais le Geisterbote de Wolfgang Bankl est inférieur à celui de Samuel Youn à la Scala. C’est un tout petit rôle, mais les deux interventions doivent marquer, notamment la première, au lever de rideau. La distribution dans son ensemble n’appelle aucune remarque, on navigue dans le haut niveau.

A cette musique somptueuse correspond une mise en scène qui n’a pas beaucoup vieilli de Robert Carsen et qui fait penser à celle de Claus Guth à la Scala, au moins au début. Intérieur bourgeois, grand lit, Impératrice endormie entourée de Nourrice et Geisterbote en blouse blanche. Mais dès l’apparition de l’Empereur, en arrière plan dans un espace symétrique de la chambre avec effet miroir, séparé de l’impératrice par une imperceptible cloison translucide, on comprend que le sujet sera le couple, le couple sans relation de couple. Par le même jeu apparaît un peu plus tard dans le même espace la chambre de Braak et de sa femme, même meubles, mais tout est sens dessus dessous. A la belle ordonnance du monde de l’Empereur répond le désordre de celui du teinturier. La femme du teinturier affiche le même costume que l’ impératrice au départ, et Carsen impose un jeu de double qu’on a vu la semaine précédente dans le travail de Claus Guth. Quelques belles images s’appuyant sur la vidéo (rêve de l’impératrice, suspendue dans son lit comme vue de haut avec des images en surimpression), et un troisième acte qui fournit les clefs de lecture de ce travail avec un très beau moment, l’eau qui source de la fontaine émergeant d’une bouteille sur la table de nuit de l’Impératrice. L’impératrice et la nourrice (au moment où elle va la chasser) circulent parmi des corps étendus (morts, inutiles) ce sont-on comprendra plus tard- les corps des couples non formés, ceux-ci dans la scène finale, entourée d’un grand rideau blanc(tout le reste se déroule dans l’obscurité) se lèvent et pendant que se déroule le final forment deux à deux des couples, avec pour finir Barak et son épouse, puis l’Empereur et l’Impératrice, qui enfin se prennent la main, comme symbole de cette humanité retrouvée.

Bon c’est une vision un peu sirupeuse qui n’a pas la force du final de Claus Guth, mais qui au moins satisfait nos cœurs de midinettes.

Au total, une soirée splendide quand même, surtout musicalement, grâce à un orchestre époustouflant. Pouvait-il en être autrement avec les viennois, dans leur répertoire? Non bien sûr, mais on a beau le savoir et l’avoir intériorisé, le constater encore une fois est une source d’émotion et de bonheur intense.

OPÉRA DE PARIS 2011-2012 : DON GIOVANNI de W.A.MOZART le 15 mars 2012 (Dir.mus : Philippe JORDAN, Ms en scène : Michael HANEKE)

Voilà une production de l’ère Mortier reproposée par Nicolas Joel, créée pour Garnier en 2006, passée à Bastille en 2007 (Don Giovanni attire plus de public), et qui reste une des réussites de l’ère Mortier, on a pu le vérifier encore ce soir. Elle est fondée sur une radicale transposition du contexte d’une Séville mythique à une tour de bureaux où Don Giovanni serait devenu un cadre supérieur harceleur (non! les bureaux ne sont pas ceux du FMI il y a quelques années…!). Ce qui a fait dire à un Monsieur entendu au passage “c’est une insulte à Mozart”.

Voilà une production de l’ère Mortier reproposée par Nicolas Joel, créée pour Garnier en 2006, passée à Bastille en 2007 (Don Giovanni attire plus de public), et qui reste une des réussites de l’ère Mortier, on a pu le vérifier encore ce soir. Elle est fondée sur une radicale transposition du contexte d’une Séville mythique à une tour de bureaux où Don Giovanni serait devenu un cadre supérieur harceleur (non! les bureaux ne sont pas ceux du FMI il y a quelques années…!). Ce qui a fait dire à un Monsieur entendu au passage “c’est une insulte à Mozart”.

Disons-le d’emblée, je suis souvent sévère avec l’Opéra de Paris, mais cette fois, c’était vraiment la fête. Une fête musicale d’abord.

Philippe Jordan a dirigé l’opéra des opéras avec un sens dramatique marqué, une vraie tension, accompagnant parfaitement le plateau, en cohérence avec le discours de la mise en scène. On connaît ses qualités de précision, on connaît aussi son attention aux chanteurs. Mais on lui reproche quelquefois d’être un peu trop sage, de ne pas s’engager dans une vraie lecture. Ici, dès l’ouverture, on entend vraiment une couleur, un destin, et on est immédiatement accroché. Pour moi, avec certains Strauss (Capriccio à Vienne), c’est là un de ses meilleurs moments.

Philippe Jordan a dirigé l’opéra des opéras avec un sens dramatique marqué, une vraie tension, accompagnant parfaitement le plateau, en cohérence avec le discours de la mise en scène. On connaît ses qualités de précision, on connaît aussi son attention aux chanteurs. Mais on lui reproche quelquefois d’être un peu trop sage, de ne pas s’engager dans une vraie lecture. Ici, dès l’ouverture, on entend vraiment une couleur, un destin, et on est immédiatement accroché. Pour moi, avec certains Strauss (Capriccio à Vienne), c’est là un de ses meilleurs moments.

Il est accompagné par une distribution qui non seulement ne dépare pas, mais s’impose comme un plateau de très haut niveau avec pour ma part deux découvertes . D’abord, Bernard Richter, Ottavio exceptionnel, qui impose une voix claire, veloutée, puissante, dans cet Ottavio on entend Tamino, et Belmonte, et on devine dans quelques années Titus ou Lohengrin. Technique de fer, contrôle sur la voix, notes filées, tenue de souffle. Pour ma part, le meilleur Ottavio depuis très longtemps. Rien que pour lui, allez-y!

Ensuite la délicieuse Gaëlle Arquez en Zerlina, qui est toute jeune débutante, issue du Conservatoire de Paris. Elle a la projection, la suavité vocale, le contrôle, la fraîcheur, bref, elle a tout d’une grande: car sa Zerline existe fortement, et vocalement et scéniquement: quel bonheur! Il faut vraiment mettre à actif de l’opéra d’avoir affiché cette très jeune chanteuse, car elle n’a rien de la débutante sur le plateau, et on devine immédiatement une voix de très grande qualité et une artiste intelligente. Cela nous change des Zerline passe partout!

Patricia Petibon n’a pas très bien commencé: attaques erronées, voix mal posée, projection problématique. Elle n’a pas à mon avis la réserve de volume suffisante pour “Or sai che l’onor” qui reste un peu juste et insuffisamment dramatique, en bref son premier acte ne m’a pas convaincu. Le deuxième acte en revanche est bien meilleur, et elle nous gratifie d’un magnifique “Non mi dir”. Et quelle belle actrice, tellement engagée, tellement juste!

Véronique Gens est en revanche une magnifique Elvira de bout en bout, puissance, clarté, projection, énergie, sens aigu de l’interprétation vocale, engagement. Son “Mi tradi” est bouleversant de vérité. Elle est bien meilleure que Frittoli dans ce même rôle en décembre à la Scala. Elle aussi est toute entière dans la mise en scène, et les duos avec Don Giovanni sont d’une rare intensité.

Nahuel Di Pierro, jeune basse de moins de 30 ans, argentin, qui est passé par l’atelier lyrique de l’opéra, est tout à fait correct dans Masetto, mais la voix n’est pas encore faite pour le volume de Bastille ( son Masetto s’entendrait sans doute mieux à Garnier). Son interprétation scénique est très engagée (c’est une constatation qu’on peut faire de tout le plateau), mais du côté vocal c’est, comme on dit “un peu jeune”. En tous cas, afficher deux si jeunes chanteurs sur un tel plateau dans Masetto et Zerline, c’est vraiment une bonne idée.

On a plaisir à entendre Paata Burchuladze dans le Commendatore, on reconnaît sa voix de bronze dès le début. A la fin, elle semble voilée, ou amplifiée, et c’est un peu gênant. Dommage.

David Bizic, si je me souviens bien était le Masetto dans la production de 2006 aux côtés du Leporello de Luca Pisaroni. Il manque dans Leporello de puissance et de largeur, et de relief. Il est un peu en retrait, même si sa prestation est très honorable, et n’appelle pas de reproche particulier, sinon de ne pas être un Leporello qui s’impose vraiment vocalement surtout face à Mattei.

Car Peter Mattei était ce soir dans une forme éblouissante, meilleur qu’à la Scala. Il incarne totalement le personnage, il en a la violence, il en a l’élégance, il en a aussi la puissance: la voix est splendide, pleine de couleurs, le timbre est d’une rare beauté. Quel chanteur! Et quel acteur! La prestation scénique est tout simplement époustouflante : il habite littéralement la mise en scène. C’est sans conteste le meilleur Don Giovanni d’aujourd’hui.

Car Peter Mattei était ce soir dans une forme éblouissante, meilleur qu’à la Scala. Il incarne totalement le personnage, il en a la violence, il en a l’élégance, il en a aussi la puissance: la voix est splendide, pleine de couleurs, le timbre est d’une rare beauté. Quel chanteur! Et quel acteur! La prestation scénique est tout simplement époustouflante : il habite littéralement la mise en scène. C’est sans conteste le meilleur Don Giovanni d’aujourd’hui.

On le voit, de nombreux sujets de satisfaction dans la distribution et dans la fosse. Mozart, un Mozart à la fois énergique, dramatique, déchirant et tendu était dans la salle ce soir.

Mais il faut reconnaître que l’approche de Michael Haneke, sa manière de diriger les acteurs, n’y est évidemment pas étrangère. Je ne sais s’il est venu régler son travail ( en tous cas il n’a pas salué), mais son travail est le résultat d’une construction dramaturgique serrée. Si on voit sur toutes les scènes allemandes et ailleurs des transpositions, celle-ci est particulièrement heureuse, parce qu’elle permet une grande lisibilité des rapports sociaux , notamment Masetto et Zerlina, qui n’ont plus rien de paysans d’opérettes, mais qui font partie de l’équipe de nettoyage des bureaux de cette multinationale où évolue Don Giovanni. Haneke a proposé dans le programme des biographies contemporaines qui reconstituent des rapports entre les personnages du même ordre que dans l’original, mais qui éclairent particulièrement la violence des relations .

Certes on reconnaît à la fois le pessimisme et le cynisme affiché dans certains de ses films, et on reconnaît son univers jusqu’auboutiste, sans concession. Qui conduit à des rapports humains terribles, violents, pervers. Mais c’est aussi Don Giovanni…

Le rapport Leporello/Don Giovanni est un rapport de domination, mais aussi de similitude, et leur relation passe aussi par le sexe, sans doute une sorte de passage obligé. Don Giovanni, ivre de sexe a utilisé Leporello qui se laisse faire: on lit dans le travail scénique toute cette complexité. On sent d’ailleurs que Haneke avant d’être cinéaste, a fait de la mise en scène de théâtre et a été dramaturge: il a un sens de l’espace, du temps (notamment ses longs silences entre les scènes pesants, tendus) particulièrement aigus.

Don Giovanni qui veut tout tout de suite, et le veut avec talent, a aussi dans la mise en scène des moments de vide, suicidaires (il ouvre une fenêtre sur le vide, avant d’entamer l’air du Champagne et de revenir à la jouissance). Il est aussi suspendu dans une sorte de solitude désirante très bien construite lorsqu’il chante “deh vieni alla finestra” comme un monologue, en respirant le manteau abandonné d’Elvira et s’en enveloppant.

Quant aux femmes, Anna est la fille du propriétaire de l’entreprise: son père veut lui faire épouser Ottavio, fils du propriétaire de l’entreprise concurrente, et Elvira est l’une des conquêtes de Don Giovanni quand il ne travaillait pas au siège.

Haneke installe une logique dans les rapports entre les personnages, d’une cruauté quelquefois aiguë, par exemple lorsque les masques du final de l’acte I sont contraints de se vêtir en personnel de nettoyage, masqués d’un masque de Mickey qui dégonfle tout le dramatisme au départ. Violence également lorsque Don Giovanni dans la même scène dénude une jeune fille au nom de la liberté de manière glaciale et sadique.

Ce qui frappe aussi dans cette mise en scène, c’est la manière dont Haneke a compris une grande vérité mozartienne, qui rend musicalement et scéniquement les femmes beaucoup plus complexes que les hommes. Les plus beaux airs sont pour elles, et elles se débattent toutes dans des frustrations douloureuses, dans des contradictions, pensons aux deux sœurs de Cosi fan tutte, qui découvrent qu’elles n’aiment plus leur propre fiancé, mais celui de la soeur, et qui quand même vont revenir à l’homme qu’elles n’aiment plus à la fin, pour que tout finisse “bien”, pensons au désir frémissant de la comtesse pour Chérubin, pensons aussi dans ces mêmes Nozze au clan des femmes qui se retrouve au 4ème acte: Marcellina, la Comtesse, Susanna, et même Barbarina, pensons enfin à cette Elvira, prête à tout pour reconquérir celui qu’elle aime, et se soumettant à toutes les humiliations, – la scène finale est terrible à ce propos – et à cette Anna, qui n’aime pas Ottavio, cherche des manœuvres dilatoires pour éviter l’union et qui est rongée par le désir de Don Giovanni, tout en le poursuivant pour l’effacer de son corps et de son esprit. Pensons aussi à ce final, où la mort de Don Giovanni est ritualisée, il est porté par la foule du peuple vers la fenêtre par laquelle on le jette dans le vide, et à la scène ultime l’ensemble où chacun, n’ayant plus de “pharmakos” de bouc émissaire sur lequel rejeter ses désirs et ses fantasmes, finit par s’écrouler: sans Don Giovanni, la vie est vide pour eux, et surtout pour elles. Et seul reste debout et sur le proscenium tout ce peuple qui va vivre sans Don Giovanni, dans une sorte de normalité. Le grand seigneur méchant homme n’est plus, mais ce qu’il a semé reste.

En transposant ainsi, Haneke permet des moments de “giocoso”: notamment quand la modernité change l’image qu’on pouvait avoir de scènes fort connues: on a parlé de Masetto et Zerline “techniciens de surface”, on pourrait aussi voir dans l’usage effréné du whisky (Elvire) l’addiction et la désespérance, mais surtout la terrible ironie qui distille des rires dans le public. Les sandwichs partagés entre Don Giovanni et Leporello dans le festin final sont aussi l’occasion pour le public de rire, de ce festin piteux, dans ce hall glacial. En fait Haneke nous ménage beaucoup d’instants où le sourire perce, ou le rire s’exprime. c’est bien un “dramma giocoso”.

Au total, ce travail est vraiment d’une justesse et d’une attention remarquables, il crée à la fois liberté de ton, lisibilité accrue des rapports entre les êtres et des rapports sociaux, il ne trahit jamais ni Mozart ni le sens de l’œuvre. Cette extrême fidélité est même étonnante: c’est un grand hommage à Mozart que de montrer ainsi les permanences des rapports sociaux et des rapports de classe et une sorte de permanence de l’humanité dégradante et dégradée, les permanences aussi de ces visions de femmes pétries de désir pour celui-là même qui les bafoue, c’est là toute la complexité des âmes.

Un seul regret, je trouve que scéniquement cela passait mieux à Garnier, avec plus de proximité, plus de présence et donc plus de choc aussi. Pour un travail scénique aussi pointilleux, Bastille nous perd un peu.

Michael Haneke, ce fut une idée de Gérard Mortier, merci à lui.

[wpsr_facebook]

OPÉRA DE PARIS 2012-2013 : QUELQUES MOTS SUR LA PROCHAINE SAISON

“Fatalità, fatalità” chante Leonora dans son air final de la Forza del Destino. L’heure fatale a sonné où il faut commenter la saison 2012-2013 de l’Opéra de Paris. Après tout, dira-t-on, qui m’y contraint ? Rien sinon qu’ayant présenté celle de Lyon, je trouve intéressant de comparer les deux chemins à parcourir, l’un(Lyon) imaginatif, quelquefois escarpé, faisant découvrir des paysages nouveaux à des randonneurs curieux (comme se doivent de l’être tous les Wanderer en visite à l’Opéra de Lyon), l’autre (Paris), plat comme la Beauce, autoroute sans âme ni virage, aussi inattendu qu’une morne plaine .

Soyons tout de même un peu moins amers: Lyon n’a à programmer qu’une soixantaine de soirées d’Opéra, là où Paris doit remplir environ cinq à six fois plus. Mais à Lyon on programme, à Paris, on bouche des trous, les trous constitués par chaque soirée. A Lyon, c’est de l’artisanat, à Paris, de la grande industrie, à la chaîne.

Souvenons-nous: l’Opéra Bastille a été conçu au départ sur le modèle des théâtres de répertoire à l’allemande, permettant une alternance serrée, avec la nécessité d’un large répertoire dans lequel on puise pour remplir. Mais ce modèle n’a pas été choisi et Paris affiche un système de “stagione” avec une vingtaine de productions annuelles, ce qui le place en tête des théâtres européens de stagione en terme de volume, avec deux scènes. Or on assiste à un système de stagione avec des choix artistiques de répertoire de grande série, comme à Vienne ou à Munich les soirées ordinaires. Cette alchimie là ne fonctionne pas artistiquement. Évidemment, remplir les 300 soirées ou plus impose, chacun le comprend, d’alterner les nouvelles productions, les reprises travaillées, et aussi les soirées alimentaires, assez médiocres musicalement, mais qui rempliront à coup sûr: un exemple la saison prochain, une Tosca, dans la même sempiternelle production, avec un cast moyen (Marco Berti/Martina Serafin/Serguei Murzaev Direction musicale Paolo Carignani), un spectacle pour spectateurs de passage. Mais on n’a pas de vraies surprises artistiques qui pourraient compenser ce type de production, obligatoire pour des raisons économiques.

Comme la saison 2011-2012, la saison 2012-2013, affiche donc de très nombreuses reprises puisées dans le répertoire construit sous l’ère Hugues Gall. Installé dans son grenier, Nicolas Joel puise dans ce coffre aux merveilles, plus que dans celui un peu moins lisse laissé par Gérard Mortier. Là aussi, n’importe, car il est évident qu’une maison comme Paris, avec le nombre de représentations annuelles, ne peut afficher 20 nouvelles productions et doit puiser dans son répertoire pour des reprises. Ainsi cette année de Khovantchina, des Contes d’Hoffmann, de Capriccio, du Nain/L’Enfant et les sortilèges (Richard Jones, tout de même), de l’inoffensif et plat Falstaff de Pitoiset, et de la production du Rake’s progress d’Olivier Py (ère Mortier!).

Dans les reprises de spectacles de l’ère Joel, signalons le Giulio Cesare, qui n’avait que modérément plu, de nouveau dirigé par Emmanuelle Haïm qui , elle, n’avait pas plu du tout, la Cenerentola, production muséale qui permet il est vrai aux jeunes générations de découvrir l’univers de Jean-Pierre Ponnelle et aux plus anciennes de se plonger dans leurs souvenirs d’anciens combattants, et le Ring, proposé à la fois en pièces détachées et en version compacte. Mais une semaine en compagnie de Günter Krämer, est-ce vraiment humain?

Enfin, les nouvelles productions…Nouvelles? Pas si sûr, pas si nouvelles quand Paris découvre enfin La Fille du Régiment de Laurent Pelly avec Natalie Dessay et Juan Diego Flores, dirigée par Marco Armiliato, chef de métier. Ce sera à coup sûr un must, et il est légitime, convenons-en, que Paris découvre cette production qui a triomphé à Vienne, à Londres, au MET, et qu’on trouve en DVD chez les bons disquaires.

On aime ou on n’aime pas ce répertoire, que Paris n’a jamais vraiment exploré: oui, on peut concevoir que la Gioconda soit présente dans le répertoire de l’opéra, et que le public la découvre. Mais choisir encore Daniel Oren (dzim boum boum rataplan) comme si il était le seul à pouvoir diriger le répertoire italien (on nous l’impose aussi dans Falstaff) montre vraiment l’absence totale d’imagination des programmateurs. Il y a d’autres chefs pour ce répertoire, peut-être capables de le mettre mieux en valeur: un exemple à propos d’une autre œuvre que Paris ne connaît pas, Fedora de Giordano, je me souviens que le vieux Gavazzeni en avait fait (presque) une chose intéressante, il est vrai avec Freni et Domingo à la Scala… A Paris, la Gioconda sera Violeta Urmana, entourée de Luciana d’Intino et Marcelo Alvarez. Soit…

Quant à la mise en scène, ce sera non Gianfranco del Monaco, mais Pier Luigi Pizzi. Le vieux maître italien au moins, a plus de goût et d’élégance, mais ses derniers spectacles n’ont plus rien à voir, visuellement, avec ses chefs d’œuvre des années 80, tant ils sont aseptisés et sans intérêt.

Une bonne idée, que de proposer Hänsel und Gretel, de Humperdinck. C’est pour moi le seul spectacle auquel je me rendrai avec envie et curiosité: j’aime cette œuvre, que de grands chefs ont dirigé au disque de manière sublime (Karajan! Cluytens!). On aurait pu penser que pour cette entrée à Bastille et pour mettre ce répertoire en valeur, un chef d’envergure aurait été convoqué (Metzmacher par exemple) , ou à tout le moins Philippe Jordan: on va chercher Claus Peter Flor qui est très loin d’être une des références de la baguette. Et la production est confiée à Mariame Clément, qui s’affiche “metteur en scène d’opéra” (je doute de la pertinence d’une telle spécialisation). C’est une jeune artiste, formée dans de bonnes écoles, qui a déjà signé une série de travaux en Europe: laissons-lui sa chance, c’est déjà un bon point que l’Opéra de Paris invite un jeune metteur en scène…c’est nouveau! Notons aussi Anne-Catherine Gillet dans Gretel, ce qui est une excellente nouvelle.

Et enfin, pour soutenir le répertoire français, on va chercher la très rare Carmen, le titre préféré de la télévision qui, quand elle touche à l’opéra, propose deux fois sur trois une Carmen dont c’est la troisième production à l’Opéra Bastille depuis 1993 (les deux productions passées, il est vrai, ne sont pas des réussites). On pouvait attendre encore un peu et proposer par exemple une production de Samson et Dalila qui attend depuis les années 70…on aime ou on n’aime pas, mais tout de même, c’est un des piliers du répertoire français. Les deux Carmen pressenties sont des artistes estimables, l’une un peu en déclin, mais une bête de scène, Anna Caterina Antonacci, l’autre plus placide sur les planches, mais jolie voix chérie de Nicolas Joel, Karine Deshayes. Sans doute aussi cela permet-il à Philippe Jordan de montrer qu’il maîtrise aussi le répertoire français après Wagner, Verdi et Strauss. Quant à la production elle est confiée à Yves Beaunesne, metteur en scène sans particuliers titres de noblesse artistique, mais un honnête artisan.

Et voilà.

Côté distributions, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a des artistes nouveaux qui entrent dans les productions, comme Janice Baird en Brünnhilde ou Martina Serafin en Sieglinde dans le Ring. On note aussi la présence de Juan Diego Florez et Natalie Dessay pour la Fille du régiment, de Jane Archibald, invitée plusieurs fois comme soprano colorature, de bons artistes comme Nicola Alaimo. Il y a peu de stars dans les distributions mais des artistes solides et qu’on voit souvent sur les scène européennes. Certains choix cependant laissent perplexe comme celui de Michaela Kaune, artiste fade, sans relief, sans grande personnalité, pour incarner la Comtesse de Capriccio là on l’on confie généralement le rôle à une artiste d’envergure.

Du point de vue des chefs, à part Philippe Jordan, qui, vu sa position à Paris, assume un certain nombre de productions, et c’est bien normal, il n’y a aucune imagination dans les choix. On a l’impression que les programmateurs parisiens ne sortent pas, ne vont pas écouter de nouvelles personnalités de la baguette, et on nous sert des plats réchauffés ou des chefs dits de répertoire de série. Exception faite de Jeffrey Tate, bon choix pour Rake’s progress, ou du jeune et talentueux Tomas Netopil pour les Contes d’Hoffmann et de Mikhail Jurowski (encore qu’on aimé entendre aussi le fils Vladimir) pour Khovantchina, on a droit pour le reste à des Flor, Carignani, Armiliato, Frizza, Haïm, Oren, Daniel qui ne présentent pas d’intérêt particulier. J’ai dit ce que pensais de l’appel répété à Daniel Oren; mais où sont les Ticciati, les Nelsons, les Bringuier, ou même des chefs plus expérimentés comme Adam Fischer qu’on aurait bien vu pour Hänsel und Gretel? Je ne nie pas qu’on ne peut pour chaque production inviter une star à diriger, mais un peu d’originalité ne nuit pas. On aimerait que l’Opéra de Paris soit aussi une maison où l’on découvre des chefs, et pas une maison où l’on en use. De ce point de vue la Scala de Barenboim a une politique bien plus avancée.

Au total, une saison assez proche en platitude de la saison présente. Bien sûr, il faut amortir la production du Ring, et profiter de sa présence au répertoire pour faire un peu de mousse, mais outre ce qu’on a écrit sur la médiocrité de la production, la distribution n’est pas à la hauteur de celle affichée par d’autres théâtres (Des Wotan moyens, un Alberich franchement médiocre, un Siegfried discutable, au moins dans le Crépuscule etc…).

Un Ring coûte suffisamment cher pour qu’on limite pendant quelque temps les productions nouvelles, cela on le comprend parfaitement. Mais plus de reprises bien préparées avec une très grande distribution et un chef intéressant auraient peut-être pu être affichées. Et notamment un petit effort du côté de Verdi dont 2013 est le jubilé. Mais à part une reprise de Falstaff, rien. N’y avait-il pas dans le grenier Gall quelques autres titres possibles?

L’impression qui domine est que l’on ne recherche pas dans cette maison à faire de l’artistique le centre de la réflexion qui construit une programmation, sinon on chercherait à être un peu plus original du point de vue des chefs, on construirait des distributions moins standard, on afficherait des nouvelles productions – avec les mêmes titres- mieux pensées. On sent bien que la logique est ailleurs: le public mélomane, les fans d’opéras, viendront toujours et ce n’est donc pas le public cible. Le public cible, ce sont plutôt les classes aisées, les visiteurs d’un soir, sensibles au fait d’aller à l’opéra, et non forcément de voir un opéra en particulier et sûrement pas le public populaire.

Car tout le monde souligne la diminution des places abordables, les jeux subtils de déplacement des catégories de places, la suppression des places debout en orchestre (une imbécillité, je le répète) qui se traduit par un affichage de prix abordables mais une vraie diminution de l’offre “populaire” dans la réalité. L’Opéra de Paris se moque bien de la destination originelle de Bastille comme opéra national populaire. On fait de la gestion et on offre un produit globalement standardisé, où l’intérêt musical est rarement ce qui fait souci, ni l’éducation artistique du public. Pour cette dernière c’est à Lyon qu’il faut aller.

Je terminais ma réflexion précédente sur la politique artistique de l’Opéra de Paris par “Mais laissons du temps au temps et espérons que les saisons à venir nous réserveront quelques bonnes surprises“, visiblement, le temps n’est pas encore venu.

[wpsr_facebook]

OPÉRA DE PARIS 2011-2012 : DIE LUSTIGE WITWE/LA VEUVE JOYEUSE de Franz LEHAR le 14 mars 2012 (Dir.mus : Asher FISCH, Ms en scène : Jorge LAVELLI)

Lors de ma première lecture de la saison 2011-2012, La Veuve Joyeuse avec Susan Graham et Bo Skhovus dans la production de Jorge Lavelli était le seul titre qui avait fait tilt dans ma tête, à cause de Lavelli, et à cause de Graham. Susan Graham a été remplacée dans des représentations précédentes, mais elle est là ce soir, avec Bo Skhovus et toute la distribution.

Je ne peux m’empêcher d’être un peu déçu, malgré un beau plateau, qui comprend outre Graham et Skhovus, deux pures légendes: Harald Serafin, 81 ans, le Danilo des années 70, qu’il a chanté 1700 fois, le chanteur d’opérette le plus connu d’Autriche, une immense vedette qui ce soir chante Mirko Zeta, et Franz Mazura, 88 ans, dans le rôle parlé du Majordome Njegus qui est toujours incroyable de mobilité et de bonne humeur en scène.

Je vais essayer d’analyser le sentiment qui m’a pris à la sortie du Palais Garnier d’être resté sur ma faim.

Il y a deux manières possibles d’aborder aujourd’hui l’opérette:

– on joue le jeu du 1er degré, couleurs, décors somptueux, foule en scène et surtout pas trop de questions sur le livret

– on aborde l’œuvre selon un point de vue décalé et on la questionne, c’est ce qu’a fait Christoph Marthaler avec La Grande Duchesse de Gerolstein, et surtout avec La Vie Parisienne, qui est un inoubliable chef d’œuvre (Vollsbühne Berlin, 1997) changeant radicalement le regard: un de ces spectacles pour lesquels il y a un avant et un après.

En 1997 aussi, Lavelli met en scène cette Veuve Joyeuse , très bien accueillie à l’époque, déjà avec Bo Skhovus (avec 15 ans de moins…), mais aussi avec Karita Mattila et surtout Armin Jordan dans la fosse, un vrai grand chef, c’est Jordan qui fit le succès.

Lavelli est attiré par le monde de l’opérette, surtout par ce que ce monde nous indique du Monde, autour de ce genre ou de son exploitation, j’ai vu au théâtre “Opérette” de Gombrowicz, à la Colline, et Orphée aux Enfers à l’Espace Cardin (un bon spectacle et donc un bon souvenir), deux production qui l’une travaille sur une vision de l’opérette, et l’autre sur un regard très ironique sur le Monde.

Sa Veuve Joyeuse s’achève par un Cancan échevelé (et prodigieux!) et l’apparition surprenante d’Anges noirs qui envahissent l’espace horizontal et vertical, sans doute annonciateurs des malheurs qui éclatent sur ce monde Austro-hongrois du début du siècle, mais pas seulement: on sait que Lehàr lui-même fut inquiété pendant la seconde guerre mondiale (sa femme était juive), mais par chance, Hitler adorait sa musique…La trame de l’opérette elle-même part de la faillite d’un Etat (le Pontévédro, sans doute allusion à la faillite du Montenegro) à la recherche des millions de la veuve pour se renflouer (chaque allusion à la dette d’un Etat est dans la salle suivie de ricanements, allez savoir pourquoi…!). Le politique n’est donc pas absent et Lavelli produit un spectacle où, final mis à part, on a l’impression que la fête n’est jamais tout à fait gaie, jamais tout à fait échevelée, et qu’il bride les choses en les mettant à distance: la scène des grisettes chantée par des dames mûres au physique abondant pour la plupart en est aussi un indice.

Le décor de Antonio Lagarto, une construction de type vaguement Bauhaus, en tous cas d’une architecture moderne des années 20, délimite un espace unique quelquefois scandé par des rideaux de théâtre de velours rouge, principe que Lavelli avait déjà utilisé dans son Faust: la structure circulaire y fait irrésistiblement penser, on a simplement changé d’époque et d’architecture, pas de scansion de l’espace.

Sans doute aussi le fait de diviser le spectacle en deux parties très inégales, 1h30/25min accentue l’impression que les choses sont un peu longuettes. De fait le public ne semble pas enthousiaste. On pouvait jouer la folie débridée, suicidaire, on joue tantôt cette folie, tantôt le romantisme, tantôt le vaudeville, tantôt l’ironie: bref, on a l’impression qu’on ne choisit pas de ligne.

Je pense que l’impression de longueur ou de platitude vient aussi en grande partie d’une direction musicale d’Asher Fisch (le chef du fameux Don Carlo munichois de janvier dernier) en place mais sans plus, sans relief, et surtout sans finesse, qui a tendance à couvrir souvent les voix et qui oblige Skhovus à s’égosiller. Pour que ce type de répertoire produise à l’opéra ses effets, il faut un grand chef qui sache à la fois avoir l’énergie, l’élegance, le rythme et surtout l’envie, pour entraîner le public et le plateau derrière lui. Asher Fisch met les choses en place, mais ne propose aucune piste d’interprétation, et surtout ne soigne pas vraiment l’équilibre fosse/plateau.

Et le plateau souffre, il faut bien attendre 1/4 d’heure pour que Susan Graham trouve ses marques, ajuste le volume, et donc qu’on l’entende. Bo Skhovus dont la voix n’est plus ce qu’elle était, doit souvent pousser le volume au point qu’il finit par se fatiguer. Même constatation pour le couple Valencienne (Ana Maria Labin) Camille de Rosillon (Daniel Behle). Il reste qu’on a un plateau de bon niveau: Ana Maria Labin et Daniel Behle forment un couple particulièrement séduisant vocalement, notamment pour Daniel Behle, très belle voix de ténor, mais aussi pour Ana Maria Labin, très vive en scène, à l’aigu facile. Signalons parmi les nombreux rôles secondaires le bon Cascada de Edwin Crossley-Mercer.

Bo Skhovus a désormais cette voix voilée, et une émission forcée, quelquefois poussive, dont on a toujours l’impression qu’elle ne sortira pas (alors que les aigus finissent par sortir et faire émerger un timbre chaleureux) mais en même temps des qualités de diction et d’interprétation phénoménales. Mais ce qui frappe surtout, c’est la composition du personnage, très rodée, un de ses personnages d’homme un peu désabusé qui noie son ennui dans l’alcool (comme il l’était dans Don Giovanni à Aix, ou en Onéguine à Amsterdam) dont il est familier, mais là, il est proprement extraordinaire, il chante, il danse, il saute, mais aussi il joue, et de manière très fine, bien plus fine que l’orchestre.

Susan Graham est mezzo, ce qui peut surprendre pour Hanna Glawari, et elle a du mal au début à se faire entendre, la voix est trop grave, couverte par l’orchestre, mais après quelques minutes, les choses se mettent en place notamment dans les ensemble, puis dans les parties solistes: on peut alors admirer la pureté du timbre, la technique d’appui qui fait qu’elle domine en volume, impressionnant, en contrôle du son (elle sait faire des notes filées, chanter piano, passer de manière homogène du piano au fortissimo) et en abattage, au fur et à mesure qu’on avance dans l’intrigue. Nous savions qu’elle était une chanteuse magnifique (Sa Charlotte à Bastille m’avait beaucoup impressionné), nous en avons la confirmation.

Ballet et chœur épousent parfaitement les intentions du metteur en scène, et il faut saluer la belle performance du ballet et de la chorégraphie de Laurence Fanon, notamment le Cancan final, qui emporte la salle.

Sans ce troisième acte ramassé et vif, il faut reconnaître un certain défaut de vitalité.

Sans ce troisième acte ramassé et vif, il faut reconnaître un certain défaut de vitalité.

Au total l’impression qui domine dans cette déception légère est celle d’une responsabilité nette du chef, qui n’a pas su cueillir cette touche de raffinement sans laquelle l’opérette viennoise est un produit banal et un peu gnan gnan. Il faut écouter les enregistrement de Lovro’ von Matacic ou Otto Ackermann avec Schwarzkopf et Gedda ou celui de Karajan (avec une Elisabeth Harwood pâlotte) pour comprendre ce qu’un chef peut faire de cette musique. Une fois de plus les choix de chef à l’Opéra de Paris posent problème.

Mais on sort en fredonnant Weib!Weib!Weib! c’est donc que malgré tout un courant est passé, même si beaucoup exprimaient en sortant leur relative déception. Suivons donc ce courant, mais il est l’heure(exquise) d’aller dormir.

[wpsr_facebook]

TEATRO ALLA SCALA 2011-2012: DIE FRAU OHNE SCHATTEN de Richard STRAUSS le 11 mars 2012 (Mise en scène: Claus GUTH, dir.mus: Marc ALBRECHT)

À la Scala, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Après une dernière d’Aida au mieux discutable du 10 mars, le 11 mars une Première de Die Frau ohne Schatten qui a triomphé, dans une production intelligente de Claus Guth, avec une distribution de bon niveau, et surtout une direction musicale de très grande qualité.

À la Scala, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Après une dernière d’Aida au mieux discutable du 10 mars, le 11 mars une Première de Die Frau ohne Schatten qui a triomphé, dans une production intelligente de Claus Guth, avec une distribution de bon niveau, et surtout une direction musicale de très grande qualité.

Voilà qui confirme ce que j’écris dans ce blog depuis longtemps sur la Scala: son problème, c’est le répertoire italien car sinon, que de productions intéressantes. Depuis septembre, deux Strauss, un très beau Rosenkavalier et une très stimulante Frau ohne Schatten.

La dernière production de Frau ohne Schatten remonte à 1986, dans une mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle, d’une grande poésie, dirigée par le grand Wolfgang Sawallisch et reprise en 1999 avec au pupitre Giuseppe Sinopoli. A l’époque je vivais à Milan et Sawallisch s’était plaint des difficultés de l’orchestre à aborder une partition à peu près inconnue de lui. Et pourtant il en était résulté un moment orchestral fulgurant, j’ai encore dans l’oreille ce scintillement sonore qui était magique.

Le public avait pourtant déserté pendant les deux premières représentations, la Platea était clairsemée, des loges vides et peu à peu la voix avait circulé que cette musique valait le détour et les dernières furent jouées à guichets fermés.

Même phénomène 26 ans après, bien des loges vides, bien des trous dans la Platea: le public milanais ne change pas, il lui faut des titres sûrs (comme l’Aida de la veille!!). La Scala reste le plus grand théâtre de province du monde (75% du public dans un rayon de 2km…)… Quel dommage ! Quelle musique en effet, sublime et tellement difficile à jouer et à chanter qu’on l’entend relativement rarement; j’ai pour ma part vu en 1980 sous l’ère Lefort II (en septembre 1980 pour sa prise de fonction) la fameuse production parisienne reprise de 1972 (de Nikolaus Lehnhoff) sous l’ère Lefort I (lorsqu’il avait assuré l’interim avant l’ère Liebermann). En 1980, Christoph von Dohnanyi, Hildegard Behrens, Gwyneth Jones, Walter Berry, René Kollo, Mignon Dunn… le rêve, celle de Solti à Salzbourg-Pâques en 1992 avec Cheryl Studer, et celle de Sawallisch dont il était question plus haut en 1986.

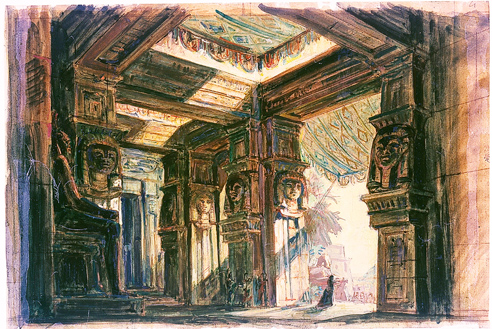

La mise en scène de Claus Guth inscrit cette œuvre à peu près à l’époque de sa composition, dans une grande maison bourgeoise (à moins que ce soit dans une clinique chic) où, dans le silence initial, devant un médecin, son mari et une sorte d’infirmière ou de gouvernante (la nourrice), une femme se tord dans un lit de clinique sous leur regard un peu interdit. Puis la musique explose comme un coup de tonnerre, et le fond de scène installé sur une tournette change, et sera le lieu des rêves ou des fantasmes de cette femme, qui va vivre l’opéra en rêve (qui raconte l’histoire d’une femme issue du monde des esprits, qui a épousé l’Empereur, chasseur invétéré, et qui n’est pas humaine car elle ne possède pas d’ombre, et ne peut avoir d’enfants. Elle achète avec la complicité de sa nourrice l’ombre d’une femme du peuple, la femme du teinturier Barak. Mais cette dernière s’aperçoit bientôt de son erreur, qui la mène au bord de la ruine de son couple et du malheur absolu. Quant à l’Impératrice, elle finit par refuser le marché, et alors tout rentre dans l’ordre, l’amour triomphe et les deux couples auront des futurs enfants qu’on entend chanter au final).

Claus Guth, qui aime les décors d’intérieurs très bourgeois (dans son Vaisseau fantôme de Bayreuth, dans son Tristan de Zürich, ou même ses Nozze di Figaro de Salzbourg), nous fait vivre en réalité la souffrance d’une femme inaboutie, d’une grande bourgeoise délaissée par son mari, qui rêve d’une belle histoire de reconquête et des enfants et du mari. A la fin, tout finit comme au début, et la femme se réveille et va voir à la fenêtre en souriant: Rideau. Guth a beaucoup travaillé sur les personnages, non plus épiques comme souvent, mais plutôt issus d’un Drame bourgeois, dans l’atmosphère onirique de cette nuit de femme endormie. Ainsi il joue sur les doubles (l’Impératrice face à la Femme du teinturier), sur les variations incessantes du décor du fond de scène, qui tourne et laisse apparaître tous les moments de l’opéra et les aventures de l’Impératrice, il joue aussi sur la psyché féminine, sur sa douleur fondamentale, notamment au troisième acte où la mise en scène est impressionnante de précision, et dégage une vraie tension où Emily Magee, l’Impératrice, est prodigieuse. Un travail d’une clarté étonnante, jamais provocateur, mais toujours rigoureux et justifié, un travail où la poésie absente au départ revient au troisième acte, un travail chirurgical plus que lyrique, redoutable de justesse. Guth a été naturellement hué par les deux ignorants de la salle, car tout le public sinon a crié son enthousiasme.