Les Troyens de Berlioz fut longtemps à Paris un serpent de mer. Lorsqu’un directeur de l’Opéra était critiqué, immédiatement lui balançait-on le reproche de ne pas avoir monté Les Troyens . Ce fut le cas de Liebermann, ce fut le cas d’autres. Aussi lorsque Pierre Bergé prit les rênes de l’Opéra Bastille, comme président du conseil d’administration, après que Daniel Barenboim eut été remercié avec l’élégance légendaire des hiérarques, et que le très regretté René Gonzalès fut embarqué dans la galère, il décida que Les Troyens ouvriraient la salle. Les travaux n’étaient pas terminés, mais il en fallait plus pour effrayer Pier Luigi Pizzi, un des maîtres de la mise en scène monumentale qui permet de faire de magnifiques photos. Monter les Troyens était le signe qu’enfin l’on prenait enfin en compte le vrai répertoire français, et qu’on faisait honneur à son œuvre la plus monumentale. À la grandeur retrouvée de l’Opéra de Paris correspondait la grandeur affichée des Troyens.

Bien sûr, on ne reprit jamais la production, signe évident qu’il s’agissait d’une opération de com, dirait-on aujourd’hui.

L’entreprise ne valut à mon avis que parce qu’elle permit de voir en scène (et en alternance) Mesdames Grace Bumbry et Shirley Verrett, et elles le valaient bien.

Depuis, on représente Les Troyens assez régulièrement, puisque qu’on a vu des Troyens à Salzbourg (merci Mortier) dans une production de Herbert Wernicke reprise à Paris (merci Mortier), au Châtelet et à Genève (production de Yannis Kokkos) à Amsterdam (Pierre Audi) et récemment à Berlin (Deutsche Oper, prod. de David Pountney) et à Londres dans cette production de David McVicar dont la prise de rôle de Jonas Kaufmann dans Enée devait constituer le must, mais Kaufmann, malade, renonça.

C’est cette dernière production qui est présentée à la Scala en ce mois d’avril.

Programmer Les Troyens, pour n’importe quel théâtre, est une entreprise d’envergure. D’abord à cause de la longueur de l’œuvre, puis des masses artistiques impressionnantes qu’elle nécessite, enfin à cause d’une distribution lourde, exigeant notamment plusieurs types de ténors ayant chacun au moins un air important à chanter, sans parler de l’impossible Enée, mélange de Faust, d’Hoffmann et de Samson, avec un zeste de Siegfried et une pincée de Siegmund, et des protagonistes féminines d’exception, sopranos dramatiques ou mezzo-sopranos tirant vers le soprano, nécessitant un spectre vocal large, une puissance notable pour dominer l’orchestre, et un contrôle vocal tout particulier bien caractéristique du style français, exigeant émission, phrasé, diction, parfaitement dominé au niveau technique. Quand vous avez réuni ces oiseaux rares, vous pouvez monter Les Troyens. Il est pour moi moins difficile de rassembler une distribution du Ring qu’une compagnie pour Les Troyens.

Des deux parties, La Prise de Troie et Les Troyens à Carthage, j’ai plutôt un faible pour la seconde : j’aime les histoires d’amour brisées, j’aime les héros qui choisissent leur héroïsme plutôt que leur amour. Cet Énée qui choisit l’Italie et l’avenir du Monde, plutôt que le nid douillet et voluptueux de Didon me rappelle Siegfried qui laisse Brünnhilde à sa couture pour aller vers de nouveaux exploits. Et la musique est souvent sublime, notamment le duo Nuit d’ivresse et d’extase infinie, tout le cinquième acte et la mort de Didon.

Les amoureux des Troyens ne me le pardonneront pas, mais je trouve La Prise de Troie moins stimulante musicalement, avec son dramatisme débordant, un peu superficiel, et – hélas – la marche des Troyens me renvoie systématiquement en superposition les petits rats du défilé du corps de ballet de l’Opéra, dont elle est la musique. Au milieu des grecs sauvages et des troyens massacrés, des troyennes promises au viol et à l’esclavage, ces images de tutus me perturbent.

Trêve de plaisanterie : Cassandre est un très grand rôle, qui demande une immense présence dramatique, et, servi par Anna-Caterina Antonacci, il devient anthologique. J’avais vu à Amsterdam Eva-Maria Westbroek, et c’est à des statures de ce type qu’on doit le destiner..

Il est plus difficile à distribuer que Didon, plus lyrique, moins tendu, presque plus banal. Rien de plus banal à l’opéra que la femme abandonnée ou trompée, même pour un rêve de gloire. À la Scala, Antonacci, reste après de nombreuses années de fréquentation du rôle de Cassandre, une torche vivante, une authentique héroïne tragique, prêtresse dédiée à la mort et à la ruine, qui vit intensément, presque de l’intérieur, la tragédie de la parole de vérité qui tombe dans le vide. Il faut pour cela une vraie bête de scène, avec son engagement, avec ses brisures, y compris vocales, une Herlitzius peut-être ?

Didon tranchait fortement : on pouvait espérer en Daniela Barcellona, irremplaçable héroïne rossinienne, une homogénéité et une rondeur vocales d’exception et une présence émouvante. Mais une diction française très problématique, une difficulté notable à rentrer dans la subtilité du rôle, une voix qui ne réussit pas à s’imposer, rendent la performance très décevante. À l’évidence, Didon n’est pas pour elle.

Car c’est bien Cassandre et Didon qui sont les pivots d’une représentation des Troyens, quelquefois distribuées à la même artiste, comme les deux faces d’un Janus féminin, d’un malheur féminin : la femme publique qu’on méprise et la femme privée qu’on abandonne.

Énée était Gregory Kunde dont les dernières prestations ne m’avaient pas convaincu. Je m’attendais donc à des difficultés. Et j’ai été agréablement surpris d’une remarquable prestation, qui alliait une élégance du style, une certaine vaillance, une vraie prise à l’aigu et une présence scénique indéniable. Des Énée vus ces dernières années (dont Brian Hymel, aujourd’hui le grand titulaire du rôle) c’est sans doute le plus mur, le plus intéressant, je dirai le plus intelligent. Je n’ai pas vu Alagna, dont tous disent qu’il est exceptionnel dans ce rôle…j’attends, et Alagna, et sans doute un jour Kaufmann. Mais pour l’instant, Gregory Kunde dont je n’attendais pas grand-chose a comblé mes espérances.

Les autres rôles sont plus épisodiques, mais exigent aussi une belle technique et une solide présence, notamment la Anna de Maria Radner, plus habituée à Erda, qui a ici un vrai relief, Narbal (Giacomo Prestia), toujours exemplaire, et Panthée, confié à Alexandre Duhamel, qui se révèle à chaque apparition comme une des réelles promesses du chant français. Iopas est confié à Shalva Mukeria, ténor georgien spécialiste de bel canto qui donne au rôle une authentique présence vocale et scénique, et Hylas, l’autre ténor, confié à Paolo Fanale, un ténor lirico-leggero des plus en vue aujourd’hui qu’on commence à voir sur toutes les scènes italiennes et internationales. Son air en haut d’un mât est l’un des moments forts des Troyens à Carthage : jolie diction, technique bien maîtrisée, grande poésie, une prestation remarquée.

Antonio Pappano, qu’on a peu vu à la Scala sinon à l’occasion de concerts, signe son premier opéra dans le théâtre de Piermarini, un titre qu’il a dirigé à Covent Garden la saison précédente. L’orchestre, qui n’est pas toujours régulier, a bien suivi le chef, avec précision, avec un son mesuré, sans scories. L’orchestre de la Scala ne sonne pas toujours avec cette qualité.

On ne peut dire que Pappano ait une interprétation très personnelle qui renouvelle la vision de l’œuvre, mais le rapport fosse/plateau est très équilibré, les voix ne sont jamais couvertes, et surtout il veille à ne pas donner du relief au clinquant, mais plutôt à l’épaisseur dramatique et à la dynamique. Il en résulte un travail vraiment exemplaire.

Le chœur dirigé par Bruno Casoni est remarquablement préparé, avec une vraie vibration notamment dans La Prise de Troie.

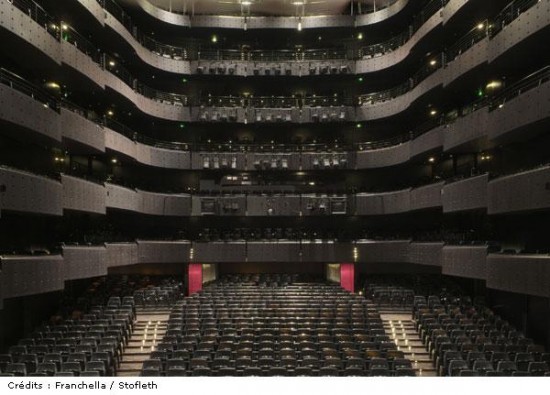

La mise en scène de David McVicar, qui va circuler entre Londres, la Scala, San Francisco et Vienne est un travail impressionnant par le décor monumental d’Es Devlin. C’est d’abord ce qui frappe. David Mc Vicar ne révolutionne pas la conception de l’œuvre et nous sommes aux antipodes du Regietheater, qu’outre-atlantique on appelle quelque fois de manière mal intentionnée eurotrash. Du point de vue des rapports entre les personnages, et des interactions, cela reste à la fois sage et traditionnel : gestes stéréotypés, attitudes convenues, disposition des foules habiles pour qu’elles fassent face au chef. C’est une mise en scène d’images, souvent frappantes, comme ce Cheval gigantesque oscillant, à la fois léger et énorme, qui écrase de sa grandeur le plateau.

Deux ambiances très différentes : une ambiance noire, sombre, métallique, froide pour la Prise de Troie. Troie vue de l’extérieur, coursives, mur monumental, sentiment d’écrasement, et en même temps fragilité du dispositif qui s’ouvre pour laisser passer le Cheval en une entrée impressionnante, voire écrasante. Le spectateur est « hors les murs », il voit tout d’en bas, du dehors, il a le point de vue des grecs et ça, c’est assez bien imaginé..

Dans Les Troyens à Carthage, on est dans les murs, à l’intérieur d’une ville lumineuse qui se construit (une grande maquette au centre), ensoleillée, presque troglodytique qui rappelle les Sassi de Matera, couleur claire, ocre, peuple coloré alors qu’on baignait dans le noir et le deuil précédemment : cela commence dans le bonheur et la fête (Chœur Gloire à Didon). Évidemment, peu à peu, l’atmosphère s’obscurcit, la nuit envahit le plateau en de belles images d’ailleurs pour finir presque comme au premier acte avec une gigantesque statue au fond (Hannibal?). Une mise en scène qui prend en compte l’épos virgilien, grande geste, mouvement, foules, mais qui ne s’intéresse pas aux personnages, moins caractérisés. Ce sont des tableaux, des images, des grands arcs, on est vraiment dans le Grand Opéra, plein les mirettes et peu dans la tête. Et cette mise en place de contrastes nuit/jour, destruction/construction, noir/couleur, n’est pas désagréable. Voilà une Carthage qui va survivre à Didon, qui dominera grâce à Hannibal, mais qui finira comme Troie, car c’est bien connu, Carthago delenda est, mais cet avenir-là, aussi prophétique que le reste, n’est pas vraiment évoqué.

Un spectacle propre à séduire le public, pour les grandes salles et les grands espaces, qui privilégie la geste à l’émotion. On passe un très bon moment. [wpsr_facebook]