Nous voici au terme du voyage. C’est toujours avec un peu de mélancolie qu’on aborde Götterdämmerung, le plus long des quatre, mais aussi le plus rapide, au sens où si cela fonctionne, les scènes s’enchaînent et on arrive à la fin sans voir le temps passer, dans l’attente de l’embrasement final. C’est aussi l’opéra qui signe souvent la réussite de l’ensemble, voyage de Siegfried sur le Rhin, marche funèbre de Siegfried, air final de Brünnhilde et embrasement du Walhalla sont autant de moments qui marquent une production.

Par exemple, le Crépuscule de Lepage au MET est un ratage, tout comme celui de Krämer à Bastille, celui de Braunschweig d’Aix et Salzbourg , malgré un ensemble assez plat, était suffisamment élégant pour sauver le souvenir qu’on gardait de la production. On attendait avec une curiosité mêlée d’anxiété ce qu’Andreas Kriegenburg a envisagé pour conclure le cycle.

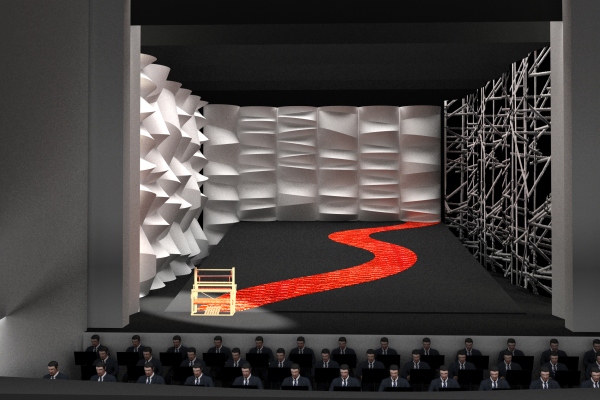

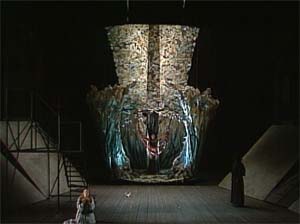

De nouveau la surprise est totale. Le point de vue change. On passe cette fois après les images assez dépouillées du mythe dans Siegfried (sauf la scène étourdissante de la forge) dans le monde contemporain dans ce qu’il a de plus vulgaire, centres commerciaux, univers de métal et de verre, alors que l’univers jusque là était marqué plutôt par le bois, personnages pourris d’argent et d’amoralité. Certains d’ailleurs reprochent à cette mise en scène de ne pas proposer de ligne esthétique cohérente, de modifier les angles d’attaque. Je crois au contraire que la vision de Kriegenburg est d’une terrible logique. Ce qui perd Siegfried, c’est qu’il passe du mythe à l’humanité d’aujourd’hui. Une humanité de toute manière condamnée, comme nous le souligne la scène des Nornes, dans le contexte du tsunami et de Fukushima.

Dans une salle d’attente, des personnages assis sur leurs valises sont passés au compteur Geiger et on mesure leur radioactivité: les Nornes passent entre eux, et tissent le fil du destin en les entourant, jusqu’à ce que, prisonniers de ces fils qui s’entremêlent, ils les brisent sans le vouloir. L’humanité marque elle-même la fin de son monde…

La scène se vide et laisse paraître un espace nu délimité par des panneaux de bois, et Brünnhilde, tandis que retentit la musique, peint sur les bras de son héros des sortes de tatouages guerriers: le monde des héros est celui du mythe et de la guerre. Il n’y a que les deux personnages dans cet espace limité et plus réduit que dans les autres journées, une sorte d’espace de l’intime, mais aussi du total isolement.

On passe au fameux voyage de Siegfried sur le Rhin, sorte d’image d’album un peu enfantine, où Siegfried navigue dans une barque très schématique et un peu instable dans un Rhin formé comme dans Rheingold, d’humains, recroquevillés, avec leur veste sur la tête, de manière que les doublures des vestes fassent, en remuant, à la fois reflet et scintillement. Mais avant la fin de l’intermède musical, tout le monde se lève, remet sa veste à l’endroit et circule comme une foule compacte en costume, dans le nouvel espace qui s’ouvre, de métal et de verre, centre commercial (on voit Hermès, la Bottega Veneta etc…), ou banque où sont projetés des “Gewinn” (Gain!) comme principe de fonctionnement de ce monde, dominé au centre par la sculpture d’une sorte de main sanglante et

entourée de travées où circulent des employés. Les employés se pressent et bousculent Siegfried qui ne comprend rien, essaie d’interpeller quelqu’un, mais est bousculé, marginalisé dans un monde qu’il va visiter et qui n’est pas le sien. Siegfried tombe dans le Monde qu’il ne comprend pas: son destin est inscrit dans cette première image.

Car dans ce monde, pas de chevalerie, de chevaux, d’armures: les armures sont sous vitrine, le cheval également (près de la vitrine Hermès), pas de place pour l’épée: la guerre est ailleurs, et “l’argent fait tout”. Ainsi les Gibichungen sont immédiatement ramenés à leur médiocrité: Günther (l’excellent Iain Paterson) passe son temps à lutiner les femmes de ménage, leur demande des gâteries (toute allusion…), va jusqu’à lancer une balle de golf entre les jambes ouvertes d’une de ces femmes, et devient presque un personnage dérisoire de comédie , tout comme

Gutrune (Anna Gabler) qui se balance sur un cheval à bascule en forme d’Euro (allusion au monument à l’Euro devant la Banque centrale européenne à Francfort), le tout dans un espace de verre et de métal, immense hall comme on en voit tant dans les lieux de consommation effrénée.

Seul Hagen, un imposant Hans-Peter König, reste à distance. En ce sens, même si c’est plus appuyé qu’ailleurs, on avait déjà ce type de regard très distancié sur des Gibichungen plus ou moins pourris par l’argent et le pouvoir aussi bien chez Tankred Dorst que chez Jürgen Flimm, les deux à Bayreuth. Ce n’est pas une vision neuve, mais c’est le traitement théâtral, les gestes, les expressions, qui sont d’une incroyable précision, et d’une attention rare au texte. Siegfried tombe dans un tel contexte comme un chien dans un jeu de quilles: il faut le voir refuser les signes de classe que sont les cigares, ou les cocktails, il faut voir à l’inverse Günther lors de l’échange des sangs, là où Siegfried se taillade le bras joyeusement avec Nothung, se piquer le doigt très timidement et boire le tout d’un air dégoûté: le monde d’aujourd’hui n’est pas un monde de héros, tout courage a été abdiqué, il ne reste que” le luxe et même la mollesse”. Gutrune d’ailleurs est une belle femme-objet un peu vaine et un peu vide, qui sauf à se dandiner sur son Euro, joue à la séductrice, se donne à voir et à toucher dans une longue robe rouge à la traîne excessivement longue dont elle fait un voile lors du serment du sang et de la “Bruderschaft”, image d’une Madone du désir assez réussie. Et lorsque Siegfried boit la boisson de l’oubli, après avoir refusé, dans un moment désopilant, un cocktail compliqué qu’il n’arrive pas à boire tant le verre contient d’objets (parasol en papier etc…), le piège se referme: il épouse ce monde pourri en regardant Gutrune et il en épouse les codes: on a toutes les peines du monde à lui trouver un costume trois pièces à sa taille !

La scène suivante nous fait revenir au rocher, et à Brünnhilde, isolée, inquiète, triste. Waltraute sa soeur (une magnifique Michaela Schuster), hésite à lui rendre visite. Elle esquisse une entrée latérale, mais s’y refuse, et puis elle s’y résout bravement, elle a perdu de la superbe des Walkyries, est affligée de tics (elle se secoue nerveusement la poussière) et difficilement entre en contact avec sa sœur après le salut chaleureux de Brünnhilde; laquelle est bien loin des préoccupations des Dieux: au début du récit, elle s’allonge négligemment sur le banc du fond, et écoute la sœur d’une oreille qui paraît distraite. Ce n’est que lorsqu’elle comprend ce qu’on vient lui demander (l’anneau) qu’elle se raidit, tandis que l’autre finit par se détendre et pour se mettre à l’aise et enlève ses bottines fatiguées: chassée par Brünnhilde, elle partira tristement, les bottines à la main, presque déchue: une scène magnifiquement réglée, pleine de détails qui font sens.

Siegfried entre alors, vêtu du costume trois pièces bleu et du Tarnhelm. Contradiction dans les signes, l’un le costume, renvoie au monde auquel il s’est malgré lui soumis, et l’autre à celui dont il vient, le monde des mythes et des hauts faits. Pas étonnant que le Tarnhelm lui pèse, tombe, et qu’il ait apparemment des hésitations et des difficultés à faire violence à Brünnhilde: dans l’ici-bas la violence est la force des faibles. Le signe le plus terrible, il retire sa ceinture pour en faire le lien avec lequel il va traîner Brünnhilde et il arrache l’anneau pour en faire un ornement, là où Brünnhilde en fait un symbole. Siegfried en buvant le philtre de l’oubli devient un banal monstre.

A ce moment de l’opéra, on comprend les enjeux du Crépuscule montrés par la mise en scène. Alors que dès le début l’humanité est condamnée, le monde des Gibichungen, des Günther et des Gutrune est le monde du consumérisme, du culte de l’or et de la futilité, de l’oisiveté des nouveaux riches (on pense aux oligarques russes) un monde aussi où il n’y plus de hauts faits, un monde de la lâcheté et de perversion des valeurs: notre monde, perdu d’avance. Paradoxalement, le seul qui partage avec Brünnhilde le savoir de l’histoire et des mythes, c’est Hagen: c’est lui qui continue le combat mythique contre les Dieux, en utilisant le monde minable qu’il a sous la main et en s’appuyant sur lui. Cette mise en scène, qui épargne étrangement Hagen, toujours un peu extérieur, qui regarde les pantins évoluer et qui les manœuvre construit une vision terrible du monde contemporain. Le Crépuscule des Dieux est aussi celui des hommes.

Les personnages sont alors en place pour une autre histoire, non une belle histoire mythologique, mais celle d’un mariage médiatique et arrangé entre Gutrune et Siegfried, qui va mal tourner: tout le deuxième acte est construit sur ce socle.

Ainsi, la scène initiale entre Hagen (qui vient de s’offrir deux prostituées qui sont écroulées sur le sofa) et Alberich est d’une extraordinaire finesse: Alberich (superbe Tomasz Konieczny) entre en scène derrière le bar rempli d’alcools et de cigares. Il va chercher systématiquement à siffler un peu d’alcool ou voler des cigares, qu’il met dans sa poche, ou manger nerveusement des cacahuètes, il va regarder avec envie ces filles que son fils s’est offert, bref il a le regard de l’envieux, et les comportements vaguement infantiles de celui à qui ces “biens”-là sont refusés. Ce qui structure Alberich, c’est d’abord l’envie, envie du pouvoir et d’or: il a maudit l’amour et il n’en a point le bénéfice. Son intrusion dans la monde des Gibichung, construit sur le pouvoir de l’or, sur l’amour de l’€ qui en est la valeur suprême, et sur l’asservissement des hommes au consommable, est ce qu’il a voulu et qu’il ne peut vivre que par procuration.

Du vieux monde qui structurait Rheingold, il est le seul qui reste et Brünnhilde est encore (en l’absence de Siegfried) la seule qui malgré elle porte les valeurs des Dieux en déshérence et l’amour, valeur perdue d’une humanité en perdition.

Extraordinaire ironie: lorsque Hagen appelle ses compagnons avec leurs armes, ils arborent tous virilement leur mobile, arme suprême de cette société du jour. L’arme du jour, c’est le mobile: et quand Hagen aura besoin de sa lance, il la trouvera…dans la vitrine où trône l’armure, autant dire au Musée!

Lorsque Brünnhilde, traînée par Hagen avec la ceinture de Siegfried, entre en scène et se rend compte de la “trahison” de Siegfried, elle se révolte, sous les yeux de tous.

Dans cette société du spectacle, tous vont user (et abuser) du mobile pour photographier les protagonistes comme si on était dans un loft quelconque ou dans un reality show dont la scène est un immense symbole de l’Euro, dont les protagonistes se servent comme table, comme estrade, comme tribune. Autre destruction du mythe, réduit à historiette pour tabloïds, passé au rouleau compresseur de la société contemporaine: la belle aventure du Ring devenue une histoire à la Rupert Murdoch.

Le réglage de l’acte n’est pas profondément différent de ce qu’on vit sur d’autres scènes, sinon la présence du chœur, distribué dans tout l’espace, en largeur et en hauteur en une impressionnante image: les protagonistes sont entourés, presque étouffés dans leurs gestes par cette foule avide de scoops, et lorsqu’ils se retrouvent seuls en scène, les personnages retrouvent leur rôle de toujours, même s’il faut aller chercher une lance dans une vitrine pour être conforme au livret!

Et l’image finale de Siegfried et Gutrune en robe de mariée à longue traîne d’une quelconque princesse Diana debout sur l’estrade-Euro en est d’autant plus dérisoire et terrible: Siegfried dans sa bulle continue de s’enfoncer dans l’erreur, voire l’errance. On célèbre un mariage dans la plus pure tradition des mariages princiers médiatisés, pour l’image, pour la galerie, pour le fun!

Et le troisième acte va s’ouvrir sur le lendemain de fête: Kriegenburg va jouer sur l’idée du jour d ‘après une fête déjà bien perturbée. La scène des filles du Rhin rappelle vaguement la vision première du Rhin. Les filles du Rhin errent parmi les corps endormis qui cuvent. Ces corps renvoient à la fois à la fête du mariage mais aussi à l’image du Rhin du Rheingold: ces mêmes corps qui dans Rheingold copulaient joyeusement, sont ici repus, presque immobiles (quelques gestes épars), Kriegenburg joue sur les deux tableaux, système d’écho et illustration directe du propos. Les filles du Rhin circulent entre les corps endormis (comme le Rhin sans or), tandis que Siegfried écroulé au fond de la scène s’éveille et s’ébroue, puis elles se placent en hauteur sur les passerelles qui n’ont cessé de monter et descendre des cintres pendant le deuxième acte selon les besoins de la mise en scène, pour mettre en valeur les personnages; toute la scène joue sur l’occupation très subtile de l’espace et sur le jeu du chat et de la souris entre Siegfried et les filles du Rhin, l’ignorance contre le savoir et Siegfried passe outre la menace des filles (comme Fafner passait outre la menace d’Alberich et Wotan: c’est le même schéma). La scène suivante, celle de la mort de Siegfried est en quelque sorte le réveil des fêtards, on boit le café réparateur dans des gobelets de carton (merci Starbucks), et lorsque Siegfried retrouve la mémoire et évoque Brünnhilde, Hagen va récupérer la lance dans sa vitrine pour tuer Siegfried dans le dos: Siegfried au centre du dispositif, soutenu par le groupe et perdant son sang (un médecin arrive avec des compresses), chante les dernières mesures et commence alors la marche funèbre. Une marche funèbre là aussi terriblement pervertie par la société du spectacle et des réseaux sociaux. Tandis que le cadavre part sur son catafalque (image traditionnelle) Le groupe qui le soutenait se disloque, pour téléphoner ou tweeter la nouvelle au reste du monde (image pervertie) ce qui, au son de cette musique sublime, fait à la fois froid dans dos et serrer le cœur.

La longue scène finale est construite à la fois sur une vision traditionnelle de Brünnhilde, seule au centre de la scène, et sur celle, moins traditionnelle, de Gutrune qui reste jusqu’au bout sur scène. Cette vision des deux femmes en parallèle est l’une des plus fortes de l’ensemble du Ring. Günther est égorgé par Hagen (la lance est remisée en vitrine), le corps de Siegfried ramené par le fond, le cheval blanc dans sa vitrine (un Grane en plâtre) est écarté pour laisser passer le cortège – Kriegenburg joue toujours discrètement sur le rapport mythe-actualité. Et Gutrune découvrant le cadavre du héros se précipite et commence à le recouvrir de la traîne de sa robe de mariée. Image extraordinaire où elle s’empare de Siegfried et de sa mémoire jusqu’à l’arrivée de Brünnhilde qui l’en chasse. Alors commence une vision très neuve de cette fin. Pendant que Brünnhilde chante près de Siegfried , Gutrune n’a plus rien à faire qu’à s’occuper du cadavre de son frère, qu’elle recouvre à son tour de sa robe, qu’elle essaie péniblement de traîner et l’on voit à la fois au centre le couple héroïque et à gauche le couple des minables, avec Gutrune qui d’une certaine manière mime Brünnhilde sans y parvenir: incapable de s’emparer de la mort du frère pour en faire une grande chose. Vision neuve car habituellement Gutrune disparaît de la scène, alors qu’ici elle va tenir l’espace scénique jusqu’à y rester seule.

Car Brünnhilde joue le rôle traditionnel qu’on attend d’elle, allumer le bûcher, rendre l’anneau aux filles du Rhin et occuper l’espace sonore, quand elle partage l’espace scénique avec une Gutrune dans le drame quand Brünnhilde est dans la tragédie. Embrasement avec une belle image du bûcher avec un vrai feu au fond où brûlent des meubles, où l’affolement des employés des bureaux crée une pluie de papiers, de télex qui tombent des cintres, puis vision du Rhin avec les filles du Rhin sur l’une des passerelles admirant l’or retrouvé . Sur le plateau Brünnhilde se précipite dans les flammes, Hagen aussi: on le voit rien que de l’habituel et du traditionnel, le livret est suivi à la lettre, mais reste sur scène, seule au milieu, se tordant de douleur, Gutrune qui a tout perdu, mari, frère, rêves. On est très surpris de cette mise en valeur d’un personnage dont on comprend subitement qu’elle était aimante, elle aussi et qu’elle est une victime.

Et l’image finale, sur le dernier accord: le groupe de figurants en blanc du début de Rheingold arrive, entoure Gutrune, l’aspire, l’intègre au centre d’un groupe compact et solidaire: l’humanité de demain, prête à recommencer l’aventure cyclique débutée dans Rheingold. Silence.

J’ai essayé de “raconter” à mon tour autant que faire se peut cette mise en scène complexe qui après avoir regardé le mythe dans Siegfried est tombée dans l’histoire dans le Götterdämmerung, crépuscule des dieux qui perdent leur pouvoir, crépuscule d’un monde qui adorait des leurres. Alors évidemment on comprend à la fois un décor surchargé d’objets après les scènes (relativement) vides des épisodes précédents, le métal contre le bois, l’actualité et les news contre le mythe. Une mise en scène détaillée, foisonnante, surprenante, qui n’a rien de décousu comme certains la voient, mais au contraire d’une cohérence extraordinaire, qui raconte le mythe de l’anneau comme il doit être, celle du cycle de la naissance de l’humain et de sa mort, dite et écrite par l’humain lui-même.

Du côté musical, il n’y aurait rien à raconter d’autre qu’un sommet presque inaccessible aujourd’hui, sinon au disque. Kent Nagano a gagné ses galons de wagnérien. Une direction, on l’a déjà dit, attentive à la scène jusqu’au détail, qui accompagne et les mouvements et les rythmes, mais aussi le récit et ce qui en est dit. On passe d’un murmure à une explosion. Son deuxième acte notamment est prodigieux d’intelligence, du mystère initial de l’apparition d’Alberich jusqu’à l’explosion finale, très sonore jusqu’à l’insupportable dans les dernières mesures du mariage médiatisé: un son d’un volume excessif, comme peuvent l’être les trompettes superficielles de la renommée. Tout cela est pesé, calculé: de même la construction des contrastes dans la marche funèbre, ou le sublime final qui nous tient en tension de manière inouïe. Une direction somptueuse, avec un orchestre en état de grâce, et le magnifique chœur de l’opéra, dirigé par Sören Eckhoff, masse énorme et sonore, d’autant plus sonore qu’inoffensive! Une musique tellement en phase avec la scène qu’elle rappelle l’osmose de Boulez et de Chéreau.

Quant aux solistes, on ne sait qui citer en premier, des magnifiques filles du Rhin (on l’avait déjà noté en Rheingold) aux Nornes impressionnantes, une Waltraute (Michaela Schuster) exceptionnelle de diction, de jeu, de volume, de couleur, un Iain Paterson toujours efficace en Günther, un rôle qu’il promène de scène en scène, mais faisant preuve ici de qualités d’acteur notables dans son personnage de minable obsédé sexuel. Anna Gabler est vraiment un personnage magnifique en Gutrune, même si la voix manque un peu d’assise et de volume: mais quelle présence, quelle actrice! Un Tomasz Konieczny égal à lui même dans Alberich, timbre jeune, voix sonore, volume, bien que la partie soit moins exposée que dans Siegfried, et bien sûr l’incroyable volume de Hans-Peter König, prodigieux, (gêné par la mise en scène, il avait un peu déçu à Paris) digne successeur des grandes voix de basse du passé qu’il égale qui fait une composition extraordinaire d’un Hagen distancié, froid calculateur et non le Hagen noir qu’on rencontre quelquefois.

Le Siegfried de Stephen Gould est vaillant, la voix s’est assombrie, et s’est aussi élargie: elle s’est construite pour Siegfried, mais avec quelque difficulté dans le suraigu, notamment aux deuxième acte et troisième acte où quelques sons restent engorgés. Il reste une interprétation très forte, qui montre une belle présence au troisième acte, et un vrai personnage .

Reste la Brünnhilde de Nina Stemme: les dernières représentations où je l’avais entendue étaient un tantinet décevantes (je me souviens il y a deux ans une Isolde dans ce même théâtre). Ici, elle est prodigieuse, elle a l’intelligence, l’intensité, la puissance, la largeur, les aigus: telle qu’on en rêve au disque, telle on l’a entendue. C’était la perfection, et le cœur battait au final du Crépuscule, tant on aurait eu envie que ce moment s’éternise: une flaque d’éternité, comme aurait dit Rimbaud.

Ce fut sans nul doute mon plus beau Ring depuis longtemps (dont le sommet est à mon avis l’époustouflant Siegfried) depuis une bonne vingtaine d’années, à peu près parfait musicalement, convaincant scéniquement par sa nouveauté, par la manière très originale de proposer l’histoire et de raconter le récit, qui n’est pas un retour à avant, mais au contraire un regard lucide et moderne sur ce que peut nous dire aujourd’hui cette histoire merveilleuse. Comme je vous l’ai écrit déjà, si vous voulez investir dans un Ring, essayez à toute force d’aller à Munich en juillet (du 13 au 18 juillet, réservation à partir du 1er février). Là est le Ring.

Munich, deuxième scène du Wagnérisme, pourrait bien en être devenue la première.[wpsr_facebook]