Pour tous les théâtres la période est noire, productions annulées, contact avec le public épisodique, et en même temps la situation contraint les équipes à réinventer une offre, à travers les streamings qui désormais inondent les plateformes. On espère donc une saison prochaine plus régulière (normale ?) que les deux précédentes. Mais le virus est un pervers…

Difficulté supplémentaire à l’Opéra de Lyon, où une nouvelle direction s’installe après un règne de 18 ans de Serge Dorny, qui a eu tout le temps de consolider un « esprit maison », une couleur et une image nationale et surtout internationale de ce théâtre.

Richard Brunel est nouveau à l’opéra et au monde musical en général, même si on lui doit quelques mises en scène lyriques, à Lyon (Le Cercle de Craie/Der Kreidekreis de Zemlinsky), Aix (Le Nozze di Figaro) ou ailleurs, mais pas nouveau dans la gestion d’un théâtre puisqu’il a été directeur de la Comédie de Valence pendant une dizaine d’années.

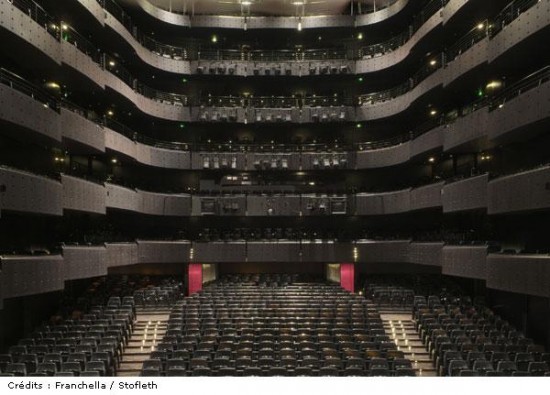

L’Opéra de Lyon, c’est une machine plus lourde, pas seulement financièrement, avec rythmes et esprit différents, et désormais une aura internationale, ce qui n’est pas le cas de la plupart des opéras en France, dans un contexte politique qui ne s’annonce pas vraiment facile.

Ces acquis à défendre ne constituent pas des charges mais plutôt des atouts.

- Artistiquement, l’Opéra de Lyon est sans conteste la maison qui en France a eu des politiques artistiques au long cours cohérentes et judicieuses, Erlo-Brossmann ayant construit les racines et Dorny (qui arrivait en 2004 après une période un peu instable) fait fleurir le bel arbre. L’Opéra de Lyon est le théâtre le plus ouvert en France, avec des saisons aux thématiques réfléchies, fortement tournées vers la modernité : une maison qui respire l’intelligence.

Le résultat, un orchestre et un chœur solides, une maîtrise de qualité, et des équipes techniques remarquables à la plasticité notable aussi bien dans les organisations que dans la disponibilité. Certes il y a eu des conflits sociaux, des hoquets, conséquence de la montée en puissance d’une politique artistique exigeante, crises de croissance en quelque sorte.

Enfin, la présence de Daniele Rustioni à la tête de l’orchestre assure la continuité d’un niveau musical de très grande qualité. - Le public de l’Opéra de Lyon est l’un des plus jeunes d’Europe, et des mieux éduqués, il est disponible, a accueilli favorablement toutes sortes d’esthétiques, pour un répertoire large et diversifié, jamais complaisant, et inventif. Les racines de cette situation doivent sans doute remonter au TNP de Planchon-Chéreau, qui a donné aux spectateurs lyonnais de bonnes habitudes, relayées ensuite à l’opéra per l’équipe Erlo-Brossmann. Il y a là des lignes, solides et claires qui se sont transmises et qui dépassent les générations. La comparaison avec les autres maisons françaises est là aussi éloquente. C’est un point essentiel dont il faut tenir compte.

La maison va bien, en dépit de la crise pandémique. Et, c’est paradoxal, mais du coup Richard Brunel doit relever un défi d’autant plus difficile et les raisons en sont évidentes, il doit à la fois maintenir l’Opéra de Lyon à son niveau d’excellence actuel, tout en donnant une inflexion différente, qui correspond à son parcours, à son analyse de la situation, au contexte.

Enfin, pendant au moins deux saisons il sera difficile de lire la direction qu’il prendra, dans la mesure où bien des productions prévues ces deux dernières années ont été annulées pour cause de pandémie et reportées. Il faudra donc considérer les nouveaux projets et voir la « patte Brunel » dans quelques éléments de la programmation de la grande salle, plus peut-être dans les nouveaux projets et les idées « à côté », les pas de côté plutôt que le grand sillon.

Cette saison 1 de l’ère Brunel présente donc ce caractère hybride où on lit quelques inflexions, tout en restant fortement (pandémie oblige) dans la ligne des années précédentes.

Voici donc les productions lyriques.

Septembre 2021 (12/09 à Lyon, Auditorium M.Ravel & 15/09 au TCE, Paris)

Jules Massenet, Manon

Patricia Petibon, Saimir Pirgu, Artur Ruciński etc…

Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon, Dir. Daniele Rustioni

Rentrée concertante et hors les murs, poursuivant la tradition de l’opéra en concert avec une ligne Massenet qui se dessine: après Werther en 2020 (en streaming), Manon dans une distribution dominée par Patricia Petibon, une des grandes du chant en France, avec Saimir Pirgù dans Des Grieux et Artur Ruciński dans Lescaut, deux solides chanteurs. Mais pour deux représentations concertantes, et indépendamment de la qualité des artistes prévus, n’y avait-il pas de chanteurs français disponibles pour les deux rôles masculins ?

Octobre 2021 (9,11 13,15,17,19,21, 23/10)

Giuseppe Verdi, Falstaff

Christopher Purves, Juan Francesco Gatell, Stéphane Degout, Carmen Giannatasio, Daniela Barcellona, Giulia Semenzato, Antoinelle Dennefeld

Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon, Dir. Daniele Rustioni

MeS : Barrie Kosky

Coprod : Komische Oper Berlin, Festival d’Aix-en-Provence,

Théâtre Bolchoi, San Carlo de Naples.

Nouvelle production.

Une ouverture de saison alla grande, 8 représentations de Falstaff pour marquer la réouverture, dans une coproduction internationale Berlin, Naples, Aix, Moscou et avec Barrie Kosky à la manœuvre. Cela devrait promettre un spectacle de référence.

Le spectacle aura été présenté à Aix en cet été 2021 (du 1er au 13 juillet), c’est donc une production préparée par Serge Dorny.

Des surprises agréables (Degout en Ford, Gatell en Fenton, Barcellona en Quickly), d’autres nettement moins (Giannatasio en Alice Ford) et une inconnue : Christopher Purves est un très bon chanteur, quel Falstaff sera-t-il ?

Enfin, un détail mais une surprenante erreur de relecture : j’ai lu sur le programme Théâtre du Bolchoï. Bolchoï est un adjectif : on a toujours dit et écrit même en français Théâtre Bolchoï…

Novembre 2021 (6,7,9,10,12, 13/11)

Théâtre du Point du Jour

(Opéra itinérant)

Diana Soh, Zylan ne chantera plus

Monodrame pour un chanteur et trois instruments.

Livret de Yann Verburgh

MeS : Richard Brunel

Zylan : Benjamin Alunni

Voilà un projet neuf de Richard Brunel, l’opéra itinérant, comme il avait fondé à Valence la Comédie Itinérante qui allait là où les grosses productions ne pouvaient aller. Le spectacle tournera donc aussi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Petites formes aisément transportables, petit effectif, mais de qualité (Benjamin Alunni est un ténor dont on commence à entendre parler), c’est une nécessité pour séduire le public. Reste à choisir les œuvres.

Le sujet de ce monodrame (opéra pour une voix) est rare à l’opéra, l’homophobie, dans un contexte d’aujourd’hui. Des atouts pour attirer des publics divers et montrer que l’opéra peut prendre toutes les formes possibles et s’adapter. Richard Brunel retrouve pour l’occasion son habit de metteur en scène, indice de son investissement dans le projet.

Excellente idée. À suivre.

Décembre 2021 (14, 16, 17, 18/12)

Abbott, Bissell, Adler, Ross, The Pajama Game

Au Théâtre de la Renaissance à Oullins

MeS : jean Lacornerie et Raphaël Cottin

Dir : Gérard Lecointe

Présenté en accord avec Music Theatre International (Europe) (mtishows.co.uk) et l’Agence Drama– Paris (dramaparis.com) Coproduction Théâtre de la Croix-Rousse – Lyon, Théâtre de La Renaissance – Oullins Lyon Métropole, Angers Nantes Opéra, Mahagonny-cie

Reprise pour quatre représentations de la Comédie musicale (retravaillée et redimensionnée) The Pajama Game, beau succès en décembre 2019, avec la même équipe.

Décembre 2021/Janvier 2022 (13,15, 19,21, 23, 28, 30/12, 2/01)

Händel, Le Messie

Sophie Bevan, Christine Rice, Allan Clayton, Christopher Purves

Orchestre, Chœurs, Maîtrise de l’Opéra de Lyon,

Chœur d’habitants de la ville et de la Métropole, Lyon

Dir. Stefano Montanari

MeS : Deborah Warner

(Reprise)

Reprise de la production de 2012, avec une distribution de très bon niveau, c’est le spectacle des fêtes, dirigé par l’un des tout meilleurs chefs baroques actuels en Europe, Stefano Montanari, un fidèle de la fosse lyonnaise d’où il a été en quelque sorte « lancé », et qui maintenant est invité dans tous les grands théâtres européens. Stefano Montanari est une chance qui on l’espère poursuivra sa collaboration avec Lyon.

Et puis, pour ces fêtes, une note originale : la participation d’un chœur d’habitants de Lyon (ville et métropole), voilà qui satisfera le goût pour la culture dite « participative » des édiles lyonnais actuels.

Spectacle présenté aussi au théâtre du Châtelet à Paris (entre le 19 et le 29 janvier 2022)

Janvier 2022 (15, 18, 19, 21, 22, 23/01)

Astor Piazzola, Maria de Buenos Aires

Livret d’Horacio Ferrer

Nouvelle production

Coproduction Les Nuits de Fourvière

En partenariat avec la Compagnie Circa (Australie)

Mise en scène et décors Yaron Lifschitz – Circa

Avec Wallis Giunta et Luis Alejandro Oroczo

Compagnie Circa, Orchestre de l’Opéra de Lyon, Ensemble

Negracha, Dir: Valentina Pellegi

Avec cet opéra-tango particulièrement célèbre d’Astor Piazzola, créé en 1968 et repris notamment après les années 1990 par des opéras du monde entier, Lyon fait un petit pas de côté. On verra en avance le spectacle avec un autre orchestre dans les prochaines Nuits de Fourvière (les 24, 25, 26 juin 2021) qui fêtent leur 75ème anniversaire, coproducteurs du spectacle. C’est donc une production préparée par Serge Dorny.

Juste une remarque : le spectacle eût peut-être convenu à la période des fêtes plus propice aux « pas de côtés », et le Messie, qui est une reprise, eût pu prendre place en janvier, cela semble plus logique, mais sans doute y-a-t-il derrière cette programmation ainsi organisée de très bonnes raisons d’agenda puisque c’est le Châtelet qui accueille ce Messie en janvier .

FESTIVAL « Secrets de famille »

Les deux opéras qui étaient prévus au printemps 2020 n’ont pu être présentés, le Festival 2020 étant victime du premier confinement. On verra donc Rigoletto de Verdi et Irrelohe de Schreker qu’on n’avait pas pu voir alors, mais en troisième titre, un petit (faux) nouveau Trauernacht (Nuit de deuil) venu du Festival d’Aix 2014, le beau spectacle de Katie Mitchell dont nous avions rendu compte dans ce Blog, dans la salle du Théâtre des Célestins. Ce dernier titre justifiant du changement thématique « Secrets de famille » au lieu de « « La Nuit sera rouge et noire ».

Mars-Avril 2022 (18, 20, 23, 26, 30/03, 1, 3, 5, 7/04)

Giuseppe Verdi, Rigoletto

Livret de Francesco Maria Piave

Dalibor Jenis, Enea Scala, Nina Minasyan etc…

Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon, Dir. Daniele Rustioni

MeS : Axel Ranisch

De la distribution 2020, seule Gilda (Nina Minasyan) a survécu, mais Roberto Frontali sans doute le meilleur Rigoletto aujourd’hui (Rigoletto prévu en 2020) est remplacé par le pâle Dalibor Jenis. Si c’est un problème d’agenda, on n’y peut rien, si c’est un choix, c’est une grosse bêtise. Quant au Duc, c’est Enea Scala, une garantie.

Mais l’intérêt sera sans doute la première mise en scène en France d’Axel Ranisch, jeune metteur en scène déjà très remarqué par ses travaux, dont une excellente production munichoise de Orlando Paladino. Un des grands réservoirs à idées de la scène d’aujourd’hui.

Mars-Avril 2022 (19, 22, 25, 27, 29/03, 2/04)

Franz Schreker, Irrelohe

Tobias Hächler, Piotr Micinski, Ambur Braid etc…

Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon, Dir. Bernard Kontarski

MeS : David Bösch

Voici ce que nous écrivions dans la présentation de la saison 2019/2020, quand nous étions loin d’imaginer la catastrophe qui allait s’abattre :

« Voilà la grande inconnue du Festival, un opéra de Schreker, c’est déjà rare, même si on le connaît mieux désormais et notamment Die Gezeichneten (Les Stigmatisés) déjà vu à Lyon en 2015. Irrelohe, créé à Cologne en 1924 par Otto Klemperer est une partition complexe qui n’a pu se maintenir au répertoire, même s’il en existe deux enregistrements et puis Schreker, devenu un « dégénéré » sous le nazisme a été victime de l’histoire et ses œuvres ont peu survécu à la guerre. Irrelohe néanmoins a été récemment repris à Bonn (2010) et Kaiserslautern (2015). La production lyonnaise est une création française. L’œuvre dont le titre signifie « Les flammes folles » est une histoire qui ressemble au Trouvère de Verdi et qui finit aussi dans les flammes.

C’est David Bösch, désormais l’une des références de la mise en scène d’aujourd’hui en Allemagne, (on lui doit Simon Boccanegra à Lyon et aussi Les stigmatisés ), qui assurera aussi celle d’Irrelohe, créant ainsi un fil d’une œuvre de Schreker à l’autre, et la direction sera assurée par Bernhard Kontarsky, connu à Lyon depuis longtemps, un des très grands spécialiste des œuvres du XXe siècle. Dans la distribution, les lyonnais retrouveront Piotr Micinsky, qui a triomphé dans Masetto du dernier Don Giovanni et surtout dans l’Enchanteresse où il jouait le rôle de Mamyrov, le méchant.

Serge Dorny renouvelle autour de Schreker l’opération qui a conduit L’Enchanteresse au succès. Mais David Bösch est un metteur en scène un peu plus sage que Zholdak… »

Il nous reste donc à redécouvrir ce Schreker , chef d’œuvre inconnu.

Mars-Avril 2022 (19, 20, 22, 23, 25, 26, 27/03)

Jean-Sébastien Bach, Trauernacht (Nuit funèbre)

Extraits des cantates de Johann Sebastian Bach

(BWV 60, 46, 82, 90, 127, 146, 159, 169, 668)

Reprise de la production du Festival d’Aix‑en‑Provence de 2014

Coproduction Festival d’Aix-en-Provence, Dutch National

Opera Amsterdam, Opéra national de Bordeaux,

Fondation Gulbenkian. Avec le soutien de ENOA

(ENOA bénéficie du Programme Culture de l’Union Européenne)Coproduction MC2 de Grenoble

Coréalisation Les Célestins, Théâtre de Lyon

Ensemble de jeunes artistes choisis par Raphaël Pichon

Orchestre de l’Opéra de Lyon

MeS : Katie Mitchell

Beau spectacle, très simple, construit autour de Jean Sébastien Bach, qui traite des étapes du deuil, et notamment du deuil familial. On le reverra avec plaisir.

Spectacle présenté aussi à la MC2 de Grenoble (3 et 4 mars 2022) et à La Comédie de Clermont Ferrand (29 mars 2022).

Avril 2022 (9, 10, 13, 19,20/04)

Engelbert Humperdinck/Sergio Menozzi, Gretel, Hänsel

Conte musical en trois tableaux

Opéra d’après Hänsel und Gretel d’Engelbert Humperdinck

Adaptation francaise d’Henri-Alexis Baatsch

et Sergio Menozzi,

Création à Lyon le 14 déccembre 1995

Nouvelle production

Coproduction Théâtre de La Renaissance – Oullins

Lyon Métropole.

Au théâtre de la Renaissance à Oullins

Là encore c’est une reprogrammation de ce qui était programmé en avril 2020, dont nous écrivions : « L’œuvre de Engelbert Humperdinck, adaptée par Sergio Menazzi est présentée hors les murs (après le mois de Festival, l’opéra se repose un peu et abrite les répétitions de la création mondiale du mois de mai) .C’est une production où la Maîtrise de l’Opéra de Lyon joue un rôle déterminant et l’orchestre sera donc dirigé par sa responsable artistique Karine Locatelli, avec des solistes du Studio de l’Opéra. La production est confiée à Samuel Achache, Molière 2013 du spectacle musical, membre du collectif artistique de la Comédie de Valence, un metteur en scène qui aime particulièrement le théâtre musical. »

Mai 2022 (2,4,6,8,10,12/05)

Thierry Escaich, Shirine

Livret de Atiq Rahimi.

Hélène Guimette, Julien Behr, Jean Sébastien Bou etc…

Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon, Dir. Martyn Brabbins

MeS: Richard Brunel

Reprogrammation de la création de Thierry Escaich, prévue en mai 2020. Nous écrivions (les protagonistes n’ont pas changé) :

« » C’est la deuxième création mondiale à Lyon de Thierry Escaich après Claude (livret de Robert Badinter) en 2013. C’est le poète perse Nizami Ganjavi qui a inspiré le librettiste Atiq Rahimi (Prix Goncourt 2008). Shirine raconte une histoire d’amour impossible entre le Roi de Perse Khosrow et Shirine, une princesse chrétienne d’Arménie. On perçoit immédiatement les échos que pareille histoire peut avoir aujourd’hui.

La direction en est confiée à Martyn Brabbins, grand spécialiste du XXe siècle qu’on a déjà vu dans la fosse de l’Opéra de Lyon (L’Enfant et les sortilèges de Ravel, Der Zwerg de Zemlinsky, Cœur de chien de Raskatov), et la mise en scène sera assurée par Richard Brunel (qui a fait aussi à Lyon en 2012 L’Empereur d’Atlantis ou le Refus de la Mort de Victor Ullmann et en 2018 Le Cercle de Craie de Zemlinsky) . Dans la distribution, des chanteurs francophones très valeureux, Julien Behr, Hélène Guilmette, Jean-Sébastien Bou (qui chantait Claude dans l’opéra précédent d’Escaich) et Laurent Alvaro.

Juin 2022 (4,5,7,8,10,11,13/06)

Edvard Grieg, Peer Gynt

Drame poétique en musique

D’après la pièce d’Henrik Ibsen

Nouvelle production.

Jérémy Lopez (Acteur, sociétaire de la Comédie Française), Martine Schambacher, Jean-Philippe Salerio etc…

Orchestre, Chœurs et Maîtrise de l’Opéra de Lyon, Dir. Elena Schwarz

MeS : Angélique Clairand

La dernière production de la saison porte aussi la « patte » Brunel : Angélique Clairand dirige avec Eric Massé le théâtre du Point du Jour à Lyon et ils furent très soutenus par la Comédie de Valence de Richard Brunel, et membres actifs du collectif artistique. C’est une production fortement marquée par le paysage théâtral lyonnais (et brunélien).

La jeune cheffe Elena Schwarz est d’origine australienne et suisse, elle a été formée à la Haute École de musique de Genève. Elle se fait vite remarquer notamment pour des créations contemporaines. C’est donc une équipe féminine qui va clore la saison, dans un spectacle hybride théâtre et musique autour d’Ibsen, qu’Angélique Clairand avait déjà mis en scène en 2009 avec Didier Sandre.

Comme on le constate, on devine une ligne « territoriale » qui sera sans doute une direction du travail de Richard Brunel, originaire lui-même de la région, et qui tient à asseoir son action sur le territoire en faisant appel à ses talents, mais aussi en essayant de présenter des spectacles dans la région, même à dose réduite pour l’instant.

Enfin, notons une curiosité parmi les trois concerts prévus et non encore complètement distribués:

– un concert “Shakespeare” avec au programme Tchaïkovski/Mendelssohn (on devine aisément quelles œuvres se profilent), le 24 octobre

– un concert de musique française (Messiaen, Chausson, Satie, Debussy) intitulé “De l’amour, de la mer”, le 28 novembre 2021.

– Et un concert “Tristan”, de deux heures avec entracte, qu’on suppose être un “digest” des grands moments avec … Michael Spyres (Tristan) Ausrine Stundyte (Isolde), Tanja Ariane Baumgartner (Brangäne), Stephan Cerny (qui chantait Titurel dans le dernier Parsifal de Vienne) le 13 février 2022.

Le tout dirigé par Daniele Rustioni, avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon.

D’abord on aimerait que la programme indique les œuvres avec plus de précision (même si on les devine).

Pour ce concert Tristan qui agite déjà les amateurs, on suppose que c’est un “galop d’essai” pour les deux protagonistes dans une salle pas trop vaste avec pour l’essentiel l’acte II et la Liebestod (pourrait-il en être autrement?). On aurait pu, vu les circonstances, profiter pour offrir un Tristan dans une version avec orchestre sur instruments d’époque du type orchestre révolutionnaire et romantique, qui aurait été une expérience originale. Qu’importe, on se battra pour avoir des places de toute manière.

Vu les conditions qui ont procédé à la construction de la saison avec ses nombreuses reprogrammations de 2020, mais aussi un certain nombre de reprises, on sent en arrière-plan la prudence devant un futur dont la Pandémie à appris à se méfier, entre l’espoir que les vaccins éloignent le virus, et la crainte que des variants ne nous contraignent à nouveau, mieux vaut dans ce cas bâtir avec prudence : peu de frais de nouvelles productions lourdes cette saison (vu qu’elles ont toutes ou presque été préparées la saison dernière), peu de risques. On rentre à pas mesurés dans la normalité escomptée.

Bienvenue à Richard Brunel, en espérant qu’il réussira assez vite à profiler des saisons qui correspondent à ses réflexions et ses rêves, et que le contexte politique local soit pour lui un soutien.