Angela Winkler, ©Arno Declair

Il y a quelques semaines je lisais une déclaration de Daniel Barenboim disant que la culture allemande était grandiose et je pensais à la réunification des deux Allemagne, où s’il y avait une similitude, c’était bien sur la question du théâtre. Le territoire de l’Est, comme le territoire de l’Ouest étaient (et sont encore, même si beaucoup ont fermé à l’Est et quelques uns à l’ouest) parsemés de théâtres. Ils se comptent par dizaines, tous avec leurs saisons et presque tous avec leurs troupes. Bien sûr on lit régulièrement dans la presse des articles sur le coût de cette immense machine que chaque ville entretient et qui mange l’essentiel du budget culturel. Mais voilà, chaque allemand a accès au théâtre, près de chez lui, et chaque théâtre est un foyer : il y brûle une braise phénoménale, la braise des planches.

25 ans de réunification et de dépenses somptuaires et indispensables n’ont pas éteint cette braise-là. Dans d’autres pays, on aurait fermé la moitié des scènes pour financer les autoroutes : il n’y a qu’à regarder les budgets culturels de nos villes en France et les menaces qui pèsent sur certaines institutions. En Allemagne, le théâtre a tenu, la culture a tenu, sans Ministère de la Culture (il y en a un, mais assez peu représentatif) mais avec des centaines de petits ministères de la Culture dans les Länder et dans les villes.

Sans beaucoup d’argent et surtout sans politique, notre Ministère de la Culture pense à la divinité tutélaire Jack Lang en ne réussissant pas à changer de modèle, mais en appauvrissant soigneusement d’année en année le modèle Lang, jusqu’à en faire l’icône que chaque ministre se trimballe, sans bien savoir comment à un moment privilégié elle a pu être miraculeuse et en ne sachant pas par quoi la remplacer.

La secousse nationale, économique, politique et culturelle qu’a constitué en Allemagne la réunification n’a pas touché aux racines du système culturel allemand, qui est lié aux territoires et aux villes, et n’a pas touché (ou si peu) à ce qui en constitue sa racine la plus profonde, avec la musique et la philosophie, le théâtre. Apprendre l’Allemagne sans apprendre son théâtre, passer le Rhin sans aller au théâtre, apprendre l’allemand sans lire de textes de théâtre, penser aux gloires allemandes sans penser à ses metteurs en scène ou à ses théoriciens de la scène, c’est passer à côté d’une part de l’identité allemande. Alors oui, le système a ses ratés, alors oui, il y a des grands théâtres qui ont peine à remplir chaque soir la salle, alors oui, il y a en Allemagne comme ailleurs quelquefois un problème de public, mais l’exigence est restée : il y a une joie profonde et une nécessité du théâtre en Allemagne, totale, irréductible.

Et la Schaubühne est un de ces lieux joyeux.

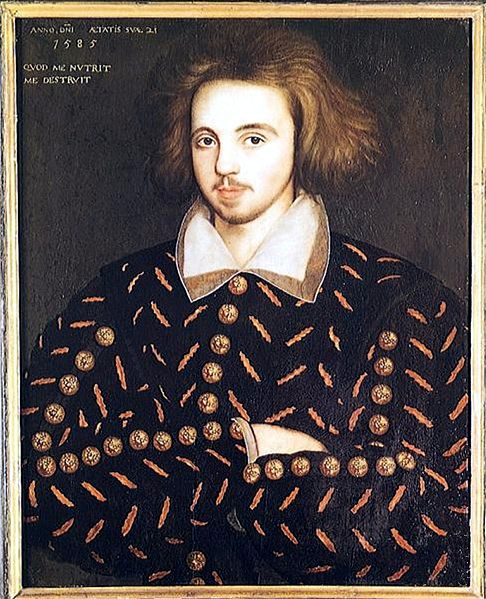

Deux soirs berlinois, et deux soirs de secousse, dans deux salles de la Schaubühne, où l’on jouait en parallèle Sophocle et Shakespeare, Castellucci et Ostermeier, Angela Winkler et Lars Eidinger.

Comment ne pas être joyeux ?

Romeo Castellucci est aujourd’hui une très grande star du théâtre international, il est parti de sa Societas Raffaello Sanzio, sise à Cesena, en Romagne, entre Bologne et Rimini. Je l’ai découvert lorsque j’ai vu son étrange et fascinant Giulio Cesare, d’après Shakespeare, dans un des théâtres de Milan au tout début des années 2000.

C’est le deuxième spectacle réalisé à la Schaubühne, le deuxième aussi lié à Hölderlin, puisque le premier était en 2013 Hyperion, Briefe eines Terroristen (Hyperion, Lettres d’un terroriste). La traduction de Sophocle pour cet Œdipe Roi est celle d’Hölderlin, à cause d’une langue qui ne peut nous parler directement, une langue aussi éloignée nous que ne l’est l’univers tragique. C’est la coupure du monde que Castellucci cherche à imposer, la vision d’un univers complètement autre, d’un univers qui par sa singularité, nous échappe, par sa logique nous éloigne, et qui pourtant pose la question fondamentale du destin humain.

C’est ainsi que la première demi-heure du spectacle est totalement silencieuse, se déroule dans une lumière brumeuse dont on distingue à peine les formes quelquefois, dans un silence d’où émergent des silhouettes et des ombres, des bruits de décors qui glissent, de pas rapides, de respirations haletantes ou de toux, rituel du repas, travaux dans le potager, assistance dans la maladie : on entrevoit des scènes, on entrevoit des formes, on entrevoit des carmélites (qui formeront le chœur), et on rentre dans le rituel du carmel comme on entre dans le rituel tragique.

On ressent physiquement l’encadrement par la règle, l’encadrement par l’espace, quelquefois réduit, forçant à des contorsions faisant ressembler les carmélites à des haut reliefs de temples ou d’églises, coincées dans une sorte de soupirail.

La scène fondatrice est le moment où après la mort d’une sœur, la supérieure (Angela Winkler) entre dans sa cellule et découvre sous le matelas un exemplaire de l’Œdipe Roi de Sophocle et le serre dans ses bras. On entre évidemment dans une problématique voisine de celle du Nom de la Rose, à savoir la question du théâtre et du religieux, dont Castellucci propose d’unir les destins, ou les manifestations, en faisant d’Œdipe Roi une cérémonie religieuse, un jeu du Carmel : en quelque sorte, il utilise la clôture religieuse pour faire émerger le tragique du monde, vu comme cérémonie théâtrale très esthétisante, vu comme espace tragique, vue comme expiation volontaire, mais aussi à travers une sorte de douceur extraordinaire, portée par la grande Angela Winkler. La vision de Thèbes qui apparaît est cette grande salle de Carmel, vaste et blanche, vaste espace où se joue la tragédie des tragédies avec un Œdipe statufié auprès duquel Créon est prosterné, comme dans des compositions picturales d’église . On pense à l’utilisation de la tragédie racinienne par les demoiselles de Saint Cyr. Le monde tragique par sa clôture évoque ces situations d’où l’on ne sort jamais mais où la clôture même crée la liberté du héros.

Car théâtre et religion ne sont jamais bien éloignés, et le théâtre, on le sait, est dans l’antiquité une manifestation religieuse collective, un des éléments constitutifs de la religion poliade.

Castellucci va jouer sur ces données de base en interrogeant la tragédie par excellence, Œdipe Roi de Sophocle.

Le personnage d’Œdipe est LE héros tragique, et Œdipe est LA tragédie.

Le langage tragique n’est jamais un langage ordinaire, ni chez les grecs, ni chez les classiques français, et ni chez Hölderlin dont Castellucci choisit volontairement la traduction de Sophocle pour son éloignement d’un langage qui serait quotidien. La vie en clôture n’est pas non plus une vie ordinaire, et l’exposé du quotidien initial, réglé, activités de la vie, rituels de la vie et de la mort, montre comment le quotidien devient ritualisé et extraordinaire dans son ordinaire même.

© Arno Declair

Par cette mise en parallèle, Castellucci va mêler tragédie grecque et icônes chrétiennes, rituel du carmel et rituel tragique, faisant des carmélites le chœur antique, faisant de Tirésias (extraordinaire Bernardo Arias Porras, halluciné et fascinant) un alias de Saint Jean Baptiste portant son agneau, et faisant de Jocaste (Iris Becher, remarquable de dignité, à la diction impressionnante) un alias de la vierge, mère et femme.

À part Bernardo Arias Porras, toute la troupe est féminine, parce que Castellucci veut éclairer la part féminine des tragiques grecs : on sait qu’en Grèce, la tragédie était jouée par des hommes (tout comme dans les drames shakespearien d’ailleurs). Castellucci renverse la tradition antique et confie la pièce aux femmes : Œdipe est joué par Ursina Landi, dont la voix m’a un peu dérangé, et qui ne m’a pas trop convaincu, même si le de questionnement obsessionnel et les réponses des uns et des autres, qui prennent une pose et qui deviennent comme autant de statues parlantes conduisant peu à peu à la vérité, devient une mise en abîme fascinante, dans la mesure où dans la tragédie, la parole est mortelle. Quand Œdipe devient nonne, elle revêt l’habit de la pénitence, qui accompagne l’expiation du crime originel : une vision très chrétienne de la tragédie œdipienne, et d’une très grande évidence.

Impressionnante aussi la vision vidéo d’un Œdipe (Castellucci lui-même, martyr du metteur en scène qui cherche à s’aveugler) s’imbibant les yeux d’un liquide lacrimogène, et soigné par un ambulancier dans une scène à la fois évocatrice de la violence du présent et de l’antique mutilation et se nettoie pour retourner à la pureté.

Christianisme et antiquité ne sont que des efforts tragiques pour retourner à un Eden perdu. Comme l’écrit Baudelaire à propos du lyrisme : « tout poète lyrique opère fatalement un retour vers l’Eden perdu ».

Comme à son habitude, Castellucci procède par images, souvent violentes, hyperréalistes, ou complètement poétiques et évocatrices (les sœurs recroquevillées dans un soupirail par exemple) et laisse le spectateur voguer ensuite pour une interprétation libre de sa proposition.

L’Œdipe Roi de Sophocle devient ainsi une question collective, interrogeant les racines de notre espace culturel, antiques et chrétiennes, une sorte d’image de culpabilité première, d’une culpabilité qui vous tombe dessus brutalement et sans qu’on l’ait ni cherchée ni voulue. N’a-t-on d’ailleurs pas dit que le Christianisme était un « platonisme pour le peuple » ?

Pour soutenir ce travail, pour lequel Romeo Castellucci s’attaque pour la première fois à l’intégralité d’un texte théâtral, sans le transformer, mais en l’éclairant d’une vision surprenante et profondément juste, des acteurs d’une très grande tension et d’une grande tenue : on a parlé de Bernardo Arias Porras, Tirésias mâle, c’est à dire l’autre, celui qui est d’ailleurs, d’un extérieur mystérieux, porteur d’une parole prophétique (et de fait, il est figuré en Saint Jean-Baptiste, le prophète) j’ai beaucoup aimé le Créon très juste de Jule Böwe, et surtout l’extraordinaire mère supérieure d’Angela Winkler, grande prêtresse de la scène germanique, à la voix douce, rassurante mais ferme, la seule humaine, dans ce monde de tableaux vivants, de cette cérémonie tragique à la fois lointaine et proche, dont on sort violemment secoué.

Romeo Castellucci est à l’honneur, cet automne à Paris, puisque, hors sa mise en scène de Moses und Aron de Schönberg (à partir du 20 octobre) à l’Opéra-Bastille, le Festival d’automne dresse son portrait, avec L’Orestie (une comédie organique), assez proche par son ambiance du Giulio Cesare que j’avais vu à Milan en décembre à l’Odéon, le premier spectacle qui attira l’attention alors qu’il était encore à Prato, Le Metope del Partenone à la Grande Halle de la Villette du 23 au 29 novembre, une vision cruelle et contemporaine de la frise du Parthénon, et cet Ödipus der Tyrann qui sera au Théâtre de la ville du 20 au 24 novembre. Courez-y, évidemment. [wpsr_facebook]

©Arno Declair