Je l’ai écrit précédemment, Lohengrin est l’opéra de Wagner le plus populaire en Italie, peut-être parce que c’est le premier à y avoir été représenté, et en tous cas le plus lié à l’histoire de la Scala. Ne faisons pas non plus l’erreur de croire que cet orchestre, à part Verdi, Rossini et Puccini, ne peut rien jouer. Il y a une vrai tradition wagnérienne, et de vrais grands chefs wagnériens en Italie, aujourd’hui par exemple Daniele Gatti et Claudio Abbado qui à chaque fois qu’il a abordé Wagner (Lohengrin, Tristan und Isolde, Parsifal) a laissé des traces profondes. Mais se souvient-on du Parsifal légendaire de Toscanini à Bayreuth, le plus long de tous les Parsifal de Bayreuth, dont on a perdu toute trace sonore? Et Victor De Sabata, qui n’a pas fait seulement une Tosca resté la référence avec Callas, mais a dirigé aussi à Bayreuth Tristan und Isolde, et Antonino Votto, plus connu pour sa Gioconda, qui a dirigé Lohengrin à la Scala.

Inversement, de très grands chefs wagnériens ont dirigé Wagner à la Scala, à commencer par Willhelm Furtwängler, en 1951, pour un Ring resté tellement dans les mémoires (il y a un enregistrement) que les vieux milanais l’évoquent encore avec émotion, et il est aussi venu diriger Meistersinger. Plus récemment, Wolfgang Sawallisch (qui a dirigé pratiquement tout Wagner à Milan), Carlos Kleiber (Tristan und Isolde), mais aussi en remontant le temps Hermann Scherchen (Rienzi), Lorin Maazel (Tristan) André Cluytens (Der Ring des Nibelungen), Karl Böhm (Meistersinger), Herbert von Karajan (Tristan, Die Walküre, Lohengrin), Hans Knappertsbusch (Der Fliegende Holländer, Tristan) …Quel théâtre peut aligner dans Wagner au long de son histoire tant de chefs de référence?

Au-delà des polémiques de magazines (le président de la République n’aurait pas assisté au Lohengrin inaugural pour manifester sa mauvaise humeur devant le choix de Wagner pour l’ouverture de saison qui est aussi celle du bicentenaire de Verdi), on avait eu aussi des polémiques lorsque Riccardo Muti avait ouvert par Parsifal, un supplice pour les VIP de la “Prima”.

Devant le spectacle auquel nous avons assisté, verba volent. Ce spectacle comptera sans doute parmi les pierres miliaires de la production scaligère: une production intelligente et riche, une compagnie pour l’essentiel extraordinaire, un chef inspiré: le résultat, un triomphe, des hurlements prolongés, et même les abonnés du Turno C restant en salle pour applaudir: autant dire un exploit. Et pour couronner le tout, la présence de Anja Harteros dans Elsa, de retour d’un long refroidissement qui a motivé son remplacement pendant 4 représentations.

Claus Guth a concentré son regard sur les deux femmes, Elsa et Ortrud, pour marquer leurs destins et leurs choix opposés, d’où le noir de l’une et le blanc de l’autre pour les costumes, d’où des robes identiques au second acte (comme chez Neuenfels à Bayreuth) l’une noire, l’autre blanche, d’où quelquefois le pantalon d’Ortrud face à l’éternelle robe blanche d’Elsa. Ortrud la conquérante et la dominatrice qui choisit le pouvoir terrestre face à Elsa la rêveuse, la victime, réfugiée dans le fantasme. D’où un décor contrasté, une structure fixe: des coursives de bois et métal, comme la cour intérieure d’un immeuble cossu, et sur l’espace central une part réaliste (tapis, table, fauteuils) où sont Telramund et le Roi et une part fantasmée (végétation, roseaux, un tronc d’arbre, un piano comme une sorte d’irruption du monde du conte) dans le monde d’Elsa, qui sera aussi celui de Lohengrin.

Dans cet univers très marqué, plus de cygne, mais des signes de cygne, des traces, quelques plumes. Des épées juste quand c’est nécessaire (le combat) et un Lohengrin comme surgi des rêves d’Elsa, qui ressemble étrangement au frère disparu dont Elsa ne se console pas. Une Elsa faible, qui ne cesse de s’écrouler, de s’évanouir, même au moment du mariage, soutenue par Lohengrin et par la Roi, comme si tout cela lui faisait peur, comme si elle refusait l’avenir qui s’ouvre, comme si elle restait en-deçà des exigences que Lohengrin fait porter sur elle.

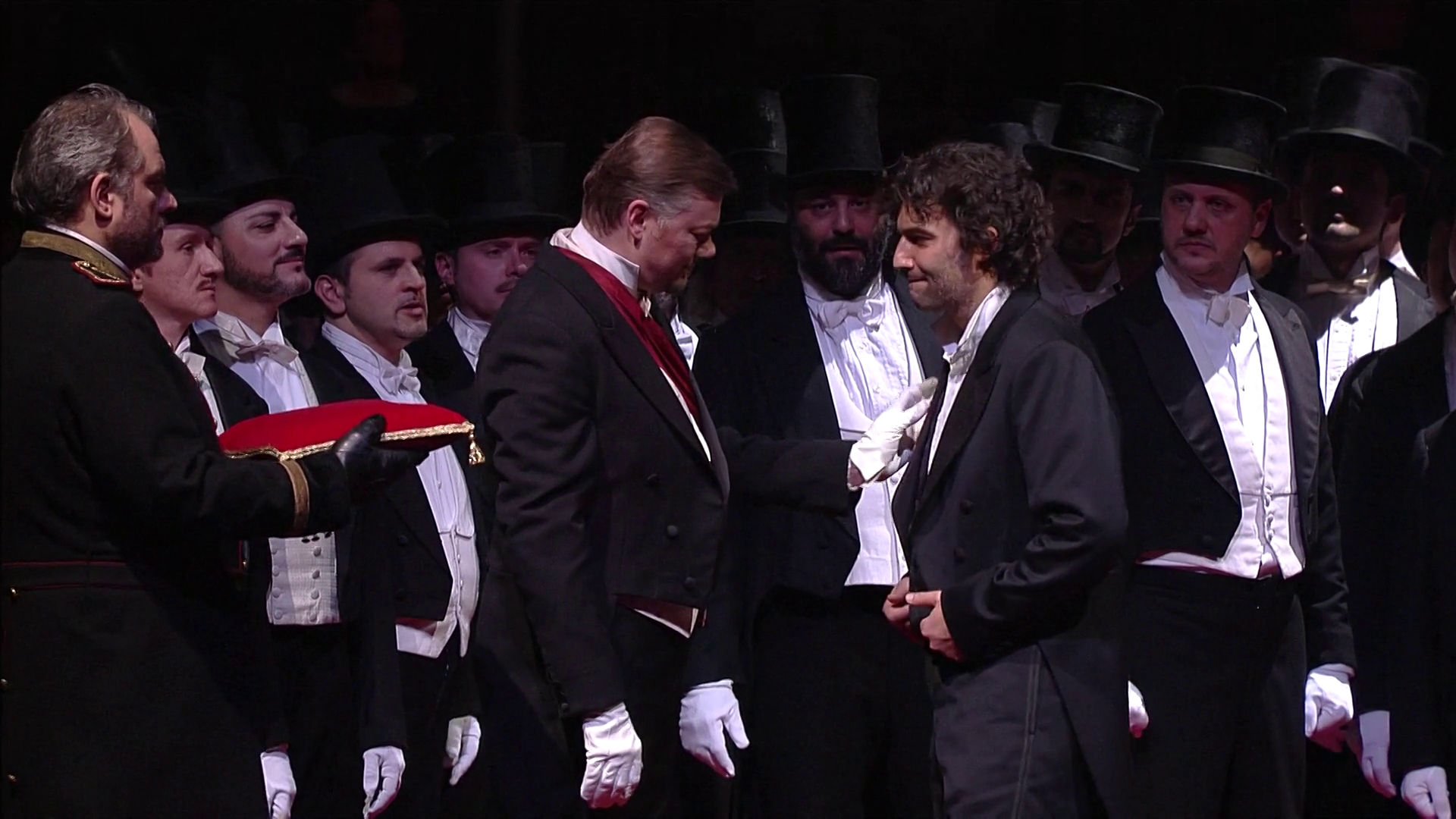

Un Lohengrin tout aussi perdu qu’Elsa, son arrivée est comme fortuite, au milieu de la foule, qui apparaît au départ en position foetale, né au monde perclus de secousses, peureux, une sorte de “paumé”, pieds nus, un homme parmi les hommes forcé à accomplir le destin (le combat), mais qui est mal taillé pour le rôle du héros. En bref, deux héros qui ne sont pas bien là où ils sont.

Face à eux, le couple Telramund, mené par Ortrud, sorte d’image bourgeoise:

Ortrud corrigeant l’enfant Elsa qui s’exerce au piano, comme la vilaine gouvernante, ou la belle-mère, une sorte de Madame Fichini des Malheurs de Sophie. Telramund ne porte pas d’uniforme, comme le Roi ou Gottfried: il est habillé en “civil”.

Peu à peu se construit le récit, un peu terne au premier acte, où Elsa est souvent perchée dans son arbre, à part, comme extérieure à l’action, qui devient plus intense évidemment au deuxième, où la musique et le chant se tendent, et bouleversante au troisième acte: tandis qu’Ortrud les observe du haut d’une coursive, Elsa et Lohengrin évoluent dans une sorte de locus amoenus, dans les roseaux et dans l’eau: on pense à Horace, on pense aussi à Pelléas et Mélisande, on pense au grands amants dans cet univers végétal et fantasmatique, qui va devenir univers de cauchemar quand Elsa est prise par son délire questionneur, avec une violence inaccoutumée, notamment quand elle s’installe comme dominatrice face à un Lohengrin recroquevillé et suppliant, ou quand surgit Telramund. L’eau qui scandait l’amour et les jeux amoureux devient lieu de combat.

La fin est aussi bouleversante: c’est la fin du rêve, Ortrud se suicide sur le corps de son mari, Lohengrin “meurt” à l’apparition de Gottfried, comme si Elsa faisait disparaître le fantasme, elle-même disparaît et s’efface devant Gottfried alors que le chœur, qui a toujours été spectateur très passif de l’action, sur les coursives ou autour des protagonistes, regarde le désastre, interdit: comme les parole du Roi sonnent faux, paroles du politique ignorant des enjeux réels: dans cette mise en scène où tout est concentré sur les deux couples, les autres (le Roi et le héraut) apparaissent comme des comparses presque inutiles) et le choeur commente, tout en restant absent. A la différence de Neuenfels qui faisait du chœur un élément actif et central à Bayreuth, Guth l’écarte de l’enjeu réel. Il n’y pas de lecture “sociale”, comme chez Neuenfels, mais une lecture psychologique, concentrée sur les individus.

J’ai trouvé le premier acte néanmoinsun peu répétitif et ennuyeux, et je n’étais pas convaincu, même vocalement et malgré un René Pape impérial. Dès le deuxième acte, dès que le piège commence à se refermer, tout change et le spectateur est complètement pris dans l’action, pour aboutir au troisième acte à un émerveillement.

Évidemment au service de ce projet (que j’estime tout de même moins convaincant que celui de Neuenfels à Bayreuth, mais tout aussi pessimiste) une compagnie qui aura marqué cette production, même si c’est à des degrés divers.

Tómas Tómasson ne démérite pas dans Telramund, mais il est à l’évidence en retrait: de belles qualités de diction, d’expression, de jeu. Mais il faut dans Telramund une présence vocale qu’il n’a pas, et on ne l’entend pas notamment dans les graves. Certes, dans le contexte de la mise en scène, un Telramund vocalement plus effacé peut se justifier, surtout face à une Ortrud vocalement et scéniquement brûleuse de planches (Evelyn Herlitzius), mais il reste qu’on préfère des Telramund vocalement plus présents. En face, Ortrud le dévore littéralement, avec sa présence, sa voix énorme pas toujours contrôlée, aux sons quelquefois rauques qui peuvent indisposer mais qui dans le contexte sont incroyablement vrais: l’invocation aux dieux païens est totalement inoubliable! Très grande Ortrud, dans la lignée de celles qui en ont fait des incarnations légendaires.

Entre les deux couples, le Roi de René Pape est à la fois tellement présent vocalement et tellement spectateur et même effacé, ou effaré par les enjeux des deux couples. Il reste extérieur, mais son premier acte restera gravé dans les mémoires car aussi bien dans la diction, dans la projection, dans la présence vocale, il est irremplaçable. Dans le contexte de la mise en scène, le héraut est très effacé, relégué dans les coursives et la voix de Zeljko Lucic ne convainc pas: mauvaise diction, pas de grande élégance, voix un peu opaque, il n’est visiblement pas dans son répertoire.

Anja Harteros faisait sa première apparition, personnage grêle à l’opposé d’Annette Dasch, moins petite fille et plus jeune femme psychotique, avec son physique déjà tragique et ses longs cheveux noirs qui rappellent Callas dans la Traviata de Visconti. La voix est au début hésitante, elle ne s’impose pas. Mais dès le deuxième acte, on ne sait plus quoi admirer de la tenue de souffle, du volume, de la technique, des aigus, de la présence vocale si différente de Herlitzius et si complémentaire: son duo du troisième acte est littéralement bouleversant. Et évidemment, au rideau final, le triomphe, total, sans contestation possible, qui fait crouler toute la salle. Elle est pour moi aujourd’hui la plus grande, sans conteste.

Enfin Jonas Kaufmann. On peut discuter à l’infini des mérites comparés de Klaus-Florian Vogt et de Jonas Kaufmann. Vogt a une voix sans doute d’une très jolie qualité, sans doute plus adaptée au rôle, voix étrangement nasale qui lui donne vocalement une personnalité autre, de héros qui vient d’ailleurs, une voix qui tranche, qu’on peut aimer ou qu’on peut détester. Kaufmann a une voix plutôt sombre, qui correspond à cette tristesse intrinsèque que Wagner voulait pour son personnage. Mais surtout Jonas Kaufmann a une technique qui laisse totalement assommé. Un contrôle vocal qui rend son “In fernem Land” entièrement pianissimo non seulement inoubliable, mais carrément unique. La voix quand c’est nécessaire est très présente, mais c’est dans les parties “piano” qu’il est incomparable, et qu’il diffuse une émotion qui va jusqu’au frisson. Et là aussi dans le contexte d’une mise en scène où le héros est tout sauf triomphant, ce parti pris d’une cohérence rare, renforce évidemment l’effet produit. Je vous économise les superlatifs, mais prenez les tous et vous serez dans le vrai.

Le chœur de la Scala, très bien préparé par Bruno Casoni, était particulièrement en forme ce soir, mais l’orchestre était lui carrément époustouflant. Daniel Barenboim l’emporte dans une sarabande extraordinaire où les contrastes sont très accentués, très vigoureux voire triomphants (prélude du troisième acte), mais réussit aussi à retenir le son (prélude de l’opéra, et notamment merveilleux prélude du deuxième acte: on se croirait dans le deuxième acte du Crépuscule des Dieux, avec ses couleurs obscures et sa lenteur. Une grande merveille. Barenboim est à l’opposé du lyrisme et de la dynamique d’Abbado, mais il est d’une telle présence, d’une telle puissance dramatique, d’une telle clarté qu’il fait de ce Lohengrin à lui seul, un morceau d’anthologie, au sens propre: de tous les Lohengrin vus ces dernières années, y compris celui qu’ il a dirigé à Berlin il y a quelques années (Mise en scène Stephan Herheim) celui-ci est à mettre en archive, en exemple de ce qu’est Wagner en 2012 et de l’enthousiasme qu’il peut déchaîner dans un théâtre. Et puis, à chaque fois que dans ce lieu surgit l’anthologie, surgit en même temps une intense émotion qui crée cette magie unique du théâtre milanais. Hier soir, vers minuit, on était tous frappés, et on nageait tous dans le bonheur. C’est cela aussi quelquefois la Scala.

[wpsr_facebook]

Bonjour,

Merci pour votre blog intelligent, sensible, et très bien renseigné.

Je n’ai pas eu la chance d’être à la Scala, j’ai seulement vu et revu la retransmission du 7, mais il me semble que le Lohengrin de Guth n’est pas seulement un homme obligé de tenir un rôle défini par d’autres, dans lequel il est enfermé.

Il est plus que mal à l’aise, ou simplement humain, et il ne me semble pas être juste une projection de l’esprit d’Elsa: il penche du côté de l’autisme. Le Graal dont il vient et auquel il retourne est une espèce d’état catatonique, ou de prostration, ce qui est très cohérent avec la contemplation du Graal, d’ailleurs. Guth prend Parsifal au pied de la lettre, et Lohengrin avec lui: un espèce de simple d’esprit dont la pureté, toute intérieure, est infiniment problématique dans le monde des vivants.

Le fait qu’il se réveille est en soi le miracle qui fascine le peuple, qui d’emblée le convainc que quelque chose d’exceptionnel se déroule devant ses yeux.

Ensuite, je ne crois pas qu’Annette Dasch campe un délire questionnant ou une dominatrice dans la scène de la chambre. Cette scène qui me semble limpide dans cette mise en scène commence avec deux vierges embarrassés, fait place à la sensualité avec les jeux dans l’eau, et tourne au vinaigre quand Lohengrin invoque sa supériorité morale et la dette qu’Elsa a à on encontre. Ca marche rarement, ce genre d’argument, en amour. Et ça met donc Elsa très en colère, d’être traitée comme ça par son chevalier, sans doute d’autant plus que c’est ce genre de manipulation (le devoir, la culpabilité, etc.) qu’on a observé dans son éducation bourgeoise avec les Telramund.

Cette logique du bon droit contre celle de la sensualité ou de l’amour culmine dans un viol (ou une tentative de) qui n’est même pas contradictoire avec la pureté, la cohérence, la logique de Lohengrin. Elsa, en demandant son nom à Lohengrin, ne fait que se défendre avec la seule arme à sa disposition: elle le chasse, c’est lui qui la perd, et non pas l’inverse comme il est de tradition (et pas forcément de bon sens). Quand, dans cette ivresse lubrique, surgit Telramund, la réponse de Lohengrin est celle d’un homme comme les autres. Le sang qu’il a sur les main, de son meurtre et de son viol, signent la fin de son passage sur terre, la fin du moment d’espoir pour Elsa, les désillusions de la pureté.

Là où Neuenfels nous donnait du Racine, des caractères qui suivent leur trajectoire nécessaire vers une conflagration inéluctable, Guth nous propose du Visconti, une plongée dans les tréfonds de l’âme et les tourments des passions sur fonds d’unification italienne ou de quelque chose qui y ressemble.