Étrange politique que celle de l’Opéra de Paris: bien sûr il fallait faire rentrer au répertoire La Fanciulla del West et on ne peut que louer Nicolas Joel de l’avoir fait, mais alors il fallait le faire alla grande et non à la sauvette. En louant (achetant ?) la production à Amsterdam (2009), l’Opéra dit clairement qu’il n’a pas l’intention de trop y investir. C’est avouer à demi-mot que c’est une entrée plus symbolique que réelle. On rétorquera que confier le rôle de Minnie à Nina Stemme, c’est afficher sa détermination à en faire un succès. Mais cette Minnie n’a pas le Dick Johnson qui lui correspond, avec un chef (celui qui officiait à Amsterdam) pas totalement convaincant pour mon goût, cela ne garantit pas le succès et de fait, le public peine à remplir la salle: la billetterie était assez clairsemée lors de cette première et on peut trouver encore pas mal de places. Cette absence de curiosité est vraiment regrettable pour un opéra qui est un pur chef d’œuvre au niveau de l’orchestre.

Certes, La Fanciulla del West souffre de son étiquette de western plus ou moins spaghetti, et d’un livret considéré comme assez faible, mais c’est là aussi une erreur : on peut lire à cet effet l’excellent article de Sylvain Fort dans le programme de salle (La rédemption de Minnie, p.83). Seulement, cet opéra exige sur le plateau deux voix d’exception et douées de ce charisme qui fait vibrer dès l’abord et peut même faire oublier tel ou tel défaut du livret. On en avait une potentielle ce soir, mais ce n’est pas suffisant.

Il y a eu à Vienne cet automne une production dirigée par Franz Welser-Möst, et sa direction est d’une autre facture (je l’écoute actuellement): précise, fouillée, tirant Puccini là où il doit être, vers le XXème siècle (Zemlinski, Janacek) et non vers les scories du XIXème siècle vériste finissant avec dans les deux rôles principaux et Stemme et Kaufmann. Là se justifie l’adjectif alla grande.

Pour ma part, je n’ai vu au théâtre que la production scaligère de Jonathan Miller. Comme souvent chez ce metteur en scène, elle marquait un classicisme intelligent, très propre, sans pittoresque excessif, presque retenu. L’ensemble était dirigé par Lorin Maazel, avec Placido Domingo, Mara Zampieri et Juan Pons. Je n’ai pas vu le DVD qui en a été tiré, mais dans la salle quelle surprise m’a saisi devant l’orchestre, d’une incroyable clarté et d’une étonnante profondeur de Maazel, qui reste pour moi l’un des plus grands pucciniens aujourd’hui, un orchestre où j’avais quelquefois l’impression d’entendre du Schönberg. Plus que les chanteurs (et pourtant Domingo…) c’est de cette lecture orchestrale d’une inédite épaisseur dont j’ai souvenir, et depuis, je défends mordicus cette œuvre trop méconnue. C’est Webern qui écrivit à son maître Schönberg son enthousiasme pour La Fanciulla del West “Eine Partitur von durchaus originellem Klang. Prachtvoll. Jeder Takt überraschend. Ganz besondere Klänge. Keine Spur von Kitsch” (une partition avec un son original d’un bout à l’autre. Magnifique. Chaque mesure est une surprise. Des sons tout à fait particuliers. Aucune trace de kitsch).

Tout cela pour dire combien j’étais disponible au lever du rideau.

Comme souvent lors des premières, de violentes huées ont accueilli le metteur en scène Nikolaus Lehnhoff, et son équipe, ainsi que le chef d’orchestre. Je n’aime pas les huées en général, mais lorsqu’elles deviennent rituelles et injustifiées, sinon injustifiables, je les déteste. Or, même si le chef n’est pas ce que je souhaite, et même si la mise en scène n’est pas non plus totalement convaincante, le spectacle, qui certes ne frappera pas la mémoire, est défendable.

Nikolaus Lehnhoff n’est pas le premier venu. Il a laissé un grand nombre de mises en scène depuis les 40 dernières années, dans le monde entier à commencer par une très fameuse Frau ohne Schatten à l’Opéra de Paris en 1972 et en 1980 qui le fit entrer dans le monde de la mise en scène lyrique. Resté en dehors du mouvement du Regietheater, il élabore des spectacles qui, sans déranger, sont suffisamment réfléchis et propres pour écumer les scènes mondiales : il n’est guère de scènes lyriques importantes où il n’ait travaillé.

Il a 70 ans lorsqu’il crée à Amsterdam en 2009 cette Fanciulla del West reprise aujourd’hui à Paris et il n’y a pas de quoi dans cette production user sa voix à huer, sauf à avoir avec Puccini et avec la notion de mise en scène un rapport de profonde ignorance.

Ainsi Nikolaus Lehnhoff prend à la lettre l’intention de Puccini de proposer un hommage au mythe américain pour son premier opéra créé outre-atlantique (en 1918 il créera toujours au MET le Trittico). Il propose un maelstrom « d’éléments de langage » qui font aujourd’hui le point sur ce mythe : il met l’Amérique d’aujourd’hui sous le sceau presque exclusif du dollar, rejetant l’amour authentique de Minnie et Dick Johnson au rang de bluette de Musical hollywoodien.

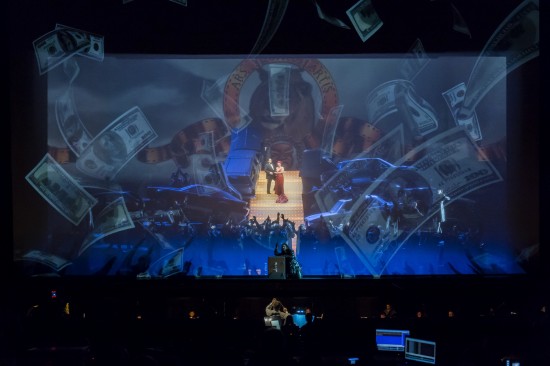

Une projection initiale pendant le prélude posant Wall Street et une salle de trading comme référence tandis qu’une pluie de dollars puis un gigantesque billet projeté fermeront l’œuvre : « l’argent fait tout ».

De fait, tout au long de l’opéra, l’argent sera central. Minnie compte ostensiblement des dollars, elle en distribue aussi, et le coffre-fort est au centre du décor du premier acte, presque comme le pupitre du Président des Etats-Unis, sur lequel on peut lire « Wells Fargo Bank ». La protection de l’argent des mineurs est en effet l’une des charges que Minnie s’est donnée.

Dans cette mise en scène, on manie les dollars comme les pistolets, tous les personnages sont aussi prompt à sortir les uns comme les autres : et l’arrivée triomphale de Minnie, tirant en l’air, dans son manteau de cuir rouge en haut d’un escalier, met l’ambiance qu’il faut dans ce premier acte que Lehnhoff n’arrive pas à animer et auquel il n’arrive pas à donner de ligne. De fait, on comprend bien qu’il y a volonté d’actualisation, volonté d’inscrire l’action dans le rêve américain : le saloon « Polka » de Minnie, rempli de Juke box et de machines à sous (toujours les $$$) est dans une sorte de soupirail géant qu’on atteint par une sorte d’immense tuyau, de dessous, tandis que Minnie arrive par un escalier spécialement dressé qu’elle descend de manière spectaculaire, comme une entrée d’héroïne hollywoodienne, avec les hommes à ses pieds, comme une vedette de revue venue du ciel, d’un ciel urbain sur lequel ouvre un vaste trou où l’on voit une rue d’un downtown quelconque (New York ?) ou un paysage bucolique pendant que Jack Wallace (Alexandre Duhamel en costume blanc rappelant l’Elvis des bonnes années) chante de manière très efficace et très juste « che faranno i vecchi miei ». On sent bien qu’il y a volonté de sur-représenter une Amérique mythique et qu’on est plus ou moins dans le théâtre dans le théâtre (ou plutôt dans le Musical dans l’Opéra) où l’air est traité comme un pezzo chiuso.

Cette vision d’une Amérique en contreplongée montre la situation de ces mineurs, en cuir noir, qui ont l’air plus de blousons noirs que de travailleurs, dont Jack Rance serait en quelque sorte le chef ou le gardien: ce sont de toute manière les sous-fifres, les sans-grade tout en dessous d’une échelle sociale qui ne peut que regarder le monde de dessous. Dans cette ambiance s’installe le personnage de Minnie arrivée triomphante et qui tour à tour sert au bar, range l’argent dans le coffre et lit la Bible, leur référence à tous, et qui, rappelle Sylvain Fort, leur lit le Psaume 51, celui du Miserere, c’est à dire le Psaume de la rédemption.

C’est donc l’idée d’une sorte de Sainte Jeanne des Cowboys que Puccini voudrait installer, dans cette mise en scène, on en est assez loin.

Le deuxième acte se déroule en effet dans la maison de Minnie, c’est une caravane métallique comme on en faisait dans les années 50 dans un paysage enneigé, avec deux bambis à cour et à jardin. L’intérieur d’un rose fuchsia, tout capitonné, avec une vierge au-dessus de la TV qui projette des dessins animés fait irrésistiblement penser à des personnages de cartoons (les bambis…avec les yeux lumineux quand on parle d’amour…) : voilà une vignette aisément exportable dans une histoire de Minnie (!) et Mickey… Dans ce paysage très typé, les personnages vont évoluer dans l’intimité de la caravane, qui devient une sorte de scène sur la scène.

Vu la couleur, vu le style d’ameublement, on peut y voir une sorte de maison de poupées pour une femme enfant (les peluches..) aussi bien qu’une caravane de prostituée, et on en vient à penser : et si Minnie très discrètement nous était présentée non comme Sainte Jeanne, mais comme une sorte de p…respectueuse, la p…au grand cœur de certaines histoires de cinéma, une sorte de Marie-Madeleine des cowboys ; voilà qui justifierait aussi l’usage du psaume 51 au premier acte …mais ce n’est qu’une idée parmi les possibles de cette mise en scène, dont l’absence de ligne directrice au milieu de cette idée d’une Amérique mythique, multiple et foisonnante finit par gêner ; car si on en comprend les intentions, elles ne semblent pas fermement assises ni affirmées : les personnages se meuvent comme dans n’importe quelle mise en scène de Fanciulla (encore que la fin de l’acte II soit assez mal réglée), seul le cadre et certains mouvements marquent un évident second degré de lecture, une lecture fortement dépréciative et ironique.

Le troisième acte a concentré chez le public toutes les réactions négatives : les bambis aux yeux lumineux devant l’amour avaient surpris, mais le rideau était vite tombé.

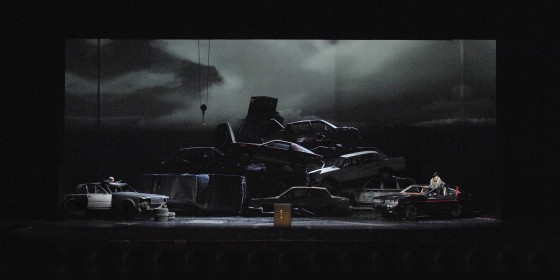

Il se relève au troisième acte sur un cimetière de voitures et là le public n’en peut plus : les buh fusent alors que l’image est assez cohérente. On va pendre un bandit, et si l’on fait justice soi-même mieux vaut le faire dans un endroit discret…D’ailleurs, l’idée est empruntée au film d’Arthur Penn, The Chase (La poursuite impitoyable) sorti en 1966. C’est pour moi dans cet acte que le travail de Lehnhoff gagne en cohérence, même si je ne partage pas du tout son regard grinçant. La musique de Puccini devient alors ce qu’elle n’est pas, du sirop pour émules d’Esther Williams ou Judy Garland.

Le travail de gestion du groupe, dissimulé dans la montagne de carcasses est assez bien fait. La pendaison de Dick qui se termine comme Tarzan sur sa liane, puis l’ouverture du décor sur un escalier lumineux dont va descendre majestueusement Minnie en robe à bustier en lamé rouge comme à Las Vegas ou dans les films hollywoodiens (Ziegfeld Follies) par exemple, sous le Lion rugissant de la MGM, voilà qui prend le public à contrepied et qui provoque des rires abondants, d’autant que Dick en smoking la rejoint en un duo final de film musical américain, sous une pluie de Dollars, pendant que Jack Rance vaincu est adossé au coffre-fort de la Wells Fargo… Le public rit, puis au baisser de rideau (avec projection d’un Dollar géant) se met à huer sauvagement.

Lehnhoff a prévu le coup, bien sûr, il a voulu noyer ce final et ses miélismes sous les rires et la moquerie : pur travail de distanciation.

On pouvait aussi envisager dans le genre un final très chrétien, un final à la Pizzi et la montée au ciel très baroque du couple touché par la Rédemption, mais c’eût été trop « premier degré » …et un peu plus wagnérien…Il reste que la musique a été oubliée dans ce final, et c’est peut-être dommage.

Il manque à ce travail non un dessein, non un discours ou un propos, mais une cohérence des lignes, une sorte de rigueur (un peu difficile dans ce trop plein référentiel). Lehnhoff pouvait à mon avis dire la même chose, de manière plus claire et sans se disperser.

Il reste que la mise en scène a du sens, et que cette réaction du public m’inquiète, elle tendrait à montrer que le public de l’Opéra de Paris entretient avec le théâtre et la mise en scène un rapport malsain et irréfléchi: huer pour ça, tomber dans ce piège là, c’est quand même un peu ridicule.

Musicalement, le plateau souffre moins la discussion. L’œuvre est difficile à mettre en scène, mais elle est aussi difficile à distribuer et à chanter. Elle exige de vraies voix, grandes, expressives, qui sachent aussi être émouvantes, dans un contexte un peu décalé par rapport aux habitudes de l’opéra italien car il y a peu d’airs, et l’on est dans un discours continu relativement inhabituel, qui bride les vélléités solistes, et qui frustre singulièrement l’auditeur quelquefois (c’est sensible au deuxième acte), mais tout change si on se concentre sur l’orchestre, qui est vraiment dans cette œuvre le protagoniste incontesté.

La distribution réunie n’est pas contestable : les rôles de complément, très nombreux, mais tous très individualisés (c’est une originalité de l’œuvre) sont très bien tenus : Nick (Roman Sadnik) d’abord qui chantait déjà en 2009 à Amsterdam, mais aussi Andrea Mastroni (Ashby), Roberto Accurso (Sid), André Heyboer (Sonora) avec une mention toute spéciale pour le jeune Alexandre Duhamel en Jack Wallace, déjà cité, et particulièrement en place et délicat dans un des seuls airs de la partition, et sans doute celui qu’on retient le plus. Les autres membres de cette distribution défendent parfaitement l’œuvre sans oublier l’excellent chœur d’hommes (direction Yves-Marie Aubert) qui est totalement convaincant et très présent : magnifique prestation.

Claudio Sgura n’est pas un artiste qui m’émeut ou qui m’étonne. Je trouve que la voix est quelquefois voilée (dans le registre grave) qu’elle s’engorge facilement et qu’elle a des difficultés à se projeter. Mais Jack Rance lui va bien, bien mieux que les rôles dans lesquels je l’ai entendu, et la prestation est plus qu’honorable : il a une belle prestance, un jeu engagé, une vraie présence, et au total tout passe bien la rampe. Mais je rêve d’un Tézier…

Marco Berti a les aigus qu’il faut, la projection qu’il faut, la voix est très bien posée, même si le registre médian reste un peu problématique – la voix se révèle à l’aigu, sûr et travaillé ; c’est incontestablement un ténor correct: mais il est si peu le personnage, si peu habité, si peu engagé, si peu charismatique que l’on n’y croit pas un seul instant. Il faut qu’il y ait chez Dick Johnson cette poésie, cette voix convaincante qui nous fait croire que c’est un bandit « au grand cœur », il faut qu’il fasse rêver. Ce n’est vraiment pas le cas.

Nina Stemme était Minnie, avec ses aigus triomphants, avec son style plus wagnérien que puccinien, une voix est magnifiquement présente, notamment au deuxième acte : cependant les passages, la fluidité sont quelquefois moins homogènes qu’on ne le souhaiterait sans poser vraiment problème. Des trois, évidemment c’est la plus convaincante et la plus en phase avec le rôle, même si scéniquement, elle n’est pas totalement crédible dans cette Minnie du Golden West. Je me demande ce qu’ajoutent à son talent les rôles italiens qu’elle à son répertoire (Aida, Forza…) Elle sait être insurpassable dans certains rôles : ici elle ne l’est pas. Il ne suffit pas d’avoir les aigus, il faut que la voix nous dise j’y crois. Ce n’était pas le cas. Je n’ai pas été emporté, je n’ai pas été passionné : j’ai écouté avec plaisir, j’ai apprécié, mais sans être chaviré… Or Puccini chavire ou n’est pas.

Reste l’orchestre. Carlo Rizzi a reçu sa bordée de buh. Injustifiés comme le reste.

C’est un chef très attentif, qui sait accompagner et soutenir les voix, qui connaît aussi le rythme puccinien. Mais si j’ai bien entendu en surface, je n’ai pas entendu en épaisseur, je n’ai pas entendu vraiment le miroitement de la pâte orchestrale qui fait pour moi tout le prix de cette œuvre et qui la rend unique. Certes, certaines phrases émergent, mais je n’ai pas ressenti la clarté de l’orchestre (très bien préparé) à ses différents niveaux. C’est sans doute l’orchestre qui a fait naître pour moi non la déception, mais l’insatisfaction : Puccini exige précision, attention à l’orchestration et au tissu complexe qui la compose, il n’est pas un vériste pour qui compterait seulement une jolie mélodie, bien propre, bien émouvante : il est tout sauf facile. Et c’est là son génie : il fait croire que c’est facile. Mais qu’il est difficile au contraire pour un chef de trouver le ton juste, le son juste : il n’est pas si facile de faire pleurer. Rizzi ne m’a pas convaincu, même si sa direction est propre, même si l’orchestre est très en place : il manquait pour moi cette profondeur qui fait naître l’étonnement.

Au total une opinion contrastée : à la sortie samedi, j’étais plus sévère. Avec la distance, je pense que le spectacle est musicalement et scéniquement digne et j’ai aimé le troisième acte, le mieux mis en scène de la soirée.

Et découvrir La Fanciulla del West vaut bien une messe américaine, une americanata comme disent méchamment les italiens. Cette Fanciulla est quand même, malgré tout, et en dépit de ma propre insatisfaction, une belle américaine.

[wpsr_facebook]