On connaît le principe des Münchner Opernfestpiele : une série de reprises de productions de l’année ou des années précédentes, avec des distributions de prestige et si possible, les chefs d’origine et puis deux ou trois Premières qui seront reprises la saison prochaine avec (ou non) les distributions d’origine: cette année c’est Guillaume Tell de Rossini – mise en scène d’Antù Romero Nunes et Orfeo de Monteverdi mise en scène de David Bösch qui vient de faire Simon Boccanegra à Lyon. L’ambiance est donc plus festive, et à Munich, immuable, tenues de soirée, public détendu disséminé sous les colonnes du portique ou sur les balcons, mais en même temps un brin bon enfant, pas snob, en bref que du bonheur.

Ce soir, c’est la deuxième représentation de Macbeth de Verdi, une reprise de la production de 2008, qui a ouvert cette année le festival le 27 juin dernier.

Le Macbeth de Verdi est un bon sujet pour les metteurs en scène, car la trame (livret de Francesco Maria Piave et Andrea Maffei) est assez proche du drame shakespearien, même resserrée de cinq à quatre actes. L’œuvre dont la version princeps remonte à 1847 (Florence Teatro La Pergola) a été révisée pour Paris en 1865 (réception moins triomphale) et cette dernière version reprise en italien en 1874 qui est celle qu’on joue (en général sans le ballet) aujourd’hui sur les scènes.

On a donc un opéra créé dans le sillage des opéras du jeune Verdi, très marqués par le bel canto et la culture vocale des années 1830-40, dans une salle de dimensions moyennes convenant parfaitement à ce type de vocalité et recréé en 1874 à la Scala, après le passage de Wagner (Verdi découvre Lohengrin à Bologne en 1871) et à l’orée de la période vériste. L’une des différences les plus marquantes est que la version de 1847 se clôt sur la mort de Macbeth, et celle de 1865/74 sur le chœur triomphal Vittoria !, mais il y a d’autres modification bien expliquées dans les ouvrages sur Verdi, dont la somme immense de Julian Budden qui à ma connaissance n’existe pas en français (si je dis une bêtise, les lecteurs attentifs me corrigeront).

C’est donc pour un chef un excellent sujet de réflexion sur la partition et sur la couleur à lui donner. Macbeth est-il plus proche de Nabucco (1843), d’Aida (1871), ou d’Otello (1887)? D’autres œuvres ont suivi ce parcours fait d’une naissance à une époque et d’une version définitive à une autre, comme Simon Boccanegra, créé à Venise en 1857 et repris après révision de Boito en 1881 à la Scala. Macbeth et Simon Boccanegra ont fait l’objet d’un regard attentif et de versions mythiques de Claudio Abbado.

Toute la difficulté musicale de Macbeth se résume à la fois dans une lecture orchestrale qui doit avoir la dynamique et l’énergie des premiers ouvrages, mais la poésie et la subtilité des derniers, l’énergie de Nabucco et l‘extrême raffinement de Falstaff. Seuls de grands chefs savent créer la chimie (et même l’alchimie!) voulue.

Même problème pour les voix et notamment celle de Lady Macbeth, l’un des rôles les plus difficiles du répertoire verdien (et même du répertoire tout court), on sait que Verdi ne voulait pas de spécialistes de Bel Canto, tout en fioritures et en élégances, mais qu’il voulait une voix qui sache exprimer des cassures et des ruptures, mais aussi la noirceur du personnage. Une sorte de quadrature du cercle. D’où on le verra ci-après l’extrême diversité des chanteuses qui l’ont abordé.

Martin Kušej, le metteur en scène autrichien originaire de Carinthie a mis en scène cette année à Munich La Forza del Destino, c’est un des metteurs en scène de référence de l’aire germanique dont on verra à Lyon l’an prochain Idomeneo et dont les parisiens ont déjà vu une Carmen venue de Berlin au Châtelet. Cette production de Macbeth remonte à 2008, a déjà connu plusieurs reprises, mais celle d’aujourd’hui attire tout particulièrement l’attention, puisqu’elle affiche deux stars, Simon Keenlyside en Macbeth, et Anna Netrebko en Lady Macbeth, qui est une prise de rôle. Cela suffit pour créer le chaos et la folie à la billetterie, des dizaines et des dizaines de personnes tiennent fébrilement dans leurs mains l’affichette « Suche Karte ».

Martin Kušej, comme à son habitude, ne travaille pas vraiment sur le personnage, mais sur le cadre et l’ambiance, il ne faut pas trop chercher de direction d’acteurs subtile et précise, mais bien plus une couleur, une direction donnée par les décors, les costumes et la constitution des tableaux : l’utilisation de la matière est aussi indicative, ici, beaucoup de plastique translucide.

L’ensemble se déroule sur un tapis de crânes, presque les montagnes des têtes décapitées, images de la violence éternelle, auxquelles va s’ajouter en cours de spectacle celle de Banquo, apportée dans un sac plastique à Macbeth.

Il y a dans le dispositif scénique des éléments permanents et donc symboliques, les crânes sur lesquels on marche (difficilement) et une tente, comme une fragile entrée des enfers, d’où les personnages sortent, enfants blêmes qui figurent les obsessions et les sorcières – les enfants que le couple n’a pas-, Macbeth, cadavre de Duncan etc… Cette tente, lieu des fantasmes, giron des malheurs, entrée de l’Enfer, sera rageusement détruite à la fin par Malcolm.

Pour le reste, des éléments essentiels pour qualifier les lieux.

Les Macbeth apparaissent souvent dans un espace fait de cloisons de plastique translucide, qui les isole du monde extérieur : le palais est alors figuré par un énorme lustre de cristal, sur lequel se dresse Lady Macbeth (Acte I), et derrière les tentures plastifiées, le peuple, la cour les soldats. Les Macbeth vivent dans leur monde et malmènent celui des autres.

La scène du spectre et du « brindisi » se déroule au milieu d’une cour habillée de riches vêtements médiévaux, mais à mesure que Macbeth délire, tout se transforme et cette foule se retrouve en combinaison ou en sous vêtements pour composer autour de Macbeth un tableau très impressionnant et bien construit, figurant les obsessions et les délires du personnage.

Les sorcières apparaissent comme une foule ordinaire, comme si en fait c’était Macbeth qui dans son mental construisait l’histoire de ses désirs et de ses hantises. Ainsi, dès qu’il s’éloigne à la première scène la tarantelle (s’allontanarono) fait place au sexe débridé du sabbat, un peu comme la scène du veau d’or dans Moïse et Aaron et, au troisième acte, on a droit pour leur deuxième apparition à un sabbat du même genre, agrémenté cette fois de golden shower.

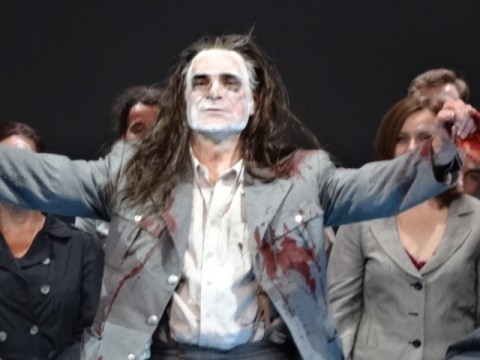

Verdi considérait Macbeth comme un opéra fantastique, et Kušej en fait un opéra fantasmatique, né des projections des deux protagonistes, d’où des jeux permanents entre une projection mentale et le réel, mais le réel est fait de malheur, de violence et de sang : la scène du peuple avec le chœur Patria oppressa est l’une des plus suggestives, éclairage blafard de Reinhard Traub, corps sanguinolents nus, pendus par les pieds, et bientôt, hagard, Macbeth se promenant au milieu des gens et des corps, avec sa couronne, dans un pauvre costume, tel Bérenger du Roi se meurt. En faisant de Macbeth un personnage à la Ionesco, Kušej ajoute encore une dimension pathétique et ridicule, mais aussi peut-être encore plus dangereuse au personnage qui perd tout contact avec la réalité et qui est complètement coupé des autres.

Lady Macbeth se promène alternativement en robe de cour et en combinaison (un tic de Kušej) avec une perruque rousse, qui la marque et lui donne une silhouette dure voire maléfique alors que d’un autre côté la combinaison la fragilise, exprimant ainsi la double postulation du personnage que Verdi caractérise exactement de la même manière au niveau vocal.

Elle chante ainsi Una macchia è qui tuttora l’air du somnambulisme à l’acte IV, marchant difficilement sur l’océan des crânes, titubant même et constituant ainsi une des images les plus fortes de la soirée, ainsi que la manière dont on emporte son cadavre.

Ainsi le travail de Kušej est-il quelquefois impressionnant par les images qu’il propose, moins par l’analyse en profondeur des personnages et par la fluidité de l’ensemble car le spectacle est trop souvent interrompu par des baisser de rideaux, qui ralentissent l’action. Alors qu’elle est conçue comme une marche inexorable vers la catastrophe, une sorte de descente aux enfers , ici on la pressent mais on ne la voit pas vraiment parce que l’enfer est en nous, et qu’il est présent dès le départ. Il reste que sans être un travail référentiel et définitif, ni même original, la mise en scène de Martin Kušej est digne d’intérêt.

Musicalement, l’impression est aussi contrastée, même si la distribution de festival

avec quatre grandes vedettes du chant dans cette reprise de prestige, a fait courir les foules et en atténue les effets.

Anna Netrebko aborde Lady Macbeth à un moment où elle a décidé d’affronter les héroïnes verdiennes (Leonora de Trovatore) et même wagnériennes (Elsa). La voix s’est effectivement considérablement élargie, elle est grande, charnue, projette parfaitement. Les moments les plus brillants comme le brindisi passent très bien. Il reste que le rôle de Lady Macbeth est complexe, aussi bien dans la construction du personnage que dans ses caractères vocaux, les deux d’ailleurs se tressant de manière inextricable. J’avais souligné en son temps l’inadéquation vocale de Jennifer Larmore dans ce rôle (à Genève) mais l’intelligence et le raffinement extrême de l’interprétation. Que Jennifer Larmore et Anna Netrebko puissent se confronter à cette partie en dit long sur son extrême ductilité. Il faut bien sûr de l ‘héroïsme, mais la Lady implique aussi une épaisseur de lecture assez inédite : il faut savoir lire la lettre initiale en parlato, avec un art consommé du dire, puis aborder air et cabalette avec les aigus en place, il faut avoir un grave sonore, et profond (ce qui a permis de l’aborder à des mezzos comme Larmore ou Verrett ou à des lirico-spinto comme Dimitrova, voire des sopranos dramatiques comme Nilsson), il faut aussi un contrôle belcantiste sur la voix, une technique de souffle permettant le redoutable filato final, doublé d’un contre ré bémol…En bref, il faut des qualités de soprano dramatique et de soprano lyrique-colorature. Pour trouver la Lady idéale aujourd’hui, autant chercher une aiguille dans une botte de foin.

Anna Netrebko est une immense star en terre germanique et aux USA. En France, on l’a très peu entendue dans les rôles qui ont fait sa gloire : une seule apparition à la Bastille grâce à Gérard Mortier dans I Capuletti e i Montecchi en duo avec Joyce Di Donato. Elle a été une légendaire Violetta et une belle Suzanne à Salzbourg, une belle Donna Anna à la Scala, une grande Bolena à Vienne, sans parler du répertoire russe, puisqu’elle a fait ses classes à Saint Petersbourg. Netrebko a commencé comme lyrique-colorature, elle aborde maintenant les rôles de lirico-spinto…et Lady Macbeth qui est tout à la fois

Sa Lady est incomplète, elle est encore un peu immature : le chant assez triomphant ne dit pas vraiment tout des entrelacs psychologiques du personnage. La lecture initiale de la lettre est sans caractère, le Brindisi est remarquable d’éclat, mais, en dépit d’une mise en scène qui la caractérise fortement (perruque rousse, errant en combinaison pendant bonne partie de la représentation) elle me semble rester extérieure au drame.

La voix est large, grande, bien projetée, mais elle est lancée sans vrai contrôle. Du coup, l’air final, celui où l’on attend toutes les Lady Macbeth, le fameux air du somnambulisme Una macchia è qui tuttora n’a ni la tension, ni l’intensité voulue. Cette voix est encore trop saine et trop fière de se montrer pour avoir la couleur diabolique et glaciale que Verdi voulait. Quant au contre ré bémol, il y est sans doute, mais bien peu filé : Anna Netrebko n’est pas arrivée à le contenir, problème technique d‘une voix qui n’a plus les qualités de contrôle d’antan sans avoir toutes celles exigées par le présent rôle, notamment la diction et surtout l’art de la coloration. L’impression est donc mitigée : incontestablement grande artiste et grande voix, mais incontestablement aussi, une inadaptation sans doute temporaire aux multiples exigences du rôle, techniques et interprétatives. Le chant n’est pas vraiment incarné. On est encore loin d’une Lady de référence, même si la prestation est très honorable à ce niveau d’exigence. Elle va aussi aborder Manon Lescaut cet automne, le personnage devrait mieux lui convenir.

Simon Keenlyside est une des grandes références dans les barytons d’aujourd’hui. Il a les qualités des grandes voix anglo-saxonnes, un souci presque maniaque de la diction, un timbre chaleureux, une ductilité qui permet d‘aborder des rôles aussi divers que Pelléas et Don Giovanni. C’est un inoubliable Wozzeck. Il montre toutes ces qualités dans son Macbeth, vocalement très bien assis, avec une jolie diction et une belle projection, la voix est puissante, les aigus bien projetés. Bref, c’est une présence.

Et pourtant, il lui manque dans ce rôle un phrasé que peut-être seuls les grands barytons italiens (Les Bruson, les Cappuccilli) ont pu maîtriser. De même il lui manque le legato qui donnerait au texte sa fluidité et son naturel. Autant il est un Rodrigo incomparable dans Don Carlo, qui est un rôle plus intériorisé, un rôle de mal aimé,– les rôles de mal aimé lui vont bien- autant dans Macbeth, un rôle noir qui exige de l’héroïsme, cela sonne moins émouvant et moins juste. Autant le personnage est magnifique quand il ballade sa silhouette de roi à la Ionesco au début du dernier acte au milieu du chœur qui s’apprête à chanter patria oppressa, autant le chant, pourtant remarquable – nous sommes à un niveau exceptionnel, rappelons-le, manque quelquefois là aussi d’aisance dans l’incarnation. Il reste que c’est un immense artiste, mais peut-être le rôle ne lui convient-il pas tout à fait…pour ma part, j’attends avec impatience le jour où Ludovic Tézier va se décider à l’aborder…

Ildar Abdrazakov est Banquo. La voix s’est étoffée, a gagné en harmoniques et le volume s’est élargi, : j’avais été impressionné par son Igor au MET, il est un Banquo présent, convaincant et émouvant, il sait maintenant vraiment colorer, le timbre est magnifique, encore très juvénile, sonore, puissant.

Enfin Joseph Calleja est Macduff, un rôle ingrat à la présence épisodique mais qui n’a pratiquement qu’un air à chanter (et quel air !) O figli o figli miei, un des piliers du répertoire de ténor. Calleja n’a peut-être pas le timbre de ténor le plus chaleureux du monde, mais il a une très belle technique, un peu à l’ancienne, une voix large, bien projetée, des aigus très sûrs, et il est dans ce rôle particulièrement émouvant : il remporte d’ailleurs un immense succès.

Ce qui n’aide pas les chanteurs, et notamment les deux principaux rôles, c’est une direction musicale qui accompagne le chant, mais sans effort d’interprétation. Au lieu de proposer une direction, Paolo Carignani se contente d’accompagner, d’être l’écrin (bruyant) de ce cast, sans vraiment indiquer au plateau une voie homogène à suivre. Ce qui frappe, et dès le début, c’est l’absence de discours, l’absence de subtilité, le tempo relativement rapide, l’incapacité d’exiger des bois, essentiels au début du prélude, une légèreté, un raffinement, qui donnent immédiatement une ambiance. C’est fort, très fort, c’est en même temps sans caractère, et pour tout dire sans intérêt.

La complexité que je notais à propos du rôle de Lady Macbeth se retrouve dans la manière de conduire l’orchestre. Il y a des moments extrêmement légers et aériens dans l’orchestre, (les sorcières), des moments au rythme dansant comme le chœur s’allontanarono lorsque Macbeth et Banquo disparaissent dans la première scène, une danse que le metteur en scène fait passer de Tarantelle à Sabbat… et en même temps des moments héroïques, ou grandioses, notamment lors des interventions du chœur. Cette diversité doit s’accompagner de fluidité et l’on doit passer de l’un à l’autre indifféremment. Évidemment ma référence est Abbado, que j’ai eu la chance d’entendre à la Scala en 1985 : un orchestre diaphane, une énergie, certes, mais toujours contenue, des bois hallucinants de légèreté, en bref, un discours. On en est loin : lourdeurs, présence envahissante de la fosse, une fosse sans aucune couleur. On dirait quelquefois du mauvais Donizetti mâtiné de Giordano des pires soirs. En fait voilà un Macbeth en place, qui sonne, mais qui exacerbe tous les tics d’un Verdi traditionnel et sans caractère, sans donner de l’espace à l’originalité de l’écriture et à la complexité de l’œuvre, un Verdi à côté de la plaque qui ne fait pas avancer la connaissance de l’œuvre et qui surtout installe une idée fausse de ce qu’est Macbeth.

Là dedans, j’attends Daniele Gatti : on verra ce qu’il fera l’an prochain (à partir du 4 mai) au Théâtre des Champs Elysées dans la mise en scène de Mario Martone.

Entendons-nous bien, Paolo Carignani n’est pas un mauvais chef, mais il lui manque la personnalité et l’inventivité nécessaires pour nous révéler la partition, pour faire que venus pour écouter des voix, nous repartions convaincus d’avoir aussi écouté de la musique.

Pour Verdi, et notamment pour Macbeth, il faut sortir des chefs de répertoire, des chefs pour chanteurs qui se contentent d’être un écrin confortable pour les voix. À la décharge de toute l’équipe et notamment du chef, le temps de répétition à dû être réduit au minimum, à cause du système de répertoire qui permet certes d’alterner en trois jours Macbeth, Guillaume Tell et Die Frau ohne Schatten, mais qui du coup oblige chacun à arriver avec ses habitudes, sans travailler à faire de la musique ensemble. Quand c’est Frau ohne Schatten, le cast a bien travaillé cet automne et il est à peine changé, quand c’est Macbeth, c’est une distribution neuve qui n’a pas l’habitude de chanter ensemble : sans répétitions longues, avec des professionnels de ce niveau, le résultat reste honorable, mais avec de telles stars, l’honorable laisse sur sa faim.

[wpsr_facebook]