OEDIPE

George Enescu

1881 – 1955

Tragédie lyrique

Livret d’Edmond Fleg

Traduction allemande: Henry Arnold

Créé le 13 mars 1936, Opéra Garnier, Paris

Création à Francfort

En allemand avec surtitres

____________________________________

On parle de la Roumanie aujourd’hui avec une telle désolation ou un tel mépris, comme d’un pays à la dérive qui ne sait que nous envoyer ses roms (qui sont aussi les nôtres, les roms étant un peuple installé depuis un millénaire sur le sol européen) qu’enfin l’occasion nous est donnée de rappeler quel rôle la Roumanie a joué dans la culture musicale occidentale et notamment tous les artistes qu’elle a donnés au chant et à l’opéra. À la musique classique, la Roumanie a donné les chanteurs et chanteuses Heraclea Darclée, Maria Cebotari, Viorica Ursuleac, Ileana Cotrubas, Nelly Miriciou, David Ohanesian, Ludovico Spiess, Mariana Nicolescu, Vasile Moldoveanu, Corneliu Murgu, Angela Gheorghiu, les pianistes Dinu Lipatti, Clara Haskil, Radu Lupu, les chefs Ionel Perlea, Sergiu Celibidache, Sergiu Comissiona, Marius Constant, Constantin Silvestri.

Il n’y a pas de pays plus ou moins important en Europe, tous ont contribué à construire cette culture européenne qui transcende les frontières et qui est une gifle éclatante aux nationalistes défenseurs de replis mesquins, ignorants, stupides qui tentent de faire croire qu’il existerait sur ce territoire traversé depuis des millénaires par des migrations, un entre-soi bienheureux qui n’est en réalité que le masque de leurs peurs et de leur lâcheté.

George Enescu est de ces européens qui sont le produit d’une culture musicale totalement internationale: compositeur, chef d’orchestre, violoniste inouï, il a étudié en Roumanie, puis à Vienne, et enfin à Paris et a vécu partagé entre la Roumanie et la France, en parcourant aussi le nouveau monde, mais en veillant à contribuer toujours à l’organisation de la vie musicale dans son pays: il y a créé par exemple la 9ème symphonie de Beethoven, jamais intégralement exécutée en Roumanie.

Enescu est l’un des phares de la vie musicale notamment dans la première moitié du XXème siècle: il est lié évidemment à Béla Bartók et de nombreux interprètes avouent lui devoir beaucoup dont Yehudi Menuhin, Christian Ferras, Ivry Gitlis, Arthur Grumiaux et le célèbre Quatuor Amadeus.

Créé au Palais Garnier en 1936, son opéra Œdipe dont la gestation a duré une vingtaine d’années n’a pas été repris par l’Opéra de Paris depuis des lustres: notre opéra national est comme toujours à la pointe du progrès, du raffinement et de la curiosité et sait parfaitement valoriser son répertoire…Encore plus piquant: l’Opéra de Paris a coproduit l’Œdipe présenté à La Monnaie fin 2011 (La Fura dels Baus), mais ne l’a pas encore monté à ce jour, il parait que c’est pour 2016…

La production de Francfort, même en allemand est donc l’occasion d’entendre une musique qui est l’un des chefs d’œuvre oubliés du XXème siècle. À l’heure où tous les opéras sont donnés à de rares exceptions en langue originale, on peut s’en étonner de la part d’une maison plutôt en pointe – et depuis très longtemps – et “Opéra de l’année 2013”; mais Enescu lui-même désirait que son opéra ait un langage clair et compréhensible pour tout spectateur, et il est probable que ce soit l’une des raisons qui ait conduit à la présentation en allemand. On peut aussi supposer que pour les chanteurs apprendre le texte en allemand soit une facilité.

Moins compréhensible est la complète suppression de l’acte IV, celui qui s’inspire d’Œdipe à Colone de Sophocle et montre un Œdipe errant accompagné d’Antigone, jusqu’à l’apaisement final et d’une certaine manière la rédemption. C’est cet aspect vaguement chrétien qui a poussé Hans Neuenfels, en accord avec le chef, à supprimer un acte qui enlevait au drame son urgence. Ce qui intéresse Neuenfels, c’est le mythe traditionnel d’Œdipe, tel qu’il apparaît dans l’Œdipe Roi de Sophocle (et chez Stravinski) qui ne s’intéresse qu’à la partie finale du mythe (la peste, les révélations, la mutilation), c’est à dire l’ultime moment avant la crise, c’est à dire la pure tragédie. J’avoue ne pas partager cette vision: dans la mesure où cet opéra est rarement présenté sur les scènes, et surtout dans la mesure où la volonté d’Enescu était de raconter l’histoire complète d’Œdipe de la naissance à la rédemption et à la mort, comme une sorte de parabole: c’est là l’originalité de l’œuvre. C’est la trahir que la tronquer d’un acte au nom d’une logique de mise en scène. Mais Neuenfels est ainsi: il plie les œuvres à sa vision et à sa volonté et ainsi rend légitimes ceux qui refusent le Regietheater dont avec Ruth Berghaus, il est le premier représentant historique, imposant l’idée que le metteur en scène est un artiste comme l’auteur et modèle la pâte de l’œuvre à l’aune de sa lecture, de ses désirs et de ses visions.

L’Opéra de Francfort, dans lequel je revenais après environ 20 ans est un des temples originels du Regietheater; la dernière fois, ce fut pour une Clemenza di Tito somptueuse mise en scène par Cesare Lievi dans des décors de son frère Daniele, couple phénoménal éphémère dont la créativité s’est interrompue par la mort prématurée de Daniele Lievi. C’est là que Ruth Berghaus fit ses premières mises en scènes lyriques, c’est là que Hans Neuenfels scandalisa le bon peuple. Aujourd’hui plus que septuagénaire (à son âge, il n’a jamais été appelé par aucun directeur d’opéra en France…), il scandalise à Bayreuth pour son amour des rats, mais il ne fait plus d’effet à Francfort (son Aida a été un vaccin définitif, d’autres diraient un poison mithridatisant). D’ailleurs son approche est parfaitement classique dans le sens où la lecture du mythe est précise, cohérente, et conforme. Neuenfels a lu avec attention les critiques du temps, les déclarations d’Enescu, et connaît parfaitement la période 1920-1950. C’est une période de retour aux grands mythes antiques, notamment en France, relus à l’éclairage des deux guerres, Giraudoux, Sartre et Anouilh en exploitent la veine (et Anouilh en particulier la veine œdipienne avec Antigone en 1944), mais aussi Œdipe d’André Gide en 1930 et La machine Infernale de Cocteau en 1934 pendant qu’en musique Stravinski (Oedipus Rex en 1927) mais aussi Honegger avec Antigone (1926) viennent à point nommé éclairer l’Œdipe d’Enescu (terminé en 1931 et créé en 1936): c’est incontestablement un thème dans l’air du temps, enrichi de sa lecture freudienne née avec le siècle.

C’est d’ailleurs par là que la mise en scène de Neuenfels m’a d’abord intéressé et notamment par l’utilisation des costumes (d’Elina Schnizler): ils ont une hétérogénéité étudiée, qui évidemment interpelle ; ce sont des costumes de punks pour certains (les gardes, dont le très bon Andreas Bauer) dans une ambiance vaguement post-apocalyptique, Créon est travesti en femme, les prêtres ont des coiffes de prêtres incas, ils indiquent un monde d’avant la « civilisation » ou d’après. Œdipe quand à lui garde la neutralité du costume d’aujourd’hui (costume-chemise d’un homme banal), il est l’homme banal sur qui tombe le ciel sans l’avoir ni voulu ni provoqué ; face à ces costumes de toutes origines, les femmes et la Sphinx arborent de magnifiques costumes des années 30 comme sortis d’un film ou d’une revue: les années 30 sont une référence subliminale constante dans l’ambiance qui est indiquée : on pourrait être dans une mise en scène de Cocteau ou de Giraudoux, à l’Athénée ou au Vieux Colombier. Pour Neuenfels, l’époque de la création constitue la racine essentielle de l’évocation du monde, d’un monde selon Enescu, mais aussi selon tout le monde intellectuel du temps. Et la transversalité des costumes, en soi habituelle depuis 40 ans d’histoire du théâtre, renvoie à l’universalité du mythe dans la diachronie: pas de mythe plus actuel que celui d’Œdipe, pas de mythe plus urgent que celui d’Œdipe, qui est question pure. Il est la question sans réponse, le pourquoi sans réponse de toute tragédie: il est recherche, obsession d’aller jusqu’au bout dans la conscience de la ruine d’un monde fermé.

Pas de hasard dans cette mise en scène: le rideau se lève sur un archéologue découvrant une sorte de tombeau immense (des Labdacides?) qui sera l’espace de jeu unique, l’espace tragique, l’espace des questions, et des réponses qu’on ne perçoit pas (ce qui est encore pire), l’espace des seuils que l’on passe sans le savoir (d’ailleurs Œdipe les yeux crevés traîne avec lui un chambranle de porte).

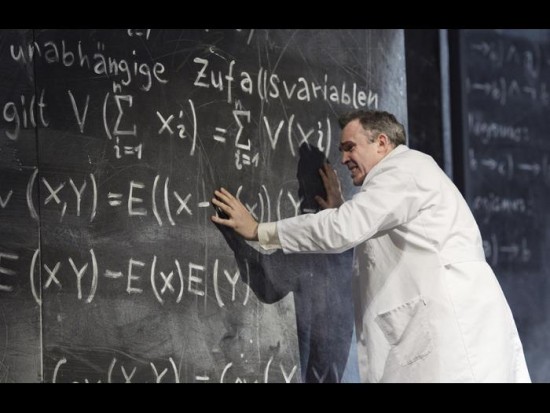

Cet archéologue, c’est Œdipe évidemment, qui déchiffre des graffitis de formules chimiques, cryptiques pour tout spectateur, formules qui démontrent sans doute, mais qui font question et qui font mystère: des murs entiers, étouffants, couverts de formules chimiques, d’équations, de fonctions algébriques, l’exposé d’un savoir démultiplié qui est en même temps mystère et interrogation.

C’est Œdipe aux prises avec son histoire, assis au milieu de ceux qui assistent à sa naissance, et cette histoire émerge des murs qu’il déchiffre au fur et à mesure, aux prises avec l’engrenage des questions qui vont conduire à la révélation, par Tirésias aveugle, marchant à l’aide d’un étrange déambulateur – comme un parc d’enfant dans lequel on enfermerait celui qui a les réponses.

Oui c’est un ensemble gris ou noir, tout simplement parce qu’on est dans un espace clos profond comme un tombeau où TOUT se joue ; d’ailleurs, des flèches phosphorescentes nous en indiquent la direction comme si de la salle on allait vers un big-bang originel ce big-bang qu’est le mythe d’Œdipe pour notre civilisation, au cœur du réacteur atomique de l’humain (beau décor, simple et efficace de Rifail Ajdarpasic) qui ne s’ouvrira sur un espace lumineux que lorsqu’Œdipe se sera crevé les yeux pour vivre en aveugle dans le monde de la lumière, lui qui voyait dans le monde de l’obscur.

Hans Neuenfels a conçu à la fois un dispositif à haute valence symbolique (ce tombeau révélateur, c’est évidemment le théâtre, c’est la caverne, c’est l’illusion des images) et un livre d’images comme le seraient des albums pour enfants, la mythologie pour les nuls, avec ces femmes hyper sophistiquées, ces pâtres tellement pâtres qu’ils sont vêtus en mouton (ils sont ceux-là mêmes qu’ils gardent)et qui font évidemment sourire (très bon Michael Mc Cown): oui Hans Neuenfels conçoit cet Œdipe comme une mise en théâtre d’une série de montées d’images psychanalytiques, témoin le sexe énorme de Laïos qui pisse sur Œdipe et la réponse d’Œdipe à coup de massue, comme dans les bandes dessinées, témoin aussi la main-squelette qui pend à la place du sexe de la Sphinx et qui apparaît et disparaît comme un pénis malicieux. Bien malin celui qui d’ailleurs identifierait la Sphinx au regard de la théorie du genre…Tout cela montre un travail d’une intelligence évidente – on ne peut s’attendre à moins de la part de Hans Neuenfels, et un souci de baliser le récit en utilisant les modes de transmission et d’illustration les plus clairs et les plus familiers au public, ce qui évidemment n’évite pas bien au contraire la banalité. Mais cette banalité est celle d’Œdipe, le n’importe qui, celui sur qui tombe le tragique, cet homme sans qualité particulière qui va porter sans le vouloir et à lui seul l’humanité.

On retrouve dans la vision de Neuenfels des auto-citations : la naissance d’Œdipe est figurée par un œuf géant, qui renvoie à l’apparition finale de Gottfried dans le Lohengrin de Bayreuth, en fœtus hideux sortant d’un œuf. Vision d’avenir inquiétante et torturée, qui de fait appelle l’écrasement du monde (et des rats) et l’isolement de Lohengrin, seul survivant désemparé : une autre victime de la question à ne pas poser.

Neuenfels s’arrête sur cette vision, sur un Œdipe aveugle quand le monde s’ouvre devant lui, car il veut montrer la tragédie dans son épure. Il n’y a pas de suite au tragique et le quatrième acte ne pourrait-être qu’une lente perpétuation ouverte sur un possible. Or, il n’y a pas de possible dans le monde tragique : alors Neuenfels arrête l’œuvre au moment où elle sort de son enclos, quand Œdipe a réglé tous les comptes et qu’il ne lui reste plus que regrets remords et lamentations, quand Antigone aussi apparaît comme protagoniste, là où elle n’était que figure de complément. Il va contre Enescu, qui voyait dans cette histoire une parabole menant à une sorte de rédemption, l’histoire d’un Œdipe qui finalement trouvait la voie d’une solution là où le tragique devrait la refuser, là où le destin décidait pour lui, alors que le héros tragique va volontairement jusqu’au bout de son destin. Dans ce débat, je suis clairement du côté de l’œuvre : Enescu ne veut pas de la tragédie, il veut d’une certaine manière une légende dramatique, ce qui n’est pas la même chose, comme une sorte de vie de Saint. S’il ne sentait pas l’œuvre dans son développement total, s’il ne la voulait pas telle qu’elle est, il fallait que Neuenfels refuse ce travail, car cet Œdipe dramatique et non tragique est fait pour un Warlikowski, un Py, il est fait pour ceux qui croient en la rédemption. Cette mise en scène est d’une grande intelligence, mais ne compte pas pour moi parmi les grandes oeuvres de Neuenfels, parmi lesquelles je compte le Lohengrin de Bayreuth et l’Aida phénoménale de Francfort. Je pense simplement que Neuenfels n’y a pas cru.

Du point de vue musical, saluons d’abord la performance générale des forces de l’Oper Frankfurt, un chœur remarquable, un orchestre de grande qualité, qui sonne bien, qui a la sécheresse voulue par l’œuvre (une œuvre faite pour l’acoustique lyonnaise…) et en même temps la clarté et la précision, emmené par un chef peu connu, Alexander Liebreich, nouveau directeur artistique et musicale de l’Orchestre de la Radio polonaise, qui a su parfaitement en rendre la couleur musicale et bien pointer les chemins qui s’y croisent. Car d’une certaine manière, c’est une musique attendue, qui est une somme d’influences, de traditions, mais qui n’a pas de puissance vraiment innovante : quand on pense à ce que Berg ou Schönberg ont écrit dans ces années là, on en est loin. Œdipe a cependant une grande puissance syncrétique.

Enescu est d’abord un coloriste : il colore des ambiances, une couleur de musique populaire roumaine à la Bartók, une couleur antiquisante, en cherchant à reconstituer les sons de la musique antique, dans l’utilisation des vents et des percussions, une couleur debussyste, dans le miroitement des cordes : c’est vraiment l’œuvre d’un artiste qui s’est construit par l’écoute et l’interprétation des œuvres et notamment des contemporains ; il est dans chemin qui part de Dukas et Fauré (on sent bien l’influence de celui qui l’a initié à la composition), passé par Honegger qu’il connaît bien, et qui plus tard passera un peu par Messiaen et pas mal par Poulenc. Du moins est-ce ainsi que je le situe. C’est de toute manière une musique datée (sans mauvaise part), à la période très identifiable, et très construite, intellectuellement très assise, fruit d’un travail considérable et pointilleux. Il est vraiment regrettable qu’elle ne soit pas du tout diffusée en France: cette musique nous enseigne des choses et nous éclaire.

Du point de vue du chant, la distribution est très largement composée d’artistes de la troupe de Francfort dont la qualité contredit ceux qui ironisent sur le système de troupe : quand on voit les résultats du système “stagione” dans les théâtres en France et en Italie, sur le nombre de représentations et la qualité moyenne des productions, comme on dit, « y pas photo ».

On signalera donc avec plaisir la Jocaste de Tania Ariane Baumgartner, voix posée, bien projetée, très expressive, ainsi que la prestation de la Sphinx (les maniéristes amateurs de français plus ancien disent la Sphinge…Sphinge rime avec Singe, je lui préfère Sphinx (Manon, Sphinx étonnant!) en gardant le son grec, qui rime avec Sirynx – déjà plus musical – et qui garde en même temps le couple nx final, sonore et mystérieux, suspendu sur le néant) à la fois très belle et très bien mise en valeur par son costume, et surtout très expressive, sa mort est beau moment scénique (Katharina Magiera, nom à retenir), et les rôles féminins de complément sont très bien tenus (Antigone de Britta Stallmeister et surtout Mérope de Jenny Carlstedt), tout comme d’ailleurs leurs pendants masculins comme Phorbas (Kihwan Sim, qui remporte un beau succès très justifié), le berger de Michael Mc Cown et le garde d’Andreas Bauer déjà signalés, à un moindre titre Hans Jürgen Lazar dans Laïos et Vuyani Mlinde dans le Grand-Prêtre.

Le Créon interlope de Dietrich Volle (Créon est un personnage qui n’a jamais eu les faveurs des auteurs au théâtre) a un très joli timbre, une voix bien claire, et assez chaleureuse, face au très beau Tirésias de Magnùs Baldvinsson, un des piliers de la troupe de Francfort, très bel artiste, assez connu par ailleurs dans le monde scandinave (il est islandais) pour ses prestations verdiennes. Œdipe, rôle écrasant si l’on considère les quatre actes, plus raisonnable dans cette version écourtée, c’est Simon Neal, un des chanteurs qui monte aujourd’hui dans la galerie des basses : une basse chantante, au timbre rond, et clair, une belle puissance et surtout, pour un opéra qui exige une diction exemplaire, un soin jaloux pour articuler le texte, le faire entendre et le faire sonner : une très belle performance : il aurait tout intérêt à l’apprendre en français…

Au total, une soirée de très bon niveau, avec un très gros succès à la clé, et de très longs applaudissements d’une salle pleine pour cette dernière représentation de la série, musicalement très homogène et soignée, tout à l’actif des masses de l’Opéra de Francfort, avec une mise en scène discutable par la partialité des choix affichés, mais qui marque une réflexion théorique particulièrement élaborée, sans toutefois provoquer ni enthousiasme ni terreur sacrée. Reste l’œuvre : a priori, une partition passionnante, mais qui ne révolutionnera pas la vision que j’ai de la musique de cette époque, tout en méritant largement d’être représentée et diffusée. Quand on pense au succès de certains opéras véristes (Fedora…), on se dit qu’Œdipe vaut bien mieux et mérite l’intérêt des mélomanes et la curiosité des autres. Pour l’instant, et pour découvrir la version complète, je vous renvoie à la version en CD de Lawrence Forster, avec un José van Dam anthologique.

[wpsr_facebook]