Une année anniversaire est toujours l’occasion d’exhumer des oeuvres moins connues de l’artiste célébré pour explorer l’ensemble du corpus. Pour Wagner se pose de manière récurrente la question des oeuvres de jeunesse qu’il a “reniées”, qu’on joue peu ou pas. Les uns en interpellent la qualité musicale, pour le moins discutée, les autres la difficulté (notable au niveau du chant) et donc d’une certaine manière le rapport investissement vs. résultat. La question a été depuis longtemps réglée à Bayreuth, puisque ni Die Feen, ni Das Liebesverbot, ni Rienzi n’ont droit de cité dans le Festival.

De manière récurrente aussi et notamment lors des débats sur la direction artistique, se pose la question du fonctionnement du théâtre, des oeuvres à y jouer, par exemple “Rienzi ou pas?” voire “Wagner et d’autres?”. Pour ce bicentenaire, la direction artistique a choisi, pour la première fois, de donner un espace aux oeuvres de jeunesse, dans un jeu de dedans-dehors qui montre clairement la valse hésitation qui a dû à un moment occuper la programmation de ces célébrations.

Dedans: la direction du Festival a décidé de programmer sur ses fonds propres et sans subvention spécifique (mais avec des sponsors) les trois opéras en question en collaboration (et coproduction) avec l’opéra de Leipzig (Oper Leipzig), ville natale de Wagner et donc référence en cette année de bicentenaire de la naissance (1813). Ce sont les forces du théâtre qui officient, choeur de l’opéra, et Gewandhaus Orchester. L’avantage est évident, les répétitions et tout le travail de préparation peut avoir lieu à Leipzig, à un moment où Bayreuth est pris par toute la préparation du Festival (et ne peut donc mettre à disposition les forces afférentes, orchestre et choeur, mais aussi techniciens).

Dehors: il n’est pas question, pour des raisons symboliques et aussi techniques (préparation et répétitions, occupations des espaces) de jouer dans le théâtre des Festivals (Festspielhaus) à cette époque de l’année: les répétitions musicales de Bayreuth sont brèves: 3 semaines pour 7 opéras, et avec un nouveau Ring, la pression est encore plus forte. Il faut donc jouer ailleurs. Et à Bayreuth, l’ailleurs se réduit à trois lieux:

– l’opéra des Margraves, joyau de l’architecture théâtrale baroque du XVIIème siècle, actuellement en restauration pour plusieurs années (étonnant de commencer les restaurations l’année du bicentenaire de Wagner, sensée drainer un flux touristique plus marqué) et de toute manière trop petit pour l’énorme machine wagnérienne,

– la Stadthalle, peu idoine pour de très grosses productions

– L’Oberfrankenhalle, un espace qui peut accueillir aussi bien des concerts pop que des matches de basket ou de Hand Ball, et qui pour l’occasion et pour la première fois accueille deux productions (Rienzi, Das Liebesverbot) et une version concertante de Die Feen (joué par l’Opéra de Leipzig ce dernier hiver, voir le compte rendu dans ce site).

Le public qui ressemble vu de loin à celui du Festival, trottine donc après le parking à trois étages en passant devant la piscine couverte, puis devant la patinoire, et arrive à l’Oberfrankenhalle, béton, métal, saucisses (à 2,50 € au lieu des 4 ou 5 € pratiqués sur la colline sacrée: on sent bien qu’on est dehors), bière et Coca: Bayreuth chez le populo.

Et tout le monde de soupirer, à 1 km de là le Festpielhaus, espace interdit et tant désiré, et de demeurer surtout frappé par une communication peu claire, le Festival s’affichant à peine, (Wagnerjahr 2013): dans le programme de salle, pas un salut de la direction artistique du Festival, sur les affiches, il est à peine signalé, et même si les billets d’entrée sont les mêmes qu’au Festival, on sent bien que l’administration peine à s’afficher franchement, comme si elle avait un peu honte ou qu’elle voulait (pour quelle raison?) rester à la marge.

La salle (un grand hall de sport) avec ses gradins latéraux fixes et ses gradins provisoires de face est loin d’être pleine (curieusement les places les moins chères sont vides) pour ce Rienzi pourtant dirigé par Christian Thielemann, sensé ramener les foules sur son nom (d’ailleurs les affiches titrent sur Christian Thielemann, comme s’il dirigeait tout alors qu’il ne dirige que Rienzi, les autres chefs étant Constantin Trinks (Das Liebesverbot) et Ulf Schirmer (Die Feen).

On peut penser que si les trois opéras, même en version concertante, avaient été donnés dans le Festspielhaus, et même à un autre moment de l’année, on aurait affiché complet. mais Thielemann explique dans le programme qu’il se refuse à jouer autre chose que les dix opéras traditionnels dans le Festspielhaus. J’oubliais un détail qui a son importance: les places sont chères, très chères même (jusqu’à 500 € pour quelques unes), plus chères qu’au festival comparativement (ce qui s’explique puisque l’opération n’est pas subventionnée, mais ce qui n’encourage pas le public à faire le déplacement à moins que le rapport qualité/prix soit à l’avantage de la qualité.

Ce Rienzi est musicalement solide et scéniquement indigent, c’est donc relativement mal parti.

L’histoire de Rienzi prend place dans l’agitation politique à Rome aux temps de la papauté d’Avignon, où la ville éternelle est en proie aux appétits des familles nobles, au désir d’une certaine partie de l’Eglise de quitter Avignon, et aux atermoiements d’un peuple qui se cherche des héros. La situation ressemble assez à celle décrite par Verdi à Gênes dans Simon Boccanegra, doge presque malgré lui, dont les efforts consistent à apaiser les conflits et notamment celui qui l’ oppose aux aristocrates, lui dont la fille (Amelia) qu’il a retrouvée par hasard est amoureuse d’un des porte-drapeau de la noblesse (Gabriele Adorno). Dans Rienzi, c’est la soeur de Rienzi, Irene, qui est amoureuse d’Adriano, le fils de Steffano Colonna, qui lui essaie de s’interposer dans les luttes entre Rienzi et les familles aristocratiques: on a donc une même structure Simon/Rienzi, Amelia/Irene Gabriele/Adriano. Seule différence, de taille, tout le monde meurt à la fin chez Wagner, tandis que chez Verdi, le Doge meurt, mais dans une Gênes pacifiée.

C’est que l’opéra de Wagner est déjà un objet “politique”. Dans un XIXème fils de la révolution française, les oppositions idéologiques sont fortes, notamment dans une Allemagne encore morcelée, aux mains de princes et de roitelets divers, pendant que couvent les désirs d’une bourgeoisie et de peuples inspirés par le souvenir de la révolution française et du passage des armées napoléoniennes notamment en Rhénanie- Palatinat. Wagner analyse un de ses motifs favoris, celui de l’homme providentiel (Lohengrin, Parsifal), qui, accueilli en héros, est bientôt rejeté par ceux-là même qui l’ont porté au pouvoir. Rienzi, monté au sommet avec la bénédiction de l’église, et contre la noblesse, est bientôt rejeté, excommunié, puis détruit. On peut en faire un héros positif et charismatique, mais on peut en faire aussi un “populiste” perverti par le pouvoir qui finit victime de lui même.

Philipp Stölzl à Berlin (Deutsche Oper) avait travaillé la version populiste en s’appuyant sur une référence cinématographique, Le Dictateur de Chaplin et une référence historique, Adolf Hitler et le nazisme (avec des allusions à la Germania d’Albert Speer) et la production avait une grande cohérence et une grande séduction (voir le compte rendu dans ce site).

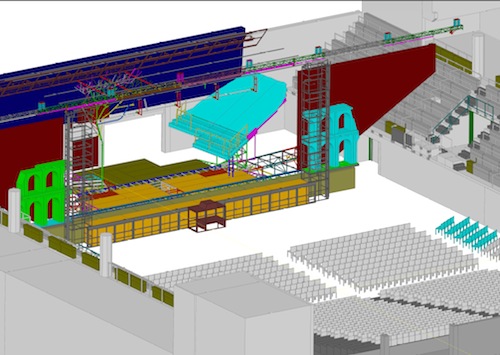

Mise en scène? Vous avez dit mise en scène? Matthias von Stegmann signe une mise en images (pauvres), une mise en espace (réduite à l’os) qui permet (à peine) de souligner les détails de l’intrigue, mais qui laisse pour une grande part les chanteurs livrés à eux-mêmes, quand c’est Daniela Sindram, merveilleuse Adriano, c’est positif, quand c’est l’Irene un peu pataude de Jennifer Wilson, c’est déjà plus problématique. Certes, on peut souligner la difficulté inhérente au lieu: une scène large, mais sans dessous ni hauteur, permettant des déplacements de décors exclusivement latéraux, un orchestre à niveau sans fosse, obligeant le chef à être assis, sinon il masque les chanteurs (oui oui, on est…à Bayreuth!). Pauvres spectateurs des premiers rangs (et des prix les plus chers) qui doivent affronter un son brouillé, une vision obstruée, et un manque de recul!

Mise en scène? Vous avez dit mise en scène? Matthias von Stegmann signe une mise en images (pauvres), une mise en espace (réduite à l’os) qui permet (à peine) de souligner les détails de l’intrigue, mais qui laisse pour une grande part les chanteurs livrés à eux-mêmes, quand c’est Daniela Sindram, merveilleuse Adriano, c’est positif, quand c’est l’Irene un peu pataude de Jennifer Wilson, c’est déjà plus problématique. Certes, on peut souligner la difficulté inhérente au lieu: une scène large, mais sans dessous ni hauteur, permettant des déplacements de décors exclusivement latéraux, un orchestre à niveau sans fosse, obligeant le chef à être assis, sinon il masque les chanteurs (oui oui, on est…à Bayreuth!). Pauvres spectateurs des premiers rangs (et des prix les plus chers) qui doivent affronter un son brouillé, une vision obstruée, et un manque de recul!

Pas de vraie mise en scène (entendue comme lecture), mais une plate reproduction du livret, sans travail d’acteur, sans travail sur les foules (systématiquement le choeur est face au chef, se plaçant face au public comme pour la photo), le tout en costume de ville pour faire moderne, avec quelques vidéos (pour faire archi-contemporain) qui montrent la Oberfrankenhalle comme un lieu de rassemblement populiste (une sorte de Nuremberg en salle), des costumes d’aujourd’hui ( de Thomas Kaiser) des décors (Matthias Lippert, qui signe aussi les vidéos) qui évoquent le Colisée (on est à Rome) ou les thermes de Caracalla (deux murs verticaux latéraux qui rappellent la scène en plein air utilisée pour la saison d’été de l’Opéra de Rome), quelques escaliers et une reproduction des gradins de la Oberfrankenhalle, le tout avec quelques projections et lumières colorées. La messe est dite: pour son entrée sur le territoire de Bayreuth, ce Rienzi n’entrera pas dans la légende, une entrée et sortie par la petite porte. Sans doute ce travail est-il rapide et destiné à l’oubli: Leipzig a une production de Nicolas Joel et aucun théâtre ne reprendrait un spectacle aussi insuffisant.

Il en va autrement de la musique. L’Orchestre du Gewandhaus, malgré quelques petits problèmes aux cuivres quelquefois, dirigé (pour la première fois à ma connaissance) par Christian Thielemann est très bien préparé (il l’a déjà joué à Leipzig pendant la saison, mais sans Thielemann), direction précise, nerveuse, bien calibrée (encore que l’acoustique de la salle renvoie un son souvent brouillé, où les pupitres sont mal distingués), rythmée, pleine de relief et de dramatisme. Thielemann semble très à l’aise dans ce type de répertoire: m’est avis qu’il pourrait avec profit se diriger vers Weber, Schubert (Fierrabras) ou même…pourquoi pas, Meyerbeer voire Berlioz vu ce que j’ai entendu hier soir: pourquoi pas un Benvenuto Cellini ou des Troyens? Avec une telle direction, l’oeuvre est portée, servie, valorisée, si bien qu’on se demande pourquoi malgré ses longueurs (et bien qu’elle ait été encore coupée à la représentation, trop à mon avis: pour une fois, à Bayreuth, on pouvait OSER la version intégrale), l’oeuvre n’a pas un vrai destin dans les grands théâtres.

Le choeur de Leipzig, très sollicité, s’en sort avec les honneurs: on peut rêver de l’effet qu’il aurait pu produire dans la salle du Festspielhaus.

Les solistes rassemblés (grands solistes internationaux et membres de la troupe de Leipzig) forment un ensemble très solide, homogène: les rôles de complément sont tenus avec honneur (par exemple le Cardinal Orvieto de Tuomas Pursio, mais aussi le Paolo Orsini de Jürgen Kurth ou le Steffano Colonna de Milcho Borovinov).

Robert Dean Smith (Rienzi) donne toujours l’impression de relative fragilité, à cause de cette voix claire qui semble toujours a priori insuffisante pour les rôles écrasants qu’il tient (Tristan!) et au bout du compte, il tient toujours la distance, avec élégance, avec vaillance aussi. Il a un timbre qui me rappelle René Kollo, et dans Rienzi non seulement il tient la distance (avec quelques traces de fatigue à la fin dans sa fameuse prière néanmoins exécutée avec honneur) mais fait preuve de vaillance, avec de beaux aigus (premier acte) même si la présence scénique et le charisme font quelquefois défaut. Il reste un Rienzi qui peut faire référence désormais, à côté de celui de Torsten Kerl.

Le cas de Jennifer Wilson est très différent. J’ai aimé naguère à Valencia sa Brünnhilde, qui me rappelait les grandes Brünnhilde d’antan. Je pense même que c’est une vraie voix pour Brünnhilde, avec une couleur très différente de celle nécessaire pour Sieglinde par exemple. Pour Irene, il faut des aigus triomphants, mais il faut aussi un style qui se rapproche d’une Leonore de Fidelio, avec une voix ductile, une capacité à moduler, à cadencer, une voix douée de puissance, de volume, et aussi et surtout de souplesse (comme c’est difficile de trouver les trois en une): Jennifer Wilson n’a pas la souplesse: dès qu’il en faut tant soit peu, dès qu’il faut un tant soit peu d’agilité aussi, la voix devient problématique, avec des sons fixes, et quelquefois ratés; mais les aigus et les suraigus sont larges, bien posés, avec un bel appui sur le souffle. Dès qu’elle monte à l’aigu, la voix immense domine largement les ensembles et l’on entend des notes d’une grande beauté. Pour le reste, c’est un peu brut, et manque singulièrement de lyrisme voire de style.

Quand on écoute Rienzi, on est surpris car le rôle qui nous marque n’est pas tant Rienzi ni Irene, mais celui d’Adriano. Sans Adriano d’exception, pas de grand Rienzi. C’est le rôle de référence (donné à la création à Wilhelmine Schröder-Devrient). Il exige intensité, volume, souplesse, ductilité, aigus, graves, couleur. Daniela Sindram, native de Nuremberg, qui conduit désormais une carrière en free lance après avoir été en troupe dans de nombreux théâtres allemands (et à la fin à Munich) est tout à fait extraordinaire dans Adriano; elle laisse loin derrière elle Kate Aldrich, dont j’avais pourtant apprécié la prestation à Berlin.

Elle a d’abord la présence scénique, elle campe un travesti confondant de vraisemblance, elle a ensuite la voix, tant les aigus redoutables que la souplesse et le style: jamais un vilain son, la voix toujours bien posée, toujours projetée, toujours bien appuyée sur le souffle. Une prestation de référence. Il sera difficile de s’en passer si un théâtre veut remonter Rienzi. C’est elle qui emporte tout et notamment les hurrahs du public.

Au total, et malgré les défauts de communication, une réalisation scénique un, deux ou trois tons en dessous, malgré le lieu sinistre des représentations, malgré l’éloignement mental du Festspielhaus, la réalisation musicale est vraiment de premier plan, le niveau général tout à fait remarquable, et dans un théâtre à l’acoustique seulement normale, un tel travail musical aurait fait date. Même si on aurait aimé dans ce lieu avoir droit à un Rienzi complet, sans coupures. Mais Thielemann argue du fait de ne pas avoir eu le temps d’y travailler suffisamment et promet pour plus tard un Rienzi complet avec ballet. Mais n’est-ce pas le rôle d’une direction artistique de décider quelle version proposer? Voilà un Rienzi de référence condamné à la petite porte, un peu victime de l’organisation artistique du festival et des erreurs de marketing patentes, ainsi que des prix extravagants, tout cela en porte la lourde responsabilité. Coup d’épée dans l’eau: une épée en diamant dans une eau trouble.

[wpsr_facebook]

Tout cela n’est guère rassurant sur le professionnalisme de la direction artistique, valide de ce qu’en disait Stefan Herheim l’an passé (qu’il n’était pas sûr que cette équipe l’aurait invité pour un projet tel que son Parsifal), sans compter des rumeurs – toujours persistantes ? – de reprise en main par les “tutelles” du festival. Vous qui êtes sur place, rien ne filtre sur le nouveau Ring ? J’ai une bonne intuition pour Castorf (comme d’aucuns auraient pu l’avoir pour le Tristan de Müller) mais allant à la dernière série, je ne pourrais ignorer longtemps ce qu’il en sera… merci pour ce blog.

Espérons que les représentations soient à la hauteur…