La présentation des œuvres de jeunesse de Richard Wagner s’est terminée à Bayreuth avec Das Liebesverbot du 14 juillet dernier. Même si je n’ai pas vu Die Feen en juillet, j’avais vu cet opéra à Leipzig en février dernier, avec la même distribution ou peu s’en faut, le même chef et le même orchestre; je renvoie donc le lecteur au compte rendu de ce spectacle. On peut dire que l’initiative est un succès musical, malgré les inévitables imperfections sur des œuvres peu jouées et peu familières aux artistes. Rienzi a bénéficié de la présence de Christian Thielemann et d’une distribution internationale, mais c’est Das Liebesverbot qui reste l’opération la plus réussie, au total, avec une exécution de qualité et une mise en scène habile et intelligente, pour une œuvre qui contrairement aux deux autres, n’a pas bénéficié de productions récentes dans les théâtres européens et qui donc est une vraie surprise.

Mais on devait bien se douter qu’avec des chefs reconnus ou prometteurs, un orchestre aussi prestigieux que le Gewandhaus de Leipzig et la garantie du partenariat d’un opéra solide comme l’Oper Leipzig, la qualité artistique (exception faite de la mise en scène de Rienzi, superficielle et bâclée) ne ferait pas défaut.

La question est ailleurs, les questions devrait-on dire, qui se posent après le relatif échec commercial de cette programmation, et les erreurs de marketing qui l’accompagnent.

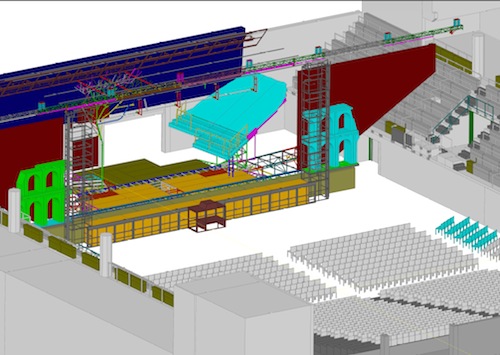

Partons déjà de la question posée par la qualité artistique: quand on propose des places au prix maximum de 500€, c’est à dire le billet d’opéra le plus cher du marché (plus que Salzbourg) , peut-on admettre une production de Rienzi aussi insignifiante? Certes, il s’agit d’une production qui ne sera pas reprise, faite ad-hoc pour un lieu qui lui, n’est pas ad-hoc pour l’opéra! Justement, qu’est-ce qui justifiait des prix aussi élevés pour une manifestation dans une salle de sport, à 2km du Festspielhaus?

Adéquation lieu, programme, prix et image…voilà la principale série de points d’interrogations.

On pourra discuter à l’infini du lieu choisi pour cette programmation exceptionnelle. Quelles qu’en soient les motifs, il me semble qu’on aurait du mal à convaincre un public qui paie de 100 à 500€ de venir à Bayreuth sans aller au Festspielhaus. En terme d’image, le Festival de Bayreuth, c’est d’abord le Festspielhaus. Mais l’amener dans une grande salle de sport, aménagée de manière partielle, sur des sièges de plastique, sans un minimum de rituel festivalier (les fanfares de fin d’entracte remplacées par une sorte de coup de casserole, par exemple), et croire que le public va venir seulement parce qu’on est à Bayreuth, c’est vraiment faire une grossière erreur de jugement. Le public qui paie en veut évidemment pour son argent. Et là, à l’évidence, il n’en a pas pour son argent.

La motivation pour venir à Bayreuth, c’est évidemment le théâtre: c’est d’ailleurs très largement le motif pour lequel le festival n’a pas besoin de gros efforts de marketing pour attirer le public et pour lequel la demande est infiniment supérieure à l’offre. L’erreur vient peut-être que les organisateurs ont cru qu’il suffirait d’afficher “Bayreuth” et “Thielemann” pour mettre en branle les longs cortèges de visiteurs. Si au moins dans l’offre une soirée avait été prévue dans le théâtre (pour un concert par exemple) je suis sûr que la réponse du public aurait été différente, a fortiori si l’on avait programmé dans la salle du festival les mêmes œuvres en version concertante, sans orchestre en fosse (puisque, dixit Thielemann, elles ne conviennent pas à la fosse de Bayreuth) et à n’importe quelle date (par exemple au moment de la Pentecôte, autour de la date anniversaire du 22 mai).

Sans Festspielhaus, il aurait fallu pour attirer le public développer une politique marketing particulièrement ciblée, et conquérir, aller chercher ce public “avec les dents” comme dirait l’autre alors que ce festival a l’habitude d’un public captif qu’il n’a jamais eu besoin d’aller chercher. D’où évidemment la difficulté notable et le résultat pour le moins contrasté.

On reste assez colère de voir des rangs entiers vides (y compris pour Rienzi qui affichait Thielemann) les gradins latéraux (places les moins chères) remplis à peine à 10% et on se pince en se disant “je suis à Bayreuth”.

Défaut de marketing, manque d’initiative pour vendre au dernier moment, repli sur une politique minimale dès qu’il a été clair qu’on ne remplirait pas, tout cela est si évident qu’on se demande s’il n’y a pas là de propos délibéré. Pourquoi programmer en fanfare il y a un an les “Frühwerke” pour ensuite proposer un site mal identifié, mal fichu, mal affiché, avec des plans de salle ne permettant pas de voir les places libres, un site qui ne met pas en avant les qualités de l’offre et qui n’est pas clairement en lien avec le site officiel du Festival. Déjà, il y a là un mystère.

Mystère qui s’épaissit lorsqu’on est sur place, à Bayreuth: on trouve peu d’affichage ou de publicité, des indications parcellaires du lieu des représentations , et sur le site du Festspielhaus, où l’on va quand même en pèlerin, parce qu’on ne peut aller à Bayreuth sans au moins y faire un tour, aucune allusion à ce qui se passe plus bas .

Sur place, à l’Oberfrankenhalle, à part le kiosque à bière et à saucisses, une billetterie discrète, un étal pour vendre disques et “souvenirs” wagnériens (tee shirts et autres joyeusetés), il reste des indications peu claires sur les places (rangs etc…), pas la moindre décoration un peu festive ni dehors ni dedans (sinon des fanions des sponsors) et une salle inadéquate aménagée avec un gradin central entouré des gradins latéraux à peu près vides, et les places les plus chères dans les premiers rangs, sans recul, sans vision un peu globale du dispositif.

Quant au matériel d’accompagnement du spectateur, je veux parler du programme de salle on reste bouche bée, on reste incrédule: un programme commun aux trois œuvres, au graphisme faussement contemporain, avec des distributions écrites en une police si réduite que la lecture en est difficile (en plus en blanc sur fond gris) avec des élégances graphiques qui rendent certaines pages illisibles, un graphisme et une mise en page différentes à chaque page, le pompon étant le résumé de Das Liebesverbot où alternent ligne à ligne le résumé du premier acte et du second acte: autrement dit (si je n’ai pas été assez clair ): ligne 1 premier acte ligne 2 second acte ligne 3 premier acte etc…. Où certains textes sont en anglais seulement et d’autres en allemand seulement, sans cohérence, sans rien pour clarifier, alors que ces programmes se devaient d’éclairer le public pour qui ces œuvres sont très peu connues. J’ai renoncé à le lire, c’est une entreprise vaine tant on fatigue, mais je le tiens à disposition de qui douterait de ma bonne fois ou penserait que j’exagère un peu.

Hélas, j’aimerais avoir un peu d’humour, mais j’ai tellement ce lieu dans la peau, ce festival dans mon cœur que je suis plutôt à la fois stupéfait et désolé. Certes, le matériel habituel du festival n’est pas d’une qualité notoire (design, contenus) : les programmes de Munich, ou même tout simplement de Paris sont bien plus détaillés et bien mieux faits. Mais sur ce coup là comme on dit, tous les records sont battus: personne dans le management n’a pu arrêter ce projet graphique absurde?

Alors on se pose des questions: pourquoi si peu de publicité, pourquoi si peu de marketing, pourquoi cette impression de Bayreuth du pauvre malgré le soleil éclatant? Certes, on peut penser que l’absence de remplissage de la salle a induit une limitation des disponibilités financières, mais il semble qu’on ait aussi bien manqué de compétences techniques, managériales, d’organisateurs efficaces: vu le résultat, tout se passe comme si le Festival voulait se faire tout petit, alors que le produit présenté était de qualité, pouvait valoir le déplacement, même dans une salle à l’acoustique pas toujours convaincante. Le mystère reste pour moi la contradiction entre des prix exagérés et une offre qui en rien ne les justifiait, même si elle était de qualité. Ce pouvait être au contraire l’occasion pour attirer un public qui ne vient pas habituellement, avec des prix attractifs avec une ambiance alternative, plus “cool”(et peut-être dans le package une visite du Festspielhaus, malgré la fermeture jusqu’en septembre pour répétitions – il n’y pas si longtemps, le Festspielhaus se visitait le matin avant 10h en temps de Festival ) .

Obtenir un résultat aussi contrasté quand on a de l’or dans les mains (Bayreuth, Wagner, Thielemann,Gewandhaus), comme on dit, il faut le faire. C’est une vraie question sans réponse. Simplement je ne comprends pas que ce qui était évident pour les gens du public avec lequel j’ai pu échanger ne l’ait pas été à un niveau plus haut. Je ne comprends pas.

[wpsr_facebook]