Ces derniers mois, pour expliquer les motifs d’une éventuelle désaffection des publics pour l’opéra, on a vu apparaître dans la presse et les réseaux sociaux plusieurs contributions mettant en cause les mises en scène « modernes » qui ruineraient le plaisir de l’opéra.

Ainsi, par leurs excès, les horribles metteurs en scène auraient contribué largement à éloigner le public des opéras, à cause tout à tour du Regietheater (encore une fois il faudrait m’expliquer ce qu’on entend par là) des « transpositions » (là encore il faudrait expliquer pourquoi, comment et depuis quand), du culte de la laideur (là encore une notion toute relative…) etc.. etc… Un chef d’orchestre indigne a même enfilé un masque de sommeil pour diriger au Festival de Torre del Lago-Puccini en guise de protestation contre la mise en scène…

Alors j’ai voulu savoir ce que ces contempteurs entendent par mises en scène « modernes » et ce qu’ils désirent en retour. J’ai d’abord pensé naïvement que ces mélomanes amers appelaient de leurs vœux des mises en scène non « modernes » et pour mieux comprendre, j’ai consulté un dictionnaire d’antonymes, et voilà ce qu’on trouve pour les antonymes de moderne (source, http://www.antonyme.org/antonyme/moderne).

anachronique ancien antique archaïque arriéré classique démodé dépassé désuet fossile inactuel obsolète périmé passé préhistorique primitif rococo suranné traditionnel vétuste vieilli vieillissant vieillot.

En appliquant tour à tour ces adjectifs à l’expression « mise en scène », le paysage ressemble à un grenier ou à une échoppe de marché aux puces. Je ne peux me résoudre à cette pensée tragique qu’une partie des mélomanes (et des journalistes, et des chanteurs et des chefs) souhaite des mises en scènes obsolètes, primitives, surannées, vieillottes, j’en passe et des meilleures…

Devant les absurdités qu’on lit çà et là, qui sont plus souvent des invectives que des analyses, et nourri par l’histoire des réceptions du public, des publics de l’époque de leur création à des mises en scènes devenues ensuite culte (pensons à Chéreau à Bayreuth), et par la question de la complexité d’un art qu’on veut réduire au simplisme, je voudrais rappeler quelques éléments face à des manifestations antihistoriques, anticulturelles et antiartistiques qui ressemblent aussi beaucoup à des réactions idéologiques (et politiques) que l’ai fétide ambiant encourage pour certains, corporatistes pour d’autres.

Quelques évidences pour commencer

Il y a eu quelques attaques en règle dans le monde de l’opéra contre les tendances des mises en scène contemporaines qui ont réveillé la bête et tenté de répondre à une question qui ne se pose pas.

Si ces gens savaient un peu de quoi on parle, ils sauraient que le Regietheater est un mouvement né à la fin des années 1970, et que ses représentants ont aujourd’hui entre 70 et 80 ans, quand ils ne sont pas décédés. C’est une appellation commode pour mettre dans un même sac toutes les mises en scènes qui dérangent un certain public réactionnaire, qui a toujours existé, le même qui huait Wieland Wagner ou Patrice Chéreau ou Jorge Lavelli quand ils proposaient leurs visions nouvelles à l’opéra. Rien n’a changé.

À lire ces libelles, on affirme qu’en France par exemple la désaffection du public signifie fin de l’opéra dont on rend responsable les mises en scènes. Or, liste des théâtres en main, la plupart ont perdu du public mais l’écrasante majorité des opéras en France propose des productions traditionnelles, seules des institutions comme l’Opéra de Paris (et pas toujours), l’Opéra de Lyon, l’Opéra du Rhin, quelquefois l’Opéra de Lille proposent des mises en scènes contemporaines qui peuvent « heurter » un public traditionaliste. Les autres théâtres qui proposent de l’opéra proposent des productions plutôt « classiques ». Si l’on écoute ces libelles la désaffection devrait toucher en premier les premières, ce qui n’est pas vérifié… mais qui se vérifie aussi ailleurs, là où le « Regietheater » est encore un mot inconnu. On a observé une lente érosion des publics en Italie aussi, un pays où ce mot est encore plus inconnu qu’en France.

Donc l’argument est agité pour faire buzz, dans des médias français d’opéra ou de musique classique très largement opposés aux mises en scènes contemporaines et aux évolutions du théâtre.

L’avenir de l’opéra est une question qui se pose depuis des dizaines d’années : il suffit de relire les interviews de Gerard Mortier déjà quand il était à la Monnaie, ou de Rolf Liebermann quand il était à Paris, à une époque où le public était en extension (une extension à laquelle on a répondu par de nombreuses constructions de salles et d’auditoriums). L’avenir du genre est une question qui se pose, mais pas sous le prisme des mises en scènes, plutôt sous le prisme général des exigences du genre lyrique à tous les niveaux, et c’est une autre question.

Cette question commence d’ailleurs à se poser dans des pays de tradition plus musicale, même si ce n’est pas exactement dans les mêmes termes.

Il faut distinguer aussi les articles opportunistes, comme celui paru dans Le Temps le 12 septembre dernier, à relier évidemment au changement de direction à prévoir au Grand Théâtre de Genève, où Aviel Cahn part pour Berlin dans trois saisons. Il s’agissait de peser indirectement sur le débat de la succession, dans une Suisse où deux des trois théâtres les plus importants (Bâle et Zürich) sont plutôt ouverts, et où le choix d’Aviel Cahn à Genève avait été considéré comme une rupture après une dizaine d’années de ronronnement. Donc l’article en question ouvrait un débat qui avait de fortes implications locales.

Mais évidemment, on s’en est emparé dans les officines, c’était trop beau, d’autant que des stars du chant comme Jonas Kaufmann relayaient le même refrain.

Dernier point, on a en France récemment porté aux nues la Carmen rouennaise, comme un retour à la saine tradition (un opéra plutôt fraichement accueilli à sa création d’ailleurs) en niant tout ce que les recherches philosophiques sur l’herméneutique nous ont appris, à savoir que le retour au passé n’est jamais un vrai retour, mais un regard sur nos fantasmes du passé, sur nos représentations présentes du passé. On sait bien que l’âge d’or n’existe pas. Nous allons essayer de développer la question sans du tout d’ailleurs remettre en cause la pertinence de l’entreprise, mais simplement en essayant d’en dire le périmètre.

La mise en scène à l’opéra

Rappelons que l’histoire de la mise en scène, au sens moderne du mot, commence dans la dernière partie du XIXe siècle, en réaction à une pratique de l’opéra fossilisée et antithéâtrale, développée notamment dans les écrits de Richard Wagner mais aussi inspirée à la fin du XIXe par les innovations techniques qui vont définitivement changer le rapport de la salle à la scène, qui concernent d’ailleurs aussi bien l’opéra que le théâtre parlé. On évoquera pour mémoire sa réflexion : « j’ai inventé l’orchestre invisible, que n’ai-je inventé le théâtre invisible… » ce qui n’est pas spécialement sympathique pour le théâtre de son temps, à commencer par le premier Ring de Bayreuth, dont il n’aimait pas la mise en scène, c’est de notoriété publique.

La réflexion sur la mise en scène s’enrichit, moins à l’opéra qu’au théâtre, par des contributions de théoriciens comme Adolphe Appia, Edward Gordon Craig, Max Reinhardt (cofondateur du Festival de Salzbourg conçu d’abord comme Festival de Théâtre), Stanislavski, Antoine, Jacques Copeau, Vsevolod Meyerhold, Bertolt Brecht, Peter Brook etc… La liste est longue de ceux qui réfléchissent au XXe siècle sur l’art de la mise en scène, y compris au péril de leur vie (Meyerhold), ce qui nous montre aussi que la question théâtrale est idéologique et politique.

À l’opéra, avant la deuxième guerre mondiale, rien ne bouge vraiment, sinon les réflexions scéniques essentiellement théoriques menées par Adolphe Appia, et pratiques à Bayreuth, y compris sous l’impulsion d’un certain Adolf Hitler, qui impose une nouvelle mise en scène de Parsifal (au grand dam des traditionnalistes), l’ancienne étant maintenue depuis la création en 1882 comme une relique.

Après la deuxième guerre mondiale, l’opéra connaît à Bayreuth encore, une sorte de révolution avec Wieland Wagner, sanctifié aujourd’hui, qui n’a pas manqué d’être en son temps conspué, tandis que des disciples de Brecht commencent à travailler à l’opéra comme Giorgio Strehler en Italie et ou en Allemagne de l’Est à la fin des années 1960 dans le sillage de la réflexion brechtienne (Ruth Berghaus, Götz Friedrich, Harry Kupfer, vrais fondateurs du Regietheater, et à l’ouest Hans Neuenfels), en Pologne, autour de Tadeusz Kantor puis de Jerzy Grotowski., mais aussi en URSS autour de Iouri Lioubimov et de la Taganka.

Que pour l’essentiel la réflexion théâtrale qui a abouti à notre théâtre d’aujourd’hui ait été menée dans des pays totalitaires du bloc de l’Est par des gens qui s’inscrivaient en résistance ouverte ou aux marges, ou qui jouaient avec les failles de ces régimes en dit long, y compris sur l’intolérance des contempteurs de ce théâtre aujourd’hui qui en est l’héritier. Enfin, dans les pays anglosaxons de grande tradition actoriale, la question de la mise en scène se réduit souvent à la question de l’acteur, et les metteurs en scènes novateurs (Brook, Wilson, Sellars) ont fait essentiellement carrière en Europe continentale. Un hasard ?

Tout cela pour souligner que la question de la mise en scène ne vient pas de nulle part, qu’elle n’est pas une génération spontanée d’imbéciles et de trouble-fêtes et qu’elle court toute la fin du XIXe et le XXe siècle dans un parcours où se mêlent à la fois la réflexion sur les évolutions du théâtre, notamment face au cinéma, sur les technologies, et enfin sur l’état du monde et l’histoire, et cette question évidente qui se pose depuis des décennies : que peut nous dire du monde et de nous-mêmes le théâtre d’aujourd’hui ?

De ce bouillonnement intellectuel, l’opéra n’a cure jusqu’aux années 1970. la question de la mise en scène se pose à Bayreuth depuis les années 1950, dans le reste du monde à quelques rarissimes exceptions, elle ne se pose pas : prima la musica, primi i cantanti, chant et musique ont la primeur, la mise en scène se réduisant à de « beaux » décors et de « beaux » costumes colorés, dans une tradition spectaculaire qui remonte au monde baroque des XVIIe et XVIIIe : l’opéra, un monde du tape-à-l’œil, pour public ivre de voix qui vient simplement se distraire. Temps bénis où les chanteurs étaient les rois.

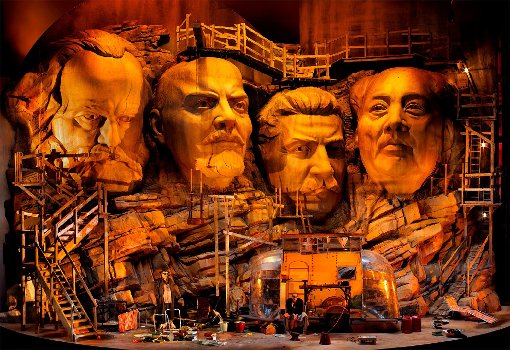

Deux événements aux conséquences considérables vont bousculer ce bel ordonnancement. Tous deux à Bayreuth : en 1972, Götz Friedrich transfuge de l’Est met en scène Tannhäuser idéologique et ouvrier et Patrice Chéreau en 1976 met en scène le Ring du centenaire, sous la direction de Pierre Boulez.

Notons qu’en 1974, Luca Ronconi avait commencé un Ring à la Scala sous la direction de Wolfgang Sawallisch qui avait tellement bousculé qu’il ne sera poursuivi que plusieurs années plus tard à Florence. Ce Ring influencera évidemment Chéreau et montre qu’à l’opéra on commence à frémir : si l’on prend l’exemple de Paris, le scandale provoqué par le Faust signé par Lavelli (quarante ans de présence au répertoire ou à peu près jusqu’à son remplacement par une production minable de Martinoty…heureusement rattrapée par celle de Kratzer actuelle) date de juin 1975… Comme quoi scandale en 1975 et classique dans les années 2000, c’est pareil pour le Ring de Chéreau, porté aux nues par les enfants de ceux qui hurlaient à la trahison en 1976.

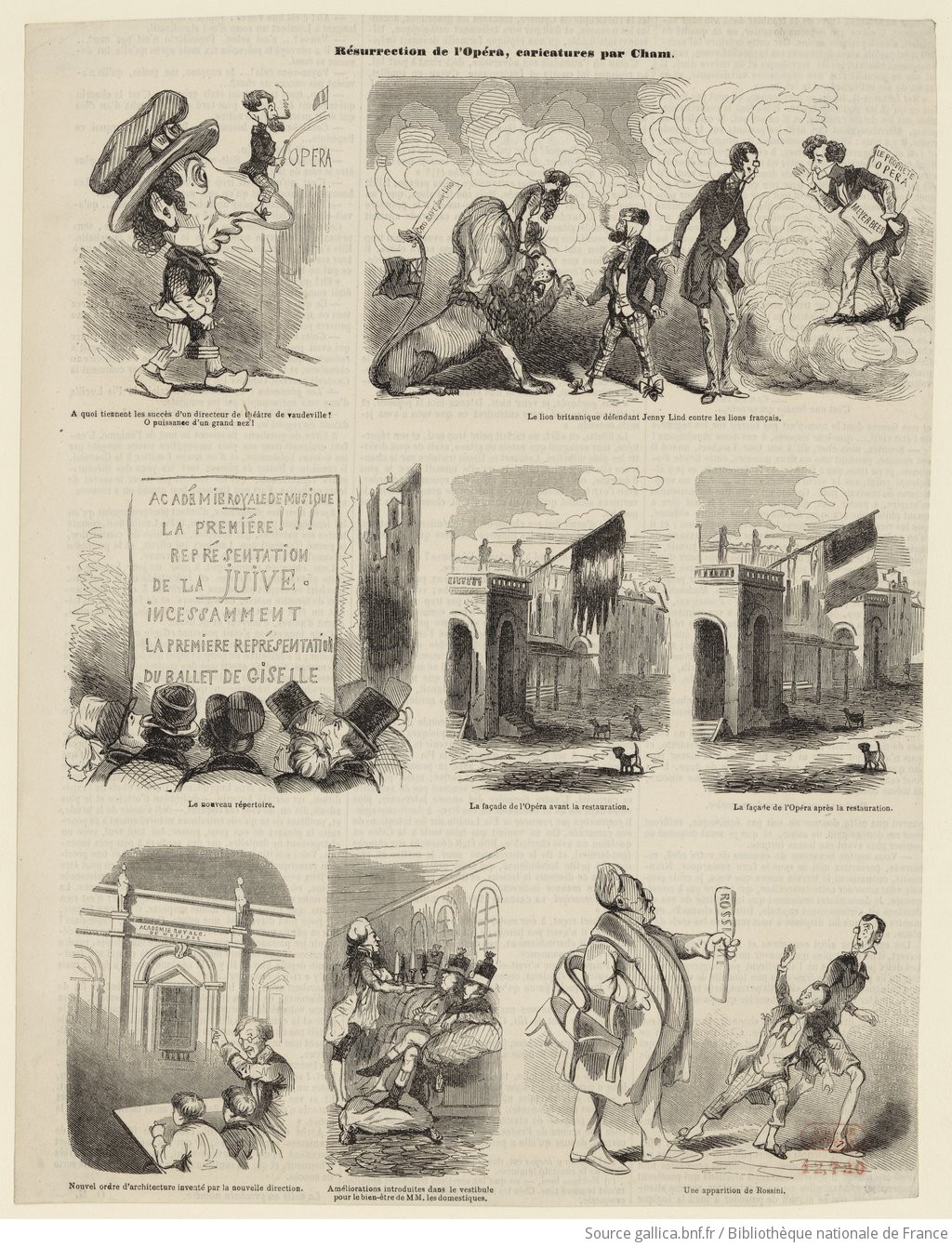

Et l’histoire se répète au théâtre où chaque génération de spectateurs affiche ses oppositions : l’histoire se répète jusqu’à devenir une farce, pour parodier Marx.

Je l’ai écrit très souvent dans ce Blog, et notamment dans mes articles sur le Regietheater : si Chéreau n’est pas un représentant du Regietheater pur et dur, il a été formé auprès de Strehler au Piccolo Teatro de Milan, qui est un grand metteur en scène de Brecht, et son travail au théâtre d’abord (La Dispute), à l’opéra ensuite (Les Contes d’Hoffmann), lui ouvrent les portes de Bayreuth, où son Ring est considéré comme une révolution, provoquant des réactions d’une rare violence, dans la salle et hors de la salle, de la part des spectateurs, de certains universitaires et associations et aussi de certains chanteurs (Karl Ridderbusch, René Kollo) qui se répandent dans la presse avec des arguments voisins de ce qu’on entendait sur Wieland Wagner en 1956 (Die Meistersinger von Nürnberg) et aujourd’hui dans la bouche des Kaufmann et autres.

En réalité quelles que soient les périodes, on entend les mêmes reproches, notamment l’absence de respect du compositeur et de ses « intentions » (qu’évidemment tout le public connaît par des séances de spiritisme ad hoc – esprit de Wagner es-tu là ?) quand ce n’est pas la trahison par des metteurs en scène qui ne connaissent pas la musique… un exemple : Christoph Marthaler dont le Falstaff a provoqué à Salzbourg de dangereuses éruptions boutonneuses et des crises d’urticaire a d’abord été musicien avant d’avoir été metteur en scène et connaît parfaitement la partition de Falstaff, qu’il aime, au contraire que ce que j’ai lu sous la plume d’un de ces libellistes.

Et l’attaque frontale de certains aujourd’hui contre les mises en scènes reprend des arguments mille fois ressassés, sans argumentaires nouveaux, comme si la mise en scène était devenue l’élément perturbateur d’un ordre des choses qui semblait aller si bien, un âge d’or, cet avant des « grandes » mises en scène (dans lesquelles on place étrangement les Wieland Wagner, les Chéreau si vilipendés à l’époque de leurs productions).

Le monde de l’opéra appartenait jadis aux chanteurs et aux chefs, et l’arrivée de la mise en scène a bousculé ce petit monde, en le surprenant dans ses habitudes : la mise en scène prenait un peu de la lumière qui leur était réservée, si bien que certains chefs, persuadés qu’ils étaient le tenant et l’aboutissant de l’opéra, se sont mis à la mise en scène, par exemple Karajan dans les années 1970, plus récemment Riccardo Muti (avec sa fille comme prête-nom) ou Ivan Fischer avec des résultats contrastés.

Mais l’opéra n’est ni le chef, ni le chanteur, ni le metteur en scène, l’opéra est une combinatoire…

La question est donc plus profonde, elle concerne bien plus la relation du public d’opéra au théâtre, et notamment aux évolutions du théâtre parlé, elle concerne le cloisonnement des publics et la totale inculture de beaucoup d’artistes lyriques ou chefs d’orchestre en matière de théâtre parlé, pour ne pas évoquer celle de certains spectateurs hurleurs ou « souffrant » en silence. La réflexion sur le théâtre qui existe depuis des siècles ne peut que rejaillir sur l’opéra, art scénique par excellence, qui mêle théâtre et musique. Ce qui en France a été compris dans le domaine de la danse qui s’est ouverte sur des formes très diverses semble être refusé à l’opéra, qu’on veut forcément empaillé sans doute parce qu’on aime qu’il garde son caractère d’entre soi doré et champagnisé.

Or la réflexion théâtrale, celle des Brecht, des Kantor, des Grotowski, des Brook, des Wilson etc… rejaillit forcément sur la manière de jouer, sur la manière de lire un texte, un personnage, une situation, et sans qu’on ne le perçoive forcément aussi sur notre manière d’aller au théâtre, d’accepter telle ou telle forme, d’autant que la réflexion accompagne aussi les évolutions des techniques scéniques, vidéo, laser, éclairages qui changent complètement notre regard et nos visions.

Mais ici l’inculture est de mise : il est clair que l’école, pas plus qu’elle ne transmet l’opéra (on s’étonne que les jeunes n’y aillent pas, qui leur en parle à l’école ?), ne transmet le théâtre. Certes on y étudie le théâtre à travers l’évolution des formes littéraires (les genres, les écoles, les périodes), mais pratiquement jamais (sauf de la part d’enseignants sensibilisés ou formés) on ne parle de mise en scène, de jeu, de passage du texte à la scène. Je connais suffisamment le sujet de l’intérieur pour constater qu’il n’y a pas d’évolution de ce point de vue entre les années 60 où j’étais élève et les années 2000 où j’étais inspecteur (sauf évidemment dans les « options » et enseignements spécialisés), si ce n’est pendant le bref passage dans les programmes de l’objet d’étude, Théâtre : texte et représentation, aujourd’hui aux oubliettes, si bien que pour le tout-venant des élèves, rien ne se passe s’ils ne sont pas dans un contexte familial favorable ou tombés avec le prof sensibilisé. Il n’y a donc pas à s’étonner de la situation.

D’abord on confond mise en scène avec décors et costumes, et mise en scène et mise en place (« tu sors là, tu entres là ») ; très souvent quand on parle de mise en scène on vous répond décors… La mise en scène, à l’opéra, c’est pour tous ces contempteurs un simple passe-plat.

Ensuite on nie totalement une vérité qui structure l’origine de l’opéra, né pour faire revivre la tragédie grecque, c’est-à-dire le théâtre par excellence. Une intention que Wagner retrouvera avec son théâtre de Bayreuth conçu au départ comme populaire et si clairement référencé au théâtre grec, comme retour au « vrai » théâtre puisqu’il qu’il refusait l’opéra de son temps, fossilisé, mondain, qui n’avait pas de valence civique ou politique. Mais Wagner est un horrible, c’est bien connu puisqu’il a contribué à la naissance de la mise en scène…

La mise en scène offre une réponse à une question posée par des textes, livret et ses sources, et partition. Il est évident que des textes aussi denses que celui du Ring ou même celui de Lohengrin ou Parsifal posent des questions qui vont dans plusieurs directions, à commencer par celle du Sauveur… une question politiquement très actuelle, très urgente, et qui semble échapper à des yeux qui préfèrent le cygne, la colombe, ou le dragon « pour rêver », étant bien entendu que les récits d’opéra nous font rêver : Lucia qui délire après avoir sauvagement assassiné le mari qu’on lui a imposé, Traviata qui meurt de phtisie abandonnée de tous, Tosca quasi violée, meurtrière, et qui se jette du haut du château Saint Ange, sans parler d’Otello, de Bohème, de Pagliacci, histoires de meurtres, de misères et de sang, et je ne parle ni de Lulu, ni de Wozzeck ni même des opéras baroques dès les origines, parce que l’Incoronazione di Poppea n’est pas spécialement un conte de fées…

Mais tout paraît tellement plus supportable avec cette musique qui adoucit les mœurs et non avec ces horribles metteurs en scène qui nous mettent devant les yeux la vérité des livrets, des livres et donc des hommes.

La presse française en transes autour du refus des mises en scène « modernes » semble mettre en relief ce qui ne serait qu’une mille et unième resucée du conflit entre les anciens et les modernes.

C’est faux

Comme tout travail artistique, une mise en scène a du sens ou n’en a pas, qu’elle soit moderne ou classique, et l’opéra du XIXe dit des choses sur le monde qui sont aujourd’hui parfaitement dans l’actualité, et donc actualisables : prenons les opéras de Meyerbeer ou La Juive de Halévy, spectaculaires certes, mais pas seulement : La Juive et Les Huguenots sur la tolérance et les guerres civiles, Le Prophète sur les faux prophètes et le populisme des charlatans, L’Africaine sur l’acceptation de l’Autre, qui n’a pas la même couleur de peau.

Des questions évidemment aujourd’hui résolues, intransposables, inactualisables.

D’ailleurs en matière de « transposition » – ce mot honni par certains aujourd’hui, à l’ENO le Rigoletto d’un Jonathan Miller, une figure plutôt classique et sage, transposé dans le milieu de la Mafia newyorkaise a remporté un succès qui ne s’est jamais démenti à Londres, une ville où le Regietheater n’a pas droit de cité du tout, dans un pays, la Grande Bretagne où la mise en scène reste souvent dans les placards… À qui se fier alors?.

Si l’opéra est un art d’aujourd’hui, ce n’est pas seulement par des créations d’aujourd’hui, mais parce que les créations d’hier posent des questions encore aujourd’hui irrésolues, et c’est à la mise en scène d’aujourd’hui de le révéler ou de le confirmer. L’Opéra, comme tout spectacle vivant et en premier lieu le théâtre a une fonction civique, visant à éclairer le citoyen par son regard sur le monde… Ainsi au moins l’ont entendu la plupart des grands compositeurs et cela, seule la mise en scène peut le mettre en lumière, plaçant l’opéra au centre de la cité, et pas au centre des ors et des froufrous.

Mais en ces temps de fragilité idéologique, dans une société prête à accepter populismes et totalitarismes aux réponses simplistes plus que simples, on refuse d’aller au spectacle pour se poser des questions, pour voir en face ce qu’est le monde (je suis épouvanté par la bêtise de ces discours sur le laid et le trash à l’opéra, comme si le monde d’aujourd’hui était un paradis fleur bleue) : tout le monde va aller entendre West Side Story au Châtelet. Qu’est-ce que West Side Story sinon une histoire de conflits interraciaux, pas plus résolus aujourd’hui qu’hier parce que le monde est bien entendu un paradis fleur bleue. Quand Barrie Kosky met en scène Anatevka (Le violon sur le toit), une comédie musicale sur les pogroms et l’antisémitisme structurel de la Russie tsariste (et d’ailleurs), il ne montre pas non plus un paradis fleur-bleue. Il y a tant de variations dans l’offre théâtrale, tant de facettes qu’on ne peut véhiculer une pensée aussi rudimentaire et simpliste que celle que je lis dans les médias aujourd’hui qui semblent hélas, se détourner de la pensée complexe.

La question des chanteurs

Il est clair que dans un monde qui appartenait beaucoup aux chanteurs, un peu aux chefs, l’irruption des metteurs en scène a de quoi déranger un ordre établi, d’autant que dans les années 1970, les temps changent aussi pour les chanteurs, attachés souvent à des troupes ou à des théâtres dans les années 1950-60. Vienne, Berlin-Est, New York, Paris, la Scala avaient soit leurs troupes, soit leurs chanteurs locaux, dans un monde où les déplacements restaient encore une affaire lourde : si on allait chanter à New York ou Buenos Aires, c’était pour un séjour de plusieurs mois et plusieurs rôles et pas pour une semaine.

L’ère des jets (le Boeing 707 est mis en service au début des années 1960) change la donne et rend les voyages intercontinentaux plus faciles en divisant par deux les temps de vol, désormais aussi sans escales, et permet une mobilité qui n’existait pas précédemment.

Sans metteurs en scène empêcheurs de chanter en rond, on pouvait aisément de New York à Vienne en passant par Londres, chanter le même Mario, le même Alfredo, avec les mêmes gestes, les mêmes mouvements ressassés dans des décors plus ou moins stéréotypés : un opéra comme La Bohème dans vingt-cinq théâtres est vingt-cinq fois le même : ça facilite grandement le travail et surtout, ça évite de passer du temps à des répétitions inutiles.

Bien des stars n’aiment pas les répétitions, parce qu’elles ont des concerts à droite et à gauche et que les exigences des répétitions (trois à six semaines en général) les bloquent et les empêchent de cachetonner. Cela touche moins les chefs qui arrivent en général à la fin du processus, disons dans les deux (trois dans les meilleurs cas) dernières semaines et que les chefs qui participent aux répétitions scéniques ou qui font travailler les chanteurs au piano se comptent sur les doigts d’une main.

Mais la question des répétitions est dolente, et bien souvent on répète avec la doublure avant l’arrivée de la star, voilà par exemple une raison très pragmatique de la réserve de certaines stars (et pas seulement) envers les mises en scène : le fric qu’on perd…

Malheureusement les chanteurs croient souvent que seul le gosier compte : il y a des exemples historiques de carrières qui sont devenues mythiques grâce aux mises en scène : hier Gwyneth Jones sans Chéreau aurait-elle accédé au statut qu’elle a dans les mémoires collectives des mélomanes, et aujourd’hui Asmik Grigorian sans la Salomé de Castellucci à Salzbourg ou Ausrine Stundyté sans Calixto Bieito feraient-elles les carrières qu’on connaît ?

Le travail scénique (quand il est bon) en réalité donne au travail musical une valence supplémentaire, une autre dimension, qui en renforce la puissance.

J’adore entendre les wagnériens trahir allégrement leur Dieu lorsqu’ils se présentent à Bayreuth avec des masques de sommeil ou proclament qu’une version concertante vaut mieux qu’une version scénique. C’est l’inverse de ce que Wagner a proclamé toute sa vie, mais on n’est pas à une contradiction près. Il est vrai que les fous de Dieu sont souvent aussi des hérétiques…

Ce que font les metteurs en scène avec les chanteurs, c’est qu’ils travaillent d’abord sur le texte, pour en faire percevoir les possibles, les sens multiples, la profondeur, il y en a qui acceptent, et d’autres pour qui c’est une perte de temps. Le chant ce n’est pas des notes, c’est un texte, et les plus grands artistes le savent bien. L’urgence des chanteurs, et c’est naturel, c’est d’abord leur voix, mais certains savent que la voix ne saurait être tout, et d’autres non (voir Jonathan Tetelman à Salzbourg dans le rôle de Macduff, complètement à côté de la plaque avec sa belle voix et qui risque de finir en bête de foire).

La Carmen rouennaise et les dangers d’une méprise…

Aujourd’hui, tout le monde ne bruisse que de la Carmen rouennaise, qui aurait une puissance scénique inédite sur le public et notamment sur les jeunes, et qui comme écrit Le Figaro serait l’indice de « La fin du modernisme ».

Mais quand finira-t-on de prendre les lecteurs auditeurs spectateurs pour des imbéciles ?

D’abord, je peux dire, je l’ai vu et vécu, que Jeanne au Bûcher signée Castellucci à Lyon, avait eu sur les jeunes élèves de lycée professionnel que j’avais accompagnés un impact si fort qu’ils sont intervenus en défense du spectacle face à des spectateurs qui le huaient. On est loin de Carmen de 1875, mais c’est une simple constatation : préparés, les jeunes qu’on amène à l’opéra sont sensibles à l’impact et à la nature du spectacle, quel qu’il soit, parce qu’ils n’ont ni horizon d’attente, ni idées préconçues sur la mise en scène et c’est tant mieux, ils sont disponibles, face à d’autres quelquefois bouffis de certitudes.

Une reconstitution archéologique d’un spectacle a toujours un intérêt, et c’est pratiqué assez souvent par ailleurs. En ce moment au Japon, l’Opéra de Rome vient de triompher avec une production de Tosca dans les décors de la création qui est l’un de ses étendards depuis des années. En 2017, le festival de Pâques de Salzbourg a proposé une Walkyrie dans la production et les décors de Herbert von Karajan de 1967, opération « nostalgie » qui n’était pas tout à fait réussie d’ailleurs. Et il y a de nombreux autres exemples.

L’enjeu pour Rouen est ailleurs : d’abord, c’est un théâtre qui a souffert plus qu’un autre de la crise issue du Covid et des augmentations des coûts, il a dû demander de l’aide et revoir sa production lyrique drastiquement à la baisse, l’opération est une opération légitime de communication pour montrer que ce théâtre existe et qu’il propose une opération forte qui attire les foules, qui remue nationalement (pas toujours pour de bonnes raisons, mais ça n’est pas là pour Rouen le sujet) : c’est une manière de mettre aussi les tutelles devant des responsabilités que souvent elles fuient.

L’opération Carmen est toutefois une reconstitution moderne, avec un metteur en scène d’aujourd’hui, Romain Gilbert, sensible, intelligent, qui sait ce que mise en scène veut dire, une chorégraphie d’aujourd’hui (Vincent Chaillet) et des décors de toiles peintes d’après les documents d’époque d’Antoine Fontaine, des costumes que Christian Lacroix a reconstitués sur un travail de recherche du Palazzetto Bru Zane.

Ceux qui disent « Carmen comme à la création » confondent donc une fois de plus décors et costumes et mise en scène, sachant que la notion de mise en scène telle que nous l’entendons n’était pas en 1875 à Paris vraiment d’actualité.

Comme à la création ? Évidemment non, puisque d’une part les éclairages n’avaient rien à voir, que d’autre part à la création l’œuvre a été très fraichement accueillie et donc le public n’a pas vraiment réagi comme il le fera aujourd’hui où Carmen est l’opéra le plus joué au monde, et qu’enfin et étonnamment, la salle de la création, l’Opéra-Comique n’est même pas coproducteur, au contraire de l’Opéra Royal de Versailles, dont la relation à Carmen reste à prouver au contraire de sa relation à la nostalgie de l’art de cour…

Il s’agit d’une reconstitution scrupuleuse, sans doute, on peut faire confiance au Palazzetto Bru Zane, mais qui ne peut que jouer sur les fantasmes du public qui ira voir une pièce qui n’est même pas muséale, parce que ce n’est pas une représentation dans les conditions de la création (on n’a même pas l’hologramme de Madame Galli-Marié…) et donc qu’il y a autant d’exactitude archéologique que de fantasme et d’horizon d’attente, comme dans tout spectacle de ce type d’ailleurs.

La reconstitution archéologique ne peut-être qu’une curiosité esthétique : je serais curieux de voir quelle réaction aurait le public devant la mise en scène reconstituée de la création du Ring (1876, un an après Carmen) alors que l’image la plus fantasmée d’un Wagner « traditionnel » aujourd’hui est celle véhiculée par les productions de Wieland et Wolfgang Wagner, qui faisaient hurler dans les années 1950

En matière de reconstitution archéologique, de « vraie » reconstitution archéologique on a l’exemple de celle effectuée au Palais de Cnossos en Crète, près d’Heraklion, faite par Arthur Evans au début du XXe siècle, qui est une catastrophe, puisque les livres d’images nous transmettent ses fantasmes, ses propres projections personnelles qu’il a construites en béton sur les fondations même du palais, qu’on ne peut plus détruire aujourd’hui sous peine de détruire les ruines authentiques. On vient donc voir non le palais de Cnossos, mais un fantasme de palais… comme on va à Rouen voir un fantasme de Carmen.

Toute reconstitution est expérience, elle ne saurait tenir pour vérité révélée, par une loi d’airain, qui est qu’eux (ceux de l’époque de la création), c’est eux, avec leur vision du monde d’alors, leur morale d’alors, leurs valeurs d’alors, et que nous, c’est nous. Carmen a fait scandale en 1875, aujourd’hui, c’est une histoire plus courante et banale (même si fabriquer des cigarettes, n’est plus très politiquement correct…). Il n’y a plus de scandale : nous ne pensons donc plus Carmen comme il y a 148 ans. La Carmen de Rouen ne peut-être que pittoresque, au-delà de la réussite du spectacle, comme la visite d’un village du Moyen âge reconstitué, une sorte de Puy du Fou à l’opéra. Je n’en nie pas l’intérêt, mais qu’on n’en fasse pas une vérité révélée de l’opéra éternel.

Enfin, dans la série l’arbre qui cache la forêt, si je considère la programmation d’opéra (en version scénique) à Rouen, je compte

Carmen (Bizet): 6 représentations

Ô mon bel inconnu (R.Hahn) : 2 représentations

Tancredi (Rossini): 3 représentations

Tristan und Isolde (Wagner): 3 représentations

Soit 13 représentations dans la saison dont 6 sont prises par Carmen, c’est à dire 46% de l’ensemble, presque la moitié…

Rajoutons trois représentations de Don Giovanni de Mozart en version concertante, Carmen prend quand même 37% du total…

Je sais bien que le directeur de l’opéra de Rouen préfèrerait afficher une saison à 30, 40 ou 50 représentations d’opéra, mais le système en cours dans notre beau pays de la culture ne lui en offre pas la possibilité…

Alors, si cette Carmen qui prend tant d’espace médiatique, national et financier permet par son succès de proposer l’an prochain une saison d’opéra un peu plus digne que 14 (ou 17) représentations annuelles d’une salle qui s’appelle « Opéra », alors tant mieux. Si c’est un cache-misère, alors l’hypocrisie continue.

Conclusion

J’ai voulu essayer de rappeler que la question du « modernisme » à l’opéra est plus complexe que ce que les médias présentent, qui accentuent les contrastes pour faire du story-telling, qui fait vendre et contribue largement à l’abêtissement général.

La question du spectacle vivant est complexe comme toutes les grandes questions culturelles et oserais-je dire politiques. Le spectacle vivant a perdu des spectateurs depuis quelques années, l’opéra en perd depuis bien plus, et ce n’est pas forcément dû aux mises en scènes modernes parce qu’il en perd aussi où la mise en scène d’aujourd’hui n’a pas encore pénétré.

L’argument du modernisme cache en réalité des positions idéologiques, politiques, plus que culturelles.

Les pays où l’opéra est muséal (ou patrimonial) aujourd’hui en Europe se situent plutôt du côté des totalitarismes et populismes (comme sous Staline d’ailleurs et ses immédiats successeurs), et en ce moment agite (un peu) l’Italie qui pourtant n’est pas de tradition Regietheater, loin de là, mais elle affiche un gouvernement culturellement plutôt destroïde. Il est clair que dans certains pays, (y compris les États-Unis qui en matière idéologique se posent là également) le spectacle ne doit pas soulever de questions perturbantes et qu’on y préfère un public endormi par un opéra entertainement, qui laisse défiler les spectacles faits pour « s’évader » .

Je préfère pour ma part la complexité au simplisme, la réflexion à la sédation par les Carmen de 1875, le débat à la passivité du public. Que les mises en scène soient huées ne me dérange pas si cela montre que le théâtre est un art vivant, et pas un Musée de la nostalgie et de la poussière. L’opéra a droit au débat, comme tout spectacle d’aujourd’hui, et pas d’hier, mais que ce soit un vrai débat, et pas une série d’assertions non démontrées.et d’invectives.

Dernière remarque en forme de pirouette : si on suivait nos contempteurs de l’opéra « moderne », la danse académique devrait s’imposer partout, puisqu’elle est à la chorégraphie ce que la « mise en scène traditionnelle » est à l’opéra, et pourtant partout s’impose la danse contemporaine avec une ouverture que personne ne remet en cause dans ce domaine, aux dépens de la « danse académique ». On devrait entendre hurler… mais non, sans doute que ces mêmes contempteurs voient d’un bon œil que les salles d’opéras soient les derniers foyers de la danse académique, et parce que l’académisme sied à l’opéra comme le deuil à Electre…

Et pour information: dernière critiques d’opéra sur Wanderersite.com dans des mises en scènes d’inspirations très diverses.

Idomeneo, Nancy, Mise en scène Lorenzo Ponte (David Verdier)

Norma, Messine, Mise en scène Francesco Torrigiani (Sara Zurletti)

Boris Godounov, Hambourg, Mise en scène Frank Castorf (Guy Cherqui)

Lohengrin, Paris, Mise en scène Kiril Serebrennikov (David Verdier)