Le 20 janvier 2024, dix ans auront passé depuis la disparition de Claudio Abbado. Dans quelques semaines, dix ans auront passé depuis son dernier concert à Lucerne avec le Lucerne Festival Orchestra, le 26 août 2013 dans un programme si emblématique que seul lui pouvait penser, de deux symphonies inachevées, celle de Schubert et celle de Bruckner.

Ce blog avait rendu compte de celui du 23 août :

https://blogduwanderer.com/2013/08/27/lucerne-festival-2013-claudio-abbado-dirige-le-lucerne-festival-orchestra-le-23-aout-2013-schubert-bruckner/

Cette années-là le thème du Festival était « Révolution » et le premier programme comprenaitL’ouverture tragique de Brahms, deux extraits des Gurrelieder (Interlude et chanson de la colombe des bois/Lied der Waldtaube – par Mihoko Fujimura) de Schönberg et l’Eroica de Beethoven, vous pouvez retrouver ce concert sur YouTube : dernier concert vidéo, dont ce blog a rendu compte (cliquer sur ce lien).

2003-2013 : Claudio Abbado

Dix ans, c’est le temps qu’a duré ce legs inestimable à la musique que fut la présence de Claudio Abbado à la tête de cet orchestre qu’il avait fondé et qu’on appelait « l’orchestre des amis » dans la mesure où les premières éditions réunissaient des musiciens et solistes amis qui avaient adhéré à son projet. Certains sont restés et y appartiennent encore, d’autres l’ont quitté au fil des ans, mais il faut rappeler de toute manière les noms de ceux qui aux origines en faisaient partie, et ces noms donnent le tournis.

Natalia Gutman, Hans Joachim Westphal, Wolfram Christ (tous deux ex-Berliner Philharmoniker) , ce dernier encore ferme aujourd’hui au poste de premier altiste, le quatuor Hagen, Sabine Meyer, des solistes des Berliner Philharmoniker : Kolja Blacher bien sûr premier violon des débuts du LFO mais aussi Georg Faust, Stefan Dohr, Emmanuel Pahud, Albrecht Mayer (qui durent assez vite quitter l’orchestre à la demande de l’administration des Berliner), Alois Posch (Ex-Wiener Philharmoniker), Reinhold Friedrich, Antonello Manacorda, Raymond Curfs, Gautier et Renaud Capuçon etc… c’est-à-dire aussi de nombreux musiciens qui le connaissaient depuis les temps du GMJO, GustavMahlerJugendOrchester. Du Lucerne Festival Orchestra, encore aujourd’hui, les « tutti » sont largement formés par le Mahler Chamber Orchestra, né lui aussi sous l’impulsion d’Abbado à partir de jeunes éléments du GMJO.

Orchestre spécial, formé pour l’essentiel de gens qu’il connaissait et suivait, en qui il avait entière confiance et avec qui il avait ce lien spécial qui lui permettait de mettre en œuvre le « Zusammenmusizieren » (faire de la musique ensemble) qui est en quelque sorte la clef de sa relation aux orchestres. C’était aussi des gens qui le connaissaient, qui comprenaient au vol ce qu’il voulait, et qui avaient l’habitude de ses méthodes, notamment au moment des répétitions.

Le résultat ne se fit pas attendre et dès la première édition en 2003, une exécution hors normes de la Symphonie n°2 « Résurrection » de Mahler donna l’échelle du niveau de cette formation, dont l’enregistrement rend à peine l’impression incroyable qu’elle produisit en salle, pendant les concerts et même à la répétition générale, à laquelle j’ai eu la chance d’assister et qui fut comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les personnes présentes à cette répétition (une petite centaine) dans la salle échangeaient des regards étonnés, incrédules, et assommées de ce qu’elles étaient en train d’écouter.

Ces dix ans firent donc naître le rituel annuel de Lucerne, deux programmes en une dizaine de jours, avec le privilège d’assister aux répétitions, si bien que les journées étaient Abbado matin et soir, avec des échanges avec les musiciens, des balades entre amis, des fin de soirées heureuses où l’on croisait dans les rues des membres de l’orchestre, une dizaine de jours où tous nous nous retrouvions autour de ces moments uniques en une sorte de vie de famille. En somme nous vieillissions ensemble : nous avions connu beaucoup de ces musiciens dans leur jeunesse, déjà pour certains au GMJO, bien avant la fondation de l’orchestre , et nous les voyions passer à l’âge adulte, fonder une famille etc… Cette relation très particulière, nous ne l’avons jamais eue avec aucun autre orchestre.

Mais c’était aussi le rendez-vous annuel de tant de mélomanes « abbadiens », beaucoup d’italiens puisqu’Abbado ne dirigeait pas beaucoup en Italie au début des années 2000 (même s’il le fit de plus en plus ensuite avec le Mahler Chamber Orchestra ou l’Orchestra Mozart qu’il a fondé dans le sillage, à partir de 2004, dont le siège était à Bologne) quelques français aussi, des allemands, des belges, des autrichiens, des suédois, et de petites délégations japonaises. Il y avait un certain nombre d’auditeurs qui avaient fait de Lucerne leur point d’orgue annuel, et d’année en année on revoyait tel ou tel, connu ou inconnu, mais des visages toujours heureux.

Mahler et Bruckner furent les armatures de la programmation, avec quelques symphonies de Beethoven, de Brahms, Schubert et Schumann les Brandebourgeois de Bach (avec un autre ex-Berliner, Rainer Kussmaul qui ne fit pas partie du LFO mais qui était fidèle à Abbado), un Requiem de Mozart mémorable qui remplaça in extremis en 2012 une Symphonie n°8 « des Mille » de Mahler dont la programmation avait étonné tous les « fans », tous les « Abbadiani », tant nous savions sa distance avec une œuvre pour laquelle il n’avait jamais éprouvé d’attirance. (« Plus je regarde la partition et moins je trouve quelque chose de neuf à dire » nous avait-il un jour confié). Certains renoncèrent au voyage et mal leur en prit parce que ce Requiem fut un moment de grâce.

Revenir sur ces dix ans qui mobilisèrent nos mois d’août est toujours à la fois un émerveillement et un déchirement. Nous y avons vécu certainement les moments les plus intenses de notre vie de mélomane, d’autant plus intenses que la maladie était toujours en embuscade. Par exemple l’année où Claudio dirigea la symphonie n°3 de Mahler (2007) qui devait être suivie d’une tournée à New York qu’il dut annuler, remplacé par Pierre Boulez, qui en fit une exécution mémorable, premier chef à diriger le LFO en dehors de Claudio Abbado (David Robertson dirigea l’autre programme). De ces concerts divers, le Blog du Wanderer rendit compte à partir de 2009 et quelques autres textes flottent sur la toile, venus du site des Abbadiani Itineranti, où ils s’appelaient Chroniques du Wanderer. Car c’est de mes voyages qui suivaient les itinérances de Claudio que ce surnom de Wanderer m’a été plaqué…

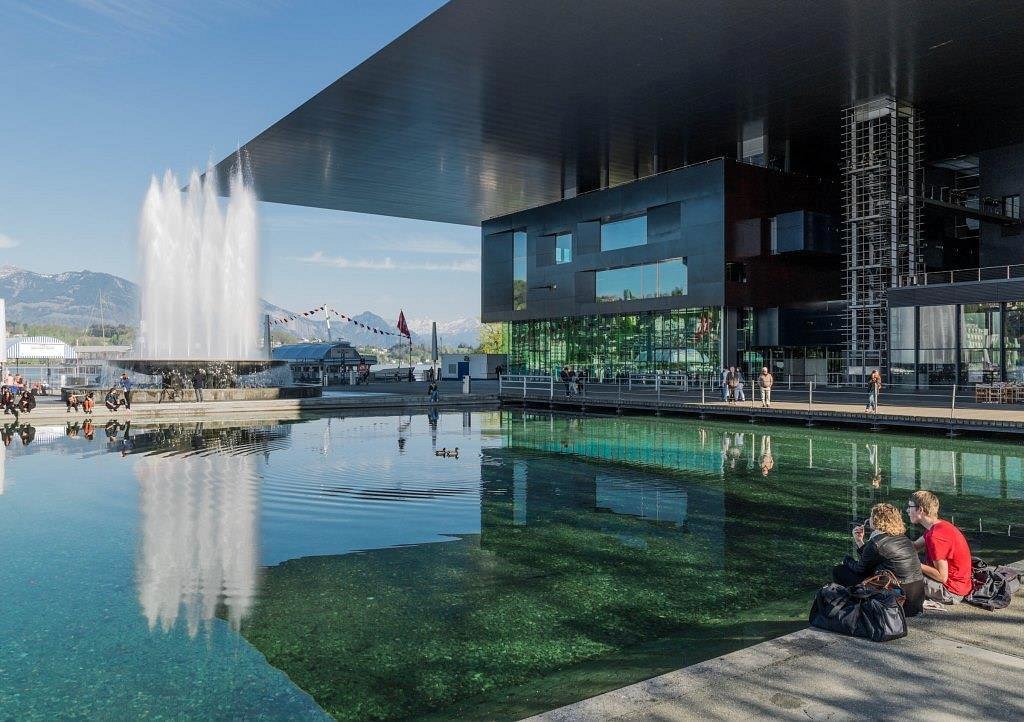

Priska Ketterer /Lucerne Festival

2013-2015 : le deuil et la transition

Mais le rêve a pris fin.

La maladie a vaincu en 2013, le dernier concert du 26 août fut un moment terrible pour tous tant en deux semaines Claudio, déjà fatigué, s’était épuisé.

Il faut donc arriver à cette fatale année 2014 qui vit le concert hommage du LFO le 6 avril où fut notamment exécuté le dernier mouvement de cette même Troisième de Mahler sous la direction d’Andris Nelsons admirable de retenue, avec orchestre et public en larmes, comme en témoignent les vidéos. Moi-même qui ai vécu ce moment gravé à jamais ne puis en regarder les images sans que les larmes ne montent.

À noter que c’est cette même Symphonie n°3 de Mahler qui ouvre le Lucerne Festival pour les 20 ans du LFO, sous la direction de Riccardo Chailly, le 11 août prochain.

Après dix ans d’une telle intensité, achevés dans une émotion indicible, parler de la suite semble quasiment impossible. Et pourtant, depuis ces moments, dix ans sont passés au cours desquels le Lucerne Festival Orchestra a continué de se produire avec beaucoup des mêmes musiciens même si certains, Abbado disparu, ont pensé que l’aventure ne valait plus la peine d’être vécue.

Il faut admettre l’impasse dans laquelle la direction du Lucerne Festival se trouvait et les choix qui lui étaient offerts.

- Ou bien affirmer que l’aventure du LFO sans Abbado n’avait plus de sens, ou avait perdu son côté exceptionnel et dissoudre l’orchestre. C’était pour certains le plus logique, mais aussi le plus difficile pour les musiciens, pour le Festival et sa programmation et pour la mémoire d’Abbado qui avait fondé l’Orchestre. Elle fut évidemment écartée.

- Ou bien continuer avec un autre chef et à d’autres conditions. C’était rendre ordinaire l’extraordinaire en faisant de l’orchestre un orchestre « comme les autres », même en gardant un grand niveau musical.

- Ou bien chercher des voies possibles pour un nouvel élan « extraordinaire », mais peut-être le temps n’était-il pas encore venu.

Le Lucerne Festival vivait un peu avec la disparition d’Abbado ce qu’a vécu le Festival de Salzbourg à la mort de Karajan : comment continuer sans ?

2016- Le temps de Riccardo Chailly

Si Andris Nelsons a dirigé l’orchestre en 2015 et qu’on a pu croire un moment qu’il serait celui qui le reprendrait (mais il avait un futur à Boston), et si Bernard Haitink a aussi fait quelques concerts, la décision a été prise de trouver un « vrai » successeur et ce fut Riccardo Chailly. Même si le lien avec Abbado n’était pas réel (bien qu’il ait été son assistant dans les années 1970) Riccardo Chailly était un choix stratégique pour plusieurs raisons :

- Le choix d’un chef italien, milanais qui plus est, permettait de garder un contact avec le public italien, et notamment milanais puisque Milan est à trois heures de Lucerne et un lien symbolique avec le milanais Abbado.

- Le répertoire symphonique de Riccardo Chailly est assez proche de celui d’Abbado, avec des incursions dans de nouveaux espaces qui n’avaient pas été encore abordés. De plus Riccardo Chailly est connu pour sa curiosité envers des raretés qui pouvaient donner un nouveau souffle à la programmation.

- Riccardo Chailly, de tous les grands chefs, est celui dont l’agenda est le plus ouvert, il dirige peu, et le LFO n’occupe pas beaucoup de temps : deux semaines en août au maximum et éventuellement une tournée d’automne.

Mais la difficulté est autre.

Ce n’est pas la qualité du chef qui est en cause, ni même celle des concerts, mais la relation entre le chef et le groupe, qui avec Abbado avait créé ce déclic qui fait passer d’une très bonne exécution à un moment céleste. Et de ce point de vue, – sans pouvoir rien y faire- on a perdu tout ce qui rendait ces rencontres d’août exceptionnelles pour tous, où se jouait l’amour de la musique et l’affection pour les gens, où se jouait quelque chose d’une profonde humanité, ou circulait quelque chose d’ineffable, un don de soi partagé.

Il n’y avait qu’un Claudio Abbado et sans doute fallait-il créer entre ces musiciens et leur chef un autre type de relation, qui se crée lentement, et pas en quelque sorte au moment où l’on fait le deuil de quelque chose d’essentiel dans une vie d’artiste.

J’ai entendu pendant ces dix ans plusieurs concerts du LFO, avec Nelsons, avec Haitink, avec Nézet-Séguin, avec Blomstedt et naturellement avec Riccardo Chailly. C’est sans doute avec Herbert Blomstedt que l’on s’est replongé dans les souvenirs, tant l’urgence était grande, tant l’engagement de l’orchestre total (voir notre compte rendu de ce concert du Festival 2020 consacré à Beethoven avec Martha Argerich en soliste).

Riccardo Chailly n’a pas du tout le même type d’approche que Claudio Abbado, et la plupart des concerts auxquels j’ai pu assister étaient évidemment de grande qualité, mais plutôt distants, avec beaucoup de programmes peu séduisants pour un tel Festival et pour un Orchestre avec un tel passé. Les choses à présent se sont stabilisées, les concerts sont plus engagés et plus variés (il laisse un des programmes à un collègue chaque année, notamment Yannick Nézet-Séguin) mais je continue de penser qu’il fallait peut-être retarder le moment d’un directeur musical désigné, et essayer plusieurs formules, une carte blanche à un chef différent chaque année, un chef différent par programme, des chefs de grand niveau en activité, Mehta, Thielemann, Rattle, Gatti, Petrenko, d’autres de la nouvelle génération dans une sorte de pari du type « essayer c’est adopter » qui aurait peut-être permis de trouver le chef qui aurait rencontré l’orchestre à sa manière, pour retrouver un plaisir de faire de la musique et pas simplement des concerts annuels.

Il faut aussi ajouter dans l’évolution des dernières années deux éléments :

- une situation économique externe qui depuis 2003 a beaucoup évolué. On pouvait dans les premières années du siècle passer à Lucerne une dizaine de jours, la nouvelle monnaie, l’Euro, avait une valeur supérieure au Franc suisse. Quand le Franc suisse s’est mis à monter, quand son cours a dépassé d’Euro, il est devenu difficile de séjourner même de manière fugace à Lucerne, et bien des mélomanes non suisses préférèrent aller à Salzbourg où la vie (pas le Festival) est bien plus abordable qu’à Lucerne et d’autres ont renoncé, le rapport qualité-prix n’offrant plus les conditions d’antan, pour de beaux concerts certes, mais pas pour des concerts de légende.

- Des choix artistiques et d’organisation faits au début du XXIe siècle, mais qui n’ont pas ou peu évolué depuis. Au départ appuyé sur Abbado et Boulez, le Lucerne Festival s’était attaché les deux phares de la musique d’alors, l’un sur le grand répertoire symphonique et l’autre sur le contemporain avec la fondation de la Lucerne Festival Academy, l’autre pilier de Lucerne. Ces deux immenses icônes disparues, les structures qui leur étaient associées sont restées, et le Lucerne Festival semblait un peu vivre sur ses acquis, sans inventer beaucoup de nouvelles formules, d’autant que le projet de Salle modulable susceptible de créer un autre espace au Festival sur lequel tablait l’intendant Michael Haefliger, a été abandonné.

Parallèlement, d’autres Festivals se sont consolidés en Suisse comme Verbier, qui a lieu fin Juillet, ou comme le Festival Menuhin de Gstaad qui se déroule sur l été à partir du 14 juillet qui sont de sérieux concurrents.

Le mandat de Michael Haefliger s’achèvera en 2025 après 26 ans de présence à la tête du Festival. Nul doute que Sebastian Nordmann, le prochain Intendant en provenance de Berlin aura à cœur de trouver des axes de renouvellement.

Mais cette année, on fête vingt ans d’un Orchestre né presque immédiatement comme l’une des meilleures formations au monde, qui a vécu dix ans de légende, et puis dix ans peut-être un peu moins extraordinaires tout en gardant un très grand niveau qui justifie aujourd’hui qu’il poursuive son chemin.

Sans doute le prochain intendant pensera-t-il pour le LFO un autre destin, d’autres rituels, de belles surprises qui le feront rester au sommet des formations musicales. Au nom de tout ce que cet orchestre nous a offert et au nom de ce qu’il m’a fait personnellement vivre, je le souhaite ardemment.