Les coffrets-hommages se sont accumulés, Arte propose un cycle de concerts et un documentaire, les articles continuent de paraître, les tweets (ou X) signalent l’événement : Claudio Abbado nous a quittés le 20 janvier 2014, il y a dix ans.

Ainsi le Teatro alla Scala s’y associe en ayant présenté le 19 janvier deux ouvrages,

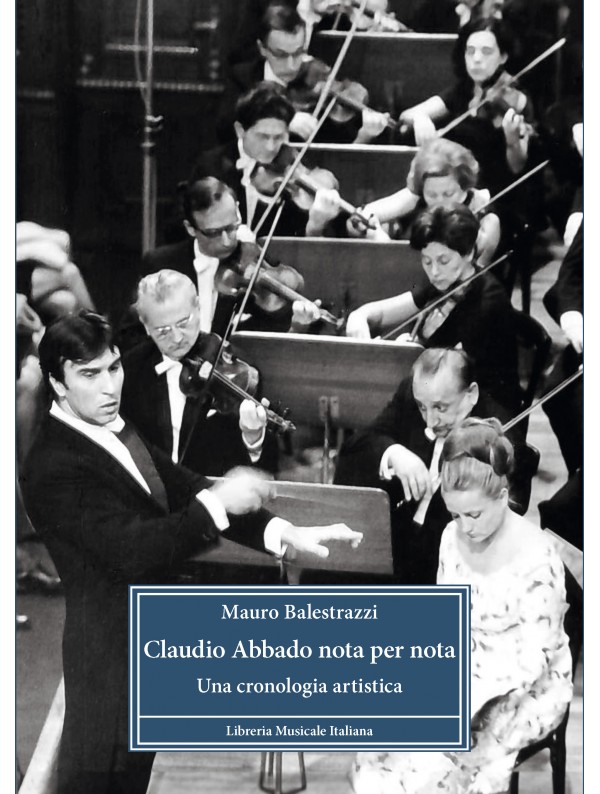

– une chronologie de tous ses concerts, Mauro Balestrazzi Claudio Abbado Nota per Nota, Una cronologia artistica

– Un livre d’Angelo Foletto Ho piantato tanti alberi, Claudio Abbado, Ritratti recensioni interviste.

Toutes ces manifestations qui montrent que Claudio Abbado n’est pas oublié font évidemment très plaisir. Toutefois, au milieu de la folie commémorative qui saisit tous les domaines de l’activité, dont l’activité culturelle, je crains un peu que marquer les dix ans de la disparition de Claudio Abbado ne soit pour le mélomane lambda qu’une ligne supplémentaire sur la liste assez fournie des chers disparus à honorer.

Pour un Angelo Foletto qui a suivi depuis longtemps la carrière de Claudio et qui a rendu compte de nombreux concerts, combien d’articles kilométriques qui usent de l’encre plus pour profiler le signataire que pour honorer de manière sentie la mémoire d’un monument qui continue de nous marquer, de nous accompagner et de nous nourrir.

Quand on a l’écouté pour la première fois à 23 ans et qu’à 32 ans, on a senti que quelque chose basculait dans sa propre existence de mélomane parce qu’avec Claudio ce n’était pas comme avec tous les autres, même les plus grands, parler de Claudio, c’est forcément parler de soi.

Avec Claudio c’était différent.

Différent parce qu’un concert ou un opéra dirigé par Claudio déjà aux temps où il animait la Scala était si spécial que toute exécution favorisait les échanges et la naissance des amitiés : bonne part des amitiés italiennes que j’ai nouées dans les années 1980 l’ont été autour de Claudio. Malheureusement, je suis arrivé à Milan dix-huit mois avant son départ et je n’ai vécu que très partiellement l’Abbado milanais, même si en « touriste », j’avais déjà effectué tant de voyages vers la capitale lombarde depuis Paris pour écouter par exemple un Boris ou un Lohengrin.

Quand il a quitté Milan, en 1986, sur un inoubliable Pelléas et Mélisande (mise en scène d’Antoine Vitez) plusieurs d’entre nous avons évidemment décidé de suivre autant que possible son travail à Vienne. Il fut ainsi l’occasion, bien avant les fameux Abbadiani itineranti, de voyages fous. Alors ce furent des nuits de voiture entre Milan et Vienne, des arrivées au petit matin, des retours aussitôt après la représentation pour revenir frais et dispos à Milan et reprendre le travail. Les dates des opéras à Vienne rythmaient nos agendas… et les nuits (à quatre dans une 205, bénie soit-elle) passées à écouter des cassettes et discuter passionnément de ses approches restent des souvenirs émerveillés.

Claudio a été le facteur d’une construction intellectuelle, culturelle et musicale, le déclencheur de curiosités : aurais-je suivi Prometeo de Nono en 1984, me serais-je plongé dans l’univers viennois des débuts du XXe, ou dans les symphonies de Mahler (qui dans ces années-là commençaient à essaimer les programmes, sans rien de comparable à la situation d’aujourd’hui) et dans l’ouvrage monumental d’Henry-Louis de La Grange qui venait de paraître, sans les discussions passionnées autour de ses interprétations et de nos découvertes. Une exécution de Claudio nous invitait à poursuivre, à approfondir, à réécouter si le concert était donné plusieurs fois : ce fut mon école de musique, mais aussi un élargissement culturel incroyable.

Éduqué et formé en France, cette dernière restait le centre référentiel de ma culture et de mes lectures. À Milan par « ruissellement » né des regards sur les programmes d’Abbado et par les échanges permanents avec mes amis, je me suis plongé dans ce qu’on ne considérait pas alors en France à sa juste valeur, la culture Mitteleuropa. Abbado, Mahler, Mitteleuropa, c’est tout un parcours et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres. Arrivé pour travailler à Milan en 1985, j’ai découvert fasciné des auteurs qui en France n’étaient même pas traduits, et que j’ai lus en italien puisqu’en Italie la politique de traduction était bien plus active qu’en France. C’est ainsi que je me suis jeté entre autres dans le Mahler d’Adorno en italien.

Tout cela pour souligner que Claudio n’est pas un chef, mais une planète autour de laquelle plein d’éléments se sont ordonnés dans la vie de tous ceux qui fidèlement l’ont suivi, jamais comme des fanatiques qui acceptaient tout sans discuter, mais au contraire des pointilleux qui sans cesse se demandaient pourquoi tel choix plutôt que tel autre, quel effet plutôt que tel autre et qui ensuite allaient dans les livres humer, chercher, vérifier tout en discutant sans cesse passionnément et allaient jusqu’à l’interroger quand quelque chose trottait dans la tête de manière obsessionnelle.

C’est ainsi que se sont formés – au propre et au figuré- les abbadiens, bien avant la naissance de l’association des Abbadiani Itineranti (Club Abbadiani Itineranti, CAI).

Claudio qui n’avait pas un caractère spécialement facile était néanmoins ouvert, accessible, presque jusqu’à la dernière période de sa vie. Lorsque j’allai à Tokyo où il dirigeait Tristan und Isolde, juste après son opération du cancer et encore très fatigué et complètement décharné, il reçut dans sa loge gentiment les membres japonais du CAI après la représentation alors qu’il était épuisé.

À Berlin, comme partout ailleurs et notamment à Lucerne, on accédait à sa loge, facilement. Cela peut paraître singulier, aujourd’hui où les accès se sont considérablement réduits pour des raisons de sécurité ou autres, qu’une telle star ait pu être aussi disponible après les concerts. Il restait aussi assez disponible d’ailleurs pour l’accès aux répétitions. Tout cela a évidemment alimenté la relation affective entre lui et nous.

Ma Planète Abbado, cela veut dire aussi satellites, nous avons aussi connu autour de lui les musiciens qui l’ont souvent accompagné, Berliner Philharmoniker, Lucerne Festival, Mahler Chamber Orchestra etc… Nous en avons connu beaucoup quand ils étaient tout jeunes dans le GMJO, GustavMahler JugendOrchester et puis ensuite suivi dans leur parcours et leur carrière. Là encore, c’est la planète Abbado qui se reforme lorsque nous croisons aujourd’hui ces « anciens » qui furent jeunes et avec qui nous avons un passé profond ressenti par tous au-delà des parcours et des destins. C’est encore Planète Abbado lorsque nous allons entendre le Mahler Chamber Orchestra et le Chamber Orchestra of Europe, même si la composition de ces orchestres a profondément changé

Alors oui, Claudio nous quittés il y a dix ans. Mais les planètes sont éternelles…

Mais nous a-t-il quittés vraiment ? Ils sont rares, les jours où il ne surgit pas au détour d’un concert (inévitables souvenirs et comparaisons) ou autour d’un opéra comme le dernier Don Carlo scaligère, autour d’une lecture, ou évidemment d’un souvenir. Je relisais quelques pages de Gustave Thibon il y a quelques jours me souvenant que c’est en découvrant un de ses ouvrages dans sa loge au moment où il préparait Parsifal que je m’y suis plongé. Il m’est par exemple impossible d’aller voir à la Scala le prochain Simon Boccanegra, même mis en scène par son fils Daniele

D’abord parce que je suis comme tant d’autre attaché à la production Strehler, découverte avec Claudio à Paris, vue et revue jusqu’en 1990 à Vienne, qui n’a jamais été remplacée : aucune des productions (dont celles qu’il a dirigées ensuite à Ferrare ou à Salzbourg) vues depuis ne m’a convaincu, tant c’est une œuvre difficile. Et je reste sur l’idée que la vision très humaniste de Strehler (1971) à la fois poétique et politique, n’a rien perdu de son actualité, ni même de son acuité, dirais-je, et que l’on n’a pas réuni depuis une distribution qui puisse faire écho même lointain aux « grandes » années. Alors je me réfugie dans ma planète, la vidéo parisienne, que je possède par miracle, et celle de la RAI à la Scala.

Ma Planète Abbado, c’est aussi inséparable d’un intérêt pour le monde qui ne l’a jamais quitté, pour la diffusion musicale au-delà des salles « dédiées », pour les jeunes (jusqu’aux dernières années, avec ses hivers passés au Venezuela, au cœur du Sistema à la tête de l’orchestre Simon Bolivar), c’est aussi le foot, et l’écologie, comme cette demande à la ville de Milan de planter 100000 arbres, c’était aussi sa défense obstinée de Cuba, qui choquait quelques-uns d’entre nous, aussi abbadiens qu’anticastristes.

Ma Planète Abbado, c’est aussi une manière douce et têtue de dire non, non aux Wiener Philharmoniker en 2000 en refusant de diriger à Salzbourg à leurs conditions, non au retour à Milan jusqu’à 2012, non aux Berliner de faire plus d’un concert par un après son départ, et son premier non, lui, jeune chef de 32 ans, à Karajan pour diriger Cherubini à Salzbourg, imposant (déjà) la Symphonie « Résurrection » de Mahler en août 1965.

Claudio resta fidèle à une trajectoire, et ne s’en détacha jamais.

Ma Planète Abbado, ce sont aussi ces dix ans depuis qu’il nous manque, qui n’ont rien effacé des amitiés tissées, ni de leur vivacité. Nous ne nous retrouvons pas en anciens combattants nostalgiques, mais toujours à l’affût de nouvelles ouvertures musicales et scéniques, car si Claudio nous a fait un formidable cadeau, c’est la curiosité qui aiimente sans cesse notre esprit critique et nos discussions enflammées, et une disponibilité pour tous les possibles.

Ma Planète Abbado, c’est l’opposé de l’immobilisme et de la contemplation nostalgique. Chaque partition, même celles qu’il avait dirigées tant de fois, quand elle était reprise, l’était comme si elle était neuve, comme si elle était autre, je cite pour mémoire ces formidables exécutions de la Symphonie Fantastique de Berlioz à Berlin, le dernier programme qu’il y dirigea en mai 2013, (voir compte rendu dans ce blog), littéralement jamais dirigées de cette manière alors que la Fantastique avait été au programme quelques années auparavant à Lucerne. Il y avait quelque chose de jeune, de vivifiant, d’optimiste dans cette manière de rouvrir les partitions, qui fascinait musiciens et auditeurs. Abbado était toujours neuf.

Alors oui, Ma Planète Abbado, c’est un Claudio est toujours là, en creux, avec moi, avec nous, il restera « il nostro » comme nous l’avons toujours appelé, dans la simplicité qui a dominé tous les rapports humains autour de lui. Sans en parler sans cesse, mais sans jamais qu’il ne quitte notre univers, il nous a fait grandir et continue de nous faire grandir ayant fait de nous des spectateurs et des auditeurs avertis, il a sans même le vouloir, créé une sorte de système autour de lui, un tissu de relations humaines, et intellectuelles qui lui survit, au-delà de l’œuvre musicale immense.

Enfin last but not least, il est à l’origine de ce nom « Wanderer », puisqu’un jour où je lui disais mon regret de ne pas l’avoir vu diriger le Ring, il me répondit, après m’avoir dit comme d’habitude « demain ! » en souriant quand je lui posais ce type de question (sur Don Carlos en Français, sur Meistersinger) « mais vous le CAI (le Club Abbadiani Itineranti) c’est vous les Wanderer. ».

Alors , dix ans déjà, certes, mais y-a-t-il quelque chose à célébrer quand Claudio reste mon, notre quotidien en continu ?