Le Boulet.

Regard sur la situation de l’opéra en France

On fête en mai l’Opéra en France par la manifestation « Tous à l’Opéra », organisée par la Réunion des Opéras de France. C’est un outil de communication bienvenu, opération portes ouvertes destinée à mettre les projecteurs sur des salles d’opéra ou un genre qui traverse depuis des années à la fois une certaine désaffection, et des difficultés, récemment accentuées par plusieurs crises.

Une actualité récente a en effet mis en lumière les difficultés des opéras à faire face aux charges induites par la crise énergétique et l’augmentation des salaires, sans compter celles nées des fermetures des salles pendant la pandémie qui peinent à retrouver un public. Du coup on parle de crise de l’Opéra en France.

Ne vous laissez pas aveugler par cette accumulation de difficultés contingentes… Elle est révélatrice (bien plus que cause directe) d’une crise endémique qui dure depuis des années, avec une baisse lente mais régulière du nombre de représentations, avec une absence totale de réflexion sur les organisations, les subventions publiques et leurs absurdités, les réactions clochemerlesques, le système productif et les conséquences induites sur la qualité de l’offre artistique et ses conséquences sur la fréquentation.

L’organisation des financements de l’opéra en France est dominée par un colosse, l’Opéra de Paris, soutenu par les pieds d’argile de tout le reste de l’offre lyrique du pays, rempli de salles dites “d’opéra” à l’offre ridicule, qui fait penser aux fameux villages Potemkine (du nom du prince et ministre russe qui, pour masquer la pauvreté des villages en Crimée lors de la visite de l’impératrice Catherine II la Grande en 1787, a fait ériger sur son passage des façades de villages en carton-pâte).

Il y a des opéras Potemkine d’un côté, et des salles dignes, grandes ou plus petites qui jonglent comme ces jongleurs à piles d’assiettes qu’il faut coûte que coûte maintenir à flot. Un paysage assez dévasté que nous allons essayer d’analyser sous plusieurs angles, pour essayer de faire le point de chemins possibles pour arrêter la voie d’eau.

A. Les constats

L’Opéra est un art finalement peu connu et objet plus qu’un autre d’idées reçues (élitisme culturel et surtout social notamment) mais aussi complexe. Complexe à monter parce qu’un opéra requiert des masses artistiques importantes à réunir (orchestre, chœurs, solistes), sans compter les personnels techniques, il coûte donc cher. Victime d’idées reçues, complexe à monter et coûteux, pour un public relativement réduit, l’opéra part avec de lourds handicaps.

Si l’offre en spectacle vivant est bien structurée territorialement depuis la Libération à la fin de la deuxième guerre mondiale, avec le développement des centres dramatiques, puis depuis les années 1980 les centres chorégraphiques, et enfin les scènes nationales qui depuis les années 1990 fédèrent des structures culturelles du territoire aux statuts différents (Maisons de la Culture etc…), la réorganisation musicale du territoire remonte grosso modo au fameux plan Landowski (1969) qui réorganise essentiellement la formation musicale et l’offre symphonique en France (conservatoires, orchestres), plan affiné et développé jusqu’aux années 2000. Mais si d’un côté scènes nationales, CDN, CCN structurent l’offre en spectacle vivant et que l’offre de formation musicale irrigue vraiment tout le territoire, il n’y a dans le domaine lyrique aucune offre structurée selon ces modèles sur le territoire, si l’on excepte la création du label « Opéra National » en 1996 et dont six salles bénéficient actuellement.

Pour les opéras c’est donc plus délicat et plus flou. Lang n’avait pas l’âme lyrique, et à part l’Opéra-Bastille, projet qui répondait plus à une nécessité politique que culturelle, il faut saluer surtout l’action de son premier Directeur de la Musique Maurice Fleuret décédé en 1990. D’ailleurs, Bastille, après les palinodies du projet de construction, est vite devenu le domaine de Pierre Bergé.

Le Ministère de la Culture structure néanmoins les opéras en France, en trois catégories :

- Les Opéras nationaux de Région (et leur année de labellisation):

Opéra national de Lyon (1996)

Opéra national du Rhin (1997)

Opéra national de Bordeaux (2001)

Opéra national de Montpellier (2002)

Opéra national de Lorraine à Nancy (2006)

Opéra national du Capitole de Toulouse (2021)

- Les théâtres lyriques d’intérêt national

Opéra de Lille

Opéra de Rouen-Normandie

Opéra de Tours

Opéra de Dijon

À cette liste de 10 salles « qualifiées » s’ajoutent des maisons d’opéra signalées comme telles.

Mais, si l’on considère la liste des salles réunies sous la bannière de la « Réunion des Opéras de France », association loi 1901 créée en 1964 sous le nom de Réunion des théâtres lyriques municipaux de France (RTLMF), puis en 1991 sous celui de Réunion des théâtres lyriques de France (RTLF) qui en 2003 prend enfin celui de Réunion des Opéras de France (ROF, à ne pas confondre avec le ROF, Rossini Opéra Festival).il faudrait y rajouter

Caen, Théâtre de Caen

Clermont-Ferrand, Clermont-Auvergne Opéra

Compiègne, Théâtre Impérial de Compiègne

Limoges, Opéra de Limoges

Massy, Opéra de Massy

Metz, Opéra-Théâtre Eurométropole de Metz

Nice, Opéra Nice Côte d’Azur

Reims, Opéra de Reims

Saint-Étienne, Opéra de Saint-Étienne

Toulon, Opéra de Toulon Provence Méditerranée

Tourcoing, Atelier Lyrique de Tourcoing

Versailles, Opéra Royal de Versailles

Vichy, Opéra de Vichy

À ces salles s’ajoutent des compagnies et fondations associées :

Paris, ARCAL

Paris, Opera Fuoco

Paris, Opéra Nomade

Reims, Compagnie les Monts du Reuil

Saint-Céré, Opéra Éclaté

Venise, Palazzetto Bru Zane

À lire cette liste, il y aurait entre les salles signalées ès qualités par le Ministère de la culture et celles qui adhèrent à la réunion des Opéras de France 27 salles concernées par le lyrique en France. Nous avons volontairement écarté les Chorégies d’Orange, un Festival, et les salles parisiennes, où de manière surprenante manquait le Théâtre des Champs Élysées (dont le compte twitter est fièrement @TCEOPERA)… Je ne traiterai pas des salles parisiennes, dont on parle sans cesse, à l’offre inutilement pléthorique et pas toujours à la hauteur, qui concentrent de nombreux financements plus utiles à des établissements en région qui doivent répondre à des défis nettement plus ardus, sans l’aide médiatique et financière dont bénéficie la capitale. Et l’approche de ces satanés Jeux Olympiques ne va pas infléchir la situation.

En revanche et à l’inverse, gare à l’effet Potemkine, car la réalité de ces « opéras » va de 3 soirées d’opéra (c’est-à-dire mise en scène avec orchestre et chanteurs, à la limite en version concertante) par an à un peu moins d’une soixantaine. Car Paris mis à part, il n’y a pas une salle qui programme au milieu d’une offre diversifiée plus de soixante soirées par an (en comptant les représentations concertantes) et donc le catalogue de salles qui programment de l’opéra régulièrement et dans des conditions de production disons normales est un peu plus réaliste (ou surréaliste). Par ailleurs on est surpris de considérer dans la liste des opéras du Ministère de la Culture, quelques contradictions ou quelques absences qui montrent combien la question est peu considérée, nous les signalerons.

J’ai pris mes sources essentiellement aux sites des salles, aux brochures de saison quand elles sont accessibles et à tout document permettant de préciser le propos (articles de presse etc… jusqu’à la Cour des Comptes Mon intention n’est pas du tout de juger a priori de la qualité de l’offre (on l’évoquera au passage) mais d’abord de sa quantité et des conditions de production. Il est clair que si une salle programme cinq titres avec une représentations par titre, on ne peut l’appeler un « Opéra », et pourtant…

Dans cette liste de la Réunion des Opéras de France, il y a en outre des compagnies et fondations associées, dont le travail peut-être éminent dans le domaine de la diffusion ou de la recherche, sans avoir de lien propre avec une salle, comme le projet Opéra Éclaté longtemps lié à Saint Céré (plus depuis 2021) par exemple qui a depuis longtemps une politique de productions annuelles régulières diffusées là où l’opéra va peu ou pas, ou le Palazzetto Bru Zane irremplaçable dans la diffusion du répertoire français du XIXe. Ces compagnies ou fondations produisent ou suscitent des spectacles qui peuvent tourner dans de nombreuses salles. …

Quelques remarques préliminaires

Le constat est simple et cruel à la fois : en France, il y a un seul théâtre en région qui ait un orchestre spécifique de fosse, c’est l’Opéra National de Lyon et si je compte bien, avec l’orchestre de l’Opéra de Paris ce sont les seuls orchestres attachés à un théâtre en France…

Mais oui, la France, ce phare culturel que le monde entier regarde avec envie, a deux orchestres d’opéra… Tous les autres sont des orchestres symphoniques de région qui assurent le service régional symphonique et le service de l’opéra (Bordeaux, Strasbourg, Montpellier, Toulouse et quelques autres) ou des ensembles réunis ad-hoc.

On comprend pourquoi : le nombre de représentations lyriques est trop bas la plupart du temps, même dans les « opéras nationaux » pour qu’un orchestre spécifique puis leur être attaché, et même à Lyon, le nombre de représentations est limite pour garantir à l’orchestre une activité régulière qui en maintienne la qualité. Cette situation est déjà ancienne, signe que le genre n’a pas en France une assise forte.

Si l’on considère le nombre de « vraies » représentations lyriques, on peut grosso modo classer les « opéras » (le mot est très chic mais pas très choc pour certains) en quatre groupes :

- Les salles qui programment de 3 à 9 représentations annuelles

- Celles qui en programment de 10 à 20

- Celles qui en programment de 20 à 30 (ou 32)

- Enfin trois salles, Toulouse, Lyon et Strasbourg qui programment plus de 40 représentations par an.

Parmi toutes ces salles dites « d’opéra », beaucoup sont multigenres, un profil adoré en France pour masquer la misère, des concerts de musique de chambre ou quelquefois symphoniques, des récitals, des opéras accompagnés au piano (!), de la chanson, du théâtre, de la danse, une offre pour tous les goûts. On ne peut évidemment pas qualifier d’opéra ces salles polyvalentes, même si elles sont équipées pour l’opéra, comme la merveilleuse salle de Vichy. C’est une politique de petites touches qui témoigne qu’ici ou là on a fait un peu d’opéra au milieu d’autre chose.

Sans pointer telle ou telle salle, c’est le résultat d’une dilution de l’offre, d’un fractionnement des institutions, de fiefs locaux qui aboutissent quelquefois à des aberrations avec des nouvelles productions qu’on monte et qu’on joue (sans coproduction) deux fois… C’est aussi le résultat de moyens qui ont diminué régulièrement, telle grande scène régionale affichait 35 soirées il y a 25 ou 30 ans et aujourd’hui 16 (avec deux salles…On s’abstiendra de commenter).

Les récentes difficultés dues à l’augmentation des charges ne s’accompagnant pas de soutien des institutions, elles-mêmes aux prises aux mêmes problèmes, conduisent à la fermeture pendant plusieurs mois, à la révision à la baisse des saisons : on a vu plus haut qu’en réalité, CRISE OU NON, l’offre a diminué régulièrement dans de nombreuses salles depuis des années et si l’on ajoute l’effet COVID, le paysage est inquiétant.

Dans ce paysage actuellement, en nombre de représentations et qualité de l’offre, à mon avis la palme du rapport qualité/prix/intelligence va à l’Opéra National du Rhin, avant Lyon qui a longtemps tenu le haut du pavé. Le budget est d’un peu moins de 24 Millions d’Euros (par comparaison, Lyon affiche un budget de 37 Millions) pour le nombre de représentations d’opéra le plus important de tout le pays cette année (plus de 50), compte non tenu des variations saisonnières (réductions, annulations dues aux raisons évoquées ci-dessus).

C’est que l’Opéra National du Rhin, indépendamment de la qualité des productions et de la politique menée, n’a pas de charges fixes d’orchestres (assumées par Strasbourg et Mulhouse), au contraire de Lyon par exemple. Mais comparé à d’autres opéras nationaux qui ont une organisation comparable, son budget est inférieur à Bordeaux, ou Toulouse, et comparable à celui de Marseille (avec cependant une tout autre ambition artistique, notamment au niveau du choix des œuvres et de l’innovation scénique).

Mais voilà, depuis longtemps, l’Opéra National du Rhin est un syndicat Intercommunal, où interviennent Strasbourg Colmar et Mulhouse, qui chacune prennent une part de l’activité et qu’il a été conçu comme Opéra d’abord régional (du Rhin) comparable à son voisin rhénan la Deutsche Oper am Rhein : partage des charges, représentations presque systématiques à Mulhouse (2 représentations de chaque production d’opéra en principe et en moyenne 5 à Strasbourg). Une organisation intelligente, et qui a fait historiquement ses preuves, dans une région proche de l’Allemagne et de la Suisse où l’amateur peut aller écouter de l’opéra par exemple à Karlsruhe au nord, à Freiburg et Bâle au sud et donc avec une offre plutôt riche où le passage de frontière n’est plus « problématique » depuis des dizaines d’années.

Une organisation de ce type a fini par se mettre en place dans la région Pays de la Loire entre Angers et Nantes (« Angers-Nantes Opéra » auquel pour une partie de sa saison s’est joint l’Opéra de Rennes.

En considérant, les implantations géographiques (avant les budgets), on s’aperçoit vite que la distribution des salles en région trahit de profondes inégalités de territoire, des rivalités clochemerlesques qui apparaissent ridicules dans la période que nous traversons, des rivalités politiques aussi désolantes qu’indice de la médiocrité générale du politique face à la question culturelle, à quelque exception près, mais est aussi indice une histoire des implantations culturelles, une histoire de l’opéra en France qui se perpétue sans réflexion territoriale sur l’opéra en France depuis des lustres, à part le très intéressant rapport de Caroline Sonrier commandé par Roselyne Bachelot, une des rares politiques engagées aux côtés de l’opéra, mais bien seule, que la ministre actuelle, plus technicienne que politique préfère garder dans ses tiroirs car ce n’est pas le moment de sortir ça en plus du reste.

Petit tour de France de l’Opéra

Hauts de France :

Nombre de salles : 3

Lieux :

– Opéra de Lille

– Atelier lyrique de Tourcoing

– Compiègne, Théâtre Impérial de Compiègne

Sur une région aussi vaste, avec quelques métropoles importantes (Dunkerque, Valenciennes, Amiens, Saint Quentin et toute la région de l’ex bassin houiller Arras Douai Lens), trois salles fort dissemblables dont deux dans la métropole lilloise, et une à Compiègne, dont le magnifique théâtre impérial qui programme au milieu d’une offre kaléidoscope quelques soirées d’opéra fort atomisées. Au total sur toute la région, on tourne autour d’une quarantaine de soirées d’opéra essentiellement concentrées (85%) sur l’agglomération lilloise. Cette région qui va de Dunkerque à Senlis et d’Amiens à Saint Quentin, est sans aucune irrigation lyrique… Il est vrai que ces régions ouvrières ou agricoles n’étaient pas des endroits où se sont implantés historiquement des opéras (sauf à Tourcoing, on va le voir). Et visiblement tout le monde s’en moque.

Alors que se mettre sous la dent ?

L’Atelier lyrique de Tourcoing et son Théâtre municipal Raymond Devos, à l’origine une salle de concert et d’opéra, construite en 1887-88 par une société d’amateurs de musique, afin d’y donner des auditions et des représentations. La municipalité (Gustave Dron) décide de l’acquérir en 1902. Jusqu’en 1909, la municipalité y fait donner des représentations par le Grand Théâtre de Lille, puis elle souhaite en faire un théâtre autonome, avec sa propre troupe et son orchestre pour des spectacles à l’attention de la population ouvrière de Tourcoing. Plus récemment, Jean-Claude Malgoire, un des pionniers du baroque en France poursuivit cette belle histoire. Désormais, la direction artistique est assurée par François Xavier Roth, l’un de nos meilleurs chefs, qui donne des concerts et des représentations avec son ensemble des Siècles. L’idée est remarquable mais limitée dans la mesure où sa carrière se développe largement sur plusieurs fronts, y compris à l’international. Il reste que Tourcoing est le seul exemple en France d’implantation d’opéra en territoire ouvrier.

L’Opéra de Lille de son côté est une salle de qualité, qui avec un budget assez limité offre un nombre de représentations respectable (24 si j’ai bien compté) et surtout une qualité constante et une belle inventivité. Ce pourrait être un fer de lance, mais entre Xavier Bertrand, et le Rassemblement National (deux phares de la culture que le monde nous envie), c’est la seule Martine Aubry qui ait eu une vraie politique culturelle et qui a fait de la Métropole lilloise un des centres d’une culture vivante dans cette région immense, peuplée, active, diversifiée qui devrait être irriguée d’initiatives. Alors, vous pensez bien que l’opéra aujourd’hui dans cette région sera la dernière des roues du carrosse, avec ses coûts et son image élitiste qui ne sert aucun populisme qu’il soit d'(extrême) gauche ou d'(extrême) droite…

Pour l’opéra dans les Hauts de France : tout y est à faire, à construire, à réfléchir, malgré le bel exemple de Tourcoing, Sans oublier qu’on avait commencé à mettre en place un opéra du nord sur le modèle de l’opéra du Rhin… mais ça a duré ce que durent les roses…

Grand-Est

Nombre de salles : 4

Lieux :

– Opéra de Reims

– Opéra-théâtre Eurométropole de Metz

– Nancy, Opéra National de Lorraine

– Opéra National du Rhin

Quatre salles et deux opéras nationaux, voilà une région qui semble gâtée… Mais Reims n’a d’opéra que le nom où les représentations se comptent sur les doigts d’une main. Un véritable opéra-Potemkine.

Quant à Nancy et Metz, la rivalité entre les deux villes est légendaire, clochemerlesque et donc aujourd’hui tristement stupide quand l’urgence demanderait des synergies.

Et pourtant les deux villes ont des salles historiques magnifiques, La salle de Metz est la plus ancienne du pays, et Metz est l’une des plus belles villes de France, même si elle a été massacrée en son temps dans les années 1960-70 par une politique urbaine (gaulliste) faite de destructions et de béton (c’était le centre médiéval le mieux conservé d’Europe avec celui de Gênes). Mais il semble impossible (bien qu’il y ait eu des tentatives) de faire un Opéra National de Lorraine qui implique les deux salles, distantes de 60km, un océan infranchissable dans leur cas… La bêtise a encore un bel avenir, et lisez les programmes de l’Opéra-théâtre Eurométropole de Metz pour voir qui y perd vraiment…

De l’autre côté, l’Opéra National de Lorraine, qui, sous l’impulsion de son directeur, Matthieu Dussouillez essaie de proposer des œuvres en marge du répertoire, et des productions de qualité, même si quelquefois un peu trop grosses comme Tristan und Isolde. Mais il y a à Nancy de l’intelligence et de l’ambition, qu’il faut saluer.

Reste l’Opéra national du Rhin, que nous avons déjà évoqué, à la programmation ambitieuse depuis très longtemps, depuis longtemps aussi territorialisé : une institution depuis toujours intelligente et qui a toujours été soutenue localement (l’implantation du Parlement Européen n’y est pas étrangère non plus) même si l’équipe actuelle reste, disons, distante… L’OnR doit faire face à des difficultés momentanées (comme les autres salles) mais aussi structurelles : la salle de la Place Broglie a besoin d’être remise aux normes ; les crédits sont débloqués (mais pas de projet en vue) et pendant quelques années l’activité s’en ressentira sans doute…

Île de France (hors Paris)

Nombre de salles : 2

Lieux :

– Opéra Royal de Versailles

– Opéra de Massy

L’Île de France est un cas à part, évidemment, et la capitale avec ses salles multiples qui font de l’opéra est un aimant. Nous en avons plusieurs fois reporté les incohérences, n’y revenons pas. Deux salles très différentes offrent de l’opéra, l’Opéra de Massy, autre Opéra-Potemkine (on appellera ainsi ces salles qui se donnent le nom ronflant d’opéra pour une offre réduite et de qualité moyenne, en restant poli) dont les débuts il n’y a pas si longtemps, en 1993 affichaient de belles ambitions qui ont fait long feu. Elle est délégation de service public gérée par une société qui s’appelle (si ! si !) Centre national d’Art lyrique, et dispose de salles et d’équipements qui permettraient une vraie politique et des échanges avec la capitale, des salles comme l’Opéra-Comique ou le TCE pourraient s’y décentrer quelquefois, mais Massy, c’est à des années lumières de Paris, et peut-être un peu trop popu.

Heureusement, avec L’Opéra Royal de Versailles, on revient dans le chic et pas vraiment choc, le consensuel sans sel, et surtout entre soi, vu que les prix excèdent en général les tarifs pratiqués par les salles d’opéra en région. Mais Versailles est Versailles. La salle de Gabriel est sublime, mais la jauge en est d’environ 600 places, et ce n’est que récemment qu’une vraie saison articulée a été bâtie. La qualité des spectacles est scéniquement contrastée ( quelquefois franchement médiocre). Notons quand même que dans un pays qui est en Europe celui où l’explosion baroque a vu éclore orchestres et compagnies, c’est le seul théâtre en France qui affiche (Centre de musique baroque de Versailles oblige) une vraie saison essentiellement baroque, mais pas tout à fait pour le peuple (ouf, on est rassuré). Notons enfin que la salle de Gabriel affiche pour la première fois après plus de 250 ans d’existence une vraie saison, ce qu’elle n’a jamais connu en deux siècles et demi où elle a servi à peu près à tout (et très rarement à l’opéra), et ça, c’est plutôt une bonne nouvelle.

Bourgogne Franche-Comté

Nombre de salles : 1

Lieu :

– Opéra de Dijon

Certes, la région n’est pas riche en salles d’opéras, quand elle n’était que Bourgogne, il n’y avait que Dijon, et avec l’ajout de la Franche-Comté, il n’y a toujours que Dijon, avec ses deux salles, l’auditorium et l’opéra. Longtemps symbole d’une insondable médiocrité, l’opéra de Dijon a remonté la pente sous l’impulsion de Laurent Joyeux. On y a vu de beaux spectacles quelquefois des tentatives étonnantes pour faire original (Ring de Wagner à géométrie réduite). Actuellement, le soufflé retombe et le nombre de représentations (une grosse douzaine) montre que Potemkine est prêt à monter dans le wagon.

Malheureusement, l’Opéra de Dijon est l’exemple d’institution dont une ville à elle seule, malgré la bonne volonté ne peut supporter les frais liés à un opéra ou à une structure musicale d’importance. L’autre capitale régionale, Besançon, n’a pas de tradition lyrique, et sa scène nationale affiche quelquefois de l’opéra sans vraie ligne lyrique, même si la ville est le siège d’un prestigieux concours de chefs d’orchestre dont la 58ème édition aura lieu en septembre 2023. Quelque chose pourrait être pensé, d’autant que par TGV, les deux villes sont à 30 min l’une de l’autre. Mais comme elle est la seule salle régionale, elle a droit à l’appellation « théâtre lyrique d’intérêt national », une appellation en chocolat.

Auvergne Rhône-Alpes

Nombre de salles : 4

Lieux :

– Opéra de Vichy

– Clermont-Auvergne Opéra

– Opéra de Saint Etienne

– Opéra National de Lyon

Quatre salles dont chacune porte le nom d’opéra, quelle chance a cette région !

A quatre, elles totalisent moins de 90 soirées, dont 70% sont assurées par Lyon, 17% par Saint Etienne (qui a une petite saison), les deux autres salles étant des Potemkine dont il ne vaudrait même pas la peine de parler, si Vichy n’était pas une des plus belles salles de France et si quelques essais d’y présenter une production lyonnaise n’avaient pas été tentés. Mais cela a fait long feu… Dieu merci, il y a l’eau pour digérer ce triste gâchis.

45 kilomètres entre Lyon et Saint Etienne, on pourrait croire que quelque chose soit possible entre les deux salles, que nenni, Saint Etienne, patrie de Massenet, préfère vivoter seule, avec les moyens du bord. Intelligence, quand tu nous tiens…

Enfin dans une région vaste et relativement riche, signalons l’énorme disparité géographique puisqu’il n’y aucune offre lyrique notable à l’est et au sud du Rhône. La région devrait donc s’y intéresser… d’autant qu’elle affiche une soi-disant priorité culturelle sur le rural…

Mais la Région veille à un autre grain : soyons sûrs que si une des salles prenait le nom de Laurent Wauquiez, elle verrait ses subventions augmenter, puisque le Petit-Père-du-Rhône semble si sensible à ces sirènes comme le montre sa « politique » culturelle de gribouille (voir la dernière affaire avec Joris Mathieu et le Théâtre Nouvelle Génération de Lyon).et la confusion qu’il fait entre théâtre public et théâtre aux ordres.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nombre de salles : 4

Lieux :

– Opéra Grand Avignon

– Opéra de Marseille

– Opéra de Toulon Provence Méditerranée

– Opéra Nice Côte d’Azur

Quatre opéras au même profil, qui représentent une singularité dans le paysage français. Des publics plutôt traditionnels, un répertoire essentiellement franco-italien, pas un seul opéra national et des opéras en régie municipale, essentiellement supportés par les villes. Autant dire la mort lente.

Avec l’arrivée de Bertrand Rossi à Nice, une politique est en train d’y naître, mais la salle, une belle salle à l’italienne du XIXe dans la tradition de la péninsule (inaugurée en 1885 en lieu et place de l’ancien théâtre détruit par un incendie particulièrement meurtrier) aurait besoin d’un sérieux rafraichissement. C’est une salle de grande tradition musicale, l’opéra y est vivace, dans la tradition italienne puisque la ville est devenue française en 1860. Et pourtant Nice n’est même pas signalée comme « Maison d’opéra en région » par le Ministère de la Culture, ce qui apparaît au moins étrange.

Entre Toulon, Marseille et Avignon, villes relativement proches, aux publics assez semblables et aux politiques artistiques voisines, on pourrait imaginer des liens, des échanges, une politique au moins partiellement commune, mais paresse, politique et bêtise se conjuguant…

De même entre Marseille et Aix, puisqu’Aix a toutes les infrastructures adéquates à cause du Festival, on pourrait imaginer durant l’année quelques collaborations, mais Marseille et Aix, c’est l’eau et le feu, Caïn et Abel, Eteocle et Polinice, et en moins tragique, mais tragiquement ridicule, les Dupond et Dupont. Guerre historique et picrocholine sur fond de différence sociales, de haines rances et enchâssées dans les mémoires, l’ex-capitale de la Provence fondée par les romains face à la ville grecque, de cinq siècles son aînée. En plus elles ne sont plus du même bord politique (même quand elles l’étaient, les deux villes se haïssaient). Laissons la carpe et le lapin continuer à jouer dans le bac à sable.

Le cas marseillais est pourtant très singulier dans le paysage français : une salle immense, la plus grande de tous les opéras de région (1800 places), une vraie saison, articulée, un nombre de représentations qui avoisine celui d’un Opéra national, et entièrement à la charge de la ville de Marseille ou quasiment. C’est un cas unique à ce niveau de subvention et si j’ai bien lu la Ville méditerait de sortir du régime de la régie municipale. La deuxième ville de France mérite évidemment un opéra national, mais il faudrait alors aussi donner un coup d’aspirateur à la poussière des productions et atteindre un niveau artistique moyen plus haut. Prendre exemple sur Nice ? ou sur Lille, qui est aujourd’hui du même bord politique ?…

Vous aurez compris que rien n’est simple en PACA, et Aix, Avignon, Toulon, Marseille (et Nice) sont à des milliers de kilomètres les unes des autres. Immobilisme et postures politiques font le reste. Adieu rêve d’un Opéra national de Provence.

Occitanie

Nombre de salles : 2

Lieux :

– Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

– Opéra National du Capitole de Toulouse

Deux opéras « nationaux » pour une région vaste qui n’a pas d’autre offre lyrique, dans les deux métropoles de la région qui, et c’est une litote, ne s’aiment point notamment depuis la naissance de la grande région Occitanie. Mais des deux, l’une a une vraie saison d’opéra, même si discutable par certains choix esthétiques, et l’autre une offre qui lentement s’étiole et se réduit comme peau de chagrin, malgré des efforts pour une vraie qualité. Car avec une quinzaine de représentations lyriques annuelles, Montpellier est un Opéra (auquel on a rajouté « orchestre » pour coller mieux à la réalité) national en marche vers l’hommage à Potemkine. Je le dis avec d’autant plus d’amertume que je préfère de loin, de très loin la philosophie de l’offre montpellieraine, hélas réduite par nécessité. Symptôme d’un problème quasi général qui affecte le lyrique dans ce pays.

De l’autre côté, Toulouse reste un opéra qui compte vraiment en France, scéniquement un peu poussif, mais musicalement très solide avec un public fidèle et une vraie tradition, c’est essentiel. Mais une réflexion sur l’irrigation d’une région très vaste s’impose car tout est à faire.

Nouvelle Aquitaine

Nombre de salles : 2

Lieux :

– Opéra de Limoges

– Opéra National de Bordeaux

Deux salles d’opéra dont un Opéra « national » et une salle à gestion municipale qui offre cette saison une douzaine de soirées lyriques.

Un rapport de la Chambre régionale des comptes de 2021 sur l’Opéra de Limoges concluait à la bonne gestion financière de l’établissement financé en 2019 à 90% par la ville de Limoges (Etat 4% et Région 5%) : les chiffres parlent d’eux-mêmes, et le même rapport souligne que hors Opéra de Paris, en 2017, les villes supportent à 45% les financements publics des opéras en France et l’État 16%.

Quant à l’Opéra National de Bordeaux, il dispose d’une des salles les plus belles de France, construite par Victor Louis, qui remonte à 1780 et qui fut un des modèles du Palais Garnier, à la capacité d’un peu plus de 1100 places (comme Lyon, comme Zurich ou peu s’en faut, comme Strasbourg), une capacité qui ne permet pas de monter Saint François d’Assise ou La femme sans ombre, mais permet de monter à peu près tout le XVIIe, le XVIIIe, l’essentiel du XIXe et pas mal d’œuvres du XXe. Mais depuis des dizaines d’années, à Bordeaux, l’ambition affichée a toujours dépassé et les résultats artistiques, et les idées.

Ambition ? la construction de l’auditorium, décrit comme suit : « Une fosse d’orchestre pour 120 musiciens et un espace scénique de 220 m2 qui permettent d’accueillir des opéras de Wagner ou de Strauss tout comme des opéras contemporains nécessitant un orchestre important et une scène assez grande. » : dans la littérature de la communication l’auditorium semble être le lieu principal d’attraction -comme si on pouvait afficher des Wagner ou des Strauss chaque saison avec les énormes frais afférents, alors que l’atout de Bordeaux, c’est évidemment la salle de Victor Louis, un atout musical esthétique et touristique indéniable sur laquelle une saison raffinée et intelligente pourrait être réfléchie, au-delà de Requiem de Mozart en style Louis-Caisse écologique et racoleur, opération de communication désolante de nunucherie.

L’opéra de Bordeaux, entre ambitions excessives, politiques artistiques quelquefois incohérentes sinon errantes ou erratiques, le plus souvent pâlottes n’est jamais arrivé à produire au niveau des théâtres équivalents (Toulouse, Lyon, Strasbourg), et ce sous tous les mandats directoriaux.

Bref, ce n’est pas du côté de la Nouvelle Aquitaine qu’on fera la fortune de l’art lyrique.

Centre Val de Loire

Nombre de salles : 1

Lieu :

– Opéra de Tours

Ce n’est pas non plus du côté du Centre Val-de-Loire que l’art lyrique trouvera de quoi fleurir.

Une seule salle, le Grand Théâtre de Tours avec sa douzaine de représentations, superbement isolé, alors que la seule solution viable serait peut-être de rejoindre le schéma proposé par Angers-Nantes Opéra, qui ferait un joli « Opéra national de la Loire » auquel comme on va le voir s’est raccroché Rennes.

Tours est à 170 km de Nantes, un océan infranchissable d’autant qu’il y a une frontière de Région. Laissons cela, c’est pitoyable. Mais le Ministère de la culture offre à l’Opéra de Tours l’appellation « Théâtre lyrique d’intérêt national » sans doute au simple motif que c’est le seul de la région ou que la liste affichée n’est plus tout à fait cohérente, car son « intérêt national » se discute.

Pays de la Loire

Nombre de salles : 2

Lieux :

– Angers-Nantes Opéra – Opéra de Nantes

– Angers-Nantes Opéra – Grand Théâtre d’Angers

Deux salles et un Opéra, enfin une solution de collaboration intelligente, à laquelle on vient de le signaler, Rennes s’est adjoint, pour la moitié de sa saison, Rennes, qui est à 100 km de Nantes. Une vraie solution régionale (et interrégionale puisque Rennes c’est la Bretagne) avec si l’on compte les trois villes un peu plus d’une trentaine de représentations d’un niveau de qualité appréciable.

Mais entre les deux villes, Angers et Nantes, les choses ne sont pas au beau fixe, avec des baisses de subventions continues, et la dernière période est comme partout très tendue. Dans le budget c’est la métropole nantaise qui met l’essentiel (61% des subventions) et la région, pour cette opération « régionale » verse… 3%. Cherchez l’erreur.

Comme toujours en cas de difficultés, chacun cherche à rentrer dans sa propre niche, et comme toujours, la victime du système c’est la production puisque 2023-24 affichera une dizaine de soirées en moins. Et quand l’offre baisse le public baisse : il est plus facile de baisser l’offre que de récupérer un public. Comme quoi, même des solutions intelligentes et articulées restent fragiles.

Normandie

Nombre de salles : 2

Lieux :

– Théâtre de Caen

– Opéra de Rouen-Normandie

Lorsque la région Normandie était divisée en Haute et Basse Normandie, chacune avait son Théâtre, à Caen, le Théâtre de Caen, et à Rouen, comme on l’a longtemps appelé, le Théâtre des Arts.

Le Théâtre de Caen avait une grande tradition baroque parce que William Christie et les Arts Florissants y fleurissaient justement. Mais il y eut rupture en 2015 après 25 ans de résidence, pour des sombres histoires de gros sous, de changement d’équipe municipale etc. etc. La culture est souvent victime de ce genre d’aventure, et l’opéra encore plus….

Le résultat est la programmation lyrique actuelle du Théâtre de Caen, 7 représentations au total, avec certes un excellent niveau, mais sans ligne.

Rouen, arrivé dans l’actualité à cause de la crise financière des opéras, affiche plus d’une vingtaine de représentations, soit bien plus de Caen. Rouen a une vraie tradition d’opéra.

Dans ma jeunesse parisienne, on allait souvent voir les représentations rouennaises de Wagner, dirigées par Paul Éthuin toujours bien distribuées et bien dirigées. La programmation actuelle y est diversifiée, dans les genres et dans le type de production. Il est d’autant plus regrettable que la crise ait frappé un opéra plutôt valeureux.

Ces deux salles ont chacune un passé, ancien pour Rouen, plus récent pour Caen, chacune avec un souci de qualité qui est resté un axe fort. Distantes de 128km, liées par autoroute ausi bien que par voie ferroviaire directe, ne purraient-elles pas songer à s’allier, ce qui permettrait sans doute à Cane d’augmenter son offre, et ouvrirait sur un vrai projet global normand. Là encore, il serait temps de créer des synergies, dans l’intérêt de l’opéra, dans une région où il a été relativement bien servi, mais où il est fragilisé, comme l’actualité récente nous l’a enseigné.

Bretagne

Nombre de salles : 1

Lieu :

– Opéra de Rennes (avec quelque extension à Quimper)

Une seule salle en Bretagne dont le caractère a souvent été une exigence de qualité et une offre étoffée. La situation actuelle depuis 2018 associe l’Opéra de Rennes et Angers-Nantes Opéra, tout en gardant des productions maison : au total pour la seule salle de Rennes, on a une offre de 28 représentations d’opéra, soit autant que Marseille, plus que Lille et plus qu’Angers-Nantes Opéra sur deux villes. Rennes, il est vrai, a une vraie offre culturelle en spectacle vivant (avec le Théâtre National de Bretagne) depuis longtemps, et cela se sent.

Il faudrait seulement sans doute développer la relation avec Quimper, pour irriguer un peu l’ouest de la région.

Conclusions :

Un constat s’impose, l’hétérogénéité de l’offre géographique, résultat de traditions historiques plus que de choix politiques : les opéras se sont d’abord installés dans des villes riches, dès le XVIIIe, et puis peu à peu le XIXe bourgeois a voulu ses salles municipales, signes d’un statut local qui s’améliorait.

Mais, à la différence du reste du spectacle vivant, il n’y a pas eu de réflexion sur l’irrigation du territoire et la géographie de l’opéra en France : on a bien revu la distribution des orchestres notamment régionaux, mais pas l’opéra, qui n’est pas comme en Italie un genre identitaire national (même si le passage en Italie de Berlusconi et consorts a aussi eu un effet délétère : la culture, c’est pas leur truc). L’opéra reste dans les têtes un plaisir de l’élite sociale, donc pas très payant en termes politiques. Comme le politique d’aujourd’hui pense la plupart du temps le court terme, l’investissement dans la culture à long terme, mieux vaut ne pas y penser, surtout s’il est lourd et coûteux.

Deuxième constat, plus désolant, la difficulté sur une même aire régionale à créer des synergies autour des opéras, pour mieux le distribuer sur les territoires régionaux et améliorer l’offre, comme l’Opéra National du Rhin et aujourd’hui Angers-Nantes Opéra, seuls exemples d’organisation territoriale. Ce serait directement possible entre Metz et Nancy, en région PACA, qui a une vraie tradition, éventuellement en Auvergne-Rhône-Alpes, mais les réflexes clochemerlesques, “campanilistes” comme on dit en Italie, et donc totalement ridicules, d’une crasse bêtise qui mettent non l’irrigation culturelle en fer de lance, mais les crètes décolorées de pauvres coqs qui font de l’Opéra local, même vidé de son sang et avec quelques productions à peine dignes, un enjeu de « fierté » locale, une médaille au revers, qui finit par s’étioler et devenir misérable. « L’opéra meurt, mais j’ai un théâtre qui s’appelle Opéra ça suffit bien ! ».

Troisième constat, la liste publiée par le Ministère de la culture ne correspond pas à la situation actuelle, en terme productifs, en termes d’efforts et de renouvellement. Ce dossier non actualisé n’est simplement pas prioritaire.

Dans ce paysage triste et qui court à la ruine, la crise actuelle a le seul mérite de faire voir la poussière qu’on (et notamment l’État) mettait soigneusement sous le tapis. Laisser les opéras aux mains des villes, c’est évidemment conduire à la ruine parce que la crise actuelle montre qu’elles ne peuvent plus assumer les coûts, même si elles veulent défendre leur salle. Laisser ces inégalités géographiques sans réguler, et des villes continuer à gérer avec difficulté leur salle, c’est très confortable pour un État pour qui l’Opéra est plus un boulet qu’autre chose. Ça coûte cher, et ça draine peu de public : pourquoi se fatiguer à chercher des moyens d’améliorer les choses, mieux vaut constater le décès par débranchement du respirateur, on fera de beaux discours sur les regrets. L’État qui s’intéresse tant à la fin de vie l’expérimente avec l’opéra.

B. La nature de la crise actuelle

L’alerte actuelle qui frappe de nombreuses salles, n’est pas la cause de la crise des opéras en France, mais plutôt un effet collatéral à une crise plus profonde qui affecte les financements, la distribution géographique mais aussi les systèmes et organisations.

- Les motifsLa crise actuelle est motivée par l’augmentation des coûts de l’énergie et l’augmentation des coûts salariaux, elle frappe les plus grosses institutions (Lyon ou Strasbourg), mais aussi de plus petites (Rouen), mais elle ne frappe pas indistinctement. Certaines salles, dont les frais de personnel ou d’énergie sont pris en charge directement par les villes, sont moins directement affectées, même s’il y a fort à parier que cela se retrouvera dans le montant des subventions futures.

Mais la question centrale est bien plus la désaffection des publics, une qualité d’ensemble plus que moyenne, et surtout des situations très différentes où on appelle « opéra » aussi bien une production impeccable à Lyon ou Strasbourg qu’une production plus proche, au mieux d’un spectacle de fin d’année d’un conservatoire reculé.

Enfin, même sans covid, sans crise de l’énergie, sans inflation, l’opéra est peu aidé parce que c’est un art complexe (c’est détestable, la complexité), et donc qu’il coûte cher en personnel artistique ou technique pour peu de représentations et donc peu de public… Un public qui diminue souvent par diminution de l’offre, alors on préfère jeter le bébé avec l’eau du bain et se contenter d’une présence au mieux symbolique.

- La diversité des situationsNotre rapide tour de France montre une diversité de situations tant dans les statuts des établissements, que dans les capacités productives et dans l’offre lyrique. Beaucoup de salles affichent peu de représentations, d’autres en diminuent régulièrement le nombre, et d’autres enfin coupent dans des activités annexes (hors les murs, « petits » spectacles, réductions des activités scolaires etc…) ou multiplient les opéras sous forme de concert, moins coûteux à amortir.

Beaucoup d’institutions ont déjà annoncé la baisse de l’offre (nombre de productions, nombre de représentations), alors que l’offre en France est déjà globalement réduite comme on l’a vu ci-dessus. Or il y a une loi toujours vérifiée, qu’il faut répéter à l’envi : moins de représentations = moins de public, et le supposé retour à la normale ne s’accompagne jamais d’un retour systématique du public, mais d’une baisse durable. On peut rapidement faire baisser le public, on met des années à le reconquérir, sans aucune garantie. On l’a vu avec la pandémie.

Pourtant, là où il y a une tradition de qualité, une implantation assise, le public répond par une très belle fréquentation. L’opéra national de Lyon, qui a eu avec Serge Dorny une politique hardie en matière d’offre, n’a pas vu sa fréquentation baisser (dans quelle autre salle française Sancta Susanna de Hindemith ou Von heute auf morgen de Schönberg auraient pu faire le plein ? Mais l’équipe municipale actuelle n’aime visiblement pas l’opéra et ce que ça lui coûte, alors qu’elle a une des salles au public le plus jeune d’Europe. Il y aurait beaucoup à dire d’ailleurs sur la politique culturelle des mairies écolo, mais passons.

- Le morcellement du paysage

La diversité des situations et le morcellement du paysage vont de conserve. Mais la diversité des statuts n’est pas forcément la cause des difficultés ou de la qualité des spectacles. Un regard rapide sur les programmes des salles montre (à quelques exceptions près, assez rares) un singulier manque d’imagination dans les titres proposés. Le nombre réduit de représentations la plupart du temps n’incite pas non plus les producteurs à faire des efforts sur la qualité des productions qui vont n’être proposées (même en cas de coproductions) au mieux que pour quelques représentations à de rares exceptions près. Quelquefois une production est conçue au départ pour tourner, comme Le Voyage dans la lune, d’Offenbach (Rouen, Metz, Compiègne, Reims, Massy …) dans la mise en scène d’Olivier Fredj, et dans une distribution stable, mais il y a peu d’exemples de ce type qui seraient à encourager.

il reste que même dans le cas des plus grosses institutions, le nombre de représentations n’excède pas la cinquantaine annuelle pour les deux plus importantes, plus proche de la trentaine pour toutes les autres, ce qui n’est pas énorme.

Enfin, last but not least, l’opéra exige au-delà des personnels techniques et artistiques, des lieux adéquats. Il y a des territoires où aucune salle ne peut recevoir de l’opéra mis en scène, par absence de fosse. On peut quand même envisager des représentations concertantes ou semi-concertantes dans ces territoires-là, mais c’est aussi un indice des cahiers des charges qui ont présidé à la construction des salles. En Allemagne ou en Suisse, toutes les salles municipales ont une fosse, avec une autre politique aussi, parce qu’elles sont multifonctions. En France combien de salles multifonctions ont-elles une fosse d’orchestre ?

Les financements, État, Régions, Métropoles, Villes

Éliminons d’emblée les gros financements privés qui vont plutôt dans le lyrique à des grands Festivals (Aix) ou à de grosses institutions (L’Opéra national de Paris). L’Italie a transformé en Fondations privées la plupart de ses opéras et cela a marché pour les grosses institutions, mais les plus petites sont financées par des structures publiques ou semi-publiques, et c’est un échec car les Fondations lyriques se sont retrouvées au bord du gouffre, l’une après l’autre.

Mettre à plat les systèmes de financement, c’est se dire, qui paie quoi ?

Un regard rapide sur les budgets montre que pour les salles les plus importantes, celles qu’on peut (encore) appeler « Opéras » les budgets tournent autour de 30 à 35 millions d’euros annuels, et pour des raisons historiques, structurelles, légales, les moins impliquées sont les régions (autour de 6 à 7% du budget au mieux), les plus impliquées sont les villes, avec la palme à Marseille, une régie municipale historique avec une tradition lyrique forte, qui a un budget pour son opéra de l’ordre (légèrement inférieur) d’autres grandes salles françaises dont des opéras nationaux et un nombre de représentations tournant autour de la trentaine avec les représentations en version concertante. Compte tenu de l’offre, de la capacité de la salle, l’une des plus grandes de tous les opéras en France (plus de 1800 places) , c’est par rapport à bien des salles, une vraie performance, pour un public traditionnellement amoureux des voix et pas trop fan de mise en scène.

On peut d’ailleurs regretter que les budgets et le montant des subventions et soutiens ne soient pas clairement affichés par les maisons d’opéra, notamment les plus importantes : on souhaiterait que ces salles de référence en France fassent comme Lyon, qui chaque année affiche son budget et ses résultats, y compris remplissage etc. dans sa brochure de saison

L’observation des budgets quand on y a accès montre des constantes :

– Les villes (quelquefois les métropoles) restent les financeurs essentiels (48% à Lyon, 52% à Bordeaux, 70 à 80% à Marseille) et mettent aussi des personnels à disposition en nombre plus ou moins important.

– L’État verse plus ou moins 15% aux opéras nationaux

– Les régions aident de manière congrue (autour de 6%)

– Les recettes propres entrent en général autour entre 20 à 30%, où la billetterie peut tourner autour de ce pourcentage, où être bien plus réduite ( à Lyon, la billetterie entre pour 10% des recettes générales et seulement à peu près la moitié des recettes propres)

Pour fonctionner, les opéras sont fortement subventionnés, on le savait depuis longtemps et les subventions publiques sont largement supportées par les villes (45% en moyenne en 2017), ce qui aujourd’hui est problématique.

Il est clair en effet :

- Que les villes ne peuvent plus supporter des charges à cette hauteur

- Que la création des métropoles devrait déterminer une remise à plat du système, parce que la salle d’opéra couvre un public qui dépasse largement les frontières de la ville où il est implanté, et la ville paie quelquefois plus en proportion de ses administrés qui la fréquentent.

- Que les régions, pour des salles qui ont un poids financier et un impact économique fort, donnent très peu : à part Strasbourg et Angers-Nantes Opéra, les salles n’ont aucun impact régional, avec des disparités dans la distribution des salles qui n’a jamais incité à réfléchir à l’impact régional. L’implication très relative des régions vient sans doute d’un problème de « compétences », sur lequel on s’est bien gardé de revenir : le boulet, c’est mieux pour les autres.

Face à des villes qui ne peuvent plus assumer seules ou presque les charges des salles, la première réflexion porte sur les opéras dits « nationaux » et les financements de l’État. Un rapport de la chambre régionale des comptes de 2017 de la nouvelle Aquitaine montre que hors opéra de Paris, la part de financement de l’État pour les opéras en France est de 16% (c’est le pourcentage qu’on constate effectivement les rares fois où l’on a accès aux chiffres, par ex. Lyon). Si l’on intègre dans le calcul l’opéra de Paris, alors la part de l’État passe à 38%…

En clair cela signifie que la subvention parisienne engloutit l’essentiel des subventions d’état. Ainsi l’État privilégie-t-il Paris au détriment des opéras qu’il a lui-même qualifiés de « Nationaux », une médaille en chocolat. Il ne s’agit pas de rééquilibrer en baissant les subventions parisiennes, dans la mesure où c’est l’État dans sa vision à si long terme qui a voulu un Mammouth lyrique à Paris qu’il essaie désormais d’encourager à chercher du mécénat pour réduire ses subvention publiques (aujourd’hui environ 40% du budget). En réalité, il est évident que l’État doit augmenter sa part de financement des opéras nationaux en région : il n’est pas normal qu’un Opéra national de Lyon soit financé à 50% par la ville de Lyon, ou alors que l’État demande aussi à la Ville de Paris de financer l’Opéra national à hauteur, elle qui a déjà bien du mal avec son Châtelet… mais je plaisante bien sûr. Les opéras nationaux ayant théoriquement un rayonnement national, les sous doivent aller avec, ou alors , c’est une autre plaisanterie.

Il ne s’agit pas évidemment non plus de supprimer les subventions des villes : dans de grandes capitales régionales, l’Opéra en état de marche a des retombées économiques que Lyon en son temps avait calculé, et ce n’était pas indifférent, mais il faut rééquilibrer la part de chacun. Il est clair que les Métropoles doivent prendre une part plus importante dans les financements des opéras, c’est déjà le cas à Metz ou dans quelques autres villes, car une salle d’opéra rayonne sur la ville et son « hinterland », au moins jusque-là où vont les transports urbains.

Enfin, même si ce n’est pas leur compétence, mais tout peut évoluer ou changer, les régions donnent environ 5 à 7% pour les opéras, ce qui est ridicule, mais vu la situation, aucune intervention n’est ridicule. On peut sans doute conditionner les subventions des régions au rayonnement régional de l’institution, quand on lit que l’Opéra national du Rhin est un syndicat « intercommunal », ou que la région est peu impliquée dans Angers-Nantes Opéra, on se dit que quelque chose ne fonctionne pas au royaume du Danemark. En d’autres termes, là où les salles de la région travaillent à des synergies, à des organisations intelligentes entre elles qui irriguent le territoire, on pourrait imaginer leur part de financement augmenter. Certes, elles financent déjà part des orchestres régionaux, souvent en fosse d’opéra pendant la saison, mais il y a sans doute à réfléchir sur le rôle de la région dans la circulation de productions, dans le lien entre diverses salles. Mais personne de bouge, parce qu’il s’agit de donner des sous…

Pour encourager les publics on pourrait aussi imaginer d’autres filons, un peu différents, en Allemagne, le billet d’opéra vaut ticket de transport en commun le jour de la représentation par exemple… L’imagination peut-être au pouvoir mais il semble qu’on soit pétrifié à l’idée de soulever ce lièvre-là, mieux vaut la « petite mort » lente qui ne fait pas trop parler d’elle, on pourra au moins financer les Kleenex pour sécher les larmes.

Résumons-nous :

- Ce n’est plus le rôle des villes de supporter seules les frais d’un opéra qui produit régulièrement, au moins quand on appelle « Opéra National » l’institution : l’État doit prendre ses responsabilités.

- Il est urgent de rééquilibrer les contributions entre métropoles et région, les départements ont une part infime (1 à 2% dans les financements) et ils ont d’autres charges, plus sociales (APA etc…) qu’ils peinent à assumer, laissons-les de côté dans cette affaire. Bref il est important de remettre à plat le système quand l’opéra est représenté dans la ville avec autre chose que quelques représentations atomisées

- Enfin, en termes de patrimoine, des salles superbes comme Metz, Nancy, Nice, Bordeaux, Vichy mériteraient d’être mieux valorisées en hébergeant des productions d’opéra dignes d’elles, ce n’est que très partiellement le cas.

Mais ne nous berçons pas d’illusions, le genre lyrique ne sera jamais un genre populaire au moment où le théâtre connaît aussi des difficultés, bien que ce soit un genre bien plus important en France, et il s’agit simplement de faire en sorte que l’offre soit d’une qualité à peu près homogène en qualité, dans un système plus cohérent et mieux territorialisé.

Mais ce que les puissances publiques nationales ou territoriales n’ont pas fait en temps de vaches grasses, elles ne le feront pas en temps de vaches maigres, l’opéra et son réseau de salles a été laissé plus ou moins tel que parce que s’y intéresser c’est entrer dans un engrenage qui ne concerne pas seulement les subventions, mais aussi les organisations, le système de production, les orchestres, les artistes etc… Il y aura bien des raisons pour lesquelles les choses sont laissées en l’état…

C. Le système productif et ses problèmes

Si la question des financements entre fortement dans la question des opéras en France, elle n’est pas la solution à tous les problèmes. il ne faut pas non plus oublier le système de gestion, à un moment où des voix s’élèvent, comme un chœur insistant pour demander « des troupes », « des troupes »… Nous avons dans ce blog longuement essayé d’éclaircir la question, mais elle se pose très différemment à Paris et dans les opéras en région.

Examinons d’abord le système actuel, la stagione

Il est en quelque sorte comparable à la production d’un film : pour un spectacle donné, on réunit une distribution une équipe de production, un chef et un orchestre. Et dans certains théâtres, on réunit aussi les techniciens nécessaires. Tous les théâtres n’ont pas les capacités techniques ou même les équipes nécessaires pour monter un spectacle complexe et bien des théâtres ont des équipes techniques réduites.

Conséquences pour les productions :

- On limitera les dépenses de production (décors et costumes) notamment si le nombre de représentation est réduit

- On réduira progressivement le temps de répétitions, qui est coûteux

- On fera donc appel à des metteurs en scène point trop exigeants qui ne bousculent pas les équipes en place et font au plus simple et au plus vite

Par ailleurs, on croit souvent que les orchestres au nom quelquefois ronflant sont fixes (genre Orchestre symphonique de Saint Crépy sur Levrette) , c’est très souvent un leurre.

Les orchestres régionaux peuvent l’être, moins les orchestres municipaux ou locaux qui sont réunis ad hoc. Quelquefois, l’orchestre se réduit à quelques musiciens fixes (salariés) (par ex. un continuo baroque) et pour chaque production, on fait appel à des supplétifs. Pour des questions de frais fixes (un orchestre de 45 musiciens c’est 45 salaires), on a souvent des orchestres avec quelques musiciens salariés et le reste supplétif. Bref, la géométrie est variable, mais dans ce système, même les orchestres la plupart du temps sont réunis ad-hoc, à l’exception de Lyon qui est le seul à avoir son orchestre spécifique, et de deux ou trois orchestres régionaux de prestige comme le Philharmonique de Strasbourg ou l’Orchestre du Capitole, avec les conséquences sur la qualité et l’homogénéité.

Un orchestre comme Les Musiciens du Louvre-Grenoble, en résidence à Grenoble avait sur place quelques musiciens chargés de l’action culturelle par exemple, mais répétait à Paris et arrivait à Grenoble pour le concert avec une formation à géométrie variable. C’est aussi le cas d’un orchestre comme la Cappella Mediterranea… Certes, les réseaux fonctionnent et on fait souvent appel aux mêmes collègues supplétifs, mais ça n’est pas gravé dans le marbre.

C’est un système qui ne favorise pas la cohésion des orchestres, mais convient aux musiciens, plus libres de « cachetonner », et pas attachés à un lieu fixe, des temps fixes, des répétitions fixes. Dans le cas d’orchestres qui se déplacent comme la Cappella Mediterranea les coûts seraient pharamineux si c’était tout un orchestre fixe qui se déplaçait. Le noyau se déplace et on recrute sur place (par exemple quand ils sont en fosse à Paris ou Aix)

Ce qui est vrai pour les musiciens d’orchestre l’est aussi pour les chanteurs, plus libres de choisir leurs productions, avec une rémunération au cachet que souvent ils préfèrent à un salaire fixe, de même les techniciens, car il n’y a pas suffisamment de travail continu pour être attaché à telle ou telle salle et le système de l’intermittence fait le reste.

Le système stagione, finalisé à la production, convient aux très grandes institutions (Paris par exemple) ou aux institutions qui ont une politique lyrique pointue (Lyon, Strasbourg). Les productions sont créées, la presse en parle, ça fait buzz (enfin mini buzz) et puis s’en vont.

Avec pareil système, peu de titres, six à huit titres par an : un lyonnais aura vu ainsi Tosca pourtant un phare du répertoire, une seule fois en un demi-siècle ; en 2019/2020… La qualité est respectable, mais pas partout.

C’est un système plus favorable aux artistes parce que c’est un système au cachet, globalement plus rémunérateur, et surtout plus souple, et qu’on peut faire appel ponctuellement à des chanteurs plus « bankables » sur le marché (pas forcément des stars, mais des noms connus des amateurs) pour remplir la salle mais pas toujours favorable aux institutions, ni à une politique construite ou rigoureuse envers les publics. D’autant que lesdites productions sont rarement reprises, et qu’ainsi tout est finalisé, aux deux trois ou quatre représentations (six à huit dans les meilleurs cas). En effet dans ce système, il y a un nombre de représentations au-delà duquel le théâtre perd de l’argent. Ce n’est donc pas un système favorable à l’éducation du public, à la construction d’une vraie culture lyrique, à la permanence, car – c’est le cas en ce moment – à la moindre baisse de subvention, on supprime des productions.

Or, la France entière fonctionne sur ce système, assez libéral, qui laisse les artistes dans le marché. Quand ce sont des artistes côtés, pas de problème, quand ce sont des jeunes ou des artistes « de complément », indispensables mais à la carrière difficile, c’est délétère. D’où la nécessité d’un champ professionnel organisé sur l’offre, avec des agents qui représentent les artistes (indispensables pour les accompagner) et une importance accrue des réseaux…

D’où le système de l’intermittence, réponse sociale à un système de gestion élastique. Cachetonner, c’est le verbe-clé de la vie musicale et lyrique française, parce qu’il n’y a simplement pas suffisamment d’institutions garantissant des revenus stables et continus. L’intermittence est dans pareil système indispensable à l’équilibre des revenus des artistes.

Le système de troupe et de répertoire est-il une réponse ?

C’est le système qui organise la vie musicale dans les pays germaniques et en général les pays de l’Est européen, Russie comprise dans pratiquement tous les théâtres, petits et grands. Le système stagione en revanche couvre l’ouest et le sud européen, les Etats-Unis et le Canada et le reste du monde qui programme du lyrique. J’ai souvent écrit que la réunification de l’Allemagne n’avait rien changé au fonctionnement des théâtres à l’Est, parce que c’est le même système qui gérait Est et Ouest.

Dans les pays où le système de troupe fonctionne, ce sont les villes qui financent à 80 ou 85% les théâtres, et plus largement les institutions publiques (radios) les orchestres. Dans les très grandes villes d’Allemagne, État fédéral, il y a plusieurs orchestres, ceux financés par la ville, ceux financés par la radio. Prenons Munich, par exemple, parmi les principaux orchestres, il y a l’orchestre de la Radio Bavaroise (financé par la radio, le Bayerischer Rundfunk), celui de l’Opéra (Bayerisches Staatsorchester, financé par le Land qu’on appelle l’État libre de Bavière dans le cadre du financement de l’Opéra), et les Münchner Philharmoniker (financés par la ville). L’état de Bavière finance en outre les Bamberger Symphoniker, le grand orchestre symphonique de la ville de Bamberg, au nord de la Bavière. Système plus ou moins semblable à Francfort, Stuttgart ou à Hambourg.

Ces villes ont toutes un théâtre et un opéra (salles séparées, quelquefois dans le même bâtiment, comme à Mannheim ou à Francfort) avec la notable exception de Berlin avec ses trois opéras et sa dizaine de théâtres municipaux.

Les villes petites ou moyennes ont une salle de théâtre multifonctions (Stadttheater), qui propose une saison complète (on joue à peu près chaque soir) de théâtre, d’opéra, de ballet, éventuellement de concerts qui vont de la petite forme à la grande forme .

Pour faire vivre le système, dans toutes les villes, grandes ou petites, il y a dans les théâtres une troupe d’acteurs, de chanteurs, un ballet (pas partout), un orchestre local qui fait du symphonique et de l’opéra, tous salariés, tous employés municipaux. Dans les plus grandes villes ou pour des occasions exceptionnelles on peut faire appel à des chanteurs invités en surnuméraire. Du côté des chefs, il y a à la fois un Musikdirektor ou un Generalmusikdirektor, qui assure les nouvelles productions et quelques reprises et bonne part de la saison symphonique, au contrat, et des chefs fixes, qu’on appelle des Kapellmeister (« Maître de chapelle ») qui assurent les reprises et le tout-venant et font travailler l’orchestre.

Quant aux productions, le système diffère dans les grosses et les petites structures : dans les grosses, une production est longuement répétée, puis entre au répertoire, ce qui veut dire qu’elle sera reprise dans les saisons pendant plusieurs années. Dans les plus petites, il y a moins de productions, et donc quelquefois la saison se limite à des nouvelles productions, de rares reprises, mais toujours ensuite stockées.

En revanche, le revers de la médaille, c’est que les villes financent peu les compagnies autonomes et que les théâtres ne font pas d’accueil de spectacles ou d’artistes extérieurs, cela sortirait de leurs frais fixes avec les risques relatifs au remplissage, alors qu’en France c’est la base du fonctionnement. Artistiquement, le spectateur va dépendre d’une équipe en place, et il n’y aura pas de confrontations « d’univers artistiques », comme on dit dans les salons, moins de diversité, mais plus de régularité.

Cela suppose qu total:

– des équipes techniques étoffées pour assurer l’alternance

– des équipements fixes pour les répétitions (salle de chœurs, répétitions d’orchestre si la salle est occupée) mais aussi des espaces de stockage des productions.

– une administration qui puisse gérer un agenda assez rempli, un planning d’occupation des salles et aussi des chanteurs ou des comédiens de la troupe, etc… et aussi la relation au public essentielle pour un système qui s’appuie beaucoup sur les abonnements, c’est-à-dire toute une logistique assez lourde qui justifie que dans le cas des villes, le théâtre engloutit bonne part des subventions.

– Et surtout un nombre de représentations important : plus il y a de représentations, plus il y a de public et plus il y a de recettes. Tout le monde étant salarié, artistes comme techniciens, les frais sont fixes, tout représentation est ainsi une recette nette.

C’est un système lourd, assez monopolistique dans les villes mais qui garantit au public une accessibilité continue à des prix contenus (le prix maximum dans les salles régionales, par exemple Karlsruhe, excède rarement 60-70€)

Or, même les théâtres lyriques les plus productifs en France (Lyon, Strasbourg, Toulouse) ne peuvent gérer une telle logistique avec leurs équipements et leurs équipes actuelles. Et on peut bien imaginer que les villes (ou les métropoles) ou encore moins les régions ne sont pas prêtes à investir dans un tel système, qui suppose aussi par ricochet une réponse du public (qui, même en Allemagne a baissé, même si cela reste le grand pays de la musique classique en Europe).

Pour qu’un tel système fonctionne vraiment dans une métropole régionale, il faudrait que l’on soit sur une centaine de représentations lyriques par an. On a vu que le maximum offert est d’une cinquantaine, et encore avec des menaces et sur trois salles dans tout le pays. Il y a eu notamment à Lyon par le passé (il y a plus de vingt-cinq ans, comme quoi la question n’est pas vraiment nouvelle) la création d’une troupe fondée sur de jeunes chanteurs valeureux, par exemple Ludovic Tézier, qui passa deux ans en troupe à Lucerne, puis trois ans à Lyon. Ça a fait long feu.

Pour un chanteur d’opéra, la troupe est pourtant très formatrice, parce qu’il doit affronter toutes sortes de rôles, répondre à des urgences, côtoyer aussi de grands professionnels. Il n’y a pas de hasard, si certains de nos chanteurs ou chanteuses ont fait de la troupe en pays germanique, il y aura bien une raison, Natalie Dessay (Vienne), Julie Fuchs (Zürich), Elsa Benoît (Munich), Elsa Dreisig (Berlin, et la saison prochaine Munich)…

Impossible à ce stade de déliquescence du réseau français d’envisager un système à la germanique et d’ailleurs il n’en a jamais été question parce que ce système est sorti de toutes les têtes et cocneptions depuis des lustres (à cause de la crise de l’Opéra de Paris, opéra de troupe jusqu’aux années 1970) On peut se limiter à l’entretien d’une troupe réduite de chanteurs, mais là encore, elle ne peut être attachée qu’à un opéra qui produise au moins une quarantaine de représentations. Elle peut être envisageable dans un système de réseau régional : on revient toujours à la question des synergies. Mais il est clair que socialement, le système permet à l’artiste (ou au technicien) des revenus fixes et réguliers, ce qui diminue l’intermittence.

En France, le système est particulièrement hypocrite, justement grâce à la question de l’intermittence, pas vraiment essentielle pour les stars, mais essentielle pour les armées d’artistes, de chanteurs et techniciens qui dépendent des offres. On travaille sur une production, on reçoit un cachet et pendant les périodes creuses, le système de l’intermittence prend le relais. Pour l’artiste, c’est une grande sécurité . Pour le public, c’est moins vrai, car les périodes creuses le sont aussi pour lui.

En Allemagne, le chanteur d’opéra étant « mensualisé » à hauteur de ses prestations dans le théâtre auquel il est attaché, et pour le reste en « free » (où interviennent les offres via son agent), n’a pas besoin de l’intermittence et le public continue à avoir accès à des représentations. Pas de période creuses, d’autant qu’en dehors de leurs contrats locaux, les artistes peuvent en accepter ailleurs. La plupart des chanteurs restent en troupe et ne deviennent free-lance que lorsque s’étant fait un nom, ils peuvent vivre seulement des engagements au cachet.

L’habitude du système stagione cherche à attirer le public par la présence dans la distribution de chanteurs plus connus, le système de répertoire travaille plus sur la fidélisation du public à ses artistes locaux, dont certains deviennent des stars, mais pas tous. à une offre de production plus étoffée, jouant entre standards et nouveautés

Les artistes français gardent ainsi une liberté de choix d’action, de création et d’installation que l’État leur garantit par le statut de l’intermittence. Ce système « socio-libéral » leur convient. Il est soutenu par notre fascination de l’artiste (« aidez-moi à développer mon génie ») et par l’individualisme ambiant, il ne répond absolument pas à la fonction civique et citoyenne du théâtre public, et dans le cas de l’opéra, il le condamne à la mort lente. Si les artistes travaillaient de manière moins intermittente (et donc moins autonome aussi), c’est une lapalissade, on aurait moins besoin du système de l’intermittence et les théâtres afficheraient plus de représentations…

Quant à la question de la qualité, elle n’est pas si différente que ne le disent ceux qui défendent un système à la française, en tous cas dans des salles moyennes. Mais ne rêvons pas, le système stagione convient aux bailleurs de fonds, aux artistes, aux institutions et se trouve ancré dans notre histoire. On ne reviendra pas dessus. Il est plus « paillettes » et travaille moins l’éducation des publics et l’installation du genre, mais actuellement il ne garantit même plus une simple stabilité de la fréquentation.

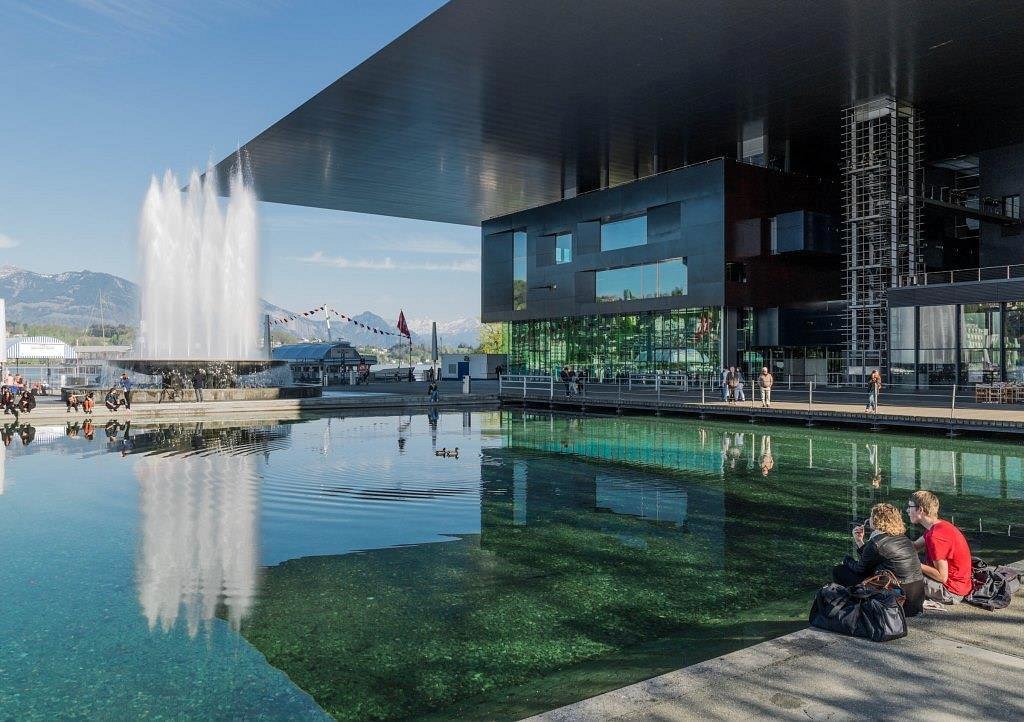

D. L’exemple suisse

On parle toujours de l’Allemagne, j’ai voulu regarder l’exemple suisse, qui présente l’avantage de proposer les deux systèmes et permet des comparaisons sur un territoire socialement assez homogène.

La Suisse est un petit pays, qui entretient une dizaine d’institutions qui offrent et produisent de l’opéra : Saint Gall, Winterthur (essentiellement de l’accueil), Zürich, Bâle, Lucerne, Bienne-Soleure, Fribourg, Berne, Lausanne, Genève. Mettons hors compétition Zürich, le théâtre le plus riche et le plus productif du pays, avec ses 200 représentations d’opéra et ses 30 productions annuelles et qui est l’une des grandes salles européennes.

Un pays, deux systèmes :

Stagione : Genève, Lausanne, Fribourg, Winterthur

Répertoire : tout le reste.

Commençons par comparer dans ce pays riche et prospère deux villes comparables par leur population, Genève (200000 hab/600000 pour l’agglo) et Bâle (180000hab/550000 agglo), entre Genève, ville de banques et d’institutions internationales, et Bâle, ville de l’industrie pharmaceutique et de l’art contemporain, c’est un niveau social à peu près comparable.

Bâle :

Système de répertoire/troupe

Prix des places à l’opéra : de 30 CHF à 145 CHF selon les types de représentations.

Nombre de représentations annuelles d’opéra : une centaine

Capacité de la salle : 860 places

Genève :

Système stagione

Prix des places: de 17 CHF à 309 CHF

Nombre de représentations annuelles : une cinquantaine

Capacité de la salle : 1500 places

Cherchez l’erreur.

Les deux villes sont riches, Les deux théâtres sont des institutions de qualité, ayant chacune une réputation sur le marché lyrique, mais Bâle s’est profilé sur la modernité des productions, sur des metteurs en scène d’avenir (on y a vu Calixto Bieito, bien avant qu’il n’arrive à Genève, on y a vu une résidence de Simon Stone, bien avant qu’il n’explose sur le marché), c’est un théâtre qui table sur de jeunes chefs, de jeunes chanteurs qui tous ne feront pas carrière, sans doute, mais qui assurent un niveau de représentation équilibré, en tout cas supérieur à 80% des théâtres français.

Genève a un très bon niveau productif (récompensé comme Bâle quelques années auparavant par le titre d’Opéra de l’année du magazine Opernwelt) notamment depuis l’arrivée d’Aviel Cahn, mais peine encore à trouver une ligne et surtout à retrouver un public, qui par ailleurs est bien moins ouvert (ou plus fossilisé) que celui de Bâle…

Mais que le prix maximum à Genève soit plus du double du prix maximum de Bâle fait de Genève le théâtre le plus cher d’Europe ou peu s’en faut, mais ne fait pas de Genève un théâtre deux fois meilleur que Bâle, et même si on rapporte l’offre au nombre de représentations rapporté à la jauge de la salle, l’offre baloise reste supérieure.

Cette comparaison montre, à qualité égale (mais sur des lignes productives différentes), que le théâtre de répertoire/troupe est plus performant que le théâtre stagione, sur un territoire à peu près homogène.

Sur la dizaine de théâtres suisses qui ont une saison d’opéra, on totalise hors Zürich environ 450 représentations d’opéra, en France, on totalise hors Paris pour 28 salles environ un peu plus de 500 représentations d’opéra… Calculez et là encore cherchez l’erreur.

Et ce n’est pas une question de qualité, il est clair que nos plus grandes salles affichent une qualité égale à celle de Genève ou Bâle et quelquefois à celle de Zürich, mais les autres salles françaises n’affichent pas forcément une qualité supérieure à Lucerne ou Saint Gall, ni même à Bienne-Soleure, avec sa centaine de représentations lyriques sur deux salles petites (l’une de 280 et l’autre de 300 places) dont celle de Soleure, du XVIIIe, est sans doute la plus belle du pays et un bassin de populations de 180000 habitants environ.

L’idée que le système stagione garantit une qualité moyenne supérieure est vraie sur les plus grandes salles et quelques salles à la programmation attentive et intelligente, mais sur la majorité des autres, c’est tout simplement faux. Le système garantit surtout une souplesse plus grande, un personnel occasionnel et donc un jeu pervers sur les variables d’ajustement comme en ce moment.

Derniers mots, dernier maux

Ne nous berçons pas d’illusions, la situation actuelle est appelée à perdurer, avec ses ridicules, son déséquilibre et parfois, sa médiocrité. Au niveau institutionnel, personne n’a envie (ou intérêt) à la voir évoluer. D’abord parce que dans les politiques culturelles, l’opéra n’est évidemment pas la priorité, même s’il serait intéressant de diffuser cet art dit élitiste là où il ne va pas et où il n’est à peu près jamais allé (Tourcoing excepté…). À chaque classe sa culture, ce n’est pas dit, mais c’est un implicite qui perdure.

Ensuite parce que tel qu’il est c’est un boulet pour toutes les institutions qui ne savent pas trop qu’en faire, et ne veulent pas surtout payer trop pour un art de niche (aucune refonte d’un opéra local ne fera une réélection, quant à l’État, l’Opéra de Paris lui suffit largement. Et depuis 2017 et Macron, la culture a continué à avoir la place subalterne que Sarkozy et Hollande lui avaient réservée. Enfin en ces temps de disette, il est impensable de dépenser plus pour l’opéra, la brioche de la culture alors que le pain culturel coûte déjà cher : mieux vaut laisser les choses rassir puis gésir.

Les affaires ne sont pas roses non plus pour le théâtre, qu’il soit public ou privé, mais au pays de Molière, on ne laissera pas tomber le théâtre. Il n’existe malheureusement pas de grand symbole universel de l’opéra en France qui ne peut donc se vendre de la même manière.

Mais ce constat assez accablant n’empêchera pas celui qui écrit et qui est tombé par hasard dans l’opéra à douze ans au grand étonnement d’une famille qui aimait le théâtre et les acteurs et ignorait complètement l’art lyrique, de continuer à militer pour un vrai partage de cet art total.

Alors si l’on veut sauver le soldat lyrique, il faut (à budget constant) faire des choix.

On ne renoncera pas au système stagione, d’abord parce que ce système est très soutenu par l’establishment lyrique et musical qui n’en connaît pas d’autre ou n’en pratique pas d’autre, et parce que c’est un système qui lui est d’abord favorable, avant de l’être au public.

Ensuite parce qu’il est bien trop précieux au politique par son élasticité pour diminuer les frais, le nombre de représentations, le nombre de productions en fonction de la pression financière, des changements politiques etc…sans trop le faire savoir.

C’est d’autant plus vrai et vérifiable que si la moindre quinte de toux au PSG provoque des épidémies d’inquiétude ou de désespoir, personne ne fait cas des quintes de toux lyriques à Lyon ou Toulouse ou Strasbourg. On a un peu parlé de Rouen (c’était le premier cas) mais a-t-on parlé des difficultés des autres au niveau national ? La réalité c’est qu’un opéra peut crever de phtisie à petit feu (une grande spécialité du répertoire lyrique d’ailleurs), cela ne remue pas grand monde.

Alors actuellement chacun cherche des solutions dans son coin, remplacer des productions plus lourdes par des petites formes, ou accentuer la vocation chorégraphique notamment dans les opéras nationaux ; en fait la logistique de la danse est plus légère que celle de l’opéra et la souplesse du système stagione ou des salles multifonctions convient, d’ailleurs, certaines saisons d’opéra privilégient en ces temps de vaches maigres la danse, moins dévoreuse de dollars et attirant un public plus jeune et plus diversifié.

Il faudra bien aussi aborder la question des programmations, particulièrement sensible. J’ai souligné plus haut une certaine monotonie des programmes souvent limités à des standards, avec des étonnements sur certaines ambitions excessives (Turandot, qui requiert des moyens importants, monté dans des salles qui visiblement ne les ont pas) et d’autres sur des absences surprenantes.

Comme la question du baroque.

Voilà un répertoire qui a explosé en France plus qu’ailleurs, avec de nombreux groupes, de nombreux chanteurs formés et surtout une grande souplesse d’adaptation à des salles très diverses. Or, on voit certes ce répertoire dans les programmes, mais pas à la hauteur de l’offre possible (le répertoire est immense) dans des configurations multiples qui pourraient irriguer bien des territoires et profiler la France de manière particulière sur le marché lyrique international.

Autre absence, c’est celle de l’opérette ou d’œuvres plus légères (comme certains opéras comiques) faites intelligemment, cela se limite à Offenbach le plus souvent et c’est dommage, mais l’opérette a été tuée en France, presque sciemment (bien trop populaire, bien trop troisième âge) alors que c’est un genre à la fois très actuel et très souple, contrairement à ce qu’on pense et ce qu’on en a dit : c’est un genre satirique, qu’on a hélas complètement aseptisé, et particulièrement formateur notamment pour des jeunes chanteurs qui veulent travailler le jeu. Quant à l’opéra-comique un genre né en France avec un répertoire riche et demandant moins de forces que l’opéra, on en voit peu par rapport aux possibilités de choix, du XVIIIe au XXe…