On devrait inscrire dans les programmes d’Éducation Morale et Civique la lecture de Roméo et Juliette de Shakespeare (que bien heureusement beaucoup de professeurs de Lettres font lire à leurs élèves) et l’audition-vision commentée de West Side Story. Dans nos programmes, l’appel à l’art comme vecteur de réflexion civique n’est pas chose courante ; on préfère le discours, le prêche, des formes pédagogiquement plus ou moins évoluées, mais qui laissent de côté la valeur subversive, ou simplement régulatrice de l’art. L’art à l’école est rarement utilisé pour sa valeur sociale, ou sa valeur de témoignage mais seulement la plupart du temps comme valeur de culture ce qui n’est déjà pas mal, mais qui contribue à distancier sa fonction. L’élève doit éprouver l’art dans sa chair et dans la chair de son quotidien. Pourtant, rien de plus simple que de faire fonctionner l’art sur les émotions et l’œuvre de Shakespeare et celle de Bernstein s’y prêtent parfaitement.

Car si Roméo et Juliette est une œuvre évidemment inscrite dans son temps, la pièce reste d’actualité : pensons aux mariages mixtes et à tant de familles qui s’y sont opposés pour des raisons raciales et religieuses : c’est une vérité d’aujourd’hui, de la bêtise crasse et obscurantiste de notre aujourd’hui. Et pensons aux luttes de quartiers dans nos cités, au racisme ordinaire des bandes rivales, pensons aussi au gang des barbares…À la bêtise s’ajoute dans ce cas la barbarie, et les deux vont malheureusement souvent ensemble.

Après avoir revu West Side Story, dans cette magnifique production de Salzbourg, j’en mesure encore plus la force émotive et la puissance évocatoire. Une œuvre obligée, peut-être une des plus emblématiques des dérives de notre humanité. Oui, il faudrait l’imposer aux écoles.

Voir West Side Story dans le cadre du festival de Salzbourg tient un peu de la gageure, tant le genre du musical est éloigné des programmes habituels, encore plus du festival de Pentecôte spécialisé dans des répertoires à tout le moins très différents. Mais Cecilia Bartoli a déjà pris de grandes libertés avec la tradition et les habitudes, et avec raison puisque le public a répondu au-delà de toutes les attentes à l’appel de ce spectacle : d’une part on a ouvert la répétition générale pour essayer de satisfaire la demande, et d’autre part, ce public était (très) légèrement plus diversifié : il y avait notamment des enfants, ce qui à Salzbourg est plutôt rare.

Enfin, on pourra discuter à l’infini de la pertinence « artistique » de présenter West Side Story à Salzbourg (c’est une Première, même si Gérard Mortier y avait très fugacement pensé) , mais qu’on le veuille ou non, c’est un des grands classiques du XXème siècle, signé d’une de ses plus grandes figures musicales, Leonard Bernstein et à ce titre il y a sa pleine place, d’autant que Bernstein chef d’orchestre n’a pas été si fréquent à Salzbourg (1959, 1975, 1977, 1979, 1987) où il a dirigé des concerts, mais pas d’opéras. Enfin, c’est une manière de marquer le 400ème anniversaire de Shakespeare, célébré en 2016 au festival de Pâques, au festival de Pentecôte, mais l’été seulement au théâtre (Production de La Tempête, mise en scène de Deborah Warner) et pas à l’opéra.

Les chorégraphies de Jerome Robbins sont tellement inscrites dans les gênes de l’œuvre, au cinéma comme à Broadway, qu’il restera à un chorégraphe du XXIème siècle d’inventer une chorégraphie vraiment complètement neuve : la production était ici nouvelle (Mise en scène de Philipp Wm McKinley, décors de Georg Tsypin), mais les chorégraphies réalisées par Liam Steel un grand spécialiste du musical, restent évidemment inspirées de Robbins.

Disons-le d’emblée, il s’agit d’un de ces spectacles parfaits dans leur réalisation, dans leur minutage, dans leur efficacité technique : c’est une production qui fonctionne à merveille, avec des artistes spécialistes du genre qui donnent un rythme et une dynamique incroyables, une de ces troupes à laquelle il ne manque ni un bouton de guêtre, ni la dose de dynamisme, ni les compétences multiples exigibles dans tout musical qui se respecte. C’est vraiment un musical à l’américaine, avec une sonorisation assez discrète au total et plutôt bien faite (de Gerd Drücker) sans même les surtitres, avec les saluts musicaux à la mode de Broadway, dans son halètement, dans son naturel, dans sa perfection des gestes, des mouvements des ensembles, sa profusion de couleurs et de costumes (de Ann Hould-Ward).

Le dispositif scénique imaginé par George Tsypin embrasse l’immense plateau (40m) de la Felsenreitschule, à laquelle il se surajoute. Le lieu lui-même est tellement fort, tellement prégnant et assez peu en phase avec l’œuvre qu’il disparaît ici sauf à de rares moments (pour abriter le remarquable Salzburger Bachchor, installé sous les arcades aux voix bien présentes), et la pierre du Manège est cachée sous le métal et le verre (le plexiglas) du dispositif immense dont on devine que tel quel il peut être utilisé dans n’importe quel Zenith ou Arena. Car c’est bien l’impression dominante, au-delà de la qualité du spectacle, que ce travail ne peut avoir été réalisé pour le seul Festival de Salzbourg. Un dispositif de trois niveaux délimitant des espaces de jeu différents, et s’écartant selon les scènes au milieu pour laisser l’espace libre pour les ballets.

À Cour, les Sharks et l’espace « portoricain », aux costumes plus colorés et vifs, et à Jardin, l’espace « américain » des Jets, moins coloré (dominante bleu et gris), plus « anglo saxon ». Bien plus, la mise en scène elle-même de Philip Wm McKinley conçue pour être adaptable à d’autres lieux, l’est aussi à Bartoli, tout en étant aussi adaptable aussi à d’autres situations, sans Bartoli.

Car la question est bien celle de l’héroïne : Cecilia Bartoli n’a plus ni l’âge, ni le physique de Maria, elle ne peut non plus sauf à de courts moments danser ; il faut donc lui construire un statut qui soit suffisamment crédible pour justifier sa présence et justifier son chant. Car si Bartoli chante magnifiquement, elle ne chante évidemment pas du tout comme les autres participants, et cette différence même dans l’approche et la technique du chant, dans l’option de mise en scène, doit être cohérente et se justifier.

S’appuyant sur le livret d’Arthur Laurents, dans lequel Maria ne meurt pas, le metteur en scène pose la question, particulièrement mise en valeur dans le programme de salle, de l’avenir de Maria. Il propose donc une Maria (Cecilia Bartoli), en deuil, toute de noir vêtue, qui un soir à la sortie du travail croise ses souvenirs – des souvenirs que peut-être elle ne cesse de remâcher. Et elle se revoit jeune, amoureuse, et elle revoit les luttes des Jets et des Sharks, et elle double la Maria jeune , l’excellente actrice Michelle Veintimilla, la mime, s’interpose, et évidemment chante à chaque fois qu’il le faut.

Comme le dispositif construit par Georges Tsypin se rajoute à la Felsenreitschule, la présence de Cecilia Bartoli se « rajoute » à la mise en scène sans la déranger : le jour où elle ne participe plus à la représentation, ce West Side Story devient pratiquement un West Side Story ordinaire, et la Maria doublée par Bartoli peut redevenir une Maria « en direct » et chanter, jouer et danser. Même le suicide final (sous le métro, dans une image très frappante) peut s’appliquer à cette Maria-là.

C’est bien là l’écueil ou le trucage de cette production. Au-delà de sa qualité ou de sa manière parfaite de fonctionner, on perçoit que c’est une machine huilée et destinée à un avenir de production de « musical » international à la mode de Cats ou des Misérables ou du Fantôme de l’opéra, et que la présence de Bartoli est quelque chose d’un peu plaqué sur un dispositif conçu « en absolu » indépendamment de la star et pas vraiment autour d’elle.

Mais il reste qu’à la fois l’ensemble est techniquement impeccable, avec une troupe d’une cinquantaine de personnes magnifiquement préparée, fraiche, jeune, prête à tout, avec ces ballets impeccablement réglés, ces danseurs qui sont chanteurs, et ces acteurs souvent remarquables (par exemple Krupke – le policier incarné par Daniel Rakasz). Une machine à l’américaine sans aucune bavure avec sa dose d’émotion, de comédie, de vigueur, d’énergie qui ne lâche jamais la tension, avec ses deux parties bien distinctes, la première avec les « tubes » « America », « Tonight », « Maria », la seconde plus intérieure, plus mélancolique, moins « fun » avec notamment « Somewhere ».

Cette production inhabituelle pour le public de l’opéra est constitutive d’un monde de la variété très différent de celui auquel on a affaire habituellement: aux antipodes d’un Frank Castorf ou d’un Claus Guth, un monde du spectacle de consommation, même impeccable qui peut surprendre dans ce même espace où l’an dernier le même spectateur voyait Die Eroberung von Mexico de Wolfgang Rihm dans la production de Franz Konwitschny.

Bien qu’on soit conscient de tout cela, qu’est-ce qui fait qu’on en sort les yeux mouillés, ému, heureux ?

Simplement parce que quatre éléments concourent à faire de ce spectacle l’un des plus réussis et les plus émouvants de l’été.

- Premier élément, une œuvre qui reste particulièrement forte.

Ce qui fait l’originalité de ce musical, c’est d’abord l’histoire du rêve brisé, dans un milieu populaire qui n’est pas forcément idéalisé. Au XIXème, l’opérette mimait l’opéra, en s’appuyant (quelquefois, pas toujours) sur un mélange des classes sociales, alors que l’opéra racontait les puissants. L’arrivée de Carmen qui est une histoire de pauvres fut pour cela à la fois salutaire et marquante. Par ailleurs, le musical fonctionne souvent sur les principes du conte de fées, y compris des œuvres précédentes de Bernstein comme Wonderful Town (1953) qui raconte l’histoire de deux filles de l’Ohio qui arrivent à New York. Ici en s’appuyant sur le drame de Shakespeare, le musical raconte le malheur et la nostalgie, en s’appuyant sur des tensions sociales dont on sait qu’elles n’ont pas disparu. Il y a quelque chose comme l’invasion du réel, la gifle du réel qui nous assaille. Ensuite, même si les modes ont changé, il reste que la musique de Leonard Bernstein garde son actualité et sa prégnance sur le public. D’abord bien des airs sont encore connus du public, ensuite, la profusion de musicals (en France et en Europe) remet ce type d’œuvre « à la mode » : l’incroyable demande sur le spectacle de Salzbourg, pas seulement due à Bartoli ou Dudamel, en est aussi l’indice.

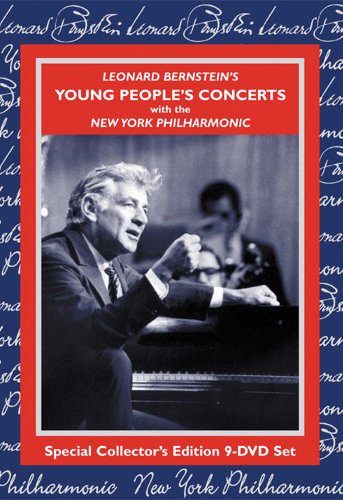

Cette musique est profondément enracinée dans la tradition américaine (Gershwin, le jazz), faite de dynamisme, de rythme, mais aussi de tendresse, de nostalgie, de rêve, de drame, d’espace, une musique très directe qui parle au cœur, mais elle est aussi élaborée, composée, raffinée (et la direction de Dudamel ce soir l’a particulièrement montré) appuyée aussi sur une tradition européenne (quelques phrases empruntées…à Debussy par exemple) : voilà pourquoi elle est une musique qui parle à tous. Pour ma part, je ne verrais aucun inconvénient à ce que West Side Story entre au répertoire ordinaire des maisons d’opéra parce que l’œuvre doit son succès à ses multiples racines : cette œuvre sur les drames de ce qu’on appelle aujourd’hui la diversité est elle-même diverse, multiple, foisonnante. Elle focalise aussi le regard sur cet artiste incroyable qu’était Leonard Bernstein, qui a marqué les mémoires : ceux qui l’ont vu diriger savent quel charisme il avait, quel bonheur il diffusait, comment il savait mettre toute une salle en joie, mais pas cette joie fugace de l’instant, une joie profonde, sentie, presque, j’ose le mot, religieuse. Je renvoie à ses magnifiques leçons de musique avec le NY Philharmonic qui existent en DVD

Cette musique est profondément enracinée dans la tradition américaine (Gershwin, le jazz), faite de dynamisme, de rythme, mais aussi de tendresse, de nostalgie, de rêve, de drame, d’espace, une musique très directe qui parle au cœur, mais elle est aussi élaborée, composée, raffinée (et la direction de Dudamel ce soir l’a particulièrement montré) appuyée aussi sur une tradition européenne (quelques phrases empruntées…à Debussy par exemple) : voilà pourquoi elle est une musique qui parle à tous. Pour ma part, je ne verrais aucun inconvénient à ce que West Side Story entre au répertoire ordinaire des maisons d’opéra parce que l’œuvre doit son succès à ses multiples racines : cette œuvre sur les drames de ce qu’on appelle aujourd’hui la diversité est elle-même diverse, multiple, foisonnante. Elle focalise aussi le regard sur cet artiste incroyable qu’était Leonard Bernstein, qui a marqué les mémoires : ceux qui l’ont vu diriger savent quel charisme il avait, quel bonheur il diffusait, comment il savait mettre toute une salle en joie, mais pas cette joie fugace de l’instant, une joie profonde, sentie, presque, j’ose le mot, religieuse. Je renvoie à ses magnifiques leçons de musique avec le NY Philharmonic qui existent en DVD

(Young people’s concerts), pour faire comprendre quelle immense personnalité il était. Il n’y a aucune contradiction à ce que l’auteur de West Side Story soit l’un des grands mahlériens de son siècle. Deux musiques porteuses de générosité et de sensibilité, de regard extraordinaire sur le monde, sur ce qui nous entoure, sur les forces telluriques qui nous portent. Bernstein, comme Mahler était un tellurique, qui offrait impudiquement sa sensibilité en partage. Et c’est pourquoi la musique de West Side Story nous parle et nous met en larmes.

- Deuxième élément, une troupe extraordinaire de professionnalisme et de jeunesse.

Quand je parle de « professionnalisme », je ne voudrais pas être mal compris. Quelquefois professionnalisme signifie « routine digérée » qui s’opposerait à la spontanéité généreuse de la scène. Professionnalisme ne veut pas dire absence de spontanéité ou absence de sensibilité. Bien au contraire. Il s’agit, comme le disait Diderot dans le « Paradoxe sur le Comédien » ( « réfléchissez un moment sur ce qu’on appelle au théâtre être vrai »[1])de comprimer ses émotions pour pouvoir être à 100% dans l’expression des émotions du personnage, être au sommet de la représentation de la sensibilité au prix d’un contrôle inouï de la sienne propre, être tellement pénétré du rôle et de l’espace de travail scénique que l’individu est effacé, ou passé au prisme exclusif du rôle qu’il interprète. C’est ce professionnalisme-là qui me fascine, l’expression scénique, la représentation du naturel et de la sensibilité portée à sa perfection. D’abord par les jeunes artistes des deux groupes, les Jets et les Sharks, on pourrait citer le Chino de Liam Marcellino par exemple, mais tous sont formidables de spontanéité et de vivacité. Les amies des Sharks qui chantent « America » avec Anita sont vraiment formidables de fraicheur et de vérité.

De même le Riff de Dan Burton et le Bernardo de George Akram, deux jeunes artistes qui ont déjà bien entamé leur carrière dans les musicals présentés aux USA. La troupe comprend d’ailleurs, comme Akram, beaucoup d’artistes d’origine « latino ». Ils ont tous cette ductilité qui leur permet de passer indifféremment de la danse au dialogue et au chant avec une fluidité étonnante, qui évidemment fait qu’on n’y pense plus, comme si le discours était continu, sans rupture et avec un sens du rythme communicatif. Le meilleur exemple en est la jeune Karen Olivo, artiste d’origine portoricaine, Tony Award 2009 du meilleur second rôle pour Anita dans la reprise de West Side Story sur Broadway. Elle remporte ce soir l’un de plus gros succès à l’applaudimètre : et il y a de quoi. Elle est d’abord une actrice pleinement naturelle, vive, présente, avec un jeu sensible sans ostentation : la scène du viol est vraiment incroyable de tension. Elle danse avec ses collègues avec un vrai sens du rythme marqué qui transporte le spectateur. Enfin elle chante, et elle chante bien avec un sens de la couleur, un travail sur l’interprétation et sur l’expression magnifique, où les paroles prennent sens : un style de chant maîtrisé à la perfection qui va s’opposer directement, on verra pourquoi, à celui de Cecilia Bartoli. Karen Olivo est une belle découverte : voilà une artiste, que dis-je, une « nature » tout à fait exceptionnelle.

Enfin, le Tony de Norman Reinhardt, jeune ténor lyrique américain formé au Studio du Houston Grand Opera. Il chante les rôles habituels de ténor dans de nombreux théâtres européens ou américains, il a été également en troupe à Leipzig : de Tom Rakewell (The Rake’s progress de Stravinsky) à Don Ottavio, de Des Grieux à l’Arturo de La Straniera (Spontini), il a un répertoire particulièrement étendu. Il s’adapte parfaitement au style de chant voulu par Tony, probablement aussi à cause de sa formation à l’américaine, très diversifiée, très ouverte, et privilégiant les expériences scéniques. Certes, la voix garde une certaine rigidité, moins ductile que celle d’autres chanteurs de la troupe, mais en même temps assez homogène par la couleur. Tony est un peu « à part » dans la troupe des Jets, et son chant s’en distingue aussi un peu, plus lyrique, marquant plus cette « suspension » qui en fait la singularité. En tous cas, son « Maria » est splendide, avec une capacité toute particulière aux aigus tenus en falsetto, naturels, non forcés et assez émouvants. Le jeu n’a pas toujours la fluidité des autres artistes de la troupe, mais ce Tony-là est crédible et Norman Reinhardt est un nom à suivre.

- Troisième élément, une Cecilia Bartoli bouleversante

On connaît la personnalité hors norme de Cecilia Bartoli, détestée par un certain public milanais, et qui laisse dubitatif bonne part du public italien parce que la voix est petite et la technique des agilités est discutable (ses Rossini furent très discutés). Mais elle s’en moque, et elle a décidé une fois pour toute d’aller là où elle a envie. Elle a pour elle à la fois un engagement phénoménal en scène, elle se donne et s’offre, d’une manière unique. Je suis resté scotché par son Alcina à Zürich, par exemple. Bien sûr ses scènes sont la Haus für Mozart de Salzbourg et l’Opéra de Zürich, c’est à dire des salles à la capacité moyenne (discrètement sonorisée pour la salle de Salzbourg) qui permettent à sa voix de trouver son volume. Elle travaille aussi à des productions discographiques qui sont des succès, alliant recherches archéologiques dans un répertoire inconnu ou thématiques particulières mais demandant aussi des agilités particulières. Douée d’un caractère scénique unique et d’une présence marquée, mais dotée d’une voix qui ne lui donnait pas a priori la possibilité d’exploser, elle a fait ses choix, grâce à une intelligence hors du commun. Elle a un peu le même problème que Natalie Dessay, qui n’a pas la voix qui répond à ses désirs profonds. Voir Bartoli dans Maria de West Side Story est évidemment une manière de prendre tout le monde à revers. Un certain public italien (les imbéciles qui la huent à la Scala) dira que c’est n’importe quoi, et que ça correspond bien à une artiste fantasque et sans intérêt, les autres attendront avec curiosité ce nouveau défi, comme il y a quelques temps ils ont attendu Norma, avec le résultat que l’on sait.

Alors au milieu de tant de mouvement, de danses, de couleurs, au milieu de toute cette machine hyperhuilée du musical américain dont nous avons parlé ci-dessus, elle va jouer l’oxymore, elle va aller à l’opposé : à la couleur, son costume affiche un noir de deuil, à peine souligné d’un liseré rouge, trace de la passion du passé, qui est le dernier costume que la Maria du passé va revêtir pour accueillir le dernier soupir de Tony, manière de dire évidemment qu’elle n’a jamais quitté le deuil de Tony. Juliette inconsolable. Aux danses et aux mouvements, elle affiche une fixité, une immobilité frappantes, toujours en retrait, au fond, sur les côtés, intervenant à peine comme double en de rares occasions : elle est toujours en scène, toujours visible ou à peine visible, observatrice tendue tapie dans l’ombre. Elle est là sans y être : on comprend dans ces conditions que cette production pourrait sans aucun doute devenir très traditionnelle et habituelle en enlevant de la scène cette tache d’ombre permanente, ce personnage obstinément présent qui ne prend jamais la lumière. Il y aurait deux solutions : ou bien on le supprime et alors on a comme je l’ai dit un West Side Story habituel, ou bien on la maintient, en transférant le rôle chanté à la jMaria du passé, et en faisant de la Maria du présent, vieillie, un rôle muet. Tout est donc possible dans le futur très ouvert de cette production.

Cette position volontairement marginale, cette Maria endeuillée du présent, spectatrice comme le public d’une histoire du passé, participe à son passé par le chant. C’est ce qui marque ici le rôle et qui a aussi un peu perturbé certains spectateurs : beaucoup ont noté que le chant de Bartoli est sans concession aucune au style du musical, et en ont fait un élément perturbateur du spectacle,

notamment en opposition à l’Anita de Karen Olivo, qui est tout ce que Bartoli n’est pas – effet sans doute voulu. En effet, que ce soit en duo ou dans les ensembles, que ce soit dans ses airs, Bartoli chante comme une chanteuse lyrique, avec un style « opéra » non marqué mais réel. Bien sûr, cela « distancie » l’ensemble.

Mais c’est ici aussi un des effets de sa position : si l’on veut rejeter le spectacle vers le passé tragique de l’héroïne, il faut à la fois renforcer et confirmer le style « musical années 60 » de l’ensemble, mais donner au chant de Maria d’aujourd’hui, qui chante en se souvenant, qui n’a rien oublié du passé, un style qui corresponde à la Maria mélancolique et nostalgique, et sûrement pas le style d’alors. Dans ce cas, le style lyrique, plus « opéra » de Bartoli prend sens y compris dans la définition et la couleur du personnage et dans la distanciation de la situation. C’est évident lorsqu’elle chante « somewhere », assise dans un coin, discrète, et que sa voix s’élève, bouleversante, émue, douce, contrôlée, impeccable techniquement dans un air qui dit au fond ce que dit le « Ma lassù » du Don Carlo verdien du dernier acte). LE moment de la soirée.

Pour les autres airs (« Tonight » par exemple) cette différence de style est aussi un moyen de singulariser sa présence, d’afficher son présent par rapport au souvenir. Une différence de style qui est différence de statut.

Cecilia Bartoli fait peu sur scène, peu de mouvements, peu de présence centrale : elle est toujours dans l’ombre de sa collègue « jeune Maria du passé » : elle se sert alors de l’expression du visage, des yeux, de cette tristesse insondable qu’elle affiche, de ce sourire nostalgique jamais dépourvu du nuage sombre qui le traverse sans cesse. Et ce dès le début, et dès le début elle provoque l’émotion, elle fait monter les larmes. Elle est vraiment incroyable par sa présence : cet ange noir qui traverse y compris les moments les plus vifs et les plus gais de l’œuvre pendant toute la première partie donne une couleur bouleversante à l’ensemble. Le chant de Bartoli quels que soient les airs, a le nuage noir qu’a son regard, c’est un chant jamais gai, toujours retenu, toujours traversé par le drame futur. C’est un chant qui ne se donne jamais dans le présent, mais qui fait ressentir sans cesse ce qui doit arriver. Du grand art. Bartoli trouve là une composition qui laisse interdit. On a cru qu’elle n’était pas à sa place et elle nous plonge dans le drame in medias res parce qu’elle l’est au contraire ô combien. Chapeau l’artiste !

- Quatrième élément, un orchestre stupéfiant.

On connaît le Simon Bolivar Symphony Orchestra of Venezuela, qui a été longtemps l’orchestre des jeunes issus du Sistema fameux de José Antonio Abreu que l’on essaie péniblement d’imiter dans quelques autres pays. Dans leurs concerts, et notamment leurs bis soit ils incluent des pièces sud-américaines, soit des moments de West Side Story, en tout cas des pièces rythmées qui mettent la salle en délire. Ce sont alors de véritables showmen.

On pouvait supposer que West Side Story serait pour eux une pièce idéale.

Ce le fut, parce que les parties rythmées, jazzy, un peu aussi les moments sud-américains, sont pour cet orchestre une manière de montrer ce qu’ils ont dans le sang, un rythme venu du tréfonds, de l’intérieur, un élément de l’âme de l’orchestre. Mais pas seulement – et c’est là où l’on mesure à la fois l’incroyable prégnance du chef et sa maîtrise totale de la multiplicité des styles et de cette diversité que j’évoquais plus haut. Le rythme, le jazz, c’était l’attendu. Ce qui l’était moins, c’était le lyrisme, c’était l’extrême délicatesse de l’orchestre à certains moments, c’était l’attention de tous les instants à la respiration de la scène et du plateau, dans sa multiplicité. J’ai été frappé par la délicatesse avec laquelle les cordes pouvaient s’exprimer, notamment quand Bartoli chantait, jamais couverte (jeu subtil de la sonorisation, peut-être, mais extrême attention du chef aussi). Pour la première fois peut-être, j’ai trouvé que Gustavo Dudamel travaillait en chef d’opéra (les diverses expériences vécues notamment à la Scala étaient un peu contrastées sous ce rapport : on avait quelquefois l’impression qu’il était focalisé par l’orchestre plus que par le plateau). Cette attention, il la montre à tous les instants. Il faut en effet suivre aussi bien les chanteurs que les danseurs. Avec Bartoli, une délicatesse édénique, qui projette immédiatement au pays des émotions les plus impalpables, avec la troupe, une respiration, un rythme, une maîtrise des tempi telle qu’il n’y a jamais le moindre décalage, la moindre scorie, et surtout, l’orchestre dans la fosse n’est jamais spectaculaire, jamais en représentation, et seulement au service du plateau et du théâtre.

On avait beaucoup reproché au disque de Bernstein (Te Kanawa, Troyanos, Carreras, Horne) de manquer de cette vie incroyable que la version originale diffusait et d’être trop compassé, de ce compassé trop « opératique » ; il y a cependant des choses que j’adore dans ce disque et notamment les interventions de Trojanos. Dudamel a réussi à combiner et l’un et l’autre : l’incroyable vie du plateau, emportée par un orchestre prodigieux de vitalité, et l’incroyable lyrisme de la partition à certains moments, qui la rapproche de l’opéra et qui fait que je milite pour l’inscrire dans les répertoires des grandes maisons d’opéra. Dudamel dirige West Side Story comme un grand chef d’œuvre de la musique, avec sa diversité de couleurs, avec des ruptures de rythme, avec sa crudité aussi sans rien d‘histrionique. Un seul adjectif convient : prodigieux.

C’étaient les quatre éléments qui me permettaient de dire combien ce spectacle était l’un de ceux qui marquaient cet été (et ce printemps, puisqu’il a été créé à la Pentecôte). Mais il y a aussi un cinquième élément, qui m’est beaucoup plus personnel et que je dois confier. Le lecteur a senti sans doute que cette musique me touchait profondément et me faisait vibrer.

D’abord, il y a les souvenirs de sa découverte, en 1962 je crois, lorsque je l’ai vu sur l’écran d’un cinéma de mon enfance. Ensuite, je suis venu à la musique classique par l’opérette et les valses de Vienne, c’est à dire des musiques « légères ». Je n’ai jamais méprisé ni l’opérette, ni le musical : j’y prends au contraire le plaisir que j’y prenais dans l’enfance. Il y a en France une tradition de l’opérette qu’une politique faussement culturelle a fichu en l’air de manière idiote, et en ce sens la politique menée par le Châtelet à Paris ces dernières années a montré que le public répondait. Mais ces œuvres, comme toutes les choses dignes d’intérêt, ne souffrent ni la médiocrité ni les productions « cheap ».

Alors oui, il y a quelque chose de mes racines, de ma naissance à la musique, auquel West Side Story est lié très profondément. Mais il y a plus : il y a d’abord l’émotion profonde que me procura quand à 15 ou 16 ans je l’ai lue Roméo et Juliette qui a conditionné ma lecture avide de Shakespeare à mon adolescence et mon amour immodéré du théâtre. Il y a ensuite que j’ai croisé Gérard Mortier à l’occasion d’une autre vie professionnelle et que nous avions évoqué une possibilité d’un West Side Story, j’avais alors pu mesurer la chance de voisiner ce personnage exceptionnel et nous avions longuement parlé (je m’en souviens, c’était à Hanovre) de la valeur de cette œuvre, de sa prise possible sur le public, et d’une production princeps de l’ère « post-Robbins ». Le lecteur peut ainsi comprendre dans tout ce tissu de références que voir West Side Story à Salzbourg a été pour moi l’occasion d’une émotion qui allait bien au-delà du spectacle, mais que le spectacle, par sa qualité d’ensemble et grâce à sa perfection musicale, a su réveiller, voire amplifier. Une fois de plus, Bernstein m’a emporté dans son tourbillon.[wpsr_facebook]

[1] Diderot, Paradoxe sur le comédien, Paris, Ed.Garnier-Flammarion (1985), p137