Un des rares avantages de la maturité (pour ne pas dire de la vieillesse) dans les moments où la disparition d’un artiste qui a accompagné bonne part de votre vie, est d’abord de se plonger dans ses souvenirs mais surtout à ce que diffusait l’artiste en question à l’époque où on le découvrait et ce qui motivait la curiosité à l’entendre.

La deuxième observation concerne et ce qu’était le monde de l’opéra à l’époque et dans ce monde Seiji Ozawa.

Quel jeune mélomane d’aujourd’hui en allant à l’Opéra de Paris, peut bénéficier en fosse de chefs de l’envergure d’Ozawa ?

Le jeune mélomane que j’étais, et tous ceux de ma génération qui avaient la chance de vivre à Paris, ont notamment découvert Seiji Ozawa en fosse de Garnier : de 1977 à 1987, 8 apparitions. Dans La Damnation de Faust (1977, version de concert), L’Enfant et les sortilèges/Œdipus Rex (1979, Lavelli), Turandot (1981, Wallman), Fidelio (1982, Walsh), Tosca (1982, Auvray) soit deux fois dans la même saison, Falstaff (1982, Georges Wilson), Saint François d’Assise, création mondiale (1983, Sequi), Elektra (1987, Schneidman).

Pour être juste, Ozawa est apparu aussi plus tard en fosse à Paris, cette fois alternativement à Bastille et Garnier, dans Tosca (1995, Schroeter), Dialogues des Carmélites (1999, Zambello), La Damnation de Faust (2001, Lepage), L’heure Espagnole/Gianni Schicchi (2004, Pelly), Tannhäuser (2007, Carsen).

Ainsi nous pûmes entendre entre 1973 et 1987 à l’Opéra de Paris dans des représentations ordinaires et non exceptionnelles, outre Seiji Ozawa, Georg Solti, Josef Krips, Karl Böhm, Georges Prêtre, Claudio Abbado, Zubin Mehta, Lorin Maazel, Mstislav Rostropovitch, Christoph von Dohnanyi, Ghennadi Rojdestvensky, Horst Stein, Pierre Boulez, ou encore Marek Janowski, Silvio Varviso, Charles Mackerras, Michel Plasson, Peter Maag, Jesus Lopez-Cobos… qui peut dire mieux?

Les très grands chefs dirigeaient à l’opéra, à PAris ou ailleurs, en invités et pas comme directeur musical. Aujourd’hui ce n’est guère plus le cas, sauf à Vienne peut-être et cette année à la Scala qui affiche outre Chailly Thielemann et Petrenko.

Quand verra-t-on à Paris dans la fosse un Gatti, un Rattle, un Thielemann ? Aujourd’hui, les chefs d’envergure n’apparaissent plus en fosse qu’exceptionnellement (Rattle à Berlin) ou comme Directeur musicaux (Chailly à Milan, Gatti à Florence, Pappano à Londres, Nézet-Séguin au MET), les temps ont changé, et pas vraiment en bien.

Alors oui, Seiji Ozawa est essentiellement lié à mes vingt premières années de mélomane, et surtout à l’opéra, car outre à l’opéra de Paris, c’est à la Scala où je l’ai entendu le plus souvent, dans Eugène Onéguine (1986, Prod. Konchalovski), un plus surprenant Oberon de Weber (1989, Prod. Ronconi) , La Dame de Pique (1990, Prod. Konchalovski) et La Damnation de Faust (1995, Prod.Ronconi) .

C’est aussi à la Scala, à la tête de la Filarmonica della Scala que je l’ai entendu au concert le plus souvent dans des programmes divers et toujours passionnants comme ce programme fabuleux Stravinsky/Sibelius avec un Sacre du printemps tourneboulant et un concerto pour violon de Sibelius avec Viktoria Mullova, une musique que j’ai découverte à cette occasion et qui se concluait par Circus Polka de Stravinsky, ou cet autre programme Ravel (Daphnis et Chloé, Ma mère L’Oye)/Debussy (La Mer, Rhapsodie pour saxophone et orchestre, que j’entendais là encore pour la première fois), où son approche de La Mer, hallucinante de couleurs, et de vitalité, m’avait littéralement cloué au sein d’un « Festival Debussy » qui mettait fin à l’ère Abbado.

C’est lui qui a dirigé le rarissime Oberon de Weber début 1989, un répertoire où on ne l’attendait pas forcément qu’il avait déjà dirigé en 1986 au Festival d’Edimbourg et à Francfort. Avec Elisabeth Connell et Philip Langridge, dans une mise en scène de Luca Ronconi où il étonna bien des spectateurs par un rendu diaphane, léger, poétique, laissant les voix se déployer dans une œuvre difficile avec des dialogues nombreux d’où émanait une incroyable sensibilité, et en même temps une grande simplicité, sans affèterie, d’une pureté sonore fascinante.

On parle beaucoup de son rapport à musique française, mais j’étais très impressionné de son Tchaïkovski, qui m’a poursuivi au point que le dernier opéra où je le vis diriger fut La Dame de Pique en 2009 à Vienne, dans la mise en scène de Vera Nemirova, et une distribution moyenne, mais où sa direction était d’une intensité inouïe, étincelante et urgente, comme celle de la Scala de 1989, mais avec une distribution de rêve (Mirella Freni, Vladimir Atlantov, Maureen Forrester).

Une anecdote : j’étais à la Scala le mardi 17 juin 1986, première d’Eugène Onéguine, mise en scène Andrei Konchalovski, avec Mirella Freni, Benjamin Luxon, Neil Shicoff et Nicolai Ghiaurov. Tout le ban et l’arrière ban des loggionisti , les zadistes du poulailler et des places debout (dont j’étais un habitué au quotidien) étaient là pour entendre dans Tatiana Mirella Freni, chérie du public (qui allait être quelques années plus tard Lisa de Dame de Pique). L’entracte s’éternisait, à un point totalement inhabituel (près d’une heure), puis peu à peu les musiciens s’installèrent, discutant et tête basse.

Que s’était-il passé ?

C’était la coupe du monde de Foot 1986, France-Italie, la France venait de battre l’Italie 2-0, et tout l’orchestre avait, Ozawa permettant, regardé la fin du match avant de reprendre le spectacle. La tristesse des musiciens n’empêcha pas cet Onéguine d’être l’un des plus grands jamais entendus, avec celui de Jansons bien plus tard, avec un orchestre immergé dans la musique doué d’une énergie et une rage incroyables, sans doute pour noyer son chagrin.

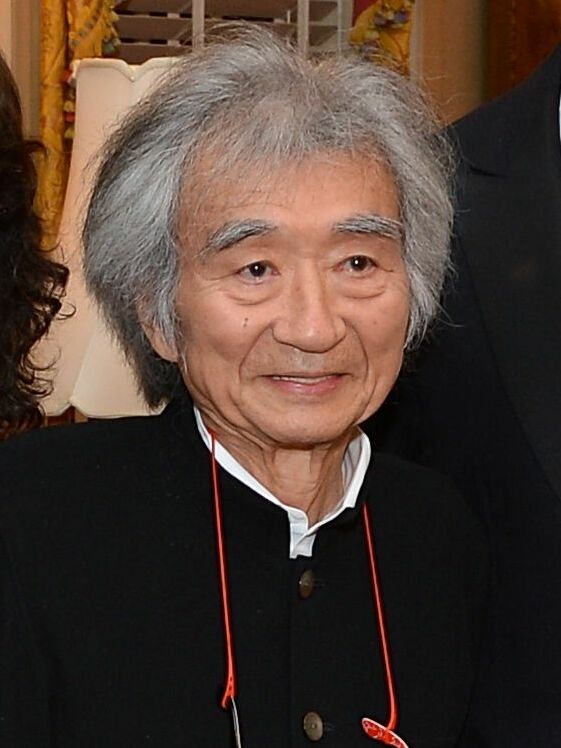

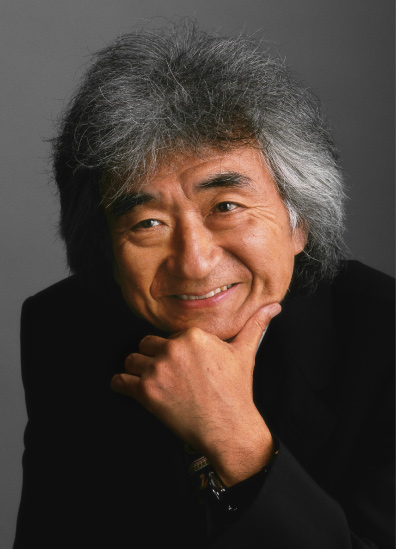

On a beaucoup parlé de ses cheveux, mais je me souviens qu’Ozawa tranchait beaucoup par ses tenues (ça m’étonnait beaucoup, dans ma vision conformiste du rituel musical) avec les chefs de sa génération, même en fosse, – aujourd’hui c’est banal, mais pas à l’époque- et surtout toujours souriant, il irradiait la bienveillance. D’une énergie incroyable, faisant sonner l’orchestre (ah, Œdipus Rex !!) ou exaltant toutes les couleurs d’une partition (ah ! la même soirée, L’Enfant et les sortilèges) il exhalait sensibilité, gentillesse et humanité. On sentait que les musiciens se sentaient bien avec lui.

En parcourant ma vie de mélomane, je me suis aperçu en pensant à lui que j’avais entendu nombre de ses concerts et nombre d’opéras qu’il dirigea, que c’était toujours merveilleux, parce qu’il savait aussi créer une ambiance, mais paradoxalement, j’en ai peu parlé, alors que jamais il ne m’a déçu en concert.

J’ai relu par curiosité ce que dans Le Monde Jacques Longchamp (qui est à peu près le dernier vrai critique musical de ce journal) avait écrit sur la soirée L’Enfant et les sortilèges/Oedipus Rex. Après avoir par le menu décrit la mise en scène de Lavelli et les voix, il enterre avec panache la direction d’Ozawa d’une petite phrase après un très long article « avec l’orchestre de l’Opéra, aussi noir et brutal qu’il était chatoyant et félin chez Ravel, sous la direction superbe d’Ozawa. »

Alors je suis allé relire sa critique de Saint François d’Assise, plus longue encore, où tout est passé au crible – c’est une création mondiale (1983). Le jugement est positif, évidemment mais encore assez lapidaire en toute fin : « Saluons enfin la direction prodigieuse de Seiji Ozawa, qui a maîtrisé, assoupli, galvanisé ce gigantesque orchestre, pour nous offrir une vision lumineuse et pleine de paix, sans doute insurpassable, de cet ouvrage colossal. » Pas plus hier qu’aujourd’hui on ne passait beaucoup de temps sur le chef dans les critiques…

Ozawa était certes célèbre, fêté, mais pas vraiment médiatique à l’instar d’un Karajan par exemple, ou un Bernstein évidemment. Il était assez modeste, et peut-être cette modestie faisait qu’on oubliait quelquefois qu’il était grand, voire immense. Certains chefs sont devenus des mythes après 80 ans, Günter Wand, Herbert Blomstedt par exemple. Ce n’est pas le cas d’Ozawa, toujours très célèbre, mais pas forcément célébré. À Paris on était allé voir Turandot pour Caballé, Tosca pour Gwyneth Jones, Fidelio pour Vickers et Behrens, a-t-on oublié qu’en fosse il y avait Ozawa ?

Deux forts moments très différents l’ont inscrit dans mon panthéon personnel :

- La création de Saint François d’Assise, de Messiaen qui n’a pas forcément été le triomphe absolu que l’œuvre a connu après Sellars-Salonen à Salzbourg, qui est sans doute (merci Mortier) ce qui a lancé vraiment la carrière de cet opéra neuf ans plus tard. La longueur de l’œuvre , son absence de forte dramaturgie, et surtout la mise en scène médiocre de Sandro Sequi avaient beaucoup refroidi les enthousiasmes. Le prêche aux oiseaux dans cette mise en scène statique et sans idées devenait presque un supplice. J’ai fermé les yeux, et je me suis concentré sur la musique, et là, un abîme nouveau s’est ouvert, grâce à l’orchestre de l’opéra, grâce à Ozawa qui faisait de ce tableau vivant le dernier chef d’œuvre de l’impressionnisme, délicat, violent, contrasté, coloré, infiniment varié : il m’a fait vraiment rentrer dans cette musique, l’a fait respirer, lui a donné de l’espace du rêve, a montré comment elle réussissait à transfigurer le réel…

- Second souvenir, très différent. En visite chez une amie à Boston l’été 1982, je découvre qu’il va y avoir Fidelio au Festival de Tanglewood, le Festival d’été de l’Orchestre Symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa, avec Hildegard Behrens, à qui je voue un culte et qui m’a toujours bouleversé, et une gloire du chant américain en fin de carrière, le ténor James McCracken mais aussi Paul Plishka et Franz Ferdinand Nentwig alors très connus. J’ai loué une voiture et parcouru les 220 km de Boston à Lenox pour me retrouver dans ce lieu que seuls alors les américains pouvaient imaginer, au milieu des forêts, ce centre de musique au milieu duquel trône le « shed », le kiosque (Koussetvitski Music Shed), un immense hall couvert, mais ouvert sur les côtés, sans cloisons mais avec un toit, un immense kiosque effectivement, comme posé sur l’herbe, où 5000 personnes peuvent tenir, et assis ou couchés sur le gazon sur des chaises longues, on écoutait les concerts.

C’est ainsi que arrivé assez à l’avance en ce soir d’août 1982, j’ai assisté à ce Fidelio où Ozawa et Behrens furent fêtés comme jamais, après une représentation généreuse, incroyable d’émotion, mais aussi de grandeur où Ozawa était détendu, souriant, visiblement heureux au cœur d’un public essentiellement composé de jeunes, merveilleux festival où grâce à lui ce soir-là, il faisait très bon vivre (même si un peu frisquet)..

Voilà, cet heureux temps n’est plus et Seiji Ozawa a rejoint le groupe des anges musiciens du paradis.