Même les mythes s’éteignent. Avec Christa Ludwig s’éteint la dernière d’une génération d’artistes qui ont illuminé l’opéra pendant des décennies, de la fin des années 1950 à la fin des années 1980. Christa Ludwig est une des rares chanteuses dont le nom m’était connu avant même que je ne fréquente assidûment l’opéra, c’é »tait un de ces noms qu’on voyait sur les couvertures de disques, et dont on entendait de loin en loin parler.

Elle fut ma première Maréchale, dans un Rosenkavalier donné à l’Opéra de Paris en 1976, aux côtés de Lucia Popp (Sophie) et Yvonne Minton, sous la direction de Horst Stein. Elle qui avait été Octavian dans le célèbre disque de Karajan aux côtés d’Elisabeth Schwarzkopf avait repris le rôle de la Maréchale à Vienne en 1971 sous la direction de Leonard Bernstein à l’occasionde nouvelle prodcution d’Otto Schenk (encore au répertoire viennois). Cinq ans après, elle était la première maréchale parisienne puisque Der Rosenkavalier entra au répertoire… en 1976.

Je vis aussi sa Fricka dans Das Rheingold et Die Walküre sous la direction de Sir Georg Solti en décembre 1976, aux côtés de Theo Adam, Helga Dernesch, Franz Mazura, Gwyneth Jones, Peter Hoffmann et puis son étonnante Ottavia dans L’incoronazione di Poppea aux côtés de Nicolaï Ghiaurov, Gwyneth Jones, Jon Vickers (que vous pouvez encore entendre et surtout voir sur un extrait vidéo Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=cslSuMe0f78

Elle fréquentait l’Opéra de Paris depuis 1972, un an avant Liebermann, puisqu’elle avait été La femme du Teinturier aux côtés de Walter Berry (son ex-mari), dans Die Frau ohne Schatten et je l’avais entendue pour la première fois dans l’Elektra de tous les sommets comme Klytämnestra aux côtés de Birgit Nilsson et Leonie Rysanek sous la direction de Karl Böhm.

Oui, telle fut mon école de l’opéra, entre 20 et 25 ans, et Ludwig fut l’un de mes phares que j’entendis aussi plusieurs fois en récital, car elle était et elle est restée l’une des références du Lied. Le Lied, qui est une telle école de l’écoute pour un amateur d’opéra et qui pourtant disparaît dans la plupart des théâtres hors Allemagne et Autriche. Elle savait immédiatement captiver, par la perfection de l’émission, par son art de la couleur qui traçait immédiatement l’univers de la soirée. C’est notamment par elle que j’ai saisi la singularité des grands : on comprend tout ce qu’ils chantent parce qu’ils savent que l’opéra c’est d’abord le mot. Et cette interprète de Lied pouvait ainsi entrer de plain-pied dans Monteverdi et chanter Ottavia, parce que Monteverdi, c’est aussi d’abord le mot.

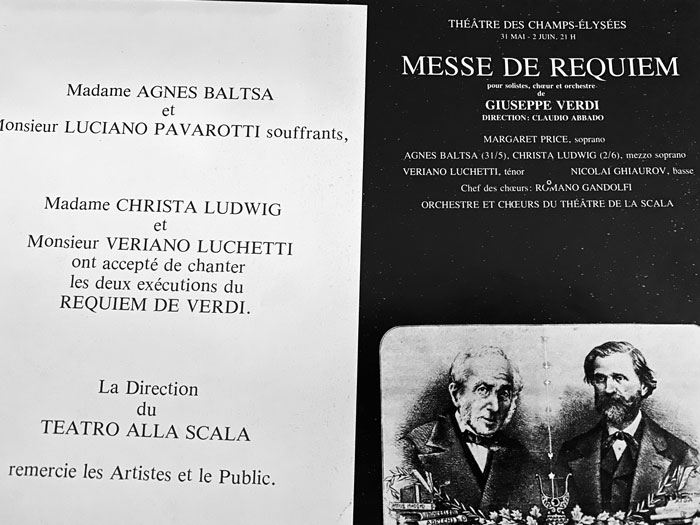

Je l’entendis enfin « à l’improviste » dans un Requiem de Verdi donné à l’occasion de la tournée de la Scala à Paris, sous la direction de Claudio Abbado, alors qu’elle remplaçait Agnès Baltsa et que Veriano Luchetti remplaçait Pavarotti.

Elle chanta d’ailleurs aussi le répertoire italien (Eboli, Ulrica, Lady Macbeth) et français (Carmen, Dalila). On trouve sur Youtube un Macbeth viennois de 1970 où elle est Lady Macbeth aux côtés de Sherill Milnes, Karl Ridderbusch et du jeune Carlo Cossutta sous la direction d’un Karl Böhm survolté.

Et pourtant, il y avait les grincheux (chaque génération a les siens), qui chipotaient sur sa Maréchale qu’ils disaient sans élégance par rapport à la Schwarzkopf qu’ils avaient entendue à Salzbourg. J’étais à des années lumières de ces bisbilles car le seul nom de Ludwig était pour moi un Sésame. Et sa Maréchale m’avait fait pleurer, mes premières larmes à l’opéra.

À l’instar de Gedda, de Nilsson, de Cappuccilli, de Freni et de Ghiaurov, Christa Ludwig m’ouvrit l’univers de l’opéra par la manière de dire le mot, la manière de poser les accents, la manière de rendre sensible le texte et sa musicalité, mais aussi par cette extraordinaire tenue en scène qui la rendait reconnaissable entre toutes.

Quelle Fricka impériale elle était aussi aux côtés de Theo Adam, dans son habit de soirée (costumes de l’immense Moidele Bickel) tellement distinctif dans la géniale vision de Peter Stein.

Aucun extrait sonore, ni visuel, ni aucune photo ne traînent sur le web de ces productions parisiennes disparues et qui continuent de vivre dans mes souvenirs, alors j’ai fouillé dans mes archives et trouvé des photos que j’ai reprises du livre de Rolf Liebermann, « En passant par Paris » chez Gallimard et d’un programme de salle religieusement conservé depuis 1979.

Autre pan de l’univers de la jeunesse qui s’envole, l’une des dernières légendes, mais la musique continue de vivre et ces souvenirs exceptionnels dansent dans la tête. Vous vivez, Madame.