Eté 1980: rappelons l’incroyable succès de la production Chéreau, après des débuts très contestés, qui se termine par une ovation qui dure 1H30 au Festival de Bayreuth à la dernière du Götterdämmerung, et qui marque vraiment le début d’une ère nouvelle de la mise en scène wagnérienne, mais aussi de la mise en scène tout court puisqu’elle ouvre définitivement partout l’opéra au vent nouveau: elle scelle ce qu’on a appelé l’ère des metteurs en scène. En programmateur avisé, Wolfgang Wagner sait bien qu’il ne peut reproposer pour son Ring suivant, en 1983 (Ring du centenaire, lui aussi, mais de la mort de Wagner) une vision qui aille dans le sens de Chéreau: le spectateur a besoin de digérer le choc, et il faut aussi proposer quelque chose de radicalement différent. C’est Sir Georg Solti qui doit diriger ce Ring, événement considérable puisque le chef du premier enregistrement stéréo du Ring (le fameux “son DECCA”) n’a jamais dirigé à Bayreuth. Or Solti sans doute ébranlé par l’expérience parisienne avortée, veut une mise en scène naturaliste “où un arbre soit un arbre”.

Wolfgang Wagner fait appel au tandem Peter Hall/William Dudley pour réaliser un Ring naturaliste, qui revienne à la narration, tout en proposant des solutions scéniques impressionnantes: les filles du Rhin devant un immense mur d’eau, on construit pour la chevauchée des Walkyries un plateau qui se retourne sur lui même, dispositif unique au monde; le décor est souvent surchargé, mais c’est dans l’ensemble un échec relatif. Non que le public soit seulement nostalgique de Chéreau, mais il faut bien dire qu’en matière de direction d’acteurs, en matière d’esthétique générale, en matière de visions, l’équipe a tapé à côté. Les spectateurs se souviennent que le rocher de Brunnhilde, après la sublime vision de Chéreau, était une sorte de pizza géante qui faisait sourire sans jamais impressionner, alors que d’autres moments avaient été plus réussis (notamment le premier tableau de l’Or du Rhin), la distribution réunie, Hildegard Behrens exceptée, n’était pas vraiment mémorable, et la direction de Solti assez critiquée (à l’audition aujourd’hui, je la trouve pourtant impressionnante).

Le résultat, c’est que Solti se retire de l’opération, laissant la place à Peter Schneider, qui assumera les trois saisons suivantes, en brave soldat de la cause wagnérienne. Signalons pour l’anecdote (mais est-ce une anecdote?) une magnifique exposition en 1983 à Villa Wahnfried sur Bayreuth et les juifs, où l’on signale qu’en 1983, tous les chefs qui dirigent à Bayreuth sont d’origine juive, Solti, Levine, Barenboim.

Le résultat, c’est que Solti se retire de l’opération, laissant la place à Peter Schneider, qui assumera les trois saisons suivantes, en brave soldat de la cause wagnérienne. Signalons pour l’anecdote (mais est-ce une anecdote?) une magnifique exposition en 1983 à Villa Wahnfried sur Bayreuth et les juifs, où l’on signale qu’en 1983, tous les chefs qui dirigent à Bayreuth sont d’origine juive, Solti, Levine, Barenboim.

Pendant qu’à Bayreuth on digère l’effet Chéreau, d’autres théâtres réagissent indirectement à l’ouragan. C’est le cas au MET, où James Levine dans ces années propose une nouvelle production du Ring, volontairement « traditionnelle » dans une mise en scène d’Otto Schenk et des décors de Günther Schneider-Siemssen. Cette production a fait les beaux soirs du MET jusqu’au printemps 2009, dernière année de bons et loyaux services, puisque dans deux ans, c’est Robert Lepage qui a été chargé de monter la prochaine production, on le verra. La production Schenk revient à des canons traditionnels (le public du MET est un public moins habitué qu’en Europe à des expériences nouvelles en matière de mises en scène) et c’est une réponse très claire à ce qui est en train de se passer en Europe au point que lace travail va devenir l’emblème des visions traditionnelles du Ring. Le spectacle que j’ai vu ce printemps pour sa dernière édition est un travail très respectable, dans des décors impressionnants (notamment l’Or du Rhin), et a toujours bénéficié comme c’est le cas la plupart du temps au MET de distributions somptueuses. De plus, on en a très tôt proposé une vidéo en VHS, et au départ le marché était divisé en deux produits concurrentiels et opposés, la version Chéreau et la version Schenk. Les années 80 – et c’est un paradoxe- représentent pour le Ring un « recul » simplement dû à l’impact violent de Chéreau sur les metteurs en scène, même si notamment en Allemagne la plupart des opéras municipaux ou régionaux proposent des Ring dans la plus pure orientation « Regietheater » avec quelquefois des productions tout à fait remarquables (Götz Friedrich au Deutsche Oper de Berlin Ouest, qu’on peut encore voir aujourd’hui)ou la production munichoise, très contestée de Herbert Wernicke (pour l’Or du Rhin) et David Alden (pour les autres journées).

Après l’échec de la production Hall, qui fut d’ailleurs plus coûteuse que celle de Chéreau, Wolfgang Wagner propose en 1988 à Harry Kupfer, directeur de la Komische Oper de Berlin (encore à Berlin-Est pour un an), de mettre en scène le Ring que Daniel Barenboim doit diriger, avec lequel il entame un très long compagnonnage dont on voit encore des traces précises dans la programmation wagnérienne de la Staatsoper de Berlin. Harry Kupfer est à l’époque l’un des plus fameux metteurs en scène allemands. A Bayreuth, il a à son actif un « Fliegende Holländer» qui a fait date et ce choix est tout à fait symbolique de l’alternance que propose Wolfgang Wagner. On revient à un regard très dramaturgique et moins naturaliste, et Kupfer annonce très clairement qu’il se place dans le sillage de Chéreau (il emploiera même l’expression « papa Chéreau » dans une conférence de presse). Bien que très différente de l’approche historique et très XIXème siècle (naissance du capitalisme et de l’industrialisation) qu’en faisait Chéreau, Kupfer lit les caractères et les rapports entre les personnages dans le même esprit. Chéreau a laissé des traces précises, des idées géniales qui ont fait date et qui ont été reprises par nombre de productions : la violence (y compris érotique) des rapports entre les êtres, l’intensité de la relation Brünnhilde-Wotan, la complexité du personnage de Mime, mais aussi, le final du deuxième acte de la Walkyrie, où Wotan serre dans ses bras ce fils qu’il vient de tuer (depuis, la plupart des metteurs en scène cherchent à marquer ce moment d’un geste fort), ou la marche funèbre du Crépuscule, où Chéreau montrait le cadavre de Siegfried sous les yeux d’une foule anonyme qui le regardait en passant son chemin. Kupfer choisit l’option très dépouillée : tout se déroule sur une surface lunaire, glaciale : le début de l’Or du Rhin impressionne fortement (la video rend parfaitement ce moment stupéfiant, avec ses jeux de fumées et de lasers) et il invente, ou rajoute lui aussi des idées qui vont faire florès ensuite chez les épigones.

Anne Evans(Brünnhilde) et John Tomlinson (Wotan) dans la mise en scène de Harry Kupfer

Anne Evans(Brünnhilde) et John Tomlinson (Wotan) dans la mise en scène de Harry Kupfer

On se souvient aussi des Wälsungen, la descendance de Wotan marquée par des cheveux roux (Wotan, Brünnhilde, Sieglinde, Siegmund, Siegfried), la marche funèbre du Crépuscule, où le corps de Siegfried s’enfonce dans les entrailles de la terre qui s’ouvre comme un gouffre au bord duquel se trouve Brünnhilde face à qui Wotan apparaît (idée reprise par Stéphane Braunschveig à Aix) face à elle et cette marche funèbre devient une sorte d’insoutenable face à face, les Nornes dans une forêt d’antennes télévisuelles, Siegfried qui ronge son frein lorsqu’il est en couple avec Brünnhilde et qui ne cesse de regarder ailleurs alors que Brünnhilde est en train de broder, l’entrée de Siegfried/Günther à la fin du premier acte du Crépuscule. Toutes ces visions marquantes font du travail de Kupfer, incontestablement, l’une des productions les plus passionnantes de la période, et la vidéo du spectacle disponible en DVD, montre qu’elle n’a rien perdu de sa fascination. Je tiens cette production, comme la plus intéressante avec celle de Chéreau, qu’on ait pu voir sur une scène pendant ces trente ans.

A partir des années 1990, le réservoir à idées semble se tarir. On aurait espéré Heiner Müller après le magnifique Tristan qu’il donna à Bayreuth, mais il mourut trop tôt. Wolfgang Wagner explore alors une autre veine, celle de l’esthétique, et de l’unité par l’esthétique et la vision, plus que par la mise en scène proprement dite, en confiant à une équipe composée de James Levine, Alfred Kirchner (à qui l’on doit une belle Khovantchina avec Abbado à Vienne), et de Rosalie, une artiste peintre qui imprime à cette production une incontestable poésie. En fait, il s’agit (presque) à travers les yeux de Rosalie, et la vision cosmique de Kirchner, de rappeler, en clé contemporaine, l’univers de Wieland Wagner : les personnages sont dans le mythe, ils évoluent sur le globe terrestre, presque comme des géants, et c’est presque à une bande dessinée ou un dessin animé qu’on a droit. Musicalement, la lenteur de James Levine va souvent rendre ce travail ennuyeux et assez rapidement oublié, quant à la distribution, à part Polaski dans Brünnhilde, elle reste assez moyenne.

Pendant la même période, Robert Wilson se lance dans l’aventure à Zurich (le Châtelet présentera ce Ring au début des années 2000). Ce n’est plus la période créatrice de Wilson, et on préférera d’autres productions wagnériennes comme Lohengrin (au MET) ou surtout un magnifique Parsifal à Hambourg. Les 16 heures du spectacle en paraissent 1000, et là aussi, on s’ennuie ferme. Pourtant le hiératisme de Wilson, confronté à une histoire qui est qui est de chair et de sang, aurait pu faire merveille, ce n’est pas le cas.

Avec la mise en scène de Jürgen Flimm à Bayreuth pour l’an 2000 clôt sans doute une ère. Cette production a des atouts, un chef original et discutable, mais prestigieux à l’époque, Giuseppe Sinopoli, Placido Domingo et Waltraud Meier en Siegmund et Sieglinde, et un metteur en scène qui jouit d’un préjugé favorable. Mais la production montre que désormais tout ou presque a été dit, et Flimm ne cesse de répéter des figures désormais presque imposées du Regietheater sur le Ring, en poussant la logique jusqu’au bout : c’est à une lecture clairement idéologique que nous assistons, où est en jeu la lutte des classes laborieuses et exploités contre les exploiteurs : le monde de la production à outrance qui règne à Nibelheim, chez Alberich dans l’Or du Rhin d’où un Hagen qui représente clairement en fils d’Alberich le monde ouvrier dans un palais des Gibichungen qui est un univers de multinationale avec des secrétaires qui courent partout, , l’ intérieur relativement bourgeois de Hunding dans la Walkyrie montre en même temps que les héros sont au-delà de la lutte des classes. Une production assez propre où le fantôme de Chéreau (cette fois-ci en vrai grand-papa) règne çà et là. Le versant musical était à mon avis discutable (les options insupportablement dilatées de SInopoli ralentissant l’histoire), il pâtira de la mort brutale du chef italien, remplacé par Adam Fischer, chef par ailleurs très solide, mais qui dirige une production à la genèse de laquelle il n’a pas été associé, et désormais sans Domingo ni Meier. Tout ce que nous apprend Flimm, c’est qu’il est temps de changer de lecture, d’époque, de stratégie, et que le monde du Ring, notre monde, ne peut plus être lu avec les mêmes yeux ni avec la même loupe, à l’aube des années 2000.

De 2000 à 2010, les productions du Ring dans les grands théâtres ne sont pas toutes convaincantes, loin de là, même si on sent se développer une veine nouvelle, fondée sur l’histoire, sur le récit, une sorte de version lyrique du Seigneur des anneaux parallèlement à des soubresauts élégants mais sans grand intérêt (Braunschweig), ou à des ratages absolus (Bayreuth 2005).

Après Flimm à Bayreuth, on sent donc qu’une ère se termine et s’étiole, et qu’il faut chercher ailleurs une clé de lecture possible. Wolfgang Wagner vieillit, confie de plus en plus les rênes à sa fille et un espoir extraordinaire naît lorsqu’on apprend que c’est Lars von Trier, le cinéaste danois, qui va mettre en scène la future production du Ring : Marthaler pour Tristan, Schlingensief (et Boulez) pour Parsifal en 2004 et désormais Lars von Trier : le Festival de Bayreuth retourne à être cet atelier expérimental que Wolfgang a voulu relancer en 1976 avec Chéreau. Les batailles rangées après Parsifal (spectacle génialement fou, d’une complexité rare), après Tristan (lecture glaciale et bouleversante d’un Tristan stratifié par le temps) laissent présager des frissons chez les spectateurs, alors qu’on se demande comment un chef comme Christian Thielemann, idéologiquement étiqueté à l’opposé de Lars von Trier, et plutôt classique dans ses lectures musicales, va pouvoir dialoguer comme il se doit lors de la préparation d’une pareille entreprise. Au bout de deux ans, Lars von Trier abandonne le navire, prétextant une complexité de laquelle il ne vient pas à bout, et confessant un échec. Il est difficile de savoir ce qui se cache derrière ce départ, sans nul doute très regrettable, et qui plonge le Festival dans une énorme difficulté, trouver un metteur en scène qui en à peine eux ans, va proposer un concept et monter un spectacle gigantesque. La surprise est grande lorsque le metteur en scène choisi par Wolfgang (ce diable d’homme réussit encore à étonner à 85 ans !) n’est justement pas un metteur en scène, mais un écrivain, dramaturge, homme du théâtre de l’écriture plus que de la scène, une figure incontestable de la scène allemande néanmoins, Tankred Dorst, 80 ans. Il s’entoure d’une équipe nombreuse, qui va littéralement mettre en image le concept de Dorst, un concept original, intéressant et jusque là peu exploité : le Ring se déroule devant nous, dans le monde, mais nous ne le voyons pas. Tout est fondé sur cette double appartenance, un monde mythique en transparence et en correspondance (au sens baudelairien) avec notre monde d’aujourd’hui.

Cette production est pour moi un échec absolu, qui finit même par nuire à la lecture de Thielemann, que j’ai à chaque fois trouvé ennuyeuse, sans vrai souffle, sans idée. Est-ce que ce que l’on voyait sur scène, cette insondable médiocrité, influait à ce point sur ce qu’on entendait ? Je vais sans doute écouter avec attention les CD de cette production très contrastée au niveau du chant (avec du très bon, Wotan de Falk Struckmann ou Alfred Dohmen, Siegfried magnifique (enfin !) de Stephen Gould, Eva Maria Westbroek depuis peu dans Sieglinde, mais du mauvais aussi comme la Brünnhilde inexistante et sans âme de Linda Watson). Peut-être changerai-je un peu d’avis…

Que s’est-il passé ? A mon avis, il fallait à ce concept intéressant à la fois adjoindre un vrai metteur en scène, et aussi un décorateur qui aurait trouvé des solutions moins lourdes et moins caricaturales : les chanteurs sont livrés à eux-mêmes, l’espace scénique est encombré, aucune image esthétiquement un peu recherchée : il ne se passe rien, on ne comprend pas toujours le sens de ce que l’on voit, on a l’impression d’un travail gratuit, sans intérêt, sans âme, et sans intelligence, alors que ce n’est pas le cas. En fait, la traduction visuelle du concept est totalement ratée. Un spectacle à oublier, je dirais presque (à mon avis du moins, par rapport à l’histoire du Ring dans cette maison) un vrai naufrage.

On ne connaît pas encore les choix définitifs du Ring 2013, le Ring du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner, le Ring de l’année Wagner. On parle du chef russe Kyrill Petrenko (et ça c’est une excellente nouvelle !) et on a murmuré les noms les plus fous, jusqu’à Quentin Tarantino: ce sera en fait Wim Wenders. C ela veut dire que depuis l’affaire Lars von Trier, on n’a pas renoncé à travailler sur l’univers cinématographique, ce qui est une excellente idée, non encore bien exploitée à Bayreuth ou ailleurs, mais le cinéaste n’est pas toujours un excellent metteur en scène lyrique.

Parallèlement, une évolution se lit dans les choix des théâtres, qui sentent tous que l’âge post-moderne exige un âge post-chéreau. En ce sens Stéphane Braunschweig à Aix et Salzbourg m’a bien déçu. Non pas que le spectacle fût médiocre, il y a au contraire de bons moments (l’Or du Rhin, incontestablement le meilleur des quatre, ou dans une moindre mesure, le Crépuscule), mais la lecture globale ne m’est pas apparue ajouter une pierre définitive à l’édifice des lectures du Ring. Beaucoup de redites (prise à Chéreau, voire à Kupfer), une direction d’acteurs pas vraiment convaincante, une vision souvent illustrative, en fait on a l’impression d’une hésitation fondamentale, et pas vraiment d’un choix et d’une direction affirmés. Comme chez Flimm (que j’ai trouvé plus intéressant) on arrive à l’impasse.

Pour en sortir, il faut aller explorer d’autres territoires. Deux productions me sont apparues ouvrir des pistes, parce qu’elles reviennent à l’histoire, au récit, à la création d’un univers, en collant plus aux images, tout en proposant une vraie lecture. Elles sont qui plus est toutes les deux d’un très haut niveau musical.

A Vienne d’abord, où Franz Welser-Möst propose un Ring très stimulant, avec une équipe de chanteurs actuellement sans rivale. Le Siegfried si difficile à réaliser est l’une des plus grandes réussites (Stephen Gould encore une fois exceptionnel) le Mime prodigieux d’Hedwig Pecoraro, le Wotan impressionnant de Juha Uusitalo- je l’ai entendu avant son accident de santé, il paraît qu’il est moins convaincant en ce moment-, et la Brünnhilde de Nina Stemme. Une production qui utilise la vidéo, qui n’est pas une lecture, mais une très rigoureuse illustration (Sven-Eric Bechtolf pour la mise en scène et Rolf et Marianne Glittenberg pour les décors et costumes).

A Valence et Florence ensuite, l’expérience remarquable de la Fura dels Baus (Carlos Padrissa) musicalement de très haut niveau avec Zubin Mehta au pupitre (et notamment à Valence avec Domingo dans Siegmund, le jeune Lance Ryan en Siegfried, incroyable de solidité et la magnifique Jennifer Wilson si engagée dans son chant, que j’appelais par affection Jennifer Nilsson, tant la solidité de la voix et le volume rappellent la soprano suédoise.). Tout en utilisant à fond les possibilités techniques, avec des trouvailles phénoménales (Walhalla en mur humain, marche funèbre dans la salle, précision des vidéos qui donnent souvent une lecture-commentaire en transparence de ce qui se fait sur scène) ; spectacle passionnant, très complexe qui rend au déroulé du récit tout son aspect épique. Un conte, à la fois pour les enfants et pour les adultes.

Cette année, Paris et Milan se lancent. Les deux théâtres sont orphelins de Ring, pour des raisons expliquées au début de mon propos. Paris a choisi Günther Krämer, qui est un metteur en scène de qualité : je ne suis pas sûr que le renouveau vienne de là. J’ai plus d’intérêt à voir ce que Guy Cassiers, de l’école flamande de théâtre (Tonelhuis d’Anvers !), très en pointe dans la lecture du monde d’aujourd’hui, va proposer en utilisant des moyens techniques les plus avancés; j’ai vu de lui il y a un an un passionnant tryptique du Pouvoir, à partir du Mephisto de Klaus Mann (Mefisto for ever), un dialogue imaginaire entre Lénine, Hitler et Hirohito (Wolfskers) et une fascinante relecture de la tragédie grecque et de la guerre de Troie( Atropa), à l’éclairage de la politique et des discours de George Bush. L’Anneau est vraiment en prise directe sur cette problématique.

Enfin, last but not least, le MET est engagé dans l’entreprise la plus complexe de son histoire, aux dires de Peter Gelb, son directeur, en confiant le Ring à Robert Lepage, ce qui pourrait bien être la production que nous attendons tous. Jusque là les spectacles d’opéras de Lepage, son travail sur les contes, sur Shakespeare, ont montré que c’est un incomparable raconteur d’histoire, un conteur scénique qui fait à la fois rêver et frémir. Le Ring lui va comme un gant, et cela fait douze ou quinze ans que j’attends cela tant ses spectacles me faisaient désirer un Ring. Réponse dans deux ans.

En attendant Bayreuth et une production qui sans nul doute va marquer le véritable début du tandem Katharina et Eva Wagner, on peut voir, comme c’est logique, que les différentes productions du Ring illustrent parfaitement les évolutions de notre monde et de nos approches intellectuelles. Chéreau a transféré au théâtre une lecture des textes fortement marquée par les travaux de Barthes, de Foucault (spectateur assidu et militant du Ring de Bayreuth) et de tous les travaux sur la textualité triomphante ; sa connaissance du monde germanique et de la culture allemande a fait qu’il a su croiser les deux mondes intellectuels, ce qui explique le côté « fondateur » de son entreprise. Mais comme l’a dit Todorov, c’est une attitude qui, dans la littérature, a fait quelquefois oublier le lecteur simplement spectateur, celui qui sait dire « c’est beau ». Certes, Chéreau créait de l’émotion à chaque moment, mais en même temps il ouvrait un regard en abîme sur le monde. On n’était plus le même en sortant du théâtre. Car le Ring est une œuvre qui rencontre à chaque moment le monde, qui dit la création de l’homme, qui dit l’amour et sa mort, qui dit les rapports maître-esclave, qui dit la naissance de l’exploitation, qui dit aussi la mort des dieux. On voit bien aujourd’hui que le théâtre a besoin de retourner au mythe, au récit, à la narration, le théâtre a aussi besoin d’expérimenter de nouvelles formes, de nouveaux outils, nés par exemple de l’invasion du numérique : le Ring pourrait être (je crois même que cela a été fait) un magnifique jeu vidéo. En ce sens La Fura dels Baus et Lepage nous emmènent ou nous emmèneront pour sûr au pays de l’étonnement, sans forcément revenir sur des lectures idéologiques qui pour l’instant me semblent épuisées. Peut-être Cassiers fera-t-il le lien entre les deux, avec sa lecture du monde à la fois violente et glacée, sa fascination des phénomènes de pouvoir et sa science des effets. De toute manière nous avons toujours besoin du Ring, source inépuisable de fantasmes et de lectures, et nous avons aussi besoin de belles histoires tristes.

Voilà encore qui s’éteint l’une des étoiles du ciel lyrique de ma jeunesse .

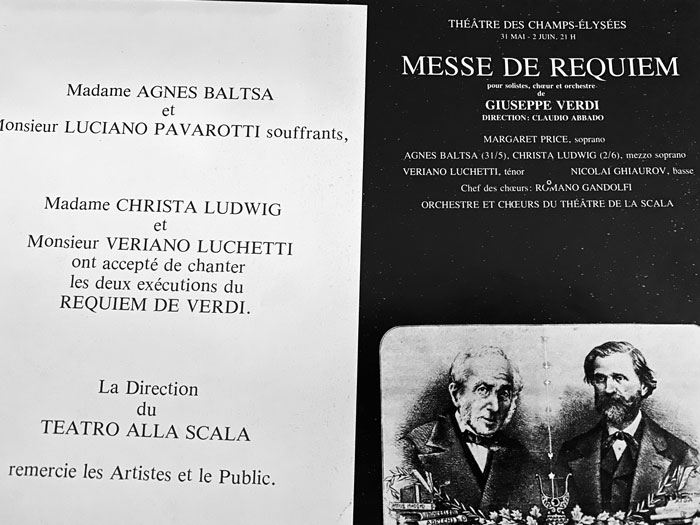

Voilà encore qui s’éteint l’une des étoiles du ciel lyrique de ma jeunesse . Margaret Price, ma première comtesse, ma première Fiordiligi (avec l’immense Josef Krips! et une mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle), ma première Donna Anna (avec Solti!), ma première Desdemona (avec Domingo et Solti et Bacquier). Elle fut ma grande, ma très grande référence mozartienne. Voilà une chanteuse que je n’ai jamais entendue prise en défaut, toujours égale à elle-même, c’est à dire au sommet. Elle était, oui, “égale”, au sens où chacune de ses prestations était un grand moment de chant, un grand moment d’émotion, qui créait toujours un climat poétique, mélancolique, sans “expressionisme”, mais non sans expression. On lui a reproché une certaine placidité, et un manque d’engagement scénique. Ce n’était pas un caractère à la Gwyneth Jones, sa compatriote galloise, c’était une artiste qui donnait à la fois une impression de très grande sécurité, et en même temps qui diffusait une certaine tristesse – ses Donna Anna et ses Comtesses étaient souvent – pour moi du moins- déchirantes. Le rideau qui se lève sur le sublime décor de Frigerio dans les Nozze di Figaro au deuxième acte et cette voix qui murmure en s’affirmant peu à peu un “Porgi amor” crepusculaire, c’est une image qui m’a accompagné toute ma vie.

Margaret Price, ma première comtesse, ma première Fiordiligi (avec l’immense Josef Krips! et une mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle), ma première Donna Anna (avec Solti!), ma première Desdemona (avec Domingo et Solti et Bacquier). Elle fut ma grande, ma très grande référence mozartienne. Voilà une chanteuse que je n’ai jamais entendue prise en défaut, toujours égale à elle-même, c’est à dire au sommet. Elle était, oui, “égale”, au sens où chacune de ses prestations était un grand moment de chant, un grand moment d’émotion, qui créait toujours un climat poétique, mélancolique, sans “expressionisme”, mais non sans expression. On lui a reproché une certaine placidité, et un manque d’engagement scénique. Ce n’était pas un caractère à la Gwyneth Jones, sa compatriote galloise, c’était une artiste qui donnait à la fois une impression de très grande sécurité, et en même temps qui diffusait une certaine tristesse – ses Donna Anna et ses Comtesses étaient souvent – pour moi du moins- déchirantes. Le rideau qui se lève sur le sublime décor de Frigerio dans les Nozze di Figaro au deuxième acte et cette voix qui murmure en s’affirmant peu à peu un “Porgi amor” crepusculaire, c’est une image qui m’a accompagné toute ma vie. Elle a aussi chanté les grands rôles de lirico spinto de Verdi, Desdemone, Amelia, et Elisabetta. Elle a notamment fait partie du fameux “cast B”comme on dit en Italie lors du Don Carlo dirigé par Abbado à la Scala en 1978. En effet, la reprise TV par la RAI imposait de demander à Karajan de libérer ses artistes de l’exclusivité qu’ils avaient avec lui, et il refusa. Alors, de Carreras-Freni-Ghiaurov-Obratzova on passa à Domingo-Price-Nesterenko-Obratzova, ce qui n’était pas si mal non plus. C’est ainsi que Margaret Price qui n’était pas une chanteuse habituelle d’Abbado enregistra cette reprise peu après le nouvel an 1978 (dans la fameuse mise en scène de Luca Ronconi),le disque (pirate) a conservé les traces des deux distributions, mais on a aussi le vidéo de la seconde. Et elle formait avec Domingo un magnifique couple vocal, d’un dramatisme sans doute moins fragile et moins “vécu” que Freni, mais quelle voix!

Elle a aussi chanté les grands rôles de lirico spinto de Verdi, Desdemone, Amelia, et Elisabetta. Elle a notamment fait partie du fameux “cast B”comme on dit en Italie lors du Don Carlo dirigé par Abbado à la Scala en 1978. En effet, la reprise TV par la RAI imposait de demander à Karajan de libérer ses artistes de l’exclusivité qu’ils avaient avec lui, et il refusa. Alors, de Carreras-Freni-Ghiaurov-Obratzova on passa à Domingo-Price-Nesterenko-Obratzova, ce qui n’était pas si mal non plus. C’est ainsi que Margaret Price qui n’était pas une chanteuse habituelle d’Abbado enregistra cette reprise peu après le nouvel an 1978 (dans la fameuse mise en scène de Luca Ronconi),le disque (pirate) a conservé les traces des deux distributions, mais on a aussi le vidéo de la seconde. Et elle formait avec Domingo un magnifique couple vocal, d’un dramatisme sans doute moins fragile et moins “vécu” que Freni, mais quelle voix! jamais star.

jamais star.

Thielemann à Vienne (avec Domingo et Meier) proposent des Parsifal exceptionnels. il reste que mon choix n’a pas bougé depuis 40 ans et que je préfère encore aujourd’hui la version Solti.

Thielemann à Vienne (avec Domingo et Meier) proposent des Parsifal exceptionnels. il reste que mon choix n’a pas bougé depuis 40 ans et que je préfère encore aujourd’hui la version Solti. Karajan, lui aussi bouleversant, ou même Abbado, et son ambiance “spatialisée” toute particulière (“Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit” / “Tu vois, mon fils, ici l’espace et le temps se confondent”) cette version comme ma version de l’île déserte, sans doute aussi parce qu’elle est liée à ma jeunesse, à mes souvenirs et que j’ai construit ma connaissance et ma familiarité avec l’œuvre à partir de cet enregistrement

Karajan, lui aussi bouleversant, ou même Abbado, et son ambiance “spatialisée” toute particulière (“Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit” / “Tu vois, mon fils, ici l’espace et le temps se confondent”) cette version comme ma version de l’île déserte, sans doute aussi parce qu’elle est liée à ma jeunesse, à mes souvenirs et que j’ai construit ma connaissance et ma familiarité avec l’œuvre à partir de cet enregistrement Le premier enregistrement de Hans Knappertsbusch au Festival de Bayreuth, celui de 1951.

Le premier enregistrement de Hans Knappertsbusch au Festival de Bayreuth, celui de 1951. Et le dernier, celui de 1962 en version remastérisée.

Et le dernier, celui de 1962 en version remastérisée.

Le résultat, c’est que Solti se retire de l’opération, laissant la place à Peter Schneider, qui assumera les trois saisons suivantes, en brave soldat de la cause wagnérienne. Signalons pour l’anecdote (mais est-ce une anecdote?) une magnifique exposition en 1983 à Villa Wahnfried sur

Le résultat, c’est que Solti se retire de l’opération, laissant la place à Peter Schneider, qui assumera les trois saisons suivantes, en brave soldat de la cause wagnérienne. Signalons pour l’anecdote (mais est-ce une anecdote?) une magnifique exposition en 1983 à Villa Wahnfried sur Anne Evans(Brünnhilde) et John Tomlinson (Wotan) dans la mise en scène de Harry Kupfer

Anne Evans(Brünnhilde) et John Tomlinson (Wotan) dans la mise en scène de Harry Kupfer