La collection publiée par Sony autour de la mémoire sonore du Metropolitan Opera contient un certain nombre de joyaux dont cet Ernani enregistré le 1er décembre 1962, dirigé par Thomas Schippers, avec Carlo Bergonzi, Leontyne Price, Cornell Mac Neil et Giorgio Tozzi.

La collection publiée par Sony autour de la mémoire sonore du Metropolitan Opera contient un certain nombre de joyaux dont cet Ernani enregistré le 1er décembre 1962, dirigé par Thomas Schippers, avec Carlo Bergonzi, Leontyne Price, Cornell Mac Neil et Giorgio Tozzi.

Au moment où Leontyne Price fête ses 89 ans, j’ai eu envie de réécouter cet enregistrement et d’en rendre quelque compte, pour dire mon enthousiasme, et aussi parler d’une œuvre chère entre toutes.

En France, d’Ernani point d’écho, au moment où l’Opéra affiche certes Trovatore, mais n’a jamais vraiment défendu que le répertoire verdien international et ne défend même pas le répertoire du Verdi français, dont Le Trouvère est un exemple (version avec variations et ornementations spécifiques et final revu) .

Certains pensent même qu’Ernani est à ranger aux rang d’Alzira ou d’autres Battaglia di Legnano, œuvres secondaires voire oubliées. Or Ernani dépasse et de loin Giovanna d’Arco récemment vu à la Scala, voire Nabucco et doit être rangé dans les chefs d’œuvre du compositeur italien. D’abord parce que derrière le librettiste Francesco Maria Piave se cache Victor Hugo et que les situations et les personnages ont une consistance nouvelle qui annonce les grandes œuvres futures, ensuite parce que certains airs (Ernani, Ernani, Involami d’Elvira, ou infelice e tuo credevi.. de Silva), duos/trios (le trio du premier acte No crudeli d’amor non m’è pegno etc… ) et ensembles (Un patto ! un giuramento ! chœur des conjurés) s’inscrivent immédiatement dans les grands moments verdiens du répertoire.

Peu de productions dans le paysage, la dernière grande reprise le fut l’an dernier par James Levine au MET, qui la saison dernière a montré qu’il restait l’un des plus grands chefs verdiens de l’époque avec cet Ernani en mars 2015, puis Un ballo in marchera le mois suivant. J’ai eu la chance de voir les deux, et Ernani était plus réussi (musicalement) que Ballo in maschera, même si la production semblait exhumée des poussières du passé .

J’en ai rendu compte et la distribution composée d’Angela Meade, de Francesco Meli, de Placido Domingo et de Dmitri Belosselsky défendait merveilleusement l’œuvre, tandis que James Levine rendait à cet opéra le relief et la grandeur qu’il mérite.

En 1962, c’était Thomas Schippers. Ce chef trop vite disparu était l’un des grands chefs lyriques de l’époque, notamment mais pas seulement pour le répertoire italien (on lui doit aussi une très belle Carmen avec Regina Resnik), tension, pulsation, rythme. Son Ernani (qu’il a aussi enregistré en 1968, mais avec une distribution un peu moins convaincante chez RCA) est ici un exemple de ce qu’était le MET dans les années 60, de ce qu’était une soirée mémorable (avec un choeur exceptionnel) et quels échos elle portait dans le public, avec la tradition américaine d’applaudir à l’entrée de la vedette, mais aussi l’absence totale de da capo et de reprises, ce qui serait impensable aujourd’hui (Levine l’an dernier faisait les da capo).

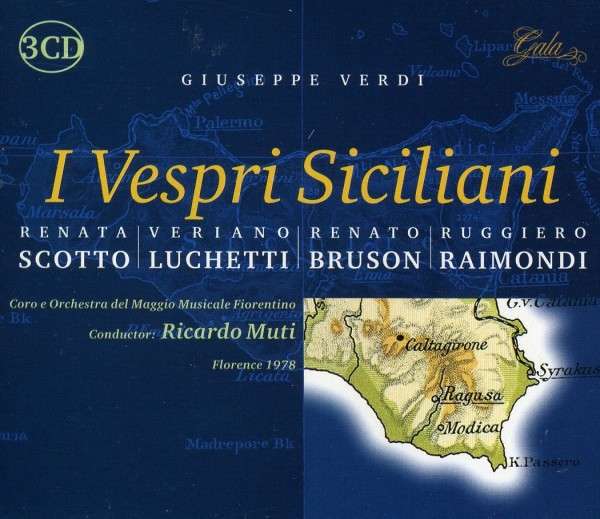

Pour écouter une version « authentique », il faut écouter Muti (j’en ai aussi rendu compte) avec Ghiaurov, Bruson, Freni, Domingo (en Ernani cette fois), où Freni nous semble encore merveilleuse de vérité, mais n’étant pas tout à fait une Elvira, elle fut un peu contestée en 1982 …

Cet Ernani de 1962 est d’abord un belle preuve pour la direction de Schippers, énergique, claire, éclatante quelquefois, avec un chœur somptueux, une clarté qui étonne au départ, tant on a dans l’oreille un prélude plus sombre, voire sinistre dans les premières mesures. Il donne à l’ensemble un halètement typiquement verdien, où l’attention ne retombe jamais, où la musique de Verdi est portée à l’incandescence. Bien sûr, le son tout à fait correct n’a pas le relief d’un son « hifi », mais dès que les chanteurs ouvrent la bouche, on se rend compte que les arrangements sonores aujourd’hui ordinaires, sont inutiles face à Carlo Bergonzi et Leontyne Price. Dès qu’il se mettent à chanter, c’est une remise à zéro des curseurs verdiens d’aujourd’hui. C’est totalement incomparable. Et c’est là la magie du son en direct, sans filet, venu de la vieille salle du MET, sorte d’émergence de ce qu’était le chant verdien à l’époque, avec des chanteurs aujourd’hui un peu oubliés pour certains qui furent des grands à l’époque, pourtant bien servis par le disque, Cornell Mc Neil qui n’a jamais eu en Europe le relief et la gloire de ses collègues barytons contemporains, et notamment Tito Gobbi (Cappuccilli en était à ses tout débuts…mozartiens), et Giorgio Tozzi l’une des basses remarquables du MET, ces basses maison qui faisaient que le niveau du MET ne descendait jamais sous l’excellence. Et puis Bergonzi et Price, jeunes encore (Leontyne Price avait 35 ans, Bergonzi 38), étaient au sommet de leurs moyens.

Il faut entendre Leontyne Price tenir les notes de Ernani, involami et la cabalette qui suit pour comprendre ce que chanter Verdi voulait dire pour elle. Un contrôle sur chaque note, sur chaque inflexion, une étendue incroyable des graves aux notes les plus aiguës, une agilité bien présente, et dans l’aria, et dans la cabalette, avec un sens du rythme et de la couleur consommés. Il faut l’entendre aussi dans les ensembles, avec cette présence vocale phénoménale qui fait que chaque apparition était attendue avec impatience .

Bien sûr, Leontyne Price est le soprano verdien par excellence, qui porte haut la complexité d’un chant que très peu de chanteuses de ce niveau portent aujourd’hui. Anna Netrebko est une très grande chanteuse, elle a d’abord triomphé dans le bel canto, puis la voix a grossi, mais à un niveau tel qu’elle en a perdu un peu de ductilité (c’est net dans Giovanna d’Arco). J’ai toujours entendu en elle une Norma, qu’elle va aborder, un peu tard pour moi, l’an prochain. Et cette voix me paraît aujourd’hui bien plus convenir à Puccini et aux véristes qu’à Verdi ou Bellini. Et elle aborde aussi Wagner avec Lohengrin en mai prochain. Attention à ce que trop de faveur ne tue…

Leontyne Price a abandonné les scènes en 1985 – elle n’avait pas 60 ans- au moment où elle ne chantait plus aussi parfaitement, où planait la menace inévitable de l’âge, mais qui entend sa dernière Aida reste stupéfait du volume et du contrôle et surtout de l’étendue (les graves!), bref de la performance encore unique . On peut l’admirer dans les différents Trovatore qu’elle a faits avec Karajan, y compris le dernier (dont le Manrico est Franco Bonisolli).

Qu’on se réfère pour chavirer à ses années 60, qu’on se réfère à ses Leonora, ses Aida, ses Elvira. Elvira notamment, car c’est un des rôles de Verdi les plus difficiles, que peu de très grandes ont abordé, et pas toujours avec succès.

Je me souviens qu’Alexia Cousin, une des voix françaises les plus prometteuses qui a abandonné brusquement la carrière, avait osé Surta è la notte Ernani Involami après un récital pour jeunes chanteurs à la Scala, et je me souviens encore de la stupéfaction des spectateurs et notamment des connaisseurs : pour tous oser Ernani à cet âge, c’était vraiment hardi, voire téméraire.

Alors, Leontyne Price est la référence pour Elvira, à mon avis, tout simplement parce que personne depuis les années 1980 n’a chanté Verdi aussi bien qu’elle. Même Renata Scotto que j’ai entendue merveilleuse dans Trovatore, et dans Otello, rate un peu cet air d’Elvira (dans ce que j’en ai entendu au disque) un peu crié, même si les filati sont à se damner.

Angela Meade, entendue au MET l’an dernier, s’en tire avec tous les honneurs, avec moins de puissance que Leontyne Price, mais avec la ductilité, et l’homogénéité.

De toute manière, Verdi a toujours réussi aux chanteuses américaines : Zinka Milanov (qui était croate, mais qui a marqué le MET) Leontyne Price, Martina Arroyo, et aujourd’hui Sondra Radvanovski et Angela Meade font pour moi partie de ces voix faites pour Verdi.

Alors, honorez Leontyne Price en écoutant cet Ernani.

Mais il n’y a pas que Price, il y a aussi Carlo Bergonzi, qui dès le lever de rideau impose sa ligne, son élégance, sa maîtrise des volumes, ses aigus solides et tenus : sans effets autres que le chant pur, Bergonzi impose sa totale suprématie dans ce répertoire, que seul Placido Domingo peut lui disputer. Il a le volume et l’étendue (c’est un ancien baryton), il a la force et il a aussi et surtout une pureté sonore qu’aucun ténor ne lui dispute, pour le coup. Il faut entendre comment il module dans son premier air les deux vers

il primo palpito d’amor,

d’amor che mi béò

et comment il entame la cabalette et la manière dont il tient la note finale après avoir miraculeusement chanté gli stenti suoi, le pene, Ernani scorderà.

Nous sommes à des niveaux aujourd’hui non atteints, et je conseille vraiment les lecteurs curieux de chant verdien de s’y replonger, pour comprendre la distance qui nous en sépare.

Souvent, la suprématie des deux protagonistes laisse dans l’ombre les deux autres, Silva et Carlo, la basse et le baryton : Muti dans son enregistrement ne les avait pas oubliés, ils en sont sans doute avec Domingo (à son meilleur dans l’enregistrement de Muti) les phares, dans un enregistrement où les hommes dominent, malgré une Freni vibrante, mais techniquement à la peine : Ghiaurov et Bruson montrent eux aussi ce que chanter veut dire. Ghiaurov n’a pas été remplacé comme basse verdienne, à une époque, la nôtre, où nous n’en manquons pas, mais pâles et souvent sans véritable expressivité. Ghiaurov avait la technique, l’étendue, le volume, la profondeur sonore et l’expressivité (Filippo II !!), dans Silva, il est phénoménal…

Giorgio Tozzi est l’une de ces basses un peu oubliées aujourd’hui qui a fait les grandes heures du MET et des enregistrements de cette époque. Italien d’origine né à Chicago, il a chanté tous les grands rôles de basse du répertoire, Verdi bien sûr, mais aussi Moussorgski et Wagner ou même Debussy (Arkel). Comme Leontyne Price, il est lié à mon enfance, puisque les deux faisaient partie de la distribution de mon premier enregistrement de la Symphonie n°9 de Beethoven, par Charles Munch et le Boston Symphony Orchestra (Leontyne Price, Maureen Forrester, David Poleri, Giorgio Tozzi) que j’ai encore dans mes “vinyles”.

Même s’il n’est pas dans sa meilleure forme, il reste impressionnant dans infelice…e tu credevi avec une voix assez claire (il a commencé comme baryton), et un style d’une certaine retenue, sans exagérations démonstratives; la voix est merveilleusement homogène et les aigus tenus (ancora il cor).

Cornell MacNeil est Carlo, le roi Charles Quint : à l’époque il a 40 ans, et va connaître une carrière exceptionnelle de baryton Verdi (à 63 ans c’est lui qui est Germont dans le film La Traviata de Zeffirelli avec Stratas et Domingo en 1985), la mémoire de l’opéra semble l’avoir un peu oublié, et pourtant, on le rencontre dans bien des enregistrements dont l’Aida de Karajan (avec Tebaldi et Bergonzi) , Rigoletto avec Joan Sutherland (Sonzogno 1961) ou le fameux Ballo in maschera de Solti (1961) avec Nilsson et Bergonzi. C’est LE baryton de ces années-là, pur produit de l’école américaine (il a d’ailleurs commencé dans le Musical). Carlo est le rôle qui l’a lancé dans la carrière internationale puisqu’il le chante à la Scala où il remplace Ettore Bastianini dans une nouvelle production d’Ernani aux côtés de Franco Corelli en 1959. À noter d’ailleurs que la Scala, entre 1958 et 2016, affiche trois séries de représentations d’Ernani, en 1959, en 1969 et en 1982 (dernière représentation en janvier 1983), signe évident de la difficulté à réunir des protagonistes de niveau qui puissent défendre l’oeuvre.

Cornell MacNeill est au sommet de sa forme dans ces années-là, il partagea la vedette avec les grands barytons américains de l’époque, Leonard Warren, mort en scène deux ans auparavant et Robert Merrill. Le moment à écouter passionnément dans cet enregistrement est son air du 3ème acte Gran Dio ! un air qui fait écho à celui de Filippo II du Don Carlo (avec le même violoncelle en arrière plan), un air de méditation et d’introspection : à 23 ans de distance, le père et le fils méditent sur le pouvoir, sur la fidélité, la vertu.

Il faut entendre les dernières paroles

e vincitor de’ secoli

Il nome mio farò

et les aigus qui scandent nome, mio, farò, et l’incroyable « si » tenu sur farò qui déchaine l’enthousiasme justifié de la salle.

Vous voulez entendre du chant verdien ? vous voulez entendre Leontyne Price dans ses œuvres, entourée des meilleurs chanteurs de l’époque ? vous voulez découvrir l’un des plus beaux opéras de Verdi et entendre tonner Hugo en filigrane ? Alors précipitez-vous sur cet enregistrement pour découvrir l’œuvre et jouir sans entraves du chant, puis achetez l’enregistrement de Muti dans une de ses interprétations les plus accomplies pour entendre un Verdi « archéologique » avec les da capo, les reprises, l’énergie et le lyrisme.

Et les deux à un prix raisonnable, autour de 18€…[wpsr_facebook]

L’enregistrement de 1957 a un avantage certain, c’est qu’il affiche Dimitri Mitropoulos, un de ces chefs rigoureux, imaginatif, novateur, remarquables d’honnêteté et de modestie, et surtout excellent chef d’opéra dans Mozart, dans Verdi, et excellent chef symphonique par exemple dans Mahler (il est mort en répétant à la Scala la 3ème symphonie de Mahler). Il fut présent au MET dans les années 1950, en permanence: Rudolf Bing lui rend un hommage vibrant dans son livre “5000 nuits à l’Opéra”. Ce fut une chance pour le théâtre d’avoir sous la main un chef de cette envergure qui faisait l’ordinaire du théâtre et garantissait un extraordinaire niveau musical. Il sait à la fois alléger, donner une extraordinaire dynamique, accompagner, il a un sens dramatique aigu, souvent électrisant, suit à merveille les chanteurs; et et il dirige une équipe de rêve de l’époque, Mario del Monaco, aux moyens insolents, (ah! son aigu final de l’air initial “Mercè diletti amici”) mais toujours pour mon goût en équilibre instable pour la justesse, Bastianini d’une solidité à toute épreuve, et Christoff qui comme d’habitude, n’arrive pas à me convaincre autant qu’un Ghiaurov (avec Muti) ou même que Giorgio Tozzi (avec Schippers). Anita Cerquetti qui chante un peu à l’ancienne, mais dans l’aria “Ernani Ernani involami” elle fait toutes les notes et même plus, avec cadences et c’est sublime, même si la cabalette “M’è dolce il voto ingenuo” semble la gêner un peu (ralentissement du tempo).

L’enregistrement de 1957 a un avantage certain, c’est qu’il affiche Dimitri Mitropoulos, un de ces chefs rigoureux, imaginatif, novateur, remarquables d’honnêteté et de modestie, et surtout excellent chef d’opéra dans Mozart, dans Verdi, et excellent chef symphonique par exemple dans Mahler (il est mort en répétant à la Scala la 3ème symphonie de Mahler). Il fut présent au MET dans les années 1950, en permanence: Rudolf Bing lui rend un hommage vibrant dans son livre “5000 nuits à l’Opéra”. Ce fut une chance pour le théâtre d’avoir sous la main un chef de cette envergure qui faisait l’ordinaire du théâtre et garantissait un extraordinaire niveau musical. Il sait à la fois alléger, donner une extraordinaire dynamique, accompagner, il a un sens dramatique aigu, souvent électrisant, suit à merveille les chanteurs; et et il dirige une équipe de rêve de l’époque, Mario del Monaco, aux moyens insolents, (ah! son aigu final de l’air initial “Mercè diletti amici”) mais toujours pour mon goût en équilibre instable pour la justesse, Bastianini d’une solidité à toute épreuve, et Christoff qui comme d’habitude, n’arrive pas à me convaincre autant qu’un Ghiaurov (avec Muti) ou même que Giorgio Tozzi (avec Schippers). Anita Cerquetti qui chante un peu à l’ancienne, mais dans l’aria “Ernani Ernani involami” elle fait toutes les notes et même plus, avec cadences et c’est sublime, même si la cabalette “M’è dolce il voto ingenuo” semble la gêner un peu (ralentissement du tempo).

Renata Scotto

Renata Scotto