Pour cette période de fêtes, l’Opéra de Lyon programme la reprise d’un spectacle qui à l’époque (2005) avait eu un très beau succès, Les Contes d’Hoffmann, dans la mise en scène de Laurent Pelly, et surtout dans l’édition de Michael Kaye et Jean Christophe Keck, qui à ce jour est la plus complète et tient compte des importantes découvertes de nouvelles musiques, notamment sur l’acte de Giulietta, qui change complètement de couleur, et sur la partie finale (Stella) beaucoup plus longue et chantée que dans les versions traditionnelles. Je vous épargnerai la saga des éditions de l’unique opéra d’Offenbach, mais peut-être pas mes nostalgies: j’ai toujours aimé le septuor de l’acte de Giulietta, très spectaculaire, qui a disparu (légitimement) de cette version, parce qu’il n’est pas de la main d’Offenbach, et mes oreilles furent bercées de “Scintille diamant” dans la version traditionnelle, alors que l’air est complètement transformé depuis la découverte de nouveaux documents.

Programmer la musique incluse dans l’édition Kaye/Keck est donc non seulement légitime, mais recommandé, même les auditeurs seniors ont été bercés d’autres versions mâtinées de Guiraud, qui avaient leur charme aussi, mais qui tiraient l’opéra plus vers la fantasmagorie d’opérette, que vers l’ambiance sombre du fantastique hoffmannien.

Les musiques découvertes encore récemment font donc ressortir les aspects noirs de l’œuvre et demandent une mise en scène adéquate: celle de Laurent Pelly n’a ni couleur ni clinquant, noir et gris dominent, dans un décor qui fait de cloisons qui bougent sans cesse, délimitant divers espaces, et diverses ambiances, avec des éclairages qui doivent beaucoup au cinéma expressionniste. Cette reprise, confiée à Christian Räth, montre une production qui après 7 ans n’a rien perdu de sa prise sur le public (grand triomphe final) et qui n’a pas vieilli. C’est le décor qui fait l’univers étrange dans lequel les personnages évoluent: des ombres, des redingotes grises, une belle géométrie des choeurs et des scènes, tout cela fait son effet, même si la direction d’acteurs reste assez conventionnelle.

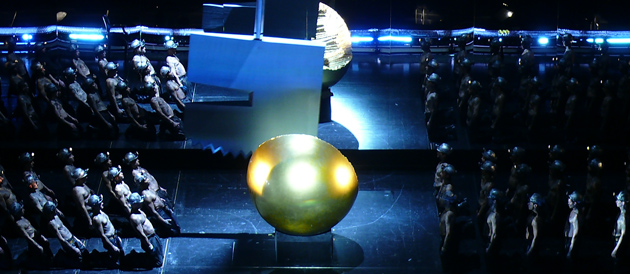

L’acte II (Olympia) est le plus ironique, et au fond le moins sombre: cette histoire de poupée qui se brise, de diable berné par un docteur amoureux de la physique qui lui paie imprudemment un billet à ordre sur une banque en faillite, et d’un Hoffmann amoureux d’une lointaine silhouette qu’il découvre sans la voir vraiment (l’amour est aveugle), tout cela est assez divertissant sans aller bien loin. C’est un univers mécanique à la Jules Verne qui constitue le cadre de l’acte, la poupée est maniée par une sorte de machine de théâtre, et la malheureuse chanteuse doit chanter son fameux air en montant et descendant au rythme des aigus et des vocalises avec le choeur assis sur des gradins coincés entre des structures métalliques à mi-chemin entre Meccano et tour Eiffel. Car tout le deuxième acte est conçu par Offenbach comme un spectacle dans le spectacle, Spalanzani donnant sa fille à voir comme un objet (qu’elle est) à des spectateurs rassemblés pour cela.

Le troisième acte (Antonia) est le plus réussi, parce qu’il est simplement le plus fort, et dramaturgiquement, et musicalement. Quand Patrice Chéreau fit sa fameuse mise en scène à Garnier (qui entre parenthèses pourrait encore aujourd’hui faire les beaux jours de Bastille), il affirma qu’il fallait “revenir à Hoffmann” et prit – sur la version traditionnelle de Guiraud – des libertés avec le texte (il supprima la Muse et fit chanter Nicklausse par un homme) et l’ordre des actes. Affirmant avec raison que l’acte d’Antonia était le plus intense, il le mit en dernier, et le plaça après l’acte de Giulietta, dramaturgiquement moins bien ficelé. Les anciens se rappellent Christiane Eda-Pierre, Nicolaï Gedda et Tom Krause (qui vient de disparaître) autour de cette calèche noire d’où descendait le docteur Miracle…souvenirs..souvenirs…(4 reprises , 39 représentations en tout, 104% de fréquentation…fascinant).

Chez Pelly, le décor (de Chantal Thomas) est un intérieur de grande maison triste et sombre structuré par un grand escalier central qui se disloque ou se recompose à plaisir. Magnifique image que celle d’Hoffmann et Antonia d’un côté et de l’autre, se regardant et se tendant les bras dans le vide, chacun sur sa rampe. Miracle, personnage à la Murnau, apparaît tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt sur les côtés et même dans le lustre, mais aussi en ombre. Un moment très réussi qui arrive aussi à créer une sorte d’intimité par un jeu de cloisons autour de la chambrette d’Antonia qui se referment sur elle comme un piège, mais aussi une sorte d’ambiance de maison hantée à la Edgar Poe.

L’acte de Giulietta, le dernier, est sans doute à cause de la Barcarolle le plus populaire de tous au niveau musical: il mélange l’histoire de Peter Schlemihl – héros du conte fantastique de Adalbert von Chamisso – qui a vendu son ombre et celle d’ Erasmus Spikher (dans l’opéra Hoffmann lui même) qui perd son reflet, c’est néanmoins à mon avis le moins construit du point de vue dramaturgique, parce que le moins linéaire. Pelly le place dans une ambiance “vénitienne” avec des sofas qui glissent comme des gondoles et des rideaux translucides comme autant de linceuls, ambiance plus aérienne, plus impalpable comme un reflet qui se perd. C’est très agréable à voir mais n’a pas la force de l’acte précédent.

Premier et dernier acte se passent dans un espace assez nu et le dernier acte est bien plus développé dans cette édition que dans l’édition traditionnelle, avec notamment l’air de Stella Hoffmann!Hoffmann! Ah! /Souviens toi du passé, l’air de la Muse C’est moi, la fidèle amie et surtout l’ensemble final magnifique qui se conclut par le désormais célèbre On est grand par l’amour et plus grand par les pleurs.

Au total une des meilleurs productions de Laurent Pelly, qui à l’époque fourmillait d’idées.

Du point de vue de la distribution, les choses sont inégales: Patricia Ciofi devait alterner avec Désirée Rancatore, ce qui promettait une belle bataille de sopranos en alternance, mais Madame Rancatore pour des raisons que seules les sopranos connaissent a déclaré forfait. Du coup Madame Ciofi a dû demander à changer un peu ses dates: je devais avoir Patrizia Ciofi, j’ai eu Talise Trevigne, jeune soprano américaine qui vient de chanter les trois rôles à Knoxville. Il est toujours intéressant de découvrir des voix nouvelles et la prestation de Talise Trevigne fait vraiment apparaître la difficulté d’aborder en même temps les trois rôles: quand on distribue trois sopranos différents pour les trois rôles, on a un soprano colorature léger (Dessay) pour Olympia, (capable de monter au contre mi bémol non écrit par Offenbach) de vocaliser sur les sommets, un rossignol en somme, un soprano lyrique pour Antonia (qui monte au si naturel quand même), la tessiture de Giulietta est celle d’un lirico spinto, nécessitant plus de graves et surtout une voix plus large et plus dramatique (Crespin…). Il faut donc pour interpréter les trois rôles avoir une voix ductile capable de monter très haut, d’une étendue large, assez dramatique: la quadrature du cercle en somme: en se promenant dans les distributions du passé, on constate que Anja Silja les a chantés, tout comme Irmgard Seefried, Anna Moffo et Joan Sutherland, c’est à dire des voix de natures très différentes. On constate aussi que bien peu de théâtres ont pris le risque d’afficher une seule chanteuse.

À Lyon Talise Trevigne ne m’a pas convaincu du tout et n’a visiblement ni les aigus d’Olympia ni ceux d’Antonia: à chaque fois, les notes hautes sortent mal, fausses, émises avec difficulté, et quand les suraigus sortent ils ne sont pas tenus mais à peine atteints. Elle est à l’aise dans les agilités, douée d’un beau médium assez charnu, mais avec un vibrato quelquefois accusé (dans Antonia c’est assez sensible); c’est peut-être dans Giulietta qu’elle s’en sort le mieux, même si les graves sont absents et inaudibles. Bilan plus que contrasté donc, qu’on excusera parce que c’était sa première apparition, et parce que néanmoins la voix a cette qualité de diction des chanteurs d’outre atlantique, d’une grande clarté, et que l’artiste a une certaine personnalité scénique. Mais il ne faut vraiment pas qu’elle chante ça et surtout pas les soprano légers qu’elle n’est pas du tout et dont elle n’a pas les notes. Rarissime à Lyon, quelqu’un l’a huée.

C’est bien plus sûr du côté masculin: le Coppelius/Dapertutto/Miracle/Lindorf de Laurent Alvaro est vraiment tout à fait à sa place dans un rôle où peut-être pour ma part je souhaiterais des graves mieux assis, mais la voix est large, la diction parfaite, le volume remplit facilement la salle. Chaque apparition de ce chanteur confirme qu’il est l’un des plus intéressants de l’hexagone. Pour mon goût, je préfère l’élégance d’un Laurent Naouri, à mon avis irremplaçable dans ce rôle, mais la silhouette, la présence, la coloration du chant, la force de conviction, tout en fait un excellent Diable.

Plus décevant (oserais-je dire comme d’habitude) Peter Sidhom dans Crespel (Acte d’Antonia inspiré du conte Le Violon de Crémone), pas de conviction, pas de force de jeu, pas de couleur, un chant sans intérêt; c’était un Alberich pour moi médiocre, on aurait pu penser qu’au moins Crespel…eh bien non.

Une très agréable surprise et disons le, l’un des très gros succès de la soirée, le très jeune Cyrille Dubois dans les quatre valets (Andrès/Cochenille/Frantz/Pitichinaccio) et surtout dans Frantz. On a l’habitude d’entendre dans le rôle un ténor de caractère à la Michel Sénéchal (il y était désopilant): ici, c’est l’élégance du chant qui frappe, la fraicheur, l’humour et surtout l’incroyable mobilité du corps, il esquisse des mouvements de danse, lancé, pointe, écarts, le tout en chantant son air de “la méthode”, Jour et nuit je me mets en quatre. ll capte l’intérêt du public, occupe l’espace et la scène et en plus il chante bien, juste, avec une voix bien projetée. Belle prestation, d’un artiste issu de l’Atelier de l’Opéra de Paris qui décidément produit de vrais espoirs. Cela fait plusieurs fois que je remarque que beaucoup de ces jeunes sont valeureux et intéressants. Cyrille Dubois, à ne pas manquer si on lui donne des rôles qui font exploser sa personnalité !

Les autres rôles de complément sont tenus très honorablement notamment Christophe Gay (Schlemihl).

Angélique Noldus, que j’avais beaucoup aimée dans la Dame Marthe du Faust de triste mémoire de l’Opéra de Paris, m’a à la fois séduit et déçu. Séduit dans les airs (nombreux dans cette édition ) de la Muse ou de Nicklausse, notamment l’air du dernier acte C’est moi, la fidèle amie. La personnalité est attachante, l’artiste est émouvante, douée d’un naturel confondant en scène et dans la voix, jamais apprêtée. Mais justement quelquefois, et on aimerait un peu plus d’apprêt, un peu plus de manière (même si elle joue un rôle masculin, Nicklausse). Par ailleurs, certains aigus sortent mal, d’autres sont somptueux; c’est un tout petit peu irrégulier, mais cela reste une artiste de valeur qu’il faut suivre.

Enfin, le vrai cadeau de la soirée, John Osborn, un Hoffmann idéal pour le volume d’un théâtre comme Lyon. Nul besoin de forcer, une ligne de chant exceptionnelle, un vrai style français, avec la couleur, avec les nuances, avec les aigus et même plus! De plus, il est doué d’une diction impeccable sans l’ombre d’un accent et d’une belle personnalité en scène.

Je sais qu’il commence à aborder les rôles post-romantiques français (on pense à Werther…) et pourtant, même si cet Hoffmann est remarquable, c’est une voix faite pour les ténors (plus rares sur le marché) de Grand Opéra français, Meyerbeer, Halevy, Spontini, voire Henri des Vêpres Siciliennes de Verdi. On manque cruellement de voix pour ce répertoire-là, c’est le moment qu’un directeur avisé programme Les Huguenots, il serait un Raoul de choix (Bruxelles l’avait fait, comme me l’a susurré un lecteur lui aussi avisé). Quand on a un tel style, on le garde jalousement pour bel cantare.

Pour accompagner cette distribution plus homogène du côté des hommes que des femmes, un choeur de l’Opéra de Lyon (dir.Alan Woodbridge) en grande forme, très mobile, très impliqué dans le jeu, et mettant en valeur tout particulièrement le texte, on sent la familiarité avec le répertoire.

Quant à Kazushi Ono, à la tête d’un orchestre de l’opéra en formation “moyenne” (un calibre Mozart des Champs Elysées…) sans aucun accroc, il imprime un grand sens dramatique, avec une vraie précision dans les détails de l’orchestration, mais sans vrai lyrisme et avec un peu de sécheresse, mais cela cadre avec l’ambiance expressionniste de la mise en scène, un Offenbach qu’il tire vers les années 20. C’est surprenant, mais loin d’être désagréable à entendre, favorisé par l’acoustique très sèche de l’Opéra qui ne comble décidément pas les amateurs d’ivresse sonore.

Dans l’ensemble une soirée qui sans être mémorable fait passer un très bon moment, avec un public très disponible qui fait un triomphe au plateau, et une réalisation musicale soignée, dans une mise en scène fluide, d’une grande qualité esthétique et bien spatialisée. Un vrai bon spectacle de fêtes. Nous chassons d’ici langueur et soucis, glou glou.[wpsr_facebook]