Voir l’article sur Die Soldaten au festival de Salzbourg 2012.

La honte, il n’y a pas d’autre mot pour qualifier le public de la Scala. Des rangées de places vides au parterre, des dizaines de loges vides, fuite à l’entracte, applaudissements de convenance sans chaleur ni intérêt. Des réflexions à l’entracte qu’on croyait sorties d’un Woody Allen tant elles frappaient par leur stupidité : « c’est compliqué », « on sent que c’est un compositeur secondaire », « je ne comprends pas », « oui, ils chantent bien, mais c’est du bruit ». Bref, un opéra vieux de 50 ans (l’espace entre Don Giovanni et Le Vaisseau fantôme, pour être clair, ou entre Mahler et Zimmermann) étonne encore le turno B de la Scala, enfin, ceux qui ont fait le déplacement, comme si c’était un OVNI. Connaissant le théâtre, et l’adorant par ailleurs, je connaissais aussi son public et ses abonnés, le Turno A, les momies, et le turno B, les cadavres. C’était le turno B. Et c’est pire que ce que je subodorais. Dans un théâtre qui ne remplit pas à Wozzeck, on pouvait s’attendre à avoir des places libres, mais là elles se comptent par centaines. Il y a du boulot pour le management…

Et les absents ont eu tort. Le spectacle est réussi dans son ensemble même s’il n’a pas la monumentalité impressionnante qu’il avait à la Felsenreitschule de Salzbourg. Une distribution soignée, et remarquable, un chef qui n’a pas déçu, un orchestre de la Scala en grande forme sans une scorie dans une œuvre pareille qu’il interprétait pour la première fois. Il n’y a que des arguments solides pour faire l’effort de curiosité nécessaire pour venir au théâtre. Au-dessus des forces de l’abonné moyen…

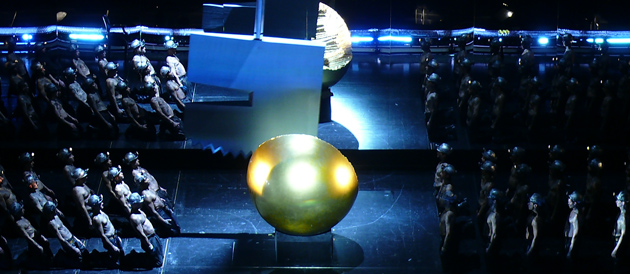

On se souvient qu’à Salzbourg le dispositif était étendu dans toute la largeur de la Felsenreitschule (Manège des rochers), vaste enceinte de pierre percée de loges éclairées, sur une quinzaine de mètres de haut et une petite trentaine de mètres de large., avec un orchestre volontairement étalé de manière spectaculaire qui faisait en soi spectacle.

Or l’ouverture de scène de la Scala n’est que de quinze mètres et il faut mobiliser plusieurs loges pour installer une partie de l’orchestre. Toute une partie de l’effet voulu par le dispositif et l’installation du décor à Salzbourg disparaît : ce qui à Salzbourg était tout en largeur, est ici tout en hauteur. Alvis Hermanis avait conçu une mise en scène centrée sur le lieu, y compris dans la manière de rappeler le manège par la présence des chevaux qui tournaient, comme une sorte d’horloge vivante : Die Soldaten achèvent Marie comme on achève bien les chevaux, et la présence du foin confirmait cette idée centrale d’un monde de soldats rythmé par les sabots des chevaux.

Evidemment, à la Scala, pas de Felsenreitschule, sinon une représentation de manège, confinée, sur un espace plus réduit et presque clos, ce qui donne une autre image, en tous cas qui enlève le côté épique des représentations salzbourgeoises.

Après avoir vécu la saison précédente entre les mises en scène de Calixto Bieito (Zürich, berlin) et celles de Andreas Kriegenburg (Munich), nous disposons désormais d’un panel plus vaste qui nous permet de regarder ce travail d’un œil différent.

Il s’agit sans conteste d’un travail de mise en scène éminent, impressionnant même, mais qui apparaît un peu en retrait par rapport aux interrogations postérieures de Bieito et de Kriegenburg, qui interrogent le sens de l’œuvre et notamment la violence extrême voulue par Zimmermann.

Hermanis s’attache à l’histoire racontée, essayant de donner une linéarité à ce qui n’en a pas puisque aussi bien Lenz que Zimmermann travaillent sur la circularité voire sur la concomitance des scènes et sur la fusion des notions de présent passé et futur. Il essaie de construire un récit global au lieu d’avoir une vision chirurgicale de l’histoire. Il en résulte une impression d’anecdotique. Un seul exemple : dans les deux mises en scène citées, l’apparition de la Comtesse de la Roche est un moment très fort, parce qu’à chaque fois le personnage est dessiné par la mise en scène et mis en valeur, violente et hystérique chez Bieito, aristocratique et douce, mais lointaine chez Kriegenburg. Ici, seul le chant et l’engagement de Gabriela Benačkova permettent de donner à cette scène une véritable attention car du point de vue scénique, il ne se passe pas grand chose, sinon le regard sur une vieille dame dans un salon bourgeois. Les images passent comme autant de vignettes dans un décor monumental, mais le réalisme de la production tue tout onirisme, tout fantasme, toute projection mentale. L’univers construit par Hermanis, impressionnant de réalisme à Salzbourg, devient à la Scala un univers moins impressionnant, plus consensuel : la scène du funambulisme, l’une des plus fortes, ici perd un peu en effet puisque la funambule évolue sur la rambarde et non sur un fil.

L’allusion à la Felsenreitschule, avec ses trois chevaux installés en fronton du premier niveau du décor, là où à Salzbourg ils se détachaient au sommet du large dispositif change aussi les effets, la rambarde empêche par exemple la danse bachique finale, qui devient une sorte de « prière » qui fait de cette scène une sorte d’élévation de Marie, un peu comme celle de la Marguerite de Faust et qui change donc le sens.

Mais on retrouve aussi des éléments forts du travail initial : la vision globalisante du monde de la soldatesque, l’impossibilité de repérer les individualités et les différents rôles, y compris d’ailleurs chez les femmes, les deux sœurs sont presque interchangeables physiquement (il est vrai que Laura Aikin ressemble de plus en plus à la massive Okka von der Damerau) ou les figures maternelles : mère de Stolzius, mère de Wesener, Comtesse de la Roche, on retrouve la fonction de la vitrine, lieu central du désir bestial. Tout cela fonctionne et il serait injuste de déboulonner ce qu’on a adoré.

Mais cette distance par rapport à un travail qui m’avait fortement impressionné lors de la première vision est en même temps une leçon de relativisme. En matière de spectacle vivant, les choses bougent sans cesse, et le regard évolue : circonstances, comparaisons, lieux, expérience alimentent le jugement et le font évoluer. Je maintiens que ce spectacle ne prend sa force que du lieu pour lequel il a été créé; à la Scala il en perd, et il y a fort à parier qu’il en sera de même à Paris quand Lissner le proposera.

Il n’en est pas de même musicalement : l’orchestre de la Scala, peu habitué à ce répertoire, a effectué un magnifique travail avec Ingo Metzmacher, beaucoup de netteté, de précision, pas de problèmes techniques malgré la difficulté à placer l’orchestre dans les différents niveaux de loges. On aurait pu même imaginer, vu le manque de curiosité du public, une distribution plus large dans les loges vides, de manière à être entouré, voire étouffé par la musique, mais c’aurait été compter sur l’absence des abonnés, ce qui aurait été insultant par anticipation. L’absence des abonnés, qui s’est vérifiée, est à son tour une insulte pour une musique qui mérite d’être représentée et diffusée.

Mais, là aussi, en comparant à l’approche de Marc Albrecht (Zurich), de Gabriel Feltz (Berlin) et de Petrenko (Munich), la musique sonne presque plus raffinée, moins sèche, moins brutale. Ingo Metzmacher semble avoir dompté l’énorme machine comme il avait proposé un Ring plutôt intimiste (si l’on peut oser le mot) à Genève. Je ne dis pas que son approche des Soldaten est intimiste, mais elle est incontestablement plus lyrique, bien plus proche de Berg, avec une certaine élégance, des contrastes moins affirmés. La musique sonne moins violente, moins frontale, presque plus « élaborée », des sons qui s’étirent, un tempo plus souple, une attention maniaque à chaque détail qui enrichit l’écoute de cette partition et qui aide à la lire en profondeur. Une fois de plus, il faut regretter l’absence au final de la bande électronique remplacée par un simple système d’amplification._

Là on l’on avait une gifle, on a ici quelquefois l’esquisse de caresses…

Il reste que le travail musical est remarquable et que la distribution est au-delà de l’éloge. On retrouve le Wesener humain et émouvant d’Alfred Muff, le Desportes de Daniel Brenna, qui devient le spécialiste du rôle, avec ce contrôle de la voix qui lui donne sûreté dans la force (c’est un Siegfried) comme dans le lyrisme belcantiste, dans une œuvre qui puise ses couleurs diverses dans la variété de la tradition du chant, mais aussi le Stolzius de Thomas E.Bauer, moins impressionnant que Thomas Konieczny à Salzbourg par la sonorité du timbre, mais peut-être plus lyrique. Bonne performance de Matthias Klink en jeune Comte et de Boaz Daniel en Eisenhardt et très bonne composition, comme d’habitude, en Pirzel de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke. Signalons aussi les mères, Renée Morloc au mezzo sonore et profond, Cornelia Kallisch, une mère de Wesener émouvante, mais ce qui frappe est la performance de Gabriela Beňačková, qui réussit à imposer son personnage par la performance vocale, dont le volume remplit encore l’immense vaisseau scaligère. Okka von der Damerau était en revanche un peu décevante par rapport à ses performances munichoises dans Charlotte, la voix semblait ne pas passer la rampe, en retrait m’a-t-on dit par rapport à sa présence vocale lors de la Première.

Quant à Laura Aikin, elle possède les aigus nécessaires mais a perdu en abattage et aussi en qualité vocale intrinsèque. Physiquement elle n’est plus vraiment le personnage et malgré la qualité de la prestation, on est loin de l’hallucinant objet scénique non identifié de Barbara Hannigan à Munich qui laissait bouche bée, ou même de l’engagement d’une Susanne Elmark à Zurich et Berlin. Laura Aikin fut une Lulu exemplaire et une magnifique Marie, elle n’est plus hélas ni l’une ni l’autre pour mon goût.

Au total, et malgré ces remarques nées d’une fréquentation assidue de l’œuvre ces deux dernières années et d’un manique jeu des comparaisons, il s’agit à l’évidence d’un spectacle de qualité qui mérite bien plus que la fréquentation perlée du public des abonnés milanais, même s’il faut souligner que la Première fut triomphale, avec un public – non abonné- présent et enthousiaste. Mais je pense que la Scala doit revoir d’urgence son organisation des abonnements, pour éviter le scandale d’une salle et de dizaines de loges vides et pour mieux mélanger ses publics afin de ne pas avoir une salle fossilisée, même si les fossiles de ce soir avaient quand même fait l’effort de venir.

Die Soldaten se joue encore à Milan, il faut y aller.

Cela se jouera à Paris, il faudra s’y précipiter, sans réserves, et malgré les réserves que j’ai exprimées ici. [wpsr_facebook]

Le Mime de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke , qui est en train de devenir le Mime de référence, comme Heinz Zednik en son temps: je trouve cependant que la voix manque de couleur et n’est pas si expressive, alors qu’au contraire la composition de l’acteur, en “ménagère allemande de plus de cinquante ans” est à la fois magnifiquement décalée et désopilante. La prestation globale reste très impressionnante. Seule faiblesse dans l’ensemble des hommes, l’Alberich de Peter Sidhom, très fade, sans expression, qui me semble loin d’être à la hauteur du reste de la distribution.

Le Mime de Wolfgang Ablinger-Sperrhacke , qui est en train de devenir le Mime de référence, comme Heinz Zednik en son temps: je trouve cependant que la voix manque de couleur et n’est pas si expressive, alors qu’au contraire la composition de l’acteur, en “ménagère allemande de plus de cinquante ans” est à la fois magnifiquement décalée et désopilante. La prestation globale reste très impressionnante. Seule faiblesse dans l’ensemble des hommes, l’Alberich de Peter Sidhom, très fade, sans expression, qui me semble loin d’être à la hauteur du reste de la distribution. Le premier acte présente une grotte de Mime sous l’escalier monumental montant au Walhalla, bien connu depuis l’Or du Rhin. Un ascenseur monte vers les cintres (l’ours l’utilise)et en fait Mime est une sorte de travesti (perruque blonde, habits de ménagère allemande) qui cultive son jardin (plantes, géraniums, nains de jardin etc… et même un ensemble de Cannabis éclairé par des lampes rouges comme dans une serre: Mime est un petit trafiquant. Une atmosphère ridiculement familiale, où Siegfried est un ado qui boit du Coca et mange du Nutella. L’attitude de Siegfried semble bien proche d’une manifestation de crise d’adolescence, engoncé dans une salopette trop juste de qui a grandi trop vite. Bonne idée aussi que l’apparition du Wanderer dans un costume de vagabond qui ressemble un peu au costume endossé par Wotan dans la première production de Siegfried à Paris il y a bien longtemps. Un seul point pénible: lors du chant de la forge, des soldats(?) en arrière fond esquissent comme des pas de marche militaire. Pourquoi?

Le premier acte présente une grotte de Mime sous l’escalier monumental montant au Walhalla, bien connu depuis l’Or du Rhin. Un ascenseur monte vers les cintres (l’ours l’utilise)et en fait Mime est une sorte de travesti (perruque blonde, habits de ménagère allemande) qui cultive son jardin (plantes, géraniums, nains de jardin etc… et même un ensemble de Cannabis éclairé par des lampes rouges comme dans une serre: Mime est un petit trafiquant. Une atmosphère ridiculement familiale, où Siegfried est un ado qui boit du Coca et mange du Nutella. L’attitude de Siegfried semble bien proche d’une manifestation de crise d’adolescence, engoncé dans une salopette trop juste de qui a grandi trop vite. Bonne idée aussi que l’apparition du Wanderer dans un costume de vagabond qui ressemble un peu au costume endossé par Wotan dans la première production de Siegfried à Paris il y a bien longtemps. Un seul point pénible: lors du chant de la forge, des soldats(?) en arrière fond esquissent comme des pas de marche militaire. Pourquoi? Le deuxième acte est totalement raté à mon avis: tout mystère, toute poésie en sont effacés. Le lever de rideau laisse voir à gauche Alberich et à droite Wotan (ou l’inverse) habillés à l’identique (merci Chéreau à qui l’idée est prise) qui veillent sur l’antre de Fafner vers laquelle se dirigent des esclaves-soldats nus portant des caisses marquées “Rheingold”, renfermant des armes qu’ils vont pointer sur tout ce qui s’approche de la grotte. Fafner n’est jamais un Dragon, mais un roi à la couronne de carton pâte(personnage à la Ionesco, qui porte la même couronne que Mime à la fin du premier acte lorsqu’il se voit déjà, telle Perrette et son pot au lait, détenteur de tous les pouvoirs). L’oiseau n’est pas un oiseau mais un jeune personnage que Siegfried suit (pourquoi le faire doubler alors par la chanteuse? Celle-ci pouvait parfaitement jouer et chanter..)

Le deuxième acte est totalement raté à mon avis: tout mystère, toute poésie en sont effacés. Le lever de rideau laisse voir à gauche Alberich et à droite Wotan (ou l’inverse) habillés à l’identique (merci Chéreau à qui l’idée est prise) qui veillent sur l’antre de Fafner vers laquelle se dirigent des esclaves-soldats nus portant des caisses marquées “Rheingold”, renfermant des armes qu’ils vont pointer sur tout ce qui s’approche de la grotte. Fafner n’est jamais un Dragon, mais un roi à la couronne de carton pâte(personnage à la Ionesco, qui porte la même couronne que Mime à la fin du premier acte lorsqu’il se voit déjà, telle Perrette et son pot au lait, détenteur de tous les pouvoirs). L’oiseau n’est pas un oiseau mais un jeune personnage que Siegfried suit (pourquoi le faire doubler alors par la chanteuse? Celle-ci pouvait parfaitement jouer et chanter..) La scène entre Wotan et Erda, non dénuée d’intensité et de violence se déroule sur et autour d’une table, et finalement n’est pas si mal réussie, la tension que Wotan crée n’y est pas étrangère. Le rideau d’avant-scène, celui qu’on avait déjà vu au premier et second acte, portant les traces de mots inscrits à la craie (Riesen, Nibelung, Notung, résultats des devinettes posées à Mime par le Wanderer) ou le mot “Fürchten”: “avoir peur” qui est ce qu’ignore Siegfried jusqu’à la vue de Brünnhilde, tombe à nouveau pour isoler Wotan et Siegfried, la scène se déroule selon les canons habituels, et Siegfried, brisant la lance se précipite vers le rocher, en fait l’escalier immense et raide qui monte vers le Walhalla, au centre duquel gît Brünnhilde. Près d’elle, Wotan écroulé, vaincu, face contre terre, en haut à droite une armée d’anges gardiens, chœur muet, qui attendent sans doute le Dieu. Un peu en contrebas Siegfried qui va monter jusqu’à Brünnhilde pour la réveiller. Peu de mouvements possibles sur cette pente abrupte, sur ces marches assez raides à la maigre surface, d’où quelques images fortes sans grands mouvements possibles, par exemple Brünnhilde qui dort au milieu des personnages qu’on vient de décrire, avec des débris de la gloire d’antan, bouclier, table renversée, lettres GER de Germania abandonnées.

La scène entre Wotan et Erda, non dénuée d’intensité et de violence se déroule sur et autour d’une table, et finalement n’est pas si mal réussie, la tension que Wotan crée n’y est pas étrangère. Le rideau d’avant-scène, celui qu’on avait déjà vu au premier et second acte, portant les traces de mots inscrits à la craie (Riesen, Nibelung, Notung, résultats des devinettes posées à Mime par le Wanderer) ou le mot “Fürchten”: “avoir peur” qui est ce qu’ignore Siegfried jusqu’à la vue de Brünnhilde, tombe à nouveau pour isoler Wotan et Siegfried, la scène se déroule selon les canons habituels, et Siegfried, brisant la lance se précipite vers le rocher, en fait l’escalier immense et raide qui monte vers le Walhalla, au centre duquel gît Brünnhilde. Près d’elle, Wotan écroulé, vaincu, face contre terre, en haut à droite une armée d’anges gardiens, chœur muet, qui attendent sans doute le Dieu. Un peu en contrebas Siegfried qui va monter jusqu’à Brünnhilde pour la réveiller. Peu de mouvements possibles sur cette pente abrupte, sur ces marches assez raides à la maigre surface, d’où quelques images fortes sans grands mouvements possibles, par exemple Brünnhilde qui dort au milieu des personnages qu’on vient de décrire, avec des débris de la gloire d’antan, bouclier, table renversée, lettres GER de Germania abandonnées.

Oui à ce magnifique spectacle, sans aucune restriction. Si les choix de Nicolas Joel sont quelquefois discutables, il a ici tapé dans le mille. Ainsi l’Opéra de Paris a-t-il fait entrer ces dernières années Cardillac (sous Gérard Mortier) et Mathis der Maler, dans deux productions qui feront date. Olivier Py signe là un travail d’une qualité et d’une intelligence incontestable, avce des moments d’une sublime beauté (le dernier tableau, totalement bouleversant).

Oui à ce magnifique spectacle, sans aucune restriction. Si les choix de Nicolas Joel sont quelquefois discutables, il a ici tapé dans le mille. Ainsi l’Opéra de Paris a-t-il fait entrer ces dernières années Cardillac (sous Gérard Mortier) et Mathis der Maler, dans deux productions qui feront date. Olivier Py signe là un travail d’une qualité et d’une intelligence incontestable, avce des moments d’une sublime beauté (le dernier tableau, totalement bouleversant). Le décor du meurtre de Helfenstein

Le décor du meurtre de Helfenstein Mathias Goerne

Mathias Goerne