La Forza del Destino

Giuseppe Verdi

Libretto de Francesco Maria Piave (nouvelle version d’Antonio Ghislanzoni)

Direction musicale Asher Fisch

Mise en scène Martin Kušej

Décors de Martin Zehetgrüber

Costumes de Heidi Hackl

_________

Toute représentation verdienne est aujourd’hui un test: Verdi passe-t-il la scène comme il se doit? Aux temps de ma jeunesse lyricomaniaque, on sortait d’une bonne représentation verdienne comme regonflé, dynamisé, frappé d’enthousiasme au sens originel du terme: un grand Verdi vous régénère. Dans les grands Verdi dynamisants, il y a notamment Il Trovatore, halètement permanent d’une musique qui jamais ne perd tension ni force: j’écoutais il y a peu Corelli et Price avec Karajan à Salzbourg, quelle explosion ! Pas une note à retirer, à chaque minute un grand moment de palpitation.

La Forza del destino (1862) est un essai pour retrouver la geste et la veine du Trovatore (1853), à un moment où Verdi reprend ou remanie (notamment pour Paris) un certain nombre de ses succès, entre Ballo in maschera (1859) et Don Carlos (1867). Une naissance un peu difficile, la version pour Saint Petersbourg (enregistrée par Valery Gergiev) avec un final si contesté que Verdi lui-même n’aimait pas, est remaniée en 1869 pour la Scala, c’est cette version qui est jouée le plus souvent. c’est aussi la version jouée à Munich.

Moins équilibré au niveau vocal que Trovatore, La Forza del destino exige ténor, soprano, baryton très exposés, et notamment un baryton aux aigus triomphants, à la voix très ouverte. On sait aussi que c’est un opéra “maudit” à cause d’une tradition qui voudrait que ce titre attire des catastrophes. On sait par exemple que Leonard Warren y trouva la mort sur la scène du MET peu après urna fatale del mio destino. Les autres rôles sont moins sollicités mais tous relativement importants par leur relief, un Padre Guardiano basse profonde, un Fra Melitone basse bouffe, et un mezzo de grand caractère pour Preziosilla, qui ne sert à rien à l’intrigue, mais qui est celle qui mène les moments les plus colorés de la partition; car c’est là la particularité de Forza del Destino. Plus que d’autres œuvres de Verdi, cet opéra a un côté picaresque, coloré, épique, voire un côté opérette à grand spectacle qui peut surprendre (le fameux Rataplan!), opéra kaléidoscopique qu’on ne peut réduire à une couleur uniformément noire, d’où une difficulté de mise en scène: ou l’on traite du destin, et alors on s’attache à justifier la succession de ces malheureux hasards accumulés sur les personnages, avec leurs coups de feu fortuits, leurs rencontres étonnantes dans les lieux les plus ébouriffants (une auberge, un champ de bataille, une grotte), ou bien on ferme les yeux sur la vraisemblance et on se laisse porter sans trop fouiller par la succession des aventures jusqu’à la fin tragique, en étant bercé par drame et comédie qui alternent comme dans les auberges espagnoles.

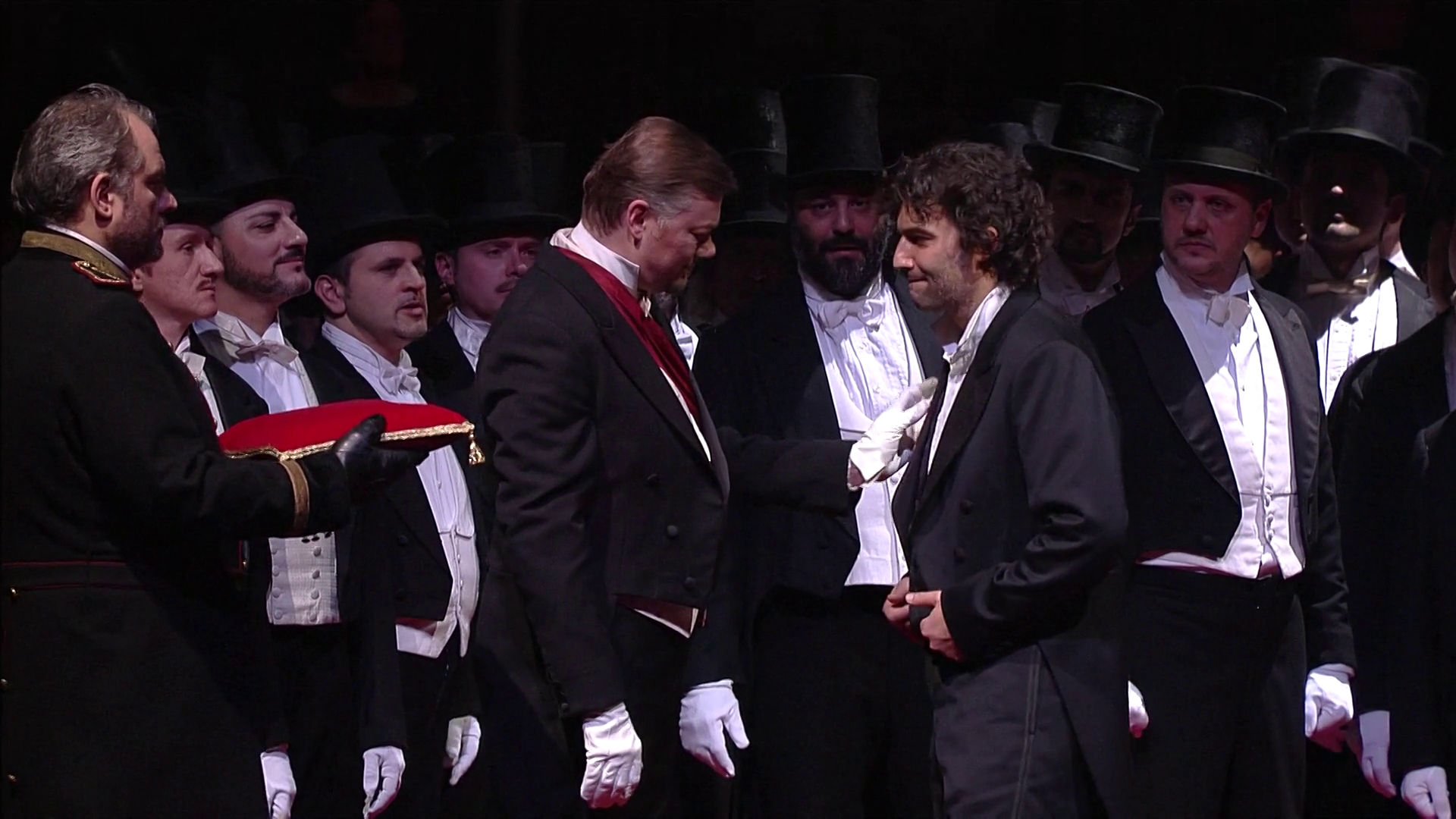

Dans la misère qui frappe le chant verdien aujourd’hui (peu de distributions qui dépassent le passable) il était évidemment excitant de se rendre à Munich entendre trois des voix les plus fameuses de la scène lyrique aujourd’hui, Jonas Kaufmann, Anja Harteros, Ludovic Tézier

.

Jonas Kaufmann ayant annulé la représentation précédente, les gens se précipitaient sur l’affiche de la distribution du jour pour vérifier que leur héros serait bien présent le soir et il régnait autour du Nationaltheater l’ambiance bien connue des soirs exceptionnels : des dizaines et des dizaines de « Suche Karte », et le bruissement nerveux des voix dans l’entrée et les parties communes, bien caractéristique de l’attente du public. Ce soir, le bonheur circulait dans les travées, l’attente était palpable, l’urgence évidente : le public d’opéra en attente de jouissance, un sentiment un peu oublié dans certaines grandes maisons aujourd’hui (suivez mon regard …).

Tout le monde était au poste et ce fut comme attendu, un rêve éveillé, au moins sur le plateau.

Car, et l’on va commencer par le moins convaincant, mise en scène et direction n’étaient ni à la hauteur des attentes, ni à la hauteur des protagonistes réunis pour l’occasion.

Martin Kušej est un metteur en scène assez fameux en Allemagne, on a vu de lui au Châtelet une Carmen importée de la Staatsoper de Berlin qui n’était pas indigne, sans s’inscrire dans les productions de référence. Pour Forza del Destino, il ne réussit jamais à convaincre. D’abord parce qu’il prend tellement au sérieux le livret qu’il en efface toutes les bizarreries et les incohérences, mais surtout le ton bigarré qui le caractérise. Tout est uniformément gris et noir, on est en guerre dans une ambiance plus proche de Die Soldaten que de l’auberge espagnole dont il était question plus haut. Le Rataplan se passe sur un chœur allongé au sol comme autant de cadavres, sans jamais une distance ironique ni dans la fosse ni sur la scène, alors que la musique nous y invite. Les scènes de Melitone sont ennuyeuses, sérieuses, grises avec un Melitone jamais individualisé (jamais le même costume, quelquefois une perruque, comme s’il était une typologie et non un personnage), la scène de l’auberge manque de pittoresque : en bref, cela manque de sourires.

Quant on se rappelle Gabriel Bacquier, irrésistible Melitone à Paris sous Liebermann, dans une mise en scène (John Dexter) pas vraiment réussie, il vous vient un peu d’agacement, qui n’est même pas dû au Melitone du jour, Renato Girolami, dont on sent l’envie de faire un peu sourire, mais engoncé dans son rôle de Moine « serioso » (c’est à dire trop sérieux). On a coupé aussi des parties un peu souriantes de Mastro Trabuco (A buon mercato dans l’acte III, et la Tarantelle suivante, avant le Rataplan), un peu comme si on coupait au deuxième acte de Bohème la scène de Parpignol. Bref, Martin Kušej a fait un film noir, sans prendre en compte les incongruités et les parties bouffes: il en résulte que dans ce paysage uniformément gris, les scènes plus colorées perdent tout sens, tout pittoresque, toute respiration.

L’histoire se passe sans doute en Espagne, Calatrava étant l’un de ces aristocrates probablement lié à l’église (Opus Dei ?), vaguement mafieux (voir son séide à lunettes noires), qui vit dans une ambiance lourde et étouffante, où chacun surveille tout le monde ; c’est assez réussi au départ pour planter le contexte, notamment quand Leonora, un peu nerveuse dans la perspective de sa fuite prochaine avec l’être aimé, regarde dehors, derrière les voilages, qui sont autant de lieux de dissimulation. À table le marquis, le frère Carlo (un enfant), Leonora, Curra et un prêtre. Au milieu de la table une croix.

Lorsque le rideau tombe sur ce premier acte, Carlo a pris 20 ans (car il faut montrer les ellipses temporelles), les personnages sont fixés dans des positions qu’on va retrouver à l’auberge, car la longue table du repas va être l’élément permanent retrouvé à chaque scène, ainsi que la croix, et dans le tableau final, les personnages y retrouveront leur place initiale (Carlo, Leonora), morts. De même l’idée de faire jouer le Marquis de Calatrava et le Padre Guardiano par le même chanteur n’est pas fortuite ou simple économie d’échelle, mais intentionnelle. Calatrava passe de papa à Padre, de père punissant et intolérant à père bienfaisant, tolérant, charitable, bref tout ce que Calatrava n’est pas… de là à dire que Leonora dans cette mise en scène recherche un père…

Dans un décor à l’esthétique de la laideur (de Martin Zehetgruber, d’habitude plus inspiré), se détache l’acte III à cause de la vision de la maison éventrée vue de dessus qui permet de placer des personnages qui montent et qui semblent défier la pesanteur (Est-ce d’ailleurs Leonora qui est là, dissimulée sous un capirote de Pénitent qu’un soldat découvre ? Est-ce aussi elle qui, vue de dessus, ouvre une porte qui semble un caveau et paraît marcher au fond de la maison en ruines au moment où chante Alvaro ?

La mise en scène ne fait rien pour rendre un livret échevelé un peu cohérent, sinon lui forcer la main (una forzatura, diraient nos amis italiens) et lui faire dire ce qu’il n’est pas. On a vu Fra Melitone traité de manière sérieuse, là où le personnage est un pendant bouffe du Padre Guardiano, il en est de même pour Preziosilla dont la mise en scène ne sait que faire ; vêtue au deuxième acte du tailleur Bordeaux de Curra (Curra deviendrait-elle Preziosilla, pour donner une logique de continuité aux personnages ?), puis au troisième acte attifée en short de jean laissant apparaître de puissantes cuisses ; elle n’est même pas une figure, alors qu’elle est dans le livret une gitane (ce qui à Séville, se justifie). Et cette guerre (d’Espagne) est en fait une guerre civile, où les soldats sont habillés en rebelles, où circulent des personnages louches (lorsque Alvaro sauve Carlo), et où étrangement Carlo et Alvaro se retrouvent du même côté (on pouvait pourtant penser que…). Quant à la grotte de Leonora, entremêlement de croix difficile à traverser (certes, l’idée de pénitence est constante) qui se substitue aux voilages du premier acte dans le même espace, c’est évidemment une manière de montrer une sorte de mouvement immobile que l’image finale nous confirme : le père/Padre habillé comme au premier acte, les deux enfants morts, et Alvaro (aux cheveux longs d’indien ? de gitan ? en tous cas de marginal) qui s’en va, jetant la croix, éternel proscrit, l’étranger par définition.

De cette mise en scène, je retiens le premier acte à l’ambiance bien définie et claire, le reste est une succession de tableaux qui s’efforcent de faire croire à une logique interne alors que le metteur en scène la cherche sans jamais la trouver, tout simplement parce qu’il n’y a d’autre logique que celle d’un destin qui frappe aveuglément, au hasard des rencontres fortuites mais ad hoc pour boucler un livret il faut bien le dire impossible.

À la décharge de Martin Kušej, il est rare de voir une mise en scène de Forza del Destino qui soit autre chose qu’une illustration (on se souvient de celle, très médiocre aussi, de Jean-Claude Auvray à Paris) : il faudrait au moins un Marthaler pour donner à ce livret la logique de la folie. Martin Kušej a commis l’erreur d’essayer de donner une unité à ce qui n’en doit pas avoir (c’est justement la force du destin…), les personnages traversent des mondes différents, des ambiances différentes, des espaces différents, on passe du rire au meurtre, de la pitié à la cruauté, de l’amitié à la haine dont Carlo est un idéologue : seule jolie idée dans le duo de l’acte IV, lorsque Alvaro croyant retrouver Carlo apaisé le prend par les épaules pour le serrer et que l’autre lui lance sa haine.

Pour le reste, et sauf dans les duos Carlo/Alvaro très bien réglés, et calibrés pour les personnalités de Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier, qui explosent en scène, les autres personnages (Melitone excepté) font ce qu’ils ont toujours fait dans n’importe quelle mise en scène, sans aucune invention dans la conduite des acteurs et des attitudes, conformes à la tradition : cela favorisera les reprises avec des distributions différentes, si par bonheur on trouve aussi bien que le trio vainqueur de la soirée, ce qui reste un défi…Seul le chœur est traité de manière originale et un peu provocante: la guerre permet bien des licences.

Du côté de la direction musicale, Asher Fisch, habile artisan, ne fait qu’accompagner l’action ou le drame sans y entrer. Il a été injustement hué car sa direction est en place, assez claire dans la manière de valoriser certaines phrases ou certains pupitres. Mais elle est sans idées, elle ne parle pas, elle ne fait pas apparaître de discours sur l’œuvre : l’orchestre accompagne assez efficacement les chanteurs en les protégeant, en adoptant les tempos sinon justes du moins adaptés au style de chant (notamment quand Kaufmann chante), mais sans jamais s’imposer. Avec le trio vocal qu’il a en face de lui, Asher Fisch n’impose pas de vision sinon celle que le plateau lui impose : une direction d’où émerge à nouveau la qualité des pupitres solistes (notamment les bois, et en particulier la clarinette, magnifique), déjà remarquée la veille : la qualité de l’orchestre est tellement notable qu’on est frustré de ne pas entendre un Verdi qui soit vraiment dirigé, un Verdi coloré, rythmé, qui scintille brillamment et non bruyamment. De même qu’il n’y pas vraiment de chanteurs pour Verdi (encore que, ce soir…), quel chef en vue se risque à Verdi, sinon Barenboim là où on ne l’attendait pas, Pappano, mais sans vrai caractère, Gatti, mais il a été très contesté, injustement, Muti qui de l’ébouriffante créativité des années 70 et 80, s’adonne désormais à un raffinement extrême pas toujours convaincant, et Chailly, qui va prendre la Scala et dont on espère qu’il va sortir le répertoire verdien de sa léthargie. Seuls grands verdiens à mon avis, à part Abbado qui ne veut plus diriger d’opéra, et qui n’a pas dirigé Verdi à l’opéra depuis plus de dix ans, James Levine, qui anima d’immenses Verdi , et Zubin Mehta, les rares soirs de grâce.

Alors la place est libre pour des Asher Fisch, qui sont des chefs honnêtes mais sans inventivité, et qui dirigent un Verdi sans la dynamique et l’urgence voulues, une urgence qui doit s’imposer aux chanteurs et non l’inverse.

Ce n’est pas une déception car je ne m’attendais pas à grand chose de la direction musicale, mais c’est la confirmation d’un constat : Verdi est terriblement difficile à faire vivre. Je l’ai écrit plusieurs fois, des chefs moyens ou médiocres peuvent faire survivre un Wagner, ils enterrent systématiquement Verdi. Verdi nécessite le génie (Abbado, Toscanini, Kleiber) ou l’intuition atavique (Gavazzeni, Patanè), mais il ne tolère pas la médiocrité.

Je sens les doutes du lecteur : mais que diable allait-il faire dans une telle galère ? J’ai affirmé sans cesse que l’opéra tient sur un trépied composé du chef, du metteur en scène et des chanteurs ; si deux pieds fonctionnent, ça passe, mais si un seul survit, cela ne fonctionne pas.

Et cette fois pourtant, un seul pied a tenu l’équilibre et porté la salle à l’incandescence, aux hurlements, à la joie, au bonheur indicible des soirées dont on se souvient.

A-t-on trouvé une distribution exempte de problèmes ? Absolument pas : la Preziosilla de Nadia Krasteva est désormais comme on dit en italien acqua passata. D’abord, des problèmes de justesse incessants à l’aigu, ensuite, nous avons entendu trois Preziosilla au minimum, tant la voix a laissé derrière elle toute homogénéité, à chaque registre une voix différente, avec une tendance à poitriner systématiquement les notes graves : cela bouge, cela ne s’impose jamais. Il est temps pour elle de passer à d’autres exercices : peu de contrôle sur la voix, des sons lancés et perdus, et un personnage rendu illisible par la mise en scène. Disons simplement, et pour être gentil qu’elle ne dérange pas trop. Le Melitone de Renato Girolami est en revanche très gêné : il aimerait chanter en basse bouffe, on lui impose d’être une basse un peu plus sérieuse, au mépris de ce que veut le livret. Alors certes, la mise en scène en fait un roublard (qui vole la nourriture aux pauvres par exemple), mais n’arrive pas à l’imposer comme un personnage dont on attend les interventions. De plus, Martin Kušej l’habille et le coiffe à chaque apparition de manière différente, et détruit la singularité du personnage: on est un peu perdu. Difficile dans ces conditions de construire quelque chose avec le chant qui ne soit pas impersonnel, et pourtant, à la différence de ce qu’on entendait en streaming, la voix porte et s’impose, mais ne dit strictement rien. Melitone est tout aussi inutile dans cette vision que Preziosilla..

Enfin, le Padre Guardiano/Calatrava de Vitalij Kowaljov n’a pas la noblesse vocale voulue. La voix reste pour mon goût trop claire, le grave profond est détimbré (gênant au deuxième acte), et la projection du son un peu mate. Pour le Padre Guardiano, on a besoin d’une basse sonore, profonde, caverneuse : rien de tout cela, même si au total la prestation est honnête du point de vue technique ; c’est la pâte vocale de Kowaljov, sa consistance, qui ne convient pas au rôle.

Des personnages secondaires, Mastro Trabuco (Francisco Petrozzi) ayant été à peu près sacrifié il n’y a pas grand chose à dire sinon qu’ils tiennent leur rôle (Heike Grötzinger, Christian Rieger, Rafal Pawnuk).

Je vous sens accablés : est-ce là la production verdienne de l’année ? est-ce là ce qui a fait courir l’Europe lyrique entière ?

Eh, oui, parce qu’il reste ceux qui nous ont complètement tourneboulés, à un point d’émotion inattendu pour ma part, même si je n’ai cessé de noter çà et là quelques problèmes, et même si la première partie, Harteros à part, ne présageait rien de bon : un Tézier assez banal dans Son Pereda, son ricco d’onore et un Kaufmann qui au premier acte n’était pas entré dans le rôle : attaque initiale a per sempre, o mio bel angiol ratée, manque de legato, engagement un peu éteint (son entrée était très molle là où elle doit exploser). Il n’y avait qu’Anja Harteros, sur qui repose quand même l’essentiel des deux premiers actes qui s’est servie de son premier acte pour se chauffer la voix : son aria Me, pellegrina e orfana a été très bien exécuté, certes avec quelques sons métalliques surprenants et quelques graves problématiques, mais une technique de souffle qui permettait dès le départ d’imposer ses aigus. C’est au deuxième acte qu’elle fut déjà ailleurs, dans les interventions du premier tableau Ah fratello salvami qui m’ont fait battre le cœur et surtout un Sono giunta ! Grazie a dio ! qui faisait littéralement trembler…Ah, si le chef avait été autre chose que banal ! Il s’en suivit un duo avec Padre Guardiano qu’elle a dominé de bout en bout par son intensité, jusqu’à Vergine degli angeli complètement éthéré, mais dans une mise en scène parsifalienne assez ridicule où elle (en fait une figurante) est plongée dans une eau purificatrice, puis portée d’un bout à l’autre de la scène par un circuit qui permet de remplacer la figurante par la vraie Leonora, et qui est simplement mal fichu, mal rendu, et trouble l’écoute. Un des sommets de la partition inutilement gâché.

Leonora disparaît pour deux actes, et réapparaît sortant de son antre pour Pace pace mio dio, son air le plus attendu. Le public était chauffé à point nommé par les actes précédents rendus stupéfiants par un Kaufmann et un Tézier qui ont complètement changé la face de la soirée : d’emblée ils ont installé un niveau, on le verra, totalement inaccessible à d’autres chanteurs aujourd’hui. Dans ces conditions, l’air fut étourdissant, bouleversant d’émotion avec une voix désormais libérée, éclatante, vibrante – les larmes viennent en l’écrivant – qui a laissé éclater un maledizione anthologique, tenu plus longtemps qu’à la représentation vue en streaming et qui a mis le public sens dessus dessous. Et ce fut suivi d’une dernière scène où une Anja Harteros complètement dédiée achevait de nous chavirer, dans un dernier duo avec Jonas Kaufmann que j’ai encore aux oreilles, dans ce silence d’une salle tétanisée.

Car Jonas Kaufmann qui n’a ni la couleur, ni le style habituel qu’on attend dans ce type de rôle, a imposé un personnage d’une intensité rarement atteinte, des aigus d’une sûreté et d’une puissance époustouflantes, et un charisme inouï, une présence scénique bouleversante, un naturel et une vigueur dans les attitudes qui tranchaient même avec un chant complètement contrôlé et dominé. Sa diction impeccable, son sens consommé de la projection et de la modulation, et ce dès son La vita è inferno all’infelice, après un premier acte en demi-teinte nous ont cueillis à froid et ont littéralement saisi puis fait exploser le public.

Il y a des choses que Kaufmann ne peut faire dans le chant verdien, notamment un discours continu, rapide, ouvert, alors il fait ralentir les tempi (c’est visible dans le duo du IVème acte avec Carlo, très lent, où chaque parole pèse, mais sans vrai crescendo, au moins à l’orchestre) et il travaille sur les sons filés, les mezze voci que lui seul sait utiliser dans ce type de rôle. On passe d’aigus triomphants à des moments de retour sur soi qui mettent le public littéralement à genoux : il fallait entendre l’explosion à la fin de l’air initial de l’acte III, qui remettait les choses à leur place, qui enfin installait la vibration verdienne pendue au fil de cette voix étrange, totalement construite et en même temps d’une puissance d’émotion démultipliée. Et la présence de Ludovic Tézier en face de lui, personnalité tantôt contrôlée, tantôt elle aussi explosive, a créé une sorte d’émulation dans la violence, dans l’émotion, socle d’un rapport fusionnel entre le plateau et la salle. On n’a plus arrêté de hurler et d’applaudir, tant la tension imposée, tant la perfection du chant correspondait à l’émotion diffusée, tant on était enfin dans Verdi, dans ce Verdi qu’on aime et qui renverse.

Le duo Alvaro/Carlo qui suit le Rataplan, habituellement coupé car Verdi lui-même ne l’aimait pas, (même dans l’enregistrement de Riccardo Muti – la référence- pourtant réputé pour ses versions complètes), et qui anticipe le grand duo du quatrième acte avec de si notables problèmes dramaturgiques (ces deux là n’arrivent jamais à vraiment s’entretuer…) a déjà démultiplié la tension (carnefice del padre mio impressionnant de Tézier), et Ludovic Tézier à qui certains reprochent un manque d’élégance ou de distinction dans ce rôle, est ici à mon avis irremplaçable : le texte est dit, parfaitement, il est même disséqué, et en même temps l’artiste arrive à donner une puissance et un volume que je ne me souviens pas avoir entendu depuis Piero Cappuccilli, ma référence : je me souviens encore d’Urna fatale del mio destino à Garnier par Cappuccilli dont je ne suis pas encore aujourd’hui revenu…

Avec Tézier ici, nous y étions presque. Peu importe alors le ridicule ou le vide d’une mise en scène qui n’a plus rien de gênant puisqu’on s’en moque, adieu alors les discours intellectuels sur le théâtre à l’opéra, sur le rôle du chef, sur l’opéra lieu de savoir: nous étions tous en train de brûler au feu de ces immenses artistes qui ont allumé l’incendie sur la scène et ont fait oublier tout le reste. Opéra lieu des sens.

Etrange duo du quatrième acte d’ailleurs, où les performances d’acteur des deux protagonistes fascinaient, pendant que la musique n’avait pas le dynamisme habituel : lenteur du tempo, absence de crescendo à l’orchestre qui sonnait bien pâle : ce qui sonnait c’était ces deux voix qui allaient à leur rythme, qui correspondaient à ces corps qui bougeaient, à cette fougue incroyable qui traversait la scène, à cette urgence qu’ils nous diffusaient (sans qu’on l’entende à l’orchestre, privé de la dynamique que les voix nous donnaient), mais ce qui se passait devant nous était hypnotique.

Voilà aussi l’extraordinaire effet de salle qu’aucune transmission télévisuelle ne pourra jamais rendre : le silence de saisissement, la respiration un peu plus saccadée en soi, et qu’on sent chez les voisins, le mien prenait frénétiquement des notes, et puis, au beau milieu du quatrième acte, s’est arrêté d’écrire, jusqu’au rideau final, comme pétrifié.

Dans quel état physique nous ont-ils laissés, ces trois artistes qui à eux seuls hier étaient la représentation. C’est cela aussi l’opéra, et c’est un rare privilège que d’avoir entendu en deux soirs les termes extrêmes de cet art, d’un côté un spectacle accompli et d’une justesse rare, où tout concourait à créer la fascination, et de l’autre côté, les individualités exceptionnelles qui transforment une production pâle et une direction moyenne en un miracle physiquement à la limite du supportable. Où se trouve la vérité de l’opéra ? Vu la qualité du spectacle d’hier, les remplacer par une distribution alternative sera une entreprise impossible, car le reste est trop médiocre pour tenir le coup. Onéguine au contraire, avec ce chef et cette mise en scène, tient la distance dans sa troisième distribution depuis 6 ans…L’art lyrique est-il une explosion du moment ou un chemin construit qu’on parcourt au gré d’un spectacle total. Onéguine était dans la totalité et l’épaisseur, Forza dans l’exception, dans la brûlure de l’instant, dans la singularité du miracle. J’ai vécu profondément Onéguine, j’ai vécu intensément Forza. Onéguine m’a fait sentir et penser, Forza m’a fait trembler et pleurer.

Non so piu’ cosa son cosa faccio…

[wpsr_facebook]