Dans un festival dont le titre est « Pour l’humanité », La Juive de Jacques Fromental Halévy est légitime, tant le message de l’œuvre est fort qui se termine, quand Rachel est jetée au bûcher, par des hurlements de la foule : « Oui c’en est fait oui c’en est faitet des Juifs nous sommes vengés. »

C’est un opéra créé en 1835, que Wagner aimait, qui eut un succès national et international (600 représentations à l’Opéra de Paris), pour enfin disparaître des programmes en 1934, victime de l’agitation des années trente et de la deuxième guerre mondiale. Repris en 2007 à Paris, il n’y a pas été reproposé depuis, comme si la malédiction continuait.

Et cette année, deux propositions : celle de l’Opéra de Lyon à l’occasion du Festival annuel, mise en scène par Olivier Py et celle du Bayerische Staatsoper en ouverture du Festival d’été, avec Roberto Alagna en Eléazar, Bertrand de Billy au pupitre et dans une mise en scène de Calixto Bieito . Enfin une production strasbourgeoise se profile en 2017.

Il y a une foule de raisons qui justifient la reprise de cet opéra. La musique d’abord, beaucoup plus raffinée et novatrice que ce qu’on pense habituellement. On la classe dans les « Grands opéras » qui gravitent autour de Meyerbeer, mais cette musique vaut bien mieux que l’ostracisme dont elle a fait l’objet.

La trame ensuite, terrible histoire de vengeance, de cruauté, de haine et de racisme, et magnifique plaidoyer pour la tolérance, ce qui aujourd’hui n’est pas si inutile.

Et d’abord ce titre, si agressif : La Juive ! L’objet du délit affiché directement à la face du spectateur. Que dirait-on aujourd’hui d’un tel titre, ou que dirait-on aujourd’hui d’une création qui s’appellerait « l’Arabe », ou « la Turque » ? Nous aimons les périphrases la langue atténuée, l’euphémisme, et La Juive dans sa brutalité agresse nos sens ouatés.

Et pourtant le titre dessille d’autant plus que Rachel la juive ignore qu’elle ne l’est pas, et qu’elle meurt parce qu’elle veut rester fidèle à sa foi.

Voilà une histoire de fidélité et d’infidélité, de profondeur et de légèreté, sur un des meilleurs livrets de Scribe, le librettiste emblème du Grand Opéra qui pour une fois a su non sans finesse poser le drame et les personnages. Le drame se joue sur fond historique, le concile de Constance en 1414 qui met fin au grand schisme d’Occident et qui aboutit au retour du Pape à Rome, sous l’influence de l’Empereur. C’est aussi et surtout un drame de l’intime qui met en scène deux hommes qui ont perdu toute leur famille dont l’un, le juif Eléazar, nourrit un désir inexpiable de vengeance, car Brogni alors magistrat a envoyé ses fils au bûcher, et l’autre, c’est Brogni lui même qui a perdu sa famille dans un incendie, est rentré dans les ordres, puis aujourd’hui cardinal.

Éléazar a recueilli un bébé devant la maison des Brogni, une fille qu’il a élevée dans la foi juive, et qui est amoureuse d’un jeune étudiant qu’elle croit juif mais qui se révèle non seulement chrétien, mais aussi un des puissants princes de l’Empire, vainqueur des hussites, risquant ainsi son statut et sa vie parce qu’il est interdit d’avoir commerce avec une juive.

Bien sûr, on peut discuter à l’envi la « partialité » du livret de Scribe qui fait de Brogni le personnage le plus positif ou le moins négatif de l’histoire, et de Rachel, la victime juive qui meurt en martyr, pour sauver l’être qu’elle aime, et donc qui meurt plutôt comme une chrétienne. Mais comme elle est la fille perdue de Brogni elle est donc chrétienne. Bon sang ne peut mentir.

Du Grand Opéra, La Juive a des caractères : un arrière-plan historique, des dimensions respectables (il faut généralement couper, comme c’est le cas dans les représentations lyonnaises), des chœurs monumentaux, du spectacle (il y avait de quoi ravir les yeux au XIXème, costumes chamarrés, chevaux, changements de décor), et des rôles difficiles à chanter. Pourtant, il y a moins de protagonistes que dans d’autres œuvres de la même période, et surtout, moins de palettes vocales : une basse, deux ténors, deux sopranos, parmi les protagonistes. Toutefois, un ténor et un soprano lirico spinto et un ténor « leggero » ainsi qu’un soprano colorature : autrement dit, deux voix « lourdes » et deux voix légères, en parallèle. Ainsi, le petit nombre de personnages principaux centre l’intrigue sur une intimité tragique, peut-être plus forte que les fastes de la forme opératique dont elle est issue.

Mais l’œuvre au-delà des intimités, traite de la douloureuse question des juifs, et à travers eux, de la question de l’humanisme et de l’humanité, dans le sens où la reconnaissance de l’humanité de l’autre est l’une des conditions du vivre ensemble, une question au centre de nos préoccupations qui n’est pas encore résolue de nos jours et qui sans doute ne le sera jamais. C’est bien la question posée par le Festival de l’Opéra de Lyon.

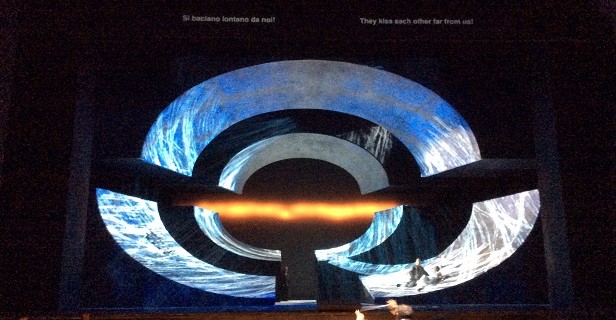

Aussi la mise en scène d’Olivier Py affiche-t-elle la couleur, d’une manière insistante et même provocatrice, contextualisant le propos dans la France d’aujourd’hui : dès le début la foule brandit un calicot « Dehors les étrangers », et des panneaux divers invitant à rendre la France aux Français. Pendant le dernier acte, des personnages qui marchent au supplice avec des valises à la main, ainsi que des chaussures s’abattant brutalement sur le plateau (mécanisme qui n’a pas fonctionné à la première mais que l’on voit sur la photo ci-dessus), nous rappellent d’une manière toute aussi déictique la shoah, que cette histoire de juifs qui vont au bûcher confirme. Voilà le cadre général, enrichi par le décor de Pierre-André Weitz, complice habituel de Py, uniformément gris, fait d’une alternance de rayons de bibliothèques et d’arbres morts : on trouve aussi les chemises noires des miliciens, le policier (le Prévôt) qui excite la foule contre les juifs, l’autodafé, les prêtres qui s’entraînent au pistolet. Rien ne nous est épargné, et d’une manière plutôt lourde. Il est vrai que l’holocauste et la shoah ne sont pas choses légères, mais dans le contexte du Festival, sur un titre comme La Juive, peut-être un peu moins de stabilo sur l’histoire, comme pour nous indiquer la bonne lecture, n’aurait pas été malvenu, même si Py affecte la distance par rapport au genre : son jeu au IIIème acte sur le mot « électrise » dans le livret donne lieu à des baisses de tension du lustre et fait rire (?) le spectateur.

Le décor assez impressionnant de Pierre André Weitz est gris, il alterne et fait défiler de jardin à cour des structures verticales masquées par des bibliothèques infinies alternant avec des arbres morts, à la religion du Livre correspond la Bibliothèque, l’esprit, la culture qu’on fait mourir ou qu’on brûle et d’ailleurs, c’est un livre qu’Éléazar donne à Eudoxie et non le bijou qu’elle demande. De l’autre côté, des arbres morts, ceux d’Auschwitz, ceux de l’Allemagne dévastée, une nature stérile. Les livres qu’on brûle d’un côté, et de l’autre le résultat de ce jeu de massacre et des choses et des hommes. Py et son décorateur se veulent ici (justement) prophétiques.

Si je n’ai pas été convaincu par cette approche trop soulignée et sans implicite, il faut en revanche saluer la technicité de la mise en espace, la disposition des personnages sur une aire de jeu qui se résume à des « tours » et un escalier monumental, une sorte de parvis devant un décor qui défile sans cesse, mimant le temps inexorable qui passe et menant aux arbres morts, annonçant le futur d’une histoire qui se déroule sous nos yeux et qui devient emblème. Les personnages disposés en vertical sur les praticables, en carré, en ligne, en diagonale sur l’escalier nous indiquent à chaque fois qui est fort (en haut) et qui est faible, le chœur nombreux tantôt délimite l’espace de jeu, disposé sur les côtés, tantôt le barre, face au public, face au chef, face au monde aussi. La mise en place est très travaillée, très professionnelle (on sent les habitudes…) ainsi que le profil des personnages, marqué, avec des options claires, même si discutables. Tout est noir et blanc, Rachel tout en noir, austère, hiératique, maigre, Éléazar en juif pratiquant, redingote, kippa, chapeau, tout comme Samuel, et redevenu Léopold ce dernier arbore le costume trois pièces qui sied au pouvoir, pendant qu’Eudoxie affiche une robe transparente qui laisse apparaître des formes marquées et avantageuses ; quant à Brogni, il est en blanc pontifical, où des voisins italiens ont reconnu une allusion au pape François. Mais quand il affronte Éléazar, il se défait de son froc, il se défroque littéralement pour apparaître face à Éléazar comme son double, comme celui qui vit la même déchirure : c’est là une des plus belles idées d’Olivier Py, qui fonctionne et qui émeut. Tous les autres personnages, soldats, miliciens, policiers sont en noir, tandis que le peuple arbore des habits simples et avec profusion d’imperméables. Les costumes de Pierre-André Weitz ont une même fonction déictique marquée. Blanc immaculé, Brogni est à la fois pontifical et pontifiant, l’homme que la vie a marqué et qui a décidé de pardonner, ou de tout faire pour, mais il envoie quand même sa fille au bûcher, même si l’opéra en fait le personnage le moins inhumain. Éléazar, dont Brogni a envoyé les fils au bûcher, est un personnage plutôt jeune, amaigri, ravagé par le désir de vengeance dès qu’il croise Brogni dont il a élevé la fille. Personnage fragile, qui finit par préférer le bûcher pour lui et Rachel: à la haine inexpiable de la populace il répond par la vengeance inexpiable, même si au dernier moment il offre à sa fille le chemin de la vie, sans lui dire toute la vérité, et donc l’induit en même temps à refuser la proposition. Éléazar, interprété par Nikolai Schukoff, est ici un personnage noir, travaillé de l’intérieur, mais aussi provocateur : Py ne lui fait pas taper sur une enclume pour travailler à un bijou un jour de fête au début de l’opéra, mais il le fait taper sur une casserole, par pure provocation haineuse.

Rachel est une jeune femme austère, au geste mesuré, sensible à la bienveillance (elle est sensible à Brogni sans savoir pourquoi, et Brogni est sensible à cet être, sans savoir pourquoi non plus – mais nous spectateurs, nous savons…) mais elle est traversée par le désir (avec Samuel-Léopold) : elle s’est donnée résolument à l’être aimé ; elle a donc deux faces elle aussi.

Léopold et Eudoxie sont de l’autre côté du miroir. Halévy leur a donné les rôles les plus ornementés, les voix les plus légères comme si leur légèreté vocale cachait une légèreté psychologique. Py en fait donc deux personnages moins graves : Eudoxie cherche à reconquérir par le sexe son mari qui la délaisse: bas rouges, draps rouges, de ce rouge passion qui tranche avec le noir qui domine la scène. L’acte III commence par une scène de lit. Et Léopold, qui vient de refuser le mariage à Rachel (et pour cause, il est déjà marié !) est sensible au corps féminin qui se love dans ses bras.

Quand Rachel se sacrifiera pour préserver Léopold à la demande insistante d’Eudoxie, on voit le couple Eudoxie-Léopold (béni par Brogni) qui rentre ainsi dans la normalité, même si Léopold jette un regard furtif en arrière. Eudoxie est un personnage sincère, une femme délaissée et amoureuse, Py fait en revanche de Léopold un fantasque, un léger, un lâche aussi, passionnément amoureux de Rachel, sur le moment, mais en même temps saisi de remords : il propose la fuite à Rachel sans doute sincèrement, il refuse le mariage, impossible légalement, et il retourne droit au Palais dans les bras de son autre belle avec la même sincérité .

Il me semble qu’en faisant de Léopold un personnage sans épaisseur, on réduit peut-être l’espace du rôle. Certes, il y a des arguments, le moindre n’étant pas qu’après le deuxième acte, il ne chante plus, comme s’il avait très vite fait son temps et que l’essentiel était ailleurs. Je vois plutôt un Léopold un peu paumé dans sa tête, à la fois amoureux de l’une et de l’autre, mais pas suffisamment héroïque pour assumer une fuite avec une juive, c’est à dire l’interdit, ni suffisamment moral pour revenir définitivement à sa légitime.

Pourtant, ce Prince vainqueur des Hussites, a priori un cœur de lion, aurait mille moyens de séduire une dame de la cour ou une simple chrétienne ; il va chercher une juive, il se déguise en juif, il risque sa tête pour un amour impossible. Ce n’est pas si commun, ce n’est pas si fréquent : il doit bien y avoir du sentiment derrière. Je persiste à penser que Léopold est plus un personnage déchiré qu’un personnage plat et sans intérêt qui traverse la vie en brisant celle des autres. Déchiré, faible sans doute dans son intime, même s’il est fort dans son espace social, indécis, mais pas léger. J’aime au moins à le penser et ce qu’en fait Py me gêne.

Ainsi, le travail de Py est-il comme un Janus bifrons,

- d’un côté un cadre historique et idéologique trop asséné et mis en évidence : fallait-il ces panneaux qui marquent l’état pitoyable d’une certaine humanité française aujourd’hui, que nous connaissons tous ? fallait-il le calicot « dehors les étrangers » ? ou le cortège de juifs partant à la déportation, sans compter les chaussures qui n’ont (heureusement ?) pas fonctionné à la première ?

- de l’autre des personnages bien travaillés, bien étudiés, un axe psychologique qui a ses justifications et qui marque la profondeur et une finesse de lecture qu’il n’y a pas dans l’évocation du contexte, enfin des mouvements bien dessinés, des gestes parlants, en somme une « Personenregie », un travail sur les personnages plutôt accompli(e).

Je ne suis pas enthousiaste de ce travail et pense qu’Olivier Py, artiste d’une grande finesse et d’une grande intelligence, travaille beaucoup, peut-être trop, et qu’il finit pas ne plus étreindre ce qu’il embrasse. Un seul exemple : il met en scène Macbeth de Verdi à Bâle, ce qui n’est pas un mince projet, et a donc probablement mené en parallèle ce travail sur La Juive tout en préparant Macbeth à Bâle, dont la première est le 15 avril, sans parler du Festival d’Avignon dont il est le directeur. C’est magnifique pour sa carrière, ça l’est moins pour l’approfondissement des œuvres et des approches : finira-t-il comme d’autres à la tête d’une armée des ombres que cachera sa signature ?

Il en va différemment du point de vue musical, bien plus convaincant.

En confiant la direction musicale au jeune Daniele Rustioni, 33 ans, élève, entre autres d’Antonio Pappano et pur produit de l’enseignement du conservatoire Giuseppe Verdi de Milan, Serge Dorny offre à son futur directeur musical (à partir de 2017) la mission de proposer un répertoire plus italianisé, largement ouvert au XIXème et ses succès. Après un très beau Boccanegra, Rustioni aborde un des chefs d’œuvre de l’opéra français et montre qu’il perçoit immédiatement les enjeux de cette musique. Loin du Zim boum boum à la Oren (à Paris en 2007), il propose une interprétation palpitante, tendue, acérée qui donne à la musique d’Halévy un intérêt renouvelé, tiré vers des sons plus « post-romantiques » voire du début du XXème siècle. Entendue ainsi, cette musique est pour moi plus intéressante que celle de Gounod, beaucoup plus directe, osant des ruptures, avec une instrumentation à nu (début de l’ouverture), tout en respectant les canons du genre, notamment les ensembles ou même l’ouverture en deux parties à la Auber (et à la Rossini). Il est tributaire de formes canoniques sans en être esclave. Et Rustioni fait entendre cette petite musique-là, moins ronde, plus sèche voire rêche, laissant le drame se déployer, laissant entendre la mélancolie, l’inquiétude, la noirceur aussi. Il n’y a pas de « rondeur » inutile dans ce travail, pas de recherche vaine sur les beautés du son, il y a d’abord un souci du drame, un souci de serrer la partition et une incroyable énergie, qui emporte l’orchestre, sans scorie aucune, avec un sens du rythme, de la respiration qui marque le vrai musicien. De plus, formé à l’école de l’opéra, Rustioni écoute le plateau et les chanteurs, qu’il réussit à ne pas couvrir (sauf quelquefois Rachel Harnisch, mais seulement au premier acte) et qu’il soutient et accompagne, notamment quand les difficultés ou les tensions sont plus évidentes (Nikolai Schukoff). Il accompagne aussi avec grand bonheur le chœur, si important dans le Grand Opéra et dans cet opéra en particulier. Tout le premier acte est formidable de puissance et de présence. On l’avait déjà remarqué dans Lady Macbeth de Mzensk, le chœur de l’opéra de Lyon est en train de faire un saut qualitatif notable, avec un vrai goût de la scène et du jeu.

En bref, voilà une œuvre magnifiquement servie par les masses locales, musicales et chorales, avec un chef qui emporte, qui soutient, avec énergie certes, mais pas seulement, avec une véritable option de lecture très bien adaptée au lieu, à l’espace et à l’acoustique particulièrement sèche de la salle, comme on sait.

Une acoustique qui sert bien les chanteurs, car le rapport scène-salle est rapport de proximité, voire d’intimité dans une mise en scène qui semble jouer « Le Noir te va si bien » et une architecture qui encourage complètement cette option : comment ne pas rapprocher le noir-rouge de la scène d’Eudoxie avec l’entrée des sas rouges de l’opéra de Lyon débouchant sur le noir de salle. Ambiance maison de rendez-vous sur scène, et dans la salle (sans oublier les lanternes rouges qui parsèment le péristyle…). En tous cas une ambiance qui encourage et qui stimule tout ce qui favorise la proximité et qui n’est pas sans sensualité.

Rachel Harnisch (Rachel) en bénéficie : filiforme, hiératique, peu érotisé, le personnage de Rachel vu par Py n’a rien de la jeune fille romantique, mais a plutôt à voir avec la femme mesurée et consciente. Cette intériorité, le chant très habité de Rachel Harnisch la rend parfaitement, un chant émouvant, techniquement sans faille, avec une voix particulièrement homogène. On y entend la chanteuse rompue à Mozart et à l’oratorio. Elle est d’abord interprète et interprète intense. Bien sûr, on attend dans Rachel une voix plus large (Harnisch n’est ni Varady, ni Antonacci), et on sent que les ensembles du premier acte étouffent un peu cette voix plus intimiste et mesurée, mais dans l’écrin lyonnais, avec un volume de salle très raisonnable, passé le premier acte, plus aucun problème de volume. Les duos notamment avec Eudoxie sont magnifiques, les romances sont profondément incarnées, expressives : quand la technique rencontre l’intelligence, le chant se déploie, et l’émotion naît. Plus de doute aujourd’hui, Rachel Harnisch est un très bon choix et on se prend à regretter que cette artiste n’ait pas la carrière qu’elle mérite.

Face à elle l’Eudoxie de Sabina Puértolas est à l’opposé : provocante, féminine à souhait, elle fait onduler son corps comme ses variations et cadences. Le timbre n’est pas d’une qualité exceptionnelle, au sens où il n’a pas la pureté d’une Annick Massis insurpassable dans ce rôle, mais la voix est là, avec sa ductilité, avec ses agilités, avec ses aigus aussi, même si le suraigu a quelque aspérités. Elle est le personnage voulu, interprété avec intelligence. Le sommet n’est pas à mon avis l’air « Mon doux seigneur et maître » pourtant bien maîtrisé, et superbement joué, mais tout le duo avec Rachel de l’acte IV dans la prison, où elle développe des qualités dramatiques notables et une belle intensité. Cette chanteuse qui chante les soubrettes de Mozart et des opéras baroques fait ici une entrée intéressante dans le répertoire du XIXème.

Du côté des hommes, Vincent le Texier en Prévôt (Ruggiero) joue parfaitement le méchant, chantant et aboyant à souhait, la voix est large, la diction impeccable, les méchants lui vont bien, et l’Albert de Charles Rice a une voix chaude, bien timbrée et un français impeccable : un baryton britannique à suivre ; même si Albert reste un tout petit rôle on le remarque.

Brogni, c’est Roberto Scandiuzzi, une gloire du chant italien, l’une des basses de référence. Aujourd’hui la voix accuse des ans l’irréparable outrage, notamment au premier acte, où la justesse n’est pas toujours au rendez-vous. Mais les deux derniers actes sont vraiment impressionnants par l’engagement et l’intensité de l’interprétation. Le duo avec Éléazar est l’un des sommets de sa prestation dans une œuvre où les ensembles (duos et trios) sont particulièrement soignés, notamment, et même étonnamment, dans les paroles de Scribe. Scandiuzzi reste un Brogni notable : quand on est un grand chanteur, on le reste.

Léopold a été confié au jeune Enea Scala : j’avais déjà noté dans Armida (à Gand) que la voix était de très grande qualité. Il est ici un Léopold de grande envergure, au français impeccable, bien scandé et bien travaillé même s’il n’a pas encore le velouté de celui qui serait rompu à notre langue. Ce qui frappe, c’est l’homogénéité de la voix, c’est sa facilité à moduler et à monter à l’aigu et au suraigu, et surtout, une largeur de voix et une qualité de timbre qui n’en fait pas un ténor léger, mais un vrai lyrique : il n’y a aucun doute, c’est lui qui au niveau du chant emporte ce soir la palme. Il faut qu’il continue à chanter ce répertoire (Raoul!) où l’on peine à trouver des ténors capables d’avoir la voix suffisamment large et ductile pour se permettre le Grand Opéra (et même Éléazar…), même si derrière, on entend évidemment une voix verdienne se profiler, Ismaele, Alfredo, il Duca di Mantova et même Riccardo dont il a exactement le timbre du premier acte. Une voix qui sans être « solaire » est typiquement méditerranéenne, et suffisamment juvénile pour être aussi un vrai Manrico. Un bel avenir se profile, et en attendant courez l’entendre, c’est exceptionnel.

Nikolai Schukoff était Éléazar. J’avais naguère aimé son Parsifal lyonnais, mais aussi son Hoffmann, son Faust et son Max à Genève où il a succédé à un jeune qui répondait au nom de Jonas Kaufmann. Des personnages vocalement tendus, dramatiquement forts qui allaient bien à ce style ombrageux, au chant incarné. Le personnage reste incarné, l’engagement est total, la présence scénique impressionnante, mais la voix a perdu de sa largeur et de sa sûreté. D’où une impression permanente de fragilité et de « forzatura », il force sans toujours maîtriser un rôle à la notable difficulté. Il chante tout de même plus de rôles germaniques ou post-romantiques (Bizet, Puccini) que de rôles plus lyriques ou belcantistes. Bien sûr Éléazar est un des ces rôles hybrides, toujours sous tension, qui en font la difficulté essentielle, parce que justement inclassable. C’est évidemment dans « Rachel quand du seigneur » sans la ravageuse cabalette, utile dramatiquement, suicidaire vocalement avec son si bémol, qu’il est le plus émouvant et le plus convaincant, parce que c’est là qu’apparaît le chanteur sensible et musicien, ainsi que dans le duo avec Brogni. Au total, je ne suis pas persuadé qu’il ait intérêt à garder ce rôle (qu’il interprétait pour la première fois) dans son répertoire. Il est loin d’avoir été indigne, mais on lisait et entendait la difficulté à « attraper » la juste couleur, même s’il est un véritable artiste.

Au total une belle représentation, avec des réserves sur l’approche scénique, qui reste respectable, mais assez peu travaillée sur le fond, et une totale adhésion aux aspects musicaux qui devraient convaincre les théâtres de reprendre au plus vite le dialogue avec Halévy interrompu : il y a les chanteurs, il y a les chefs, c’est le moment ou jamais.

Les lyonnais (et les autres) ont donc une très grande chance de découvrir cette œuvre dans une telle production, qu’ils la saisissent, ils ont jusqu’à début avril pour s’y précipiter.[wpsr_facebook]