Florence, en un dimanche ensoleillé, après un samedi tout toscan, entre Duccio et Pinturicchio, Masaccio et Botticelli, entre ribollita e pappa, à l’ombre des cyprès et en plein Maggio musicale.

Un Maggio musicale, 78ème édition, qui s’étend traditionnellement entre mai et juin, et dont la ville n’a pas l’air de s’enorgueillir comme à Salzbourg ou Lucerne, qui affichent leur Festival dans toutes les rues, sur toutes les vitrines et toutes les façades. Ici, rien.

Pas de publicité pour une manifestation qui reste avec Pesaro le Festival musical le plus prestigieux et le mieux connu d’Italie, un Festival traditionnellement ouvert, avec une offre variée, allant des grands classiques aux œuvres plus récentes ou plus difficiles, attirant les chefs les plus célèbres, Zubin Mehta bien sûr « di casa », mais aussi Carlos Kleiber en son temps (Traviata), voire son père Erich, ou Claudio Abbado (Simon Boccanegra, Elektra), et aujourd’hui Daniele Gatti pour Pelléas et Mélisande.

Ce 78ème Mai musical, riche de concerts, de rencontres, de propositions variées et stimulantes, présentait cette année à l’Opéra outre Pelléas et Mélisande, Fidelio de Beethoven (Zubin Mehta), Candide de Bernstein (John Axelrod) et au petit Teatro Goldoni, restauré depuis une vingtaine d’années The turn of the screw, de Britten (Jonathan Webb), c’est-à-dire une programmation pas vraiment complaisante. Et de cette qualité, et de cette variété, aucune trace dans la ville, comme si le Mai Musical vivait sa vie sans vivre sa ville. C’est une grosse erreur de ne pas soigner la communication locale, d’autant que les touristes sont nombreux et pourraient être attirés par une soirée au concert ou à l’opéra.

Depuis son inauguration en 2011 par Zubin Mehta (Beethoven 9) et Claudio Abbado, en l’honneur duquel une exposition photographique est présentée dans le foyer, qui dirigea la neuvième de Mahler, l’opéra de Florence a quitté le vieux Comunale situé à 400m plus avant au centre ville. C’est un complexe situé au-delà de la circonvallazione, aisément accessible, à deux pas de Porta al Prato, qui devrait comprendre une salle de 1000 places non terminée, un espace de plein air de 2000 places et d’une salle terminée de 1800 places, dont l’espace externe évoque furieusement l’Opéra d’Oslo en version béton et dont l’espace interne rappelle celui du vieux Comunale par le mouvement du 1er balcon et par l’éloignement des spectateurs de la scène.

Mais c’est une salle à problèmes : un des problèmes réside dans une fosse trop vaste, avec un chef loin de la scène, loin des chanteurs, qu’on entend donc assez mal car ils ne peuvent intervenir au proscenium. Une acoustique étrange, une conception architecturale anti théâtrale. Encore un travail mal conçu, pour un Opéra qui à peine ouvert était commissionato (dirigé non par un intendant mais par un Commissaire nommé par le gouvernement) car au bord de la ruine. Gageons que la ruine s’est éloignée, à la faveur de l’arrivée au pouvoir de Matteo Renzi, ancien maire de Florence. Mais il faut dire clairement que tout cela fait singulièrement désordre dans une ville aussi prestigieuse dont la réputation est bâtie sur la chose artistique.

Pelléas et Mélisande n’est pas un opéra fréquent en Italie. Et Daniele Gatti voulait, par un souci de cohérence et non sans une certaine coquetterie, répondre au défi d’une distribution toute italienne pour un texte du répertoire français qui exige plus que tout autre ou des chanteurs français, ou des chanteurs maîtrisant parfaitement langue et style français (voir ce que j’ai évoqué dans mon compte rendu du Pelléas et Mélisande de Lyon dernièrement). Je rappelle à ce titre la réflexion de Jorge Lavelli soutenant que les chanteurs doivent s’exprimer en donnant l’impression qu’ils ne chantent pas ou « s’expriment à travers le chant comme on pourrait le faire en parlant ». J’avoue en apprenant la distribution que j’éprouvais un peu de crainte sur l’intelligibilité de la langue, si importante dans une œuvre qui est l’habillage musical d’une pièce de théâtre dont le texte a été complètement conservé sans adaptation d’un librettiste, car le français n’est vraiment pas facile à prononcer pour un italien : les chanteurs germaniques ou surtout anglo-saxons et notamment américains, s’en sortent en général beaucoup mieux.

À quelques exceptions près, on peut pourtant considérer que ce Pelléas péninsulaire a plutôt répondu positivement au défi posé par le chef.

Ce Pelléas et Mélisande s’impose d’ailleurs par un travail musical vraiment exceptionnel. Celui de Lyon a posé de manière approfondie la question de la mise en scène, avec une équipe musicale sans reproches et des chanteurs qui défendaient parfaitement et l’œuvre et les options scéniques. Celui-ci installe au centre une réalisation orchestrale en tous points exceptionnelle, qui donne à l’ensemble du spectacle cohérence et tenue musicale, alors que la mise en scène de Daniele Abbado très respectueuse du livret et elle aussi d’une très grande tenue installe l’œuvre dans la lignée traditionnelle des représentations abstraites et symbolistes, dans un esprit curieusement très proche des mises en scènes wagnériennes de Bayreuth années 1970 (une esthétique à la Wolfgang Wagner du Ring 1970).

La distribution a permis de revoir deux des protagonistes du Macbeth parisien, Andrea Mastroni, (il était Banquo dans Macbeth, il est le médecin et le berger) et Roberto Frontali, le baryton qui passe de Macbeth à Golaud. Andrea Mastroni a un rôle tellement épisodique que l’on ne retrouve pas la voix engorgée qu’il avait dans Banquo.

Roberto Frontali incarne un Golaud violent de bête blessée, dont l’entrée en scène semble être celle du Hollandais dans ce décor si wagnérien, voire de Wotan vu le manteau et l’épée tenue comme une lance: il entamerait « Die Frist ist um » ou « Nu zäume dein Ross » qu’on en serait pas plus étonné. La voix est très correcte sans être exceptionnelle, avec une diction quelquefois problématique, une expressivité à approfondir sans doute. Pour tout dire, c’est un Golaud plus proche des grands rôles de barytons italiens que de l’univers symboliste de Maeterlinck et Debussy, un Golaud un peu superficiel sans vraie distance, et un peu extériorisé voire terre à terre: sa scène avec Pelléas devant le gouffre, ou même la manière dont il le poignarde (Wotan avec Siegmund…) me semble un peu décalée. Il reste que la prestation est très honorable, mais il ne comptera pas parmi les Golaud de légende.

Le Pelléas de Paolo Fanale pose un autre problème, dû à la fois à l’appréhension du français, mais aussi au style de chant. Fanale est un ténor qui chante souvent (et bien) le répertoire français : je l’ai entendu dans Mignon de Thomas à Genève, dans Hylas des Troyens à la Scala, plus récemment dans Roméo et Juliette de Berlioz à Radio France. À chaque fois, on constate une voix très suave et un très joli timbre, et surtout une technique maîtrisée. Bref, un vrai bon chanteur. Et c’est justement ici un Pelléas trop chantant et insuffisamment parlant, il donne vraiment l’impression de chanter et non de parler, comme dit Lavelli. Et du coup, alors que la présence d’un Pelléas ténor au lieu de baryton se discute et quelquefois ne se discute pas comme avec Bernard Richter à Lyon, on reste un peu dubitatif en écoutant un ténor à peine trop ténorisant, à peine trop chantant, même si très musical pour un rôle où le cantar parlando est si important. Ainsi de la manière de prononcer les voyelles, quelquefois très difficiles à isoler, ou à accentuer, alors que dans ce texte les accents sont essentiels. Voilà pourquoi, pour le cas de Paolo Fanale, se pose la question centrale de la langue, notamment au moment où le rythme s’accélère, où la conversation prend le pas sur la mélodie, où l’on perd tout repère de compréhension. Pour tout dire, je regardais quelquefois les sous titres en italien ce qui est un peu problématique. Et c’est très dommage, parce que l’artiste est très respectable et que le chanteur est vraiment intéressant, mais Pelléas n’est pas (encore) un rôle pour lui.

En revanche l’Arkel de Roberto Scandiuzzi est tout à fait remarquable. Scéniquement, à mi-chemin entre l’enchanteur Merlin et le Moine de Don Carlo, personnage à la fois distant et proche, en retrait mais présent, prenant part à l’action et la commentant, et vocalement tout à fait exceptionnel. Une voix de basse sonore, avec une forte présence, une scansion impeccable du texte, parfaitement projeté, parfaitement dit, avec un magnifique sens du phrasé, et surtout en même temps une souplesse et une rondeur qui le mettent aux antipodes de la raideur d’un Jérôme Varnier à Lyon, et une puissance qui dépasse en volume les autres chanteurs. Magnifique proposition qui ne rappelle qu’un chanteur entendu dans ce rôle, Nicolaï Ghiaurov, qui avait une moindre maîtrise du français, mais qui imposait une couleur vocale inégalable, et ce soir égalée par Roberto Scandiuzzi.

Geneviève est confiée à Sonia Ganassi. Un choix de grand luxe qui s’efforce de prononcer la lettre avec un vrai souci du phrasé et de la projection et un soin attentif de la couleur. La langue est compréhensible, avec les limites qu’impose la salle dont il a été question plus haut, mais c’est une Geneviève de très digne niveau.

Yniold, c’est la jeune Silvia Frigato. Lyon avait fait le choix de confier le rôle à un enfant, Florence le confie à une chanteuse, comme c’est le cas le plus souvent. Et c’est un excellent choix vu la prestation impeccable de la jeune artiste. Une prononciation du français parfaite, un joli timbre, une jolie présence et surtout une manière très expressive d’embrasser le rôle, très fraîche, qui correspondent parfaitement au personnage. A retenir et à suivre.

La Mélisande de Monica Bacelli qui à Bruxelles avait fait une excellente impression la confirme ici, même si à la première elle a je crois semblé fatiguée : très belle maîtrise du texte, joli style et sens du phrasé exemplaire. Il y a des moments où le texte est « dit en chantant » plus que chanté et la poésie suspendue qui en émerge est frappante. Le travail sur l’expression (magnifique travail pendant les scènes finales) et l’effort pour colorer et être attentive à chaque phrase, avec un vrai contrôle tout cela fait un ensemble de référence et une Mélisande d’un très grand intérêt et d’une vraie présence scénique et vocale.

Ainsi, même si pour ce texte on pouvait craindre qu’une distribution exclusivement italienne ne puisse créer des difficultés dans une œuvre où la compréhension de la langue est essentielle et où la manière de l’aborder et de le comprendre est déterminante, on ne peut que reconnaître que dans l’ensemble, l’équipe de chanteurs s’en sort globalement avec les honneurs, à un ou deux exemples près. Mais surtout, ce qui est peut-être plus important, chacun essaie de défendre son rôle avec sérieux et concentration, signe du travail de préparation très attentif qui a été conduit pendant les répétitions.

Un travail mené au cordeau par Daniele Gatti, qui propose pour son premier Pelléas déjà une version référentielle. On sait que le chef italien est passionné par le post romantisme et la période fin de siècle, mais aussi par la seconde école de Vienne et notamment Berg. On sait aussi qu’il dirige fréquemment des œuvres orchestrales de Debussy. Se lancer dans Pelléas et Mélisande après 8 ans à Paris est évidemment une manière de montrer l’intérêt pour le répertoire français, et notamment le répertoire de cette période. Mais il tient en même temps à replacer l’œuvre de Debussy non pas dans un cadre strict de musique « française », mais dans un cadre beaucoup plus général du mouvement de la musique européenne de cette époque qui amène à travailler sur les inspirations et les échos particuliers à cette partition. On l’accuse si souvent de ruptures de rythme et de volume, d’adopter des tempos trop lents ou trop rapides, que ses détracteurs devraient venir écouter la manière dont le chef d’œuvre de Debussy est ici abordé, avec un son très charnu, très rond, certes par moment dramatique, mais avec des moments d’une indicible retenue et douceur, avec un souci stupéfiant de mesure et de retenue « rien de trop »… μηδὲν ἄγαν.

Il n’est pas servi par l’acoustique du théâtre lui non plus avec une fosse à découvert, très large, trop large, et une grande distance par rapport aux chanteurs et donc sans cesse des questions d’équilibre à régler. Mais jamais les chanteurs ne sont vraiment couverts, jamais ils ne sont laissés à eux-mêmes, toujours ils sont accompagnés au millimètre, même s’ils se perdent quelquefois dans l’espace.

Le souci de Daniele Gatti est d’abord de dire avec la netteté qui le caractérise dans ses interprétations et dans ses choix les parentés tissées par cette musique, à la fois neuve, originale, mais qui surgit d’un monde qui comme on l’écrivait il y a peu pour Chausson, se réfère, en creux ou en relief à Richard Wagner. Même si à son retour de Bayreuth en 1889 Debussy a cherché à s’en éloigner, il répond à son ami René Peter qui lui demandait s’il n’aimait plus Wagner, « Dis plutôt que je me suis mithridatisé ». Car malgré l’éloignement l’écho wagnérien est présent de manière évidente, par les citations, notamment de Parsifal, au premier acte (mais aussi du réveil de Siegfried pour quelques mesures) : le premier intermède fait évidemment référence à la Verwandlungsmusik de l’acte I voire au fameux vers : « Zum Raum wird hier die Zeit », et il y a dans le rythme imprimé à l’œuvre quelque chose d’un « Bühnenweihfestspiel», de quelque chose d’une musique sacrale. Il ne s’agit pas d’affirmer par là que Wagner est partout présent, mais qu’il est évoqué : la sorcellerie évocatoire de cette musique ne fait pas abstraction de celle du maître de Bayreuth.

Gatti prend soin de ne pas créer de rupture entre le déroulement de l’action et les intermèdes. Intermèdes dont le principe va faire florès dans les opéras de Berg, aussi bien dans Wozzeck que dans Lulu, souvent annonciateurs de tempêtes (ce que Kirill Petrenko dans sa récente Lulu avait voulu marquer, à la différence de la partie « théâtrale », plus contenue à l’orchestre). Ici Gatti soigne d’abord une continuité, en cherchant à en rassembler à la fois les chatoyances et les raffinements, une continuité d’action musicale où il va marquer une évolution mais jamais avec insistance, comme si le drame s’installait, telle une eau envahissante qui va se loger d’abord dans un recoin, puis l’autre. La musique se tend progressivement, sans jamais que le contrôle des volumes et des rythmes ne soit abandonné.

Il m’est arrivé dès les premières mesures de ce Pelléas ce qui m’était arrivé au Tristan d’Abbado à Berlin en 1998 dès la première mesure, une sorte d’émotion inattendue m’a envahi. Sans doute avais-je la musique de Debussy, écoutée quelques jours avant et avec quelle attention, dans la tête, mais ce fut une surprise de sentir cette montée d’une émotion forte et qui m’a indiqué combien le travail de Gatti sur la partition était empreint d’une sensibilité profonde, et d‘une vraie complicité avec la partition. Il y a dans Pelléas aussi des échos de Moussorgski, plus discrets mais réels, du Moussorgski des paysages, du Moussorgski poète des notes, du Moussorgski des rugosités aussi et je me suis pris aussi à percevoir au détour d’un accord, au détour de notes plus tenues ces échos-là, sans que jamais Gatti ne délaisse la précision et la clarté d’une lecture dont fluidité, souplesse, rondeur, sont les caractères essentiels à mes yeux.

Je découvris l’œuvre avec Maazel, qui me fit immédiatement toucher le scintillement, le miroitement des couleurs. Puis ce fut Abbado avec son discours continu et lointain, sa légèreté, sa fraîcheur qu’il réussit à imprimer aussi bien à la Scala qu’à Vienne (quel son !) ou à Londres. J’y entendis à Salzbourg aussi Rattle, assez sensible à ce miroitement évoqué plus haut mais plus à cause de l’orchestre de Berlin incroyable de précision (réécoutons Karajan…au disque et son ivresse sonore). J’ai aussi beaucoup aimé la précision de Haitink au TCE, mais sans trouver cet aspect à la fois éthéré et dramatique qui me plaisait tant chez Abbado.

Ici, j’entends à la fois la poésie et la légèreté (les dernières mesures sont stupéfiantes où l’effacement dit par Arkel se retrouve par un son qui s’éteint en même temps que les lumières de l’orchestre, au point que les applaudissements dérangent car il rompent un silence naturel), le sens de la plainte (violons magnifiques au I), le sens dramatique et la clarté : une approche syncrétique assez théâtrale et en même temps qui nous emmène ailleurs, dans un univers complètement habité où se croisent Wagner, Moussorgski ou Berg, mais qui reste en même temps très idiomatique : Gatti ne dirige pas Debussy comme il dirigerait Parsifal, il dirige un Debussy impressionniste, qui fonctionne par touches de couleurs qui donnent leur sens à l’ensemble du tableau, des touches ici wagnériennes, ailleurs peut-être proches de Berg mais qui constituent un ensemble très personnel, et fascinant.

Au service du dessein du chef, un orchestre à vrai dire étonnant. Avais-je déjà entendu l’Orchestre du Mai musical florentin dans un tel état de grâce ? avec un son si diaphane quelquefois, avec une retenue pareille, avec des bois pareils et des cordes soyeuses et à ce point expressives? L’ayant entendu dans le Requiem de Verdi en février, on n’a pas ici l’impression du même son, de la même concentration : comme si on avait changé l’ensemble des musiciens, qui donnent ici un autre son et qui, on doit le dire proposent une prestation à l’égal des plus grands orchestres. A-t-on entendu récemment pareil son, pareille précision, pareilles ciselures sonores des cordes chez un autre orchestre dans cette œuvre ?

C’est bien là le pivot de la soirée: un travail exigeant de l’orchestre et cette approche si profonde de l’œuvre par le chef qui détermine et grande tenue du cast, et tension musicale de la représentation. L’impression est si forte que la relative discrétion de la mise en scène finit par ne pas gêner, y compris des animaux assoiffés de Regietheater tels que moi.

Daniele Abbado dans son travail en général n’est pas un inventeur, comme souvent chez les metteurs en scène italiens il n’a pas de regard « dramaturgique » qui va éclairer les tenants ou les aboutissants d’un texte. À ce titre il fait le travail opposé d’un Christophe Honoré à Lyon qui fouille les possibles d’un texte jusqu’au tréfonds.

Daniele Abbado regarde le texte et l’illustre sans grande invention, mais avec une certaine élégance, et en essayant de coller à la couleur musicale, il sait par exemple suivre les rythmes musicaux et gérer les espaces esquissés par le décor, où les verticalités (la tour, la descente dans les soupiraux) sont figurées par un escalier métallique.

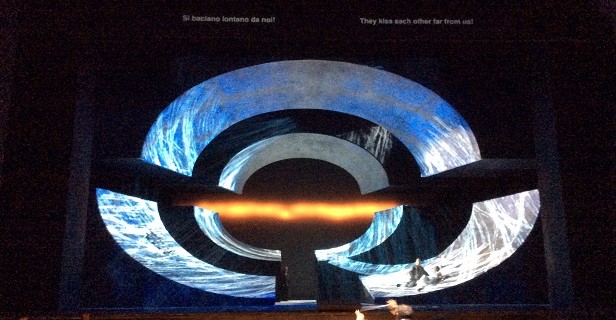

Au contraire de l’espace d’Honoré à Lyon, très horizontal (c’est d’abord un drame d’individus qui se cherchent…) celui de Florence est marqué par la verticalité et différents niveaux de jeu dans l’espace, où les personnages se croisent sans jamais se chercher, se rencontrent presque sans se voir, un espace limité par une structure en forme d’œil vue en perspective, donnant l’impression d’un tunnel dans lequel on pénètrerait pour s’y perdre, un espace difficile à parcourir disparaissant quelquefois pour laisser l’espace vide: les personnages montent sur les parois, glissent, utilisent des marches fixées au mur, montent et descendent l’escalier métallique, ou une passerelle et restent pour l’essentiel debout dans cet univers un peu bétonné (sans forêt ni mer), où seul Arkel s’assoit dans un fauteuil bien inconfortable. Inconfort, instabilité, et prison, ils sont tous un peu perdus, sans avoir rien pour se poser ou se repérer.

Voilà l’impression que la structuration de l’espace donne et voilà pourquoi je le compare aux mises en scènes wagnériennes des années 70, où les personnages sont dans un espace non délimité, complètement non figuratif, avec des éclairages variables de Gianni Carluccio (assez frustres il faut bien le dire) qui signe aussi le décor, dont certaines scènes

sont très inspirées de Vitez (la scène de la fontaine, construite comme chez Vitez) et les costumes de Francesca Livia Sartori, très stylisés, médiévaux par certains aspects, plus modernes par d’autres, sont aussi bien dans une non-époque que les décors indiquent un non-lieu. En ce sens, les références d’espace ou d’époques évitent toute précision et illustrent un texte qui parlent de personnages surgissant, cachant leur histoire et à l’avenir embué.

Pour un public peu familier de l’univers de Pelléas et Mélisande, ce travail respecte le texte et l’éclaire juste ce qu’il faut, mais sans jamais gratter au-delà de ce qu’il semble être ou dire, sans jamais le fouiller. C’est d’autant plus dommage qu’il y a des scènes pas mal trouvées comme celle de la tour où la fameuse longue chevelure est ici “symbolisée” par un longue traine issue de sa robe immaculée.

D’autres sont vraiment bien réglées, celle de Golaud et Yniold regardant la fenêtre de Mélisande, tendue et bien construite au niveau dramatique, celle d’Arkel et Mélisande à l’acte IV, la scène finale, où Mélisande est étendue non sur un lit, mais sur une sorte de chevalet, voire de pupitre, comme un tableau vivant central ou comme une photo qu’on regarderait, ou une partition…et les autres fixant une Mélisande déjà moins humaine comme objet à considérer de loin, déjà presque un souvenir. D’ailleurs tous ces êtres un peu perdus ne se touchent guère, et quand Pelléas touche enfin Mélisande, il est trop tard, il va mourir, comme sacrifié par Golaud. Seule trace de « réalisme », l’œil de Golaud ensanglanté, comme si en quelque sorte l’œil figuré sur scène en était la métaphore et comme si toute l’histoire n’était qu’un mauvais rêve.

En conclusion, nous nous trouvons face à un spectacle de haut niveau, certainement l’un des plus beaux Pelléas et Mélisande des dernières années à l’orchestre, qui projette immédiatement Daniele Gatti dont c’était le premier Pelléas comme une des références sur cette œuvre. Les autres piliers du fameux trépied lyrique ne s’élèvent pas à ce niveau, mais imposent le respect sans emporter totalement la conviction. Espérons que Gatti reviendra assez vite à « Tout l’air de la mer ». [wpsr_facebook]