On a beau avoir derrière soi nombre de Ring(s), depuis mon premier à Bayreuth en 1977, c’est toujours le cœur ému et serré qu’on entend l’accord de mi bémol majeur qui ouvre le Rheingold. C’est toujours le début d’une aventure, l’entrée d’une sorte de galerie qui vous aspire pour vous enlever du monde, et vous conduire de plus en plus vite: on a l’impression que le Ring nous aspire à toute vitesse vers le Crépuscule, et l’on finit par compter avec regrets le temps qui reste: je me souviens, c’était systématique avec Chéreau, je commençais à angoisser, oui angoisser, au moment où je savais que je ne verrais plus le fameux rocher des Walkyries, l’un des plus beaux décors jamais construits, avec les magiques éclairages qui l’accompagnaient.

Pour moi, un Ring est une aventure, toujours recommencée et jamais vraiment la même. Lorsque cette aventure se passe dans la seconde Mecque wagnérienne, le Bayerische Staatsoper de Munich, dans le théâtre même de la création de Rheingold, alors évidemment, la machine psychique, mythique, émotionnelle du mélomane wagnérien commence à faire mouvoir ses engrenages intérieurs qui font battre le cœur encore plus vite, qui font revenir aux origines de ses propres passions musicales (cela tombe bien, c’est Rheingold, l’opéra des origines), et qui du même coup efface toutes les références personnelles du passé pour vivre pleinement celles qui s’offrent ce soir à nous.

Et cela tombe vraiment à point nommé: ce que veut nous faire vivre le metteur en scène Andreas Kriegenburg (1) c’est le récit, le simple récit du mythe, de ce mythe toujours recommencé du début et de la fin des dieux. L’impression qui immédiatement s’instille c’est que cette histoire est infinie, et qu’on ne va pas suivre un récit linéaire, mais un récit cyclique.

Ce qui nous frappe en ce début de Rheingold, c’est que ce que nous voyons pourrait être une vision “post-crépusculaire”: les dieux sont morts, et les hommes sont là, vivant dans une sorte d’innocence première. Au moment où le public s’installe, sur la scène, une centaine de figurants vêtus de blanc, installés pour un immense pique-nique, bavardant, flirtant, riant, buvant et mangeant dans une ambiance qui ne serait pas sans rappeler un immense “déjeuner sur l’herbe”, une sorte de Ur-Welt d’avant la chute incroyablement apaisant, faire d’un Eros discret mais aussi de “Philia”(2). D’autant que dans cette foule, on aperçoit au fond une fille du Rhin devisant agréablement avec Wotan et un géant, ou Alberich en grande conversation avec Froh. Avant le théâtre, il n’y a qu’une humanité oisive et pacifiée. Le théâtre naît lorsque la crise explose: les personnages sont en place, depuis l’aube du monde, et il vont jouer l’éternel recommencement du monde où à la paix voulue fait place le désir, l’envie, la soif de pouvoir et d’or: que je jour disparaisse ou que le jour renaisse, la paix reste étouffée par les soifs des hommes ou des dieux, qui mènent à l’abîme et à l’explosion finale: telle est l’histoire cyclique, très simple, qui se met en place dès que ces hommes en blanc se lèvent, se dénudent presque complètement, et se peignent en bleu, de ce bleu profond à la Yves Klein qui sera celui du Rhin. Ce qui était étalement oisif de la paix devient immédiatement théâtre, et vision.

Car les filles du Rhin nagent dans un Rhin fait de corps enlacés, qui remuent érotiquement au son du prélude, en une chorégraphie (de Zenta Haerter) très claire et très organisée produisant une image qui renvoie au Venusberg de Tannhäuser (ce serait plutôt ici un “Venusfluß”), un Venusberg où Eros et même Agapè voire Philia seraient unis. Car l’enjeu est bien celui là: pour garder l’or, dans le Rhin, il faut aimer, et l’or lui même n’est qu’un corps doré, une sorte de statue dorée endormie portée par d’autres corps. Ainsi, ce Rhin qui est un fleuve de corps enlacés est bien ce qui fait la vie, une vie d’amour, qui va justifier que celui qui va s’emparer de cet or inondé d’amour ne peut que renoncer à l’amour. Cette logique apparaît avec une évidence cristalline, l’évidence de l’eau pure du Rhin, source de vie. On pense du même coup que le retour de l’Or aux filles du Rhin, à la fin du Crépuscule, va recréer ce lieu de la première fraîcheur et de l’innocence première, et du même coup engendrer d’autres histoires de désir et de pouvoir. Le Ring est bien un cycle, justement par qu’il est “Ring”.

Cette première scène, totalement neuve, d’une intelligence et d’une simplicité surprenantes, va donner sa couleur à tout ce prologue. Andreas Kriegenburg, qui est plus un homme de théâtre qu’un homme d’opéra, qui il y a trois ans ne s’intéressait pas à Wagner et qui en pensait ce que pensent toux ceux qui ne l’aiment pas, a été séduit par le récit, et va entreprendre de raconter ce récit que, dit-il, les hommes se racontent pour l’éternité. c’est le récit d’un monde qui ne cesse de se raconter, le Mythos pur, la parole mythique dans sa traduction la plus simple.

D’où des choix totalement à rebours de ce qu’on a vu récemment: on est à rebours d’un Ring qui serait envahi de technologie, Cassiers à Berlin et Milan serait plutôt sur la ligne de Kriegenburg, mais il a choisi la technologie la plus acrobatique pour dire cette histoire, ce qui brouille un peu les pistes, Lepage à New York encore plus, mais on sait qu’il s’est vite essoufflé à raconter une histoire de bande dessinée en utilisant de manière systématique une structure qu’il tord dans tous les sens, mais au bout de 16 heures, on en a assez et on a tout vu. Kriegenburg va aussi a rebours du Regietheater traditionnel où toute histoire en raconte une autre (histoire du capitalisme, histoire du pouvoir, histoire du désir) où le Walhalla peut être Germania (chez le triste Krämer à Paris) où la transposition est un principe irréductible.

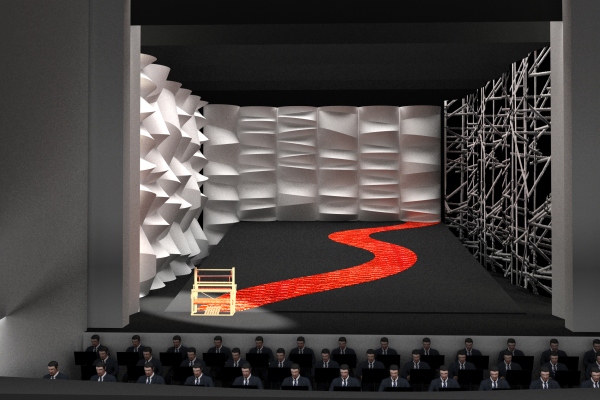

Au contraire de tout cela Kriegenburg va créer avec son décorateur Harald B.Thor une série de solutions et d’images faites d’élément premiers: décor conçu comme une immense boite de bois, quelques cubes, et des effets presque exclusivement créés par des corps, des êtres, une humanité qui va être le Rhin, ou la structure même des géants, ou le socle cendré sur lequel évolue Erda, ou le Walhalla lui même lorsqu’il n’est pas réduit à un coup de pinceau blanc, ou l’arc en ciel final, figuré par des plaques dorées sur lesquelles courent lumières et brouillard portées par ces “servants”, avec un efficace travail sur la lumière de Stefan Bolliger.

Les Dieux, tous en cheveux blonds platinés ou blancs, en costume d’aujourd’hui, smoking et chemise ouverte pour Wotan, robe noire très seyante et hauts talons pour Fricka, légèrement plus “fun” mais pas trop pour Fricka, les géants en bleu de travail (ça c’est plus commun), et costume négligé pour Alberich, tandis que les filles du Rhin sont en robe claire “vert d’eau” (il fallait au moins ça!)quant à Loge, il arbore un costume rouge de Monsieur Loyal avec canne à pommeau qui le fait ressembler à un vieux Dandy un peu fatigué avec de longs cheveux blancs à la Liszt: aucun “costume” qui identifierait monstres ou dieux, ou sirènes. Mais le spectateur identifie facilement qui est qui, car le travail de Kriegenburg porte sur la clarté et la simplicité: tout est d’une grande fluidité.

Deux exemples de cette simplicité, dans la scène du retour de Nibelheim, les Dieux vieillis par l’absence de Freia, rentrent en scène incapables de faire un pas et avec chacun deux servants leur mettant les jambes l’une devant l’autre, ou bien, dans la scène précédente, dite de “Nibelheim”, pour rendre Alberich invisible, ce sont des figurants pointant des lampes de mineur très puissantes sur le public qui rendent aveugle le public et du même coup Alberich invisible aux yeux de tous. Le Dragon est un serpent en flammes, éclairé par les lampes de mineur ou la grenouille finale est une jeune danseuses toute menue. Solutions simples, claires, lisibles,

Cette scène d’ailleurs, obtenues en soulevant le plateau qui devient ainsi une pente glissante, laissant au fond voir un filet de lumière où passent les ouvriers portant inlassablement l’or, tableau inspiré des mines africaines d’or ou de diamant et des conditions de travail épouvantables qui y règnent, les ouvriers meurent, et chaque cadavre tombe dans un trou dont s’échappe une haute flamme à chaque chute, un univers d’esclavage proche de conditions concentrationnaires.

De même les géants apparaissent sur de grands cubes formés d’amoncèlement de cadavres, chaque pouvoir se construisant sur la mort de l’humain.

Si l’ensemble du livret est scrupuleusement suivi et illustré, quelques idées de lecture sont assez riches, comme le meurtre de Fasolt, rendu possible parce que Loge, alimentant la malédiction de l’or et donc orientant le destin, donne un poignard à Fafner pour lui faciliter la tâche, ainsi aussi de la relation de Fasolt à Freia, qui est rendue plus subtile dans la mise en scène parce qu’elle est réciproque: Freia est visiblement séduite, et il y a de la tendresse dans la réunion des deux personnages. Ainsi donc lors de la montée au Walhalla, quand tous les dieux sont réunis seule Freia est isolée sur la droite, plus hésitante, voire résistante, quand les filles du Rhin chantent à trois, telles trois grâces perdues, et que le Rhin (toujours représenté par les figurants) n’exprime plus que des timides mouvements.

Ainsi donc ce qui caractérise ce travail c’est d’abord l’inventivité, née aussi d’une volontaire simplicité, qui n’est jamais simple illustration plate, mais toujours l’occasion de créer une imagerie qui fasse sens. Et cette volonté de faire sens donne à l’ensemble une grande finesse et une grande subtilité (c’est l’évidence de la scène des filles du Rhin) par des images qui illustrent, signifient, et aussi annoncent quelque chose de l’histoire qui est raconté.

A ce remarquable travail correspond un travail musical de haute volée de Kent Nagano. Je sais bien que ce chef n’est pas trop aimé en France, malgré le beau travail qu’il fit jadis à Lyon, et qu’on l’estime souvent froid, mécanique, sans âme. Beaucoup le considèrent à l’opposé d’un univers wagnérien fait de puissance, de lyrisme, du sublime.

De fait son approche dès le prélude surprend, car le son est très clair, les groupes très bien identifiés, comme dans une sorte de Lego musical fait de briques qui ne se lient pas vraiment ensemble. On est surpris par cette relative absence de legato, mais en même temps, on sent une cohérence avec l’univers très “geométrique” de l’espace. Pourtant, dès la fin du prologue et la scène du Rhin, cette construction sert de manière tellement évidente la lisibilité du projet scénique, qu’elle construit et devient l’armature même de la Gesamtkunstwerk, et alors, on trouve même dans ce travail du lyrisme, un attendrissement et de l’âme. Il n’est pas étonnant qu’il obtienne un fulgurant triomphe au baisser de rideau, car , avec l’orchestre extraordinaire de la Bayerische Staatsoper, rompu à ce répertoire, d’une précision et d’une netteté qui devraient être un modèle (les cuivres! – avec quelques problèmes au tout début cependant-les bois!), il est l’artisan de la réussite de la soirée.

Venons en au point moins rutilant de la soirée, une distribution dans l’ensemble assez pâle, qui révèle des chanteurs de haut niveau, mais qui crée aussi de la déception.

Un point cependant positif pour tous, la diction du texte, exemplaire. Le texte est entendu, reconnu, coloré d’une manière tout à fait exceptionnelle et c’est quand même chez Wagner le point crucial. Même lorsqu’il n’est pas chanté de manière exceptionnelle, le fait qu’il soit dit et entendu est (presque) suffisant. Dans l’ensemble, les chanteurs ne sont pas exceptionnels, même s’ils sont tous dans l’ensemble solides. C’est le cas des deux géants, Thorsten Grümbel et Steven Humes, qui ont des voix claires, Fasolt est presque tendre (mais le rôle le veut…), très bien posées, mais qui ne sont pas ces voix profondes à la Salminen qu’on attend généralement. C’est le cas des deux dieux Froh et Donner (Sergey Shorokhodov et Levente Molnár) au style élégant et particulièrement ce dernier dans l’appel final (Heda, heda hedo), c’est aussi le cas d’Elisabeth Kulman, un modèle de diction du texte, mais qui n’a pas la présence vocale d’une Sophie Koch (qui sera Fricka à Munich cet été) ou même d’une “vétéran” comme Doris Soffel, il lui manque une autorité et une présence qu’elle n’a pas vraiment et une vie intérieure, c’est une Fricka un peu distante et froide, malgré le joli jeu du début de la scène 2 avec les chaussures de Wotan.

En revanche les filles du Rhin, Evi Nakamura (Woglinde) et notamment Angela Brower (Wellgunde) et Okka von der Damerau (Floßhilde) magnifiques, composent un trio modèle, d’une extraordinaire musicalité et d’une sensualité naïve rarement aussi bien mise en valeur.

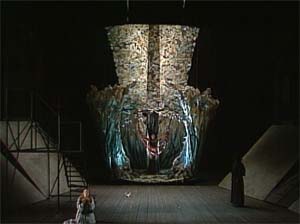

La Erda de Catherine Wyn-Rogers bénéficie de l’incroyable écrin que lui offre la mise en scène, arrivée dressée sur un socle de corps cendrée, elle frappe immédiatement, et son chant, bien timbré, au grave somptueux, accompagné par un orchestre que j’ai trouvé étonnant dans cette scène, mystérieux, profond, prenant, prend un écho qu’on n’imaginait pas. Enfin, la contrition de Wotan, Dieu du jour, et ex amant de la nuit, et la manière dont il va se lover à ses pieds, est une image d’une infinie tendresse. Vraiment une réussite, dont on ne sait si c’est l’art de Kriegenburg ou l’art de Wyn Rogers qui la provoque.

Grosse déception la Freia de Aga Mikolaj, plus pâle, qui souffre peut-être de son personnage de blonde platinée un peu stupide, la voix est techniquement posée, mais n’a pas la réserve d’aigu qui fait que dans toute Freia on entend une future Sieglinde en écho. Son chant manque d’engagement, de présence: pas d’âme, pas de vibration, le chant d’une poupée. Dommage pour ce qui devrait être la voix la plus passionnée du plateau.

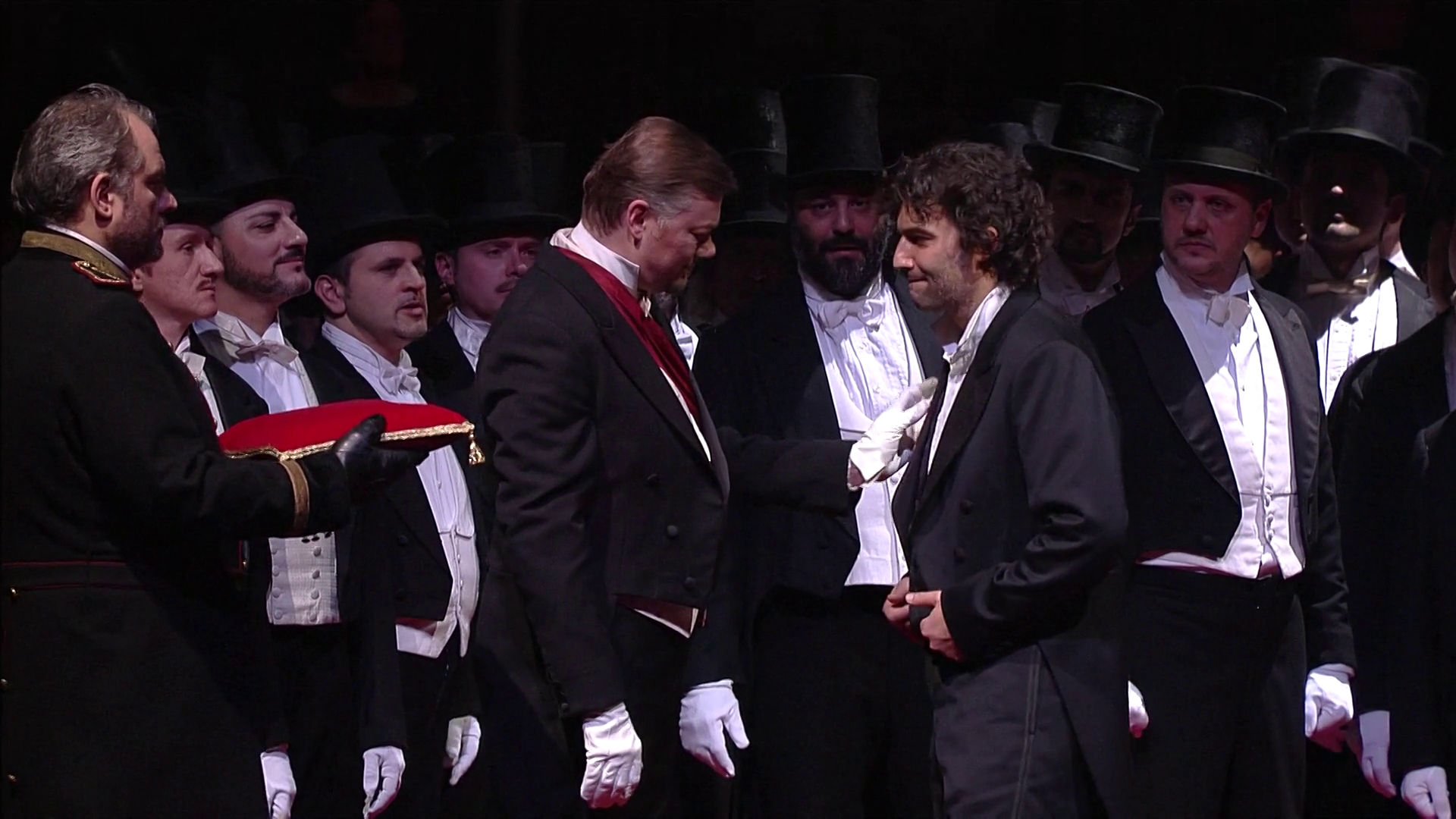

Grande réussite en revanche pour les deux Nibelung: l’Alberich bien connu, vibrant et assez juvénile de Johannes Martin Kränzle, au chant d’une humanité déchirante, le chant d’un oiseau blessé et qui fait mal, se montre capable de donner tant de couleurs dont celle de l’émotion: la scène du Rhin, où il est déshabillé par les corps-Rhin, est scéniquement et vocalement impressionnante (plus par le style et la couleur d’ailleurs que par le volume) et celle où Wotan et Loge lui volent l’anneau, est saisissante: tenu prisonnier par la lance de Wotan qui court le long se ses deux bras, sous les manches de son veston, il prend un aspect presque christique. Grand moment.

Ulrich Reß, un chanteur “maison” est aussi un Mime exemplaire, aux accents à la Vogt, avec une voix fortement nasalisée et au volume conséquent. Bel exemple de chant de caractère parfaitement maîtrisé.

Egils Silins, baryton basse letton, est un Wotan parmi les plus solides du moment, mais pas forcément des plus spectaculaires. le timbre est assez clair, charnu, la couleur est agréable. Les aigus ne sont pas parmi les plus marquants, mais l’ensemble du personnage est bien dessiné. Ce n’est pas un des Wotan qui vous marquent une génération, mais c’est quand même un artiste qui accompagne avec honneur la représentation et très demandé par les théâtre en ces temps où les Ring poussent comme les champignons après l’orage.

Enfin, Stefan Margita dans Loge, qui n’a pas du tout la mobilité scénique qu’on a pu voir chez Gerhard Siegel par exemple, mais qui a une ductilité dans la diction qui époustoufle, une diction qui donne au texte les mille couleurs dansantes d’un flamme. Rarement j’ai entendu un texte plus intelligemment et plus justement dit, projeté, mâché. Il a un peu perdu dans les aigus par rapport à Jenufa (il y chantait un magnifique Laca) que j’entendis dans ce théâtre il y a quelques années, mais il reste un tel artiste et propose un personnage d’une telle élégance qu’on peut dire “Chapeau bas”.

En conclusion, ce Rheingold est vraiment une réussite, même avec quelques voix un peu en deçà de ce qu’on pourrait espérer de Munich, grâce à une mise en scène surprenante, très neuve, très fidèle en même temps à l’histoire et au récit et à une direction pleinement en phase et particulièrement précise et claire.

Il reste à gagner le pari de la durée. Il reste environ 14h de spectacle et il faut que les fruits passent la promesse des fleurs. Ce soir, les fleurs étaient si nombreuses que l’aventure dont je parlais au début n’est pas sans risque. En tous cas, cette soirée a donné une couleur qui évidemment excite la curiosité et l’envie du spectateur. Il a soif de voir les promesses de l’Or se réaliser. [wpsr_facebook]

(1) Andreas Kriegenburg, né à Magdeburg en 1963, est l’un des metteurs en scène les plus en vue en Allemagne aujourd’hui. Il a commencé comme menuisier au Théâtre de Magdeburg, il a été metteur en scène résident au Thalia Theater de Hambourg, il est aujourd’hui depuis 2009 résident au Deutsche Theater de Berlin (auprès de l’intendant Ulrich Khuon). Son expérience à l’opéra (outre ce Ring) se limite à une belle édition de Wozzeck au Bayerische Staatsoper.

(2) Juste pour préciser rapidement et schématiquement: Eros, c’est l’amour physique, Agapè, l’amour spirituel, et Philia l’amitié. Le monde de Kriegenburg avant la chute à mon avis donne à voir un monde syncrétique qui unirait toutes les formes d’amour.