Lors de ma première lecture de la saison 2011-2012, La Veuve Joyeuse avec Susan Graham et Bo Skhovus dans la production de Jorge Lavelli était le seul titre qui avait fait tilt dans ma tête, à cause de Lavelli, et à cause de Graham. Susan Graham a été remplacée dans des représentations précédentes, mais elle est là ce soir, avec Bo Skhovus et toute la distribution.

Je ne peux m’empêcher d’être un peu déçu, malgré un beau plateau, qui comprend outre Graham et Skhovus, deux pures légendes: Harald Serafin, 81 ans, le Danilo des années 70, qu’il a chanté 1700 fois, le chanteur d’opérette le plus connu d’Autriche, une immense vedette qui ce soir chante Mirko Zeta, et Franz Mazura, 88 ans, dans le rôle parlé du Majordome Njegus qui est toujours incroyable de mobilité et de bonne humeur en scène.

Je vais essayer d’analyser le sentiment qui m’a pris à la sortie du Palais Garnier d’être resté sur ma faim.

Il y a deux manières possibles d’aborder aujourd’hui l’opérette:

– on joue le jeu du 1er degré, couleurs, décors somptueux, foule en scène et surtout pas trop de questions sur le livret

– on aborde l’œuvre selon un point de vue décalé et on la questionne, c’est ce qu’a fait Christoph Marthaler avec La Grande Duchesse de Gerolstein, et surtout avec La Vie Parisienne, qui est un inoubliable chef d’œuvre (Vollsbühne Berlin, 1997) changeant radicalement le regard: un de ces spectacles pour lesquels il y a un avant et un après.

En 1997 aussi, Lavelli met en scène cette Veuve Joyeuse , très bien accueillie à l’époque, déjà avec Bo Skhovus (avec 15 ans de moins…), mais aussi avec Karita Mattila et surtout Armin Jordan dans la fosse, un vrai grand chef, c’est Jordan qui fit le succès.

Lavelli est attiré par le monde de l’opérette, surtout par ce que ce monde nous indique du Monde, autour de ce genre ou de son exploitation, j’ai vu au théâtre “Opérette” de Gombrowicz, à la Colline, et Orphée aux Enfers à l’Espace Cardin (un bon spectacle et donc un bon souvenir), deux production qui l’une travaille sur une vision de l’opérette, et l’autre sur un regard très ironique sur le Monde.

Sa Veuve Joyeuse s’achève par un Cancan échevelé (et prodigieux!) et l’apparition surprenante d’Anges noirs qui envahissent l’espace horizontal et vertical, sans doute annonciateurs des malheurs qui éclatent sur ce monde Austro-hongrois du début du siècle, mais pas seulement: on sait que Lehàr lui-même fut inquiété pendant la seconde guerre mondiale (sa femme était juive), mais par chance, Hitler adorait sa musique…La trame de l’opérette elle-même part de la faillite d’un Etat (le Pontévédro, sans doute allusion à la faillite du Montenegro) à la recherche des millions de la veuve pour se renflouer (chaque allusion à la dette d’un Etat est dans la salle suivie de ricanements, allez savoir pourquoi…!). Le politique n’est donc pas absent et Lavelli produit un spectacle où, final mis à part, on a l’impression que la fête n’est jamais tout à fait gaie, jamais tout à fait échevelée, et qu’il bride les choses en les mettant à distance: la scène des grisettes chantée par des dames mûres au physique abondant pour la plupart en est aussi un indice.

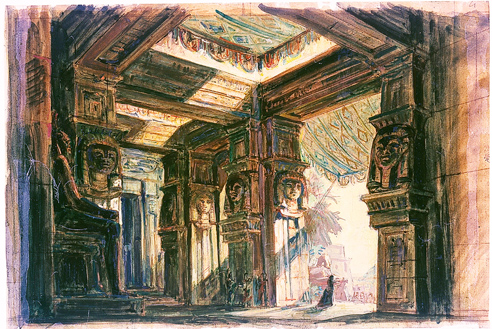

Le décor de Antonio Lagarto, une construction de type vaguement Bauhaus, en tous cas d’une architecture moderne des années 20, délimite un espace unique quelquefois scandé par des rideaux de théâtre de velours rouge, principe que Lavelli avait déjà utilisé dans son Faust: la structure circulaire y fait irrésistiblement penser, on a simplement changé d’époque et d’architecture, pas de scansion de l’espace.

Sans doute aussi le fait de diviser le spectacle en deux parties très inégales, 1h30/25min accentue l’impression que les choses sont un peu longuettes. De fait le public ne semble pas enthousiaste. On pouvait jouer la folie débridée, suicidaire, on joue tantôt cette folie, tantôt le romantisme, tantôt le vaudeville, tantôt l’ironie: bref, on a l’impression qu’on ne choisit pas de ligne.

Je pense que l’impression de longueur ou de platitude vient aussi en grande partie d’une direction musicale d’Asher Fisch (le chef du fameux Don Carlo munichois de janvier dernier) en place mais sans plus, sans relief, et surtout sans finesse, qui a tendance à couvrir souvent les voix et qui oblige Skhovus à s’égosiller. Pour que ce type de répertoire produise à l’opéra ses effets, il faut un grand chef qui sache à la fois avoir l’énergie, l’élegance, le rythme et surtout l’envie, pour entraîner le public et le plateau derrière lui. Asher Fisch met les choses en place, mais ne propose aucune piste d’interprétation, et surtout ne soigne pas vraiment l’équilibre fosse/plateau.

Et le plateau souffre, il faut bien attendre 1/4 d’heure pour que Susan Graham trouve ses marques, ajuste le volume, et donc qu’on l’entende. Bo Skhovus dont la voix n’est plus ce qu’elle était, doit souvent pousser le volume au point qu’il finit par se fatiguer. Même constatation pour le couple Valencienne (Ana Maria Labin) Camille de Rosillon (Daniel Behle). Il reste qu’on a un plateau de bon niveau: Ana Maria Labin et Daniel Behle forment un couple particulièrement séduisant vocalement, notamment pour Daniel Behle, très belle voix de ténor, mais aussi pour Ana Maria Labin, très vive en scène, à l’aigu facile. Signalons parmi les nombreux rôles secondaires le bon Cascada de Edwin Crossley-Mercer.

Bo Skhovus a désormais cette voix voilée, et une émission forcée, quelquefois poussive, dont on a toujours l’impression qu’elle ne sortira pas (alors que les aigus finissent par sortir et faire émerger un timbre chaleureux) mais en même temps des qualités de diction et d’interprétation phénoménales. Mais ce qui frappe surtout, c’est la composition du personnage, très rodée, un de ses personnages d’homme un peu désabusé qui noie son ennui dans l’alcool (comme il l’était dans Don Giovanni à Aix, ou en Onéguine à Amsterdam) dont il est familier, mais là, il est proprement extraordinaire, il chante, il danse, il saute, mais aussi il joue, et de manière très fine, bien plus fine que l’orchestre.

Susan Graham est mezzo, ce qui peut surprendre pour Hanna Glawari, et elle a du mal au début à se faire entendre, la voix est trop grave, couverte par l’orchestre, mais après quelques minutes, les choses se mettent en place notamment dans les ensemble, puis dans les parties solistes: on peut alors admirer la pureté du timbre, la technique d’appui qui fait qu’elle domine en volume, impressionnant, en contrôle du son (elle sait faire des notes filées, chanter piano, passer de manière homogène du piano au fortissimo) et en abattage, au fur et à mesure qu’on avance dans l’intrigue. Nous savions qu’elle était une chanteuse magnifique (Sa Charlotte à Bastille m’avait beaucoup impressionné), nous en avons la confirmation.

Ballet et chœur épousent parfaitement les intentions du metteur en scène, et il faut saluer la belle performance du ballet et de la chorégraphie de Laurence Fanon, notamment le Cancan final, qui emporte la salle.

Sans ce troisième acte ramassé et vif, il faut reconnaître un certain défaut de vitalité.

Sans ce troisième acte ramassé et vif, il faut reconnaître un certain défaut de vitalité.

Au total l’impression qui domine dans cette déception légère est celle d’une responsabilité nette du chef, qui n’a pas su cueillir cette touche de raffinement sans laquelle l’opérette viennoise est un produit banal et un peu gnan gnan. Il faut écouter les enregistrement de Lovro’ von Matacic ou Otto Ackermann avec Schwarzkopf et Gedda ou celui de Karajan (avec une Elisabeth Harwood pâlotte) pour comprendre ce qu’un chef peut faire de cette musique. Une fois de plus les choix de chef à l’Opéra de Paris posent problème.

Mais on sort en fredonnant Weib!Weib!Weib! c’est donc que malgré tout un courant est passé, même si beaucoup exprimaient en sortant leur relative déception. Suivons donc ce courant, mais il est l’heure(exquise) d’aller dormir.

[wpsr_facebook]