La vie de l’opéra à Londres est riche, deux grandes scènes et de nombreuses petites compagnies, qui offrent à des jeunes chefs l’occasion de faire grandir leur répertoire (il en fut ainsi pour le jeune italien Daniele Rustioni qui rappelle à chaque interview combien ce système lui a permis d’élargir son répertoire). Les deux grandes scènes, le ROH (Royal Opera House Covent Garden) et l’ENO (English National Opera au London Coliseum) se partagent le marché, l’une est la scène officielle, l’opéra royal, la référence, et l’autre la scène plus populaire, présentant tous les ses opéras en langue anglaise, mais aussi osant scéniquement ce que le ROH n’ose pas. L’une lance et ose metteurs en scènes, chanteurs, chefs, l’autre consacre. Le jeu est bien huilé, et ma foi, c’est une réussite qui dure depuis très longtemps.

Royal Opera House Covent Garden

Les managers passent, les années passent, les décennies passent et Covent Garden est un théâtre d’une remarquable stabilité. Ce fut le premier opéra étranger que je visitai, à 21 ou 22 ans, tout jeune fan, pour aller voir la star des basses, Nicolai Ghiaurov, dans Boris Godunov (j’en profitai pour aller voir une autre star mythique de mon enfance, Ingrid Bergman dans une pièce de théâtre de Somerset Maugham, The constant wife): Londres à l’époque n’était pas vue par le monde comme la capitale de la City, mais la capitale de l’alternatif, de toutes les modes du jour, notamment vestimentaires, et tout y était moins cher, les disques, les hôtels, la nourriture: bref, tout a changé.

Pas Covent Garden, ni la vie musicale londonienne qui reste toujours une référence, avec ses orchestres, ses salles de concerts variées, Barbican, Royal Albert Hall, QEH (Queen Elizabeth Hall), ses opéras. Je me souviens de virées aux Proms de Covent Garden, où les fauteuils d’orchestre étaient enlevés, où le public après 6 ou 7 h de queue s’installait sur la moquette pour 2£ et pour voir par exemple tous les Mozart dirigés par le regretté Sir Colin Davis avec Kiri Te Kanawa dont tous les mélomanes parisiens étaient amoureux!

Alors un regard vers Londres, que je ne fréquente plus avec constance (I’m not a constant Wanderer), un retour vers Londres s’impose, car les saisons sont tout de même séduisantes et passer le Channel n’est plus un problème, on peut même, avec un peu de chance, faire un aller et retour dans la journée avec l’Eurostar.

Sept nouvelles productions sur une grosse vingtaine de titres sur la scène principale, et des productions plus expérimentales dans la salle toute proche du Linbury Studio Theatre.

La saison, dit Kasper Holten, le directeur du ROH, célèbrera Verdi avec une nouvelle production des Vêpres Siciliennes en français (Stephan Herheim) et Wagner par une nouvelle production de Parsifal. A Londres comme ailleurs, quelques chefs de premier plan (Antonio Pappano, directeur musical, Andris Nelsons, John Eliott Gardiner Semyon Bychkov et Sir Simon Rattle) mais plutôt de bon chefs d’opéra qu’on voit un peu partout, mais qui ne sont pas encore des références (comme Bertrand De Billy, Nicola Luisotti ou Maurizio Benini), ou des jeunes qui montent (Cornelius Meister, Henrik Nánási, Dan Ettinger, Teodor Currentzis). Des choix bien plus ouverts qu’à Paris par exemple.

Tout commence en septembre (8 repr.), février, mars par une reprise de Turandot, dirigée en septembre par Henrik Nánási (tiens tiens, le tout nouveau directeur musical de la Komische Oper de Berlin) et Nicola Luisotti en février-mars (7 repr.) avec Lise Lindstrom (sept) / Iréne Theorin (février-mars), Marco Berti (sept) / Alfred Kim (février-mars) et la Liù de Eri Nakamura (sept.) et Ailyn Pérez (février-mars). Une reprise sans intérêt majeur, sinon la curiosité du chef Henrik Nánási (il faut toujours s’intéresser aux chefs émergents, en particulier s’ils officient ordinairement à la Komische Oper de Berlin, Kirill Petrenko et Patrick Lange en viennent).

Autre reprise d’automne, Le Nozze di Figaro, mise en scène David McVicar, direction John Eliott Gardiner (8 représentations en septembre et octobre) et NN en Mai (4 représentations qui devaient être dirigées par Sir Colin Davis) avec deux distributions très différentes, respectivement en automne et en mai: Luca Pisaroni / Alex Esposito (Figaro), les meilleurs Figaro du moment (avec Vito Priante), Lucy Crowe / Camilla Tilling (Susanna), Christopher Maltman / Gerald Finley (Il Conte), Rebecca Evans / Sally Matthews (La Contessa). Des distributions solides, assez attendues, avec un Conte de Christopher Maltman à considérer en automne. Rien d’exceptionnel, mais du solide.

Toujours en septembre et octobre, une reprise qui devrait intéresser: 6 représentations d’Elektra de Strauss, mise en scène de Charles Edwards, mais surtout direction d’Andris Nelsons, avec l’Elektra de Christine Goerke, Adrianne Pieczonka en Chrysothemis, la Klytämnestra de Michaela Schuster, et Iain Paterson (Orest) et John Daszak en Ägisth. Vaudra le channel, pour Andris Nelsons surtout.

Première nouvelle production de l’année, en octobre novembre et pour 8 représentations dont le 4 novembre dans les cinémas, Les Vêpres Siciliennes en version originale française de 1855, y compris le ballet (la représentation durera 4h30 minutes). Les dernières années, on a vu Les Vêpres Siciliennes à Genève, à Amsterdam, à Francfort, maintenant à Londres, bientôt à Copenhague, mais pas à Paris, dont le directeur-devait-relancer le-chant-français. La direction musicale est assurée par Antonio Pappano et la mise en scène par Stephan Herheim: avant même de considérer la distribution, il faut y aller; et cela se confirme presque au vu de la distribution, Bryan Hymel (Henri), l’Enée des Troyens qui remplaça Kaufmann, Marina Poplavskaia (Hélène), Michael Volle en Montfort et Erwin Schrott en Procida (là je doute, et pour le style, et pour la voix, et pour la prononciation). Mais on viendra, évidemment. On ne peut manquer un tel événement.

Pour 5 représentations (31 octobre-15 novembre), le ROH reprend Wozzeck dans la mise en scène de Keith Warner et une très belle distribution: Simon Keenlyside, Karita Mattila (Marie: une Marie d’exeption), Gerhard Siegel (le capitaine), John Tomlinson (le docteur) et Endrik Wottrich(le tambour major), dirigé par Mark Elder, ce qui hélas tempère très sérieusement mon enthousiasme.

Du 30 novembre au 18 décembre (6 représentations), avec une transmission dans les cinémas le 18 décembre, une nouvelle production de Parsifal, dans une mise en scène du britannique Stephen Langridge et dirigé par Antonio Pappano, avec Simon O’Neill et Angela Denoke, entourés de René Pape (Gurnemanz), Gerard Finley (Amfortas) et Willard White (Klingosr). Une belle distribution, mais sans vraie surprise et qui ne devrait pas valoir une traversée du Channel: on voit partout en Europe des Parsifal de même facture.

A côté de la grande salle de Covent Garden, et à deux pas, une vraie saison de spectacles hors des sentiers battus au Linbury Studio Theatre, avec quelques spectacles intéressants:

– autour d’un livret de David Pountney, composé et mis en scène par Ben Frost, The Wasp Factory, d’après le roman de Iain Banks pour 6 représentations du 2 au 8 novembre.

– Greek/The Killing Flower (Luci mie Traditrici) produite par Music Theatre Wales, une structure de théâtre musical intimiste très active et très inventive. Greek est une réécriture du mythe d’Œdipe par Mark-Anthony Turnage (4 soirées du 21 au 26 octobre) et The Killing Flower (Luci mie Traditrici) une œuvre de Salvatore Sciarrino sur l’histoire de Carlo Gesualdo, le 24 octobre 2013, les deux œuvres dans une mise en scène de Michael McCarthy et sous la direction de Michael Rafferty.

– How the Whale Became une œuvre pour enfants d’après le roman de Ted Hughes, le grand poète anglais, qui écrit une posée inspirée par les grands mythes gaéliques, la nature, et qui a beaucoup écrit pour les enfants.

Au quotidien du 10 décembre au 4 janvier (commande du Royal Opera House à Edward Kemp pour le livret et au compositeur Julian Philips).

Revenons à la grande salle pour deux reprises d’un intérêt limité, notamment pour cette Carmen mise en scène de Francesca Zambello et dirigée par Daniel Oren (10 représentations du 16 décembre au 9 janvier) avec Elina Garanca alternant avec Christine Rice et Roberto Alagna alternant avec Younghon Lee, en Escamillo Vito Priante/Kostas Smoriginas et en Micaela Veronica Cangemi(!)/Sarah Fox. tout le monde se précipitera à la distribution A!

Autre reprise, Manon de Massenet dans la mise en scène de Laurent Pelly, dirigée par Emmanuel Villaume qu’on voit partout sauf en France avec Ermonela Jaho alternant avec le nouveau soprano émergent Ailyn Pérez, et Matthew Polenzani dans Des Grieux pour 7 représentations du 14 janvier au 4 février. Soit.

Pour 7 représentations aussi du 1er au 24 février (dans les cinémas le 12 février), une nouvelle production de Don Giovanni mise en scène de Kasper Holten, le manager du Royal Opera House, dirigée par Nicola Luisotti dans une bonne distribution dominée par Mariusz Kwiecien, Alex Esposito (Leporello), Malin Byström (Anna), Véronique Gens (Elvira), le Don Ottavio d’Antonio Poli, et le couple Elizabeth Watts et Dawid Kimberg comme Zerlina et Masetto sans oublier le Commendatore d’Alexander Tsymbalyuk. Distribution intéressante à usage local, mais qui ne justifie pas non plus une traversée de tunnel.

Après ce Don Giovanni, une reprise promise au succès de la production désormais mondiale de La Fille du Régiment de Laurent Pelly, créée à Londres, avec Patrizia Ciofi et Juan Diego Florez (sauf le 18 mars où Tonio sera chanté par Frédéric Antoun), Pietro Spagnoli, Ewa Podles et Dame Kiri Te Kanawa dans la Duchesse de Crackentorp (comme à Vienne). Une série très alimentaire dirigée par Yves Abel du 3 au 18 mars.

Du 14 mars au 2 avril (7 représentations), une nouvelle production de Die Frau ohne Schatten dirigée par Semyon Bychkov dans la très bonne mise en scène de Claus Guth déjà vue à la Scala. La distribution voisine de celle de la Scala comprend Emily Magee (L’impératrice), Johan Botha (L’Empereur), Michaela Schuster (la nourrice), Johan Reuter (Barak) et (hélas) Elena Pankratova (la femme du teinturier).

Une reprise du Faust de Gounod très attendue en avril (7 soirs du 4 au 25 avril), dirigée par Maurizio Benini, dans la mise en scène de David McVicar, avec Anna Netrebko et Joseph Calleja, mais aussi Bryn Terfel et Simon Keenlyside: une splendide distribution qui attirera du monde, et une production accompagnée au Lindbury Studio Theatre de deux variations sur le thème de Faust, l’une de Luke Bedford sur un livret de David Harrower, l’autre F4u5t, de Matthew Herbert, une variation électronique sur le Faust de Gounod.

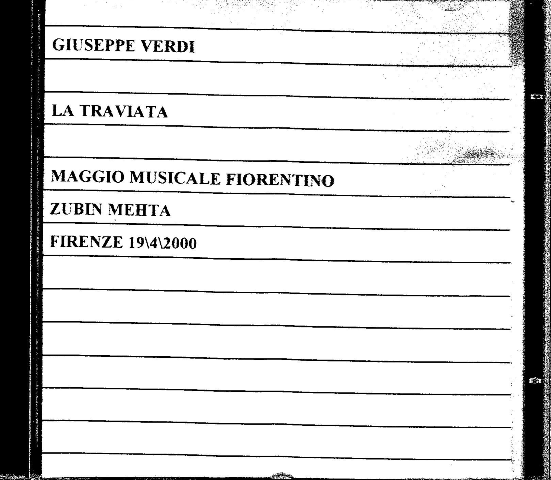

11 représentations alimentaires de La Traviata dans la mise en scène de Richard Eyre, dirigée par Dan Ettinger (sauf le 20 mai, par Paul Wynne Griffiths), du19 avril au 20 mai, avec en alternance Diana Damrau et Ailyn Pérez, Francesco Demuro et Stephen Costello (Alfredo), Dimitri Hvorostovsky et Simon Keenlyside (Germont) et 12 représentations tout aussi alimentaires de Tosca, mise en scène Jonathan Kent du 10 mai au 26 juin, dirigé par Teodor Currentzis et pour les 4 dernières à partir du 16 juin Placido Domingo. La distribution comprend en alternance Oksana Dyka (je dirais Insana Dyka! lamentable choix) et Sondra Radvanovsky (tellement mieux), Roberto Alagna en Mario alternant avec Riccardo Massi, Thomas Hampson et Sebastian Catana en Scarpia. Reprise sans intérêt qui précède une nouvelle production quant à elle, pleine d’intérêt, des Dialogues des Carmélites, du 29 mai au 11 juin, dans la mise en scène de Robert Carsen vue un peu partout (Scala, Oviedo, Ljubliana, Theater an der Wien) dans une distribution, il faut bien le dire, exceptionnelle: Magladena Kozena, Sophie Koch, Anna Prohaska, Deborah Polaski, Thoams Allen, Yann Beuron et le tout dirigé par Sir Simon Rattle. Là on peut déjà réserver son Eurostar.

Après la Manon de Massenet, la Manon Lescaut de Puccini dans une nouvelle production de Jonathan Kent, dirigée par Antonio Pappano, qui va attirer le monde lyrique international à cause du Chevalier Des Grieux de Jonas Kaufmann, entouré de Kristine Opolais et Christopher Maltman pour 7 représentations du 17 juin au 7 juillet, avec une projection dans les cinémas le 24 juin.

Une reprise de Ariadne auf Naxos dirigée par Antonio Pappano pour 5 représentations du 25 juin au 13 juillet, mise en scène de Christof Loy, avec la Primadonna de Karita Mattila, le Bacchus de Roberto Saccà, la Zerbinetta de Jane Archibald, ainsi que Thomas Allen et Markus Werba, une très belle distribution pour un week end londonien de début d’été surtout si on combine Ariadne avec Manon lescaut ci-dessus ou Maria Stuarda, la dernière nouvelle production de l’année dirigée par Bertrand De Billy (vous savez, ce chef français inconnu en France et connu de toute l’Europe), du 5 au 18 juillet (6 représentations) dans une mise en scène de Patrice Caurier et Moshe Leiser avec Joyce Di Donato, Carmen Giannatasio et Charles Castronovo.

C’est juillet, c’est le mois des touristes, c’est le moment d’afficher le standard des standards, La Bohème, dans la mise en scène ancienne de John Copley, dirigée par une autre baguette allemande qui monte, Cornelius Meister, sept représentations du 9 au 19 juillet avec deux représentations le 19 juillet et deux distributions : Ermonela Jaho et Angela Gheorghiu (Mimi), Giuseppe Filianoti et Vittorio Grigolo (Rodolfo), Markus Werba et Massimo Cavaletti (Marcello), Simona Mihai et Irina Lungu (Musetta). Du solide et du médiatique.

Et la saison se clôt sur deux représentations (25 et 26 juillet) du Welsh National Opera présentant Moses und Aaron d’Arnold Schoenberg, mise en scène de Jossi Wieler and Sergio Morabito direction de Lothar Koenigs avec Richard Angas et Rainer Trost.

Au Linbury Studio Theatre, l’English Touring Opera présentera King Priam de Michael Tippett et Paul Bunyan de Benjamin Britten en février, en mars, deux créations, non encore titrées, l’une de Elspeth Brooke et l’autre de Francisco Coll, ainsi qu’en avril les variations sur le thème de Faust dont il a été question plus haut, et juin, une production de Quartett de Luca Francesconi mise en scène de John Fulljames, ainsi qu’en juillet, un opéra-cabaret de HK Gruber, Gloria – a pigtale,

mise en scène de Frederic Wake-Walker, directeur artistique de l’Opera Group.

La saison du Royal Opera House alterne des productions vraiment intéressantes (Elektra, Les Vêpres Siciliennes, Les Dialogues des Carmélites, Maria Stuarda), mais beaucoup de titres rebattus et alimentaires, comme Bohème, Tosca, Traviata, Fille du Régiment, Carmen, Faust, et même Turandot ou Manon. Les autres nouvelles productions restent relativement attendues comme la Manon Lescaut avec Jonas Kaufmann, ou même le Parsifal et le Don Giovanni. incontestablement des productions attirantes, mais pas transcendantes, et une saison plutôt “conforme” dans l’ensemble, sans grande prise de risque ni même grande originalité: on reste par exemple un peu stupéfait qu’il n’y ait pas une autre grande production de Britten sur la scène nationale britannique l’année de son centenaire, même si la saison 2012-13 présente Gloriana; les grandes scènes internationales n’oseraient-elle plus oser?

English National Opera

Avec 10 nouvelles productions, 4 reprises et 4 opéras contemporains, soit 18 productions. l’English National Opera affiche une très bonne santé, en prise avec tout ce que l’Europe théâtrale compte de metteurs en scènes actuels, travaillant sur des visions renouvelées du grand répertoire traditionnel. Car l’ENO, l’opéra en langue anglaise, présente essentiellement des œuvres du répertoire, sur de longues séries, la plupart du temps 10 à 12 représentations, sa vocation étant de faire partager l’opéra à tous par une politique tarifaire relativement raisonnable (de 12£ à 99£) dans une (belle) salle à vision essentiellement frontale.

Fidelio, en coproduction avec la Bayerische Staatsoper, ouvre la saison le 25 septembre pour 7 représentations jusqu’au 17 octobre, dans la mise en scène décoiffante de Calixto Bieito, et sous la direction du directeur musical Edward Gardner, avec Emma Bell (Leonore) et Stuart Skelton (Florestan). Le chant anglo-saxon étant bien représenté dans les opéras du monde, pas de difficulté à afficher des chanteurs de réputation internationale pour chanter le répertoire en anglais.

Du 30 septembre au 6 novembre, Die Fledermaus, autre nouvelle production dirigée par Eun Sun Kim et mise en scène de Christopher Alden pour 11 représentations avec Tom Randle, Julia Sporsén, Jennifer Holloway et Edgaras Montvidas. Une coproduction avec la Canadian Opera Company de Toronto.

14 représentations de Madama Butterfly, une grande reprise de cette coproduction avec le MET mise en scène de Anthony Minghella reprise par Sarah Tipple, et dirigée par Gianluca Marciano et Martin Fitzpatrick avec Dina Kuznetsova ou Mary Plazas (Cio-Cio San), Timothy Richards (qui appartient à la troupe de la Komische Oper de Berlin) ou Gwyn Hughes Jones (F.B. Pinkerton).

Une nouvelle production qu’on verra à Aix en Provence et à Amsterdam, Die Zauberflöte (The Magic Flute) dans une mise en scène de Simon McBurney, dirigée par Gergely Madaras avec Ben Johnson (Tamino), Devon Guthrie (Pamina), James Creswell (Sarastro) pour 12 représentations du 7 novembre au 7 décembre.

Une reprise de Satyagraha de Philip Glass, en coproduction avec le MET, mise en scène de Phelim McDermott (le chef n’est pas encore connu) pour 6 représentations du 20 novembre au 8 décembre avec Alan Oke (M. K. Gandhi), Janis Kelly (Mrs Naidoo). Je l’ai écrit plus haut: les représentations d’opéra contemporain doivent faire l’objet de reprises, pour s’imposer dans une normalité que les seuls moments de création ne permettent pas.

Autre reprise magnifiquement distribuée, Peter Grimes de Benjamin Britten dirigée par Edward Gardner, mise en scène de David Alden en coproduction avec De Vlaamse Opera, l’Opera de Oviedo et la Deutsche Oper Berlin, avec Stuart Skelton (Peter Grimes), Elza van den Heever (Ellen Orford), Iain Paterson (Balstrode) et aussi Felicity Palmer (Mrs Sedley). 8 représentations à partir du 29 janvier et jusqu’au 27 février. Vaut le voyage!!

Une nouvelle production qui va succéder à la légendaire production de Jonathan Miller, du Rigoletto de Verdi pour 11 représentations du 13 février au 14 mars, dirigée par Christopher Alden, et dirigée par Graeme Jenkins avec Quinn Kelsey (Rigoletto), Barry Banks (Duke of Mantua), Anna Christy (Gilda), Peter Rose/Matthew Treviño (Sparafucile) et même Diane Montague (Giovanna).

8 représentations de Rodelinda de Haendel, très populaire en Grande Bretagne, pour 8 représentations dirigées par Christian Curnyn (on le verra aussi à Francfort) et mise en scène par Richard Jones, en coproduction avec le Bolshoï (entre le 28 février et le 15 mars) avec Rebecca Evans (Rodelinda), Iestyn Davies (Bertarido), John Mark Ainsley (Grimoaldo).

Dans un espace extérieur new look l’Ambika P3, près de Regents Park et le célèbre Madame Tussaud’s, Powder Her Face, création de Thomas Adès, dans une mise en scène de Joe Hill-Gibbins (le chef n’est pas encore connu).

Une création mondiale en coproduction avec l’Oper Bonn, Thebans, variation sur l’histoire d’Œdipe mise en scène de Pierre Audi, et dirigée par Edward Gardner pour 8 représentations à partir du 3 mai 2014, avec notamment Roland Wood (Oedipus), Peter Hoare (Creon), Julia Sporsén (Antigone), Matthew Best (Tiresias).

Mozart (Così fan Tutte) est à l’honneur par cette nouvelle production mise en scène par Katie Mitchell (à qui l’on doit Written on skin de George Benjamin) et dirigée par Ryan Wigglesworth, compositeur en résidence à l’ENO, et jeune chef de 34 ans, en coproduction avec le MET, et pour 12 représentations à partir du 16 mai 2014 avec la distribution suivante assez correcte: Kate Valentine (Fiordiligi), Christine Rice (Dorabella), Norman Reinhardt (Ferrando), Marcus Farnsworth (Guglielmo), Roderick Williams (Don Alfonso), Mary Bevan (Despina).

Voilà un événement, qui confirme l’amour des britanniques pour Berlioz, une nouvelle production de Benvenuto Cellini (qu’on vit à Bastille dans une mise en scène de Denis Krief au début des années 90, qui ne figure pas dans l’archive Memopera du site de l’Opéra et qui ne fut jamais repris…) mise en scène par le cinéaste britannique (né aux USA) Terry Gilliam, ancien des Monty Python. Dirigée par Edward Gardner, et coproduite par De Nederlandse Opera. La distribution comprend Michael Spyres (Benvenuto Cellini), Corrine Winters (Teresa), Pavlo Hunka (Balcucci), Nicky Spence (Francesco), Paula Mirriny (Ascanio), Willard White (Pope Clement VII), Richard Burkhard (Fieramosca), et sera affichée pour 8 représentations à partir du 5 juin 2014. Même en anglais, vaut le voyage pour la rareté.

A partir du 16 juin, et pour 9 représentations, une reprise des Pêcheurs de perles (The Pearl Fishers) dans la mise en scène de Penny Woolcock , cinéaste et metteur en scène britannique élevée en Amérique du Sud et revenue en Grande Bretagne en 1970, on lui doit la mise en scène de Doctor Atomic au MET dont il reste un DVD, et dans les beaux décors de Dick Bird. Le cast inclut Sophie Bevan (Leila), John Tessier (Nadir), George von Bergen (Zurga). Chef non encore connu.

Enfin dernière production de l’année, à partir du 29 juin et pour trois soirs, River of Fundament, de Jonathan Belper, mis en scène par Matthew Barney, inspirée d’un roman de Norman Mailer “Ancient evenings”, un projet du Manchester International Festival (MIF) initié en 2007 et qui mélange cinéma, sculpture, opéra autour d’éléments mythologiques de l’Egypte ancienne.

On le voit, une programmation diversifiée, faisant largement appel à la dernière génération de metteurs en scène britanniques, adossée aux grands standards du répertoire, mais avec des œuvres contemporaines créées ou reprises (Thebans, Powder her face, Satyagraha et River of Fundament) et des raretés (Benvenuto Cellini). Si vous allez à Londres, ne vous focalisez pas sur Covent Garden et prenez toujours garde à ce que l’ENO affiche, c’est toujours intéressant, et même quelquefois plus stimulant que le grand frère ROH, comme cette prochain saison, témoignage de la vitalité de l’art lyrique outre Manche, où les théâtres subventionnés sont aussi alimentés par une école de chant et une école musicale très actives, d’une très grande vitalité, d’où il sort régulièrement des chefs et des chanteurs de toute première importance.

[wpsr_facebook]