Il y a des vogues à l’opéra, liées à un metteur en scène, liées à un artiste, liées à des circonstances. Il y a depuis quelques années une vogue Macbeth (et non Macbetto, bien que Macbetto soit le nom que le livret utilise, le titre est bien celui de Shakespeare, et c’est le premier texte de Shakespeare que Verdi propose à l’opéra). On en a vu à Genève (Christof Loy et Metzmacher), on en a vu à la Scala (Barberio Corsetti et Gergiev), on en a vu à Munich (Martin Kusej et Carignani) et on revoit à New York cette production de Adrian Noble créée en 2007 , qui actualise l’ambiance sans vraiment changer la dramaturgie.

C’est une fois de plus Claudio Abbado qui le 7 décembre 1975 a « relancé » cette œuvre qui n’était pas si souvent représentée (à la Scala une production dirigée par De Sabata en 1952-53 avec Maria Callas et une production en 1963-64 dirigée par Hermann Scherchen, mise en scène de Jean Vilar, avec Birgit Nilsson). Rappelons pour mémoire que c’est Glyndebourne en 1938-39 qui la remet au goût du jour en Europe et que Macbeth n’entrera au répertoire du Met qu’en 1959. Abbado dans une production mémorable de Giorgio Strehler (dont on a une vidéo, par chance) avec Shirley Verrett et Piero Cappucilli en a proposé une de ces versions définitives à peu près insurpassable. J’ai eu la chance de la voir en 1985 sous la direction d’Abbado, avec Piero Cappuccilli, Nicolaï Ghiaurov et Ghena Dimitrova, voix immense, mais peu raffinée. Je vous fait grâce des superlatifs.

La question du Macbeth de Verdi est celle de la Lady. Voilà un rôle redoutable entre tous, qui exige une personnalité d’exception sachant parler (la lecture initiale de la lettre), sachant vocaliser, avec des aigus immenses, avec des graves marqués. On y a vu aussi bien des sopranos (Callas, Gencer – phénoménale- ou Nilsson) que des mezzos (Shirley Verrett, Jennifer Larmore récemment), et au fond la question n’est pas si importante, la distinction au XIXème n’étant pas si marquante (voir Norma…).

La vraie question c’est Verdi lui-même qui la pose en demandant une voix qui ne soit pas belle, mais expressive, , et qui demande notamment une technique de fer et un contrôle très serré, notamment dans l’utilisation des mezze-voci et des notes filées. Dans Una macchia è qui tuttora!, la créatrice du rôle, Marianna Barbieri-Nini disait avoir cru devenir folle en essayant pendant trois mois d’imiter les paroles à peine esquissées et presque bredouillées des somnambules pour rendre la vérité de la situation. Peu de sopranos ont cet exact contrôle qui leur permet de retenir la voix et de projeter tout à la fois, sans vraiment articuler ; la scène du somnambulisme reste un des grands défis d’une carrière de chanteuse.

On ne peut dire que les chanteuses citées plus haut (Verrett, Gencer, Callas) ne soient pas de belles voix, et elles ont marqué le rôle : la question n’est pas belle ou pas belle, mais celle de la vérité de l’expressionCe qui est nouveau en 1847. Écoutez Una macchia è qui tuttora! par Leyla Gencer sur You Tube, il y a pas mal d’extraits. C’est prodigieux de vérité.

Malgré tout, Verdi hésita sans cesse entre tendance belcantiste et vérité de l’expression, le débat ouvert par Macbeth ne fut jamais clos.

Même si le rôle de Macbeth demande une certaine endurance (le dernier air, long, demande des aigus notables), on ne peut dire qu’il marque tant les analystes que le rôle de la Lady, moteur de l’action qui a quatre airs dont les plus spectaculaires (le brindisi Si colmi il calice dans la scène du spectre). Opéra de chanteuse, c’est aussi un opéra de chef. Il faut à la fois la fameuse pulsion verdienne : après tout, la première version remonte à 1847 à un moment où Verdi sort à peine de Giovanna d’Arco et d’Attila, et où il n’a pas encore écrit la fameuse trilogie (Rigoletto, Traviata, Trovatore). Il reprend l’œuvre pour Paris en 1865, c’est la version habituellement donnée en y ajoutant notamment le chœur final. N’est pas Boito qui veut : le livret de Francesco Maria Piave et Andrea Maffei est relativement faible. Mais c’est ainsi une œuvre tiraillée entre deux styles, celui post ballo in maschera qui produira des chefs d’œuvres comme Don Carlo, et celui d’avant, le style dzim boum boum disent les méchants, plus marqué par des rythmes, une pulsion soutenue, et une technique de chant qui tient encore largement du bel canto. Les œuvres hybrides méritent des grands chefs, qui seuls peuvent proposer un vrai discours sur l’œuvre.

J’avais peu apprécié la direction de Paolo Carignani à Munich, très sonore et sans profondeur, j’avais en revanche bien apprécié l’effort de Ingo Metzmacher dont ce n’est pas habituellement le répertoire et qui avait proposé un Macbeth d’une couleur particulière, avec un orchestre il est vrai quelquefois hésitant. Fabio Luisi a fait toute la première partie de sa carrière dans le répertoire, il y a 15 ans, il écumait les scènes germaniques, de Berlin à Vienne sans jamais diriger en Italie, son pays d’origine (il est génois). Depuis qu’il a servi de doublure à Levine malade au MET, et qu’il en est le principal chef invité, il est devenu un interlocuteur possible des grandes fosses européennes et il est aussi directeur musical de Zurich, succédant à son compatriote Daniele Gatti , et en plus directeur honoraire à Gênes. Il a aussi commencé à diriger à la Scala.

Comme tous les chefs qui ont fait beaucoup de répertoire à l’opéra, c’est un excellent technicien, qui met en place, très attentif au plateau, qui suit les voix avec bonheur et sait équilibrer les volumes entre plateau et fosse. Et comme bien des chefs qui ont suivi ce type de carrière, il n’est pas vraiment original, il ne faut pas attendre de lui une lecture innovante, un discours révolutionnaire sur les œuvres. Certains n’ont pas aimé son Ring à New York, le trouvant plat, voire flasque, je les trouve injustes. Son Ring avait une couleur nouvelle pour le MET où Wagner est l’apanage quasi exclusif de James Levine. Il avait un parfum plus retenu, presque plus raffiné.

Dans Macbeth, il a à la fois la pulsion, le rythme, la battue, la netteté des attaques (il est vrai que l’orchestre est remarquable), mais aussi le souci d’accompagner les voix en proposant une vision, assez coloriste de l’œuvre ; j’avoue que c’est pour moi l’un des meilleurs exemples de direction verdienne de ces dernières années, à la fois raffinée et variée dans la coloration de chaque moment, mais aussi énergique, parfaitement au point dans les ensembles, et proposant au total une vision très complète de ce Macbeth entre deux eaux que Verdi a écrit. Direction idiomatique si l’on veut, parce que très italienne, mais surtout théâtrale et vive, claire et vibrante. C’est un chef que j’ai toujours apprécié pour son sérieux et aussi sa modestie et qui garantit toujours un bon niveau, à défaut d’emporter la salle par un niveau exceptionnel. Il jouit à New York d’une estime reconnue, toujours accueilli très chaleureusement par le public. Il est l’un des artisans évidents de la réussite de cette soirée (en réalité une matinée, puisque, direct dans les cinémas oblige, la représentation commençait à 13h à New York).

Il est servi par une distribution digne de la réputation du MET, affichant Anna Netrebko, Zeljko Lucic, René Pape, Joseph Calleja, tous familiers et appréciés du lieu. Cette reprise avait pour attraction justement la Lady Macbeth d’Anna Netrebko, qui a abordé le rôle fin juin à Munich. C’était donc sa deuxième production.

Pour avoir entendu Netrebko et à Munich en juin, et à Paris (le 14 juillet) et à Salzbourg (dans Trovatore), on ne peut que constater l’évidence de sa transformation vocale, de son élargissement de lirico à lirico spinto, tout en gardant ses qualités de contrôle, le soin donné aux cadences, aux agilités.

Je me souviens lors de ses Capuleti e Montecchi à l’Opéra Bastille, où elle était enceinte, j’avais dit mon étonnement devant sa largeur vocale et j’avais émis l’hypothèse devant quelques amis que derrière cette Giulietta j’entendais une Norma future. On m’avait évidemment ri au nez.

Et Netrebko prépare et Elsa pour Bayreuth, et Norma, à peu près à la même époque…

Dans la gestion de sa carrière, elle ne pouvait se limiter aux rôles de lirico-colorature du bel canto romantique ou même à Mozart (le disque Mozart fait avec Abbado avait d’ailleurs été difficile pour elle) : la voix s’est transformée, et déjà il y a quelques années (je me souviens d’une Yolanta avec Gergiev à Baden Baden) on pouvait constater l’élargissement vocal, mais aussi craindre un peu trop de métal à l’aigu.

Le travail sur la technique, l’élargissement vocal font qu’aujourd’hui, elle est au rendez-vous des grands rôles verdiens du répertoire et que les aigus un peu métalliques qu’elle avait eus au sortir de sa première grossesse ont disparu.

Alors, évidemment, les amateurs très exigeants et un peu tatillons, pour ne pas dire excessivement maniaques, regretteront cette Lady Macbeth à la voix si large et si triomphante. Une voix ronde, homogène, techniquement impeccable ou à peu près (certes, le fil di voce final de la scène du somnambulisme est un peu plus voce que fil, mais la note y est, nette, alors qu’à Munich c’était un peu approximatif), avec un sens de la parole étonnant (la lecture de la lettre est faite avec un soin tout particulier, avec une couleur dans la manière de dire les mots qui frappe), un phrasé impeccable, une diction remarquable, et des aigus triomphants à chaque moment voulu par la partition. Il serait aussi fort injuste de passer sous silence ce qui couronne le tout, une présence et un sens du jeu formidable dans un rôle qui exige une personnalité et un investissement scéniques notoires.

Elle est plus à l’aise qu’à Munich où Kusej en faisait une femme plus ordinaire, peut être plus vulgaire, une sorte de sorcière affublée d’une perruque rousse dont on connaît souvent le sens à la scène. Elle est ici une blonde platinée, pulpeuse, sorte d’héroïne de film noir américain. Elle y est magnifique.

En matière de Lady Macbeth, je voudrais tout de même dire qu’avec la distance du temps, celle qui me reste en tête est Jennifer Larmore à Genève, dans un style totalement différent, avec une voix évidemment moins explosive, mais une dignité, une tenue et une grandeur en scène telles que son personnage reste imprimé dans mes souvenirs. J’avais sur le moment dans ce blog exprimé quelques doutes, la mémoire du cœur a parlé. Elles sont difficilement comparables, évidemment, mais elles sont toutes deux sur le piédestal. Elle renvoient certaines Lady récentes (Tatiana Serjan et Lucrecia Garcia à la Scala notamment) à leurs chères études.

Le cas de Zeljko Lucic est différent. Voilà un chanteur qui a toutes les qualités du baryton, il a les aigus, il a l’endurance, il a la projection, et pourtant chacune de ses interventions me laisse sur ma faim. C’est très correct, c’est bien chanté, mais cela reste pour mon goût sans grande couleur, sans vraie personnalité vocale. Et surtout le timbre n’est pas séduisant.

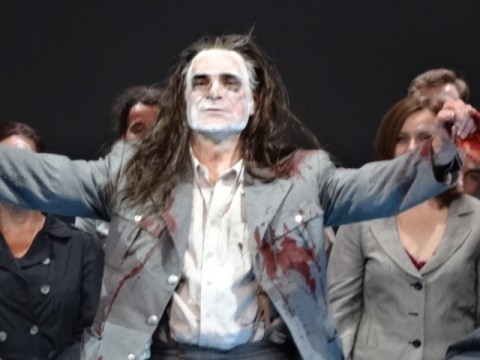

C’est la première fois ici qu’il a réussi à me convaincre : il garde les qualités techniques évoquées plus haut, mais ce qui quelquefois m’arrêtait (le timbre, la couleur), ici me paraît plus adéquat au rôle, à la fois énergique et faible, à la fois courageux, mais dominé. La scène du brindisi m’a vraiment plu, dans sa manière de jouer les hallucinés à la voix blanche, une sorte de voix bien posée, bien projetée, mais à la couleur désespérément grise : l’opposition avec la Lady tout en relief physique et sonore est magnifiquement posée, à cette Lady platinée correspond un Macbeth anthracite, deux faces d’un même Janus fatal.

Que dire de René Pape qui n’ait déjà été dit dans toutes ses apparitions ? Il porte la noblesse de Banquo dans la voix. L’opposition entre la voix de Zeljko Lucic, plus mate, légèrement pâteuse, et le timbre profond et sonore de Pape, dans la première scène avec les sorcières montre déjà l’opposition frappante entre les deux personnages et construit leur avenir. Évidemment, l’air de Banquo Come dal ciel precipita à son fils Fléance (un tout jeune figurant d’une douzaine d’années, très à l’aise et à la fois bien présent sur le plateau, une personnalité scénique en herbe…du nom de Moritz Linn) est un des sommets musicaux de la représentation. On ne s’étonnera pas du triomphe final.

Dans cette œuvre aux voix sombres, les deux ténors portent en eux l’avenir : après la nuit, les voix solaires.

Verdi très habilement ne donne pas à ces voix de rôle essentiel, Macduff a une réplique en première partie, et n’apparaît vraiment qu’au quatrième acte, avec un unique air, très beau d’ailleurs et l’un de ces airs porte drapeau de tous les ténors.

Malcolm quant à lui n’a que des ensembles.

Joseph Calleja est un ténor à succès du MET, le chanteur maltais n’a peut-être pas le timbre du siècle, mais il a une belle technique, un sens du phrasé remarquable, une capacité à colorer et à interpréter qui en fait un des grands ténors du jour. C’est donc un luxe que de l’afficher dans Macduff. Son air du quatrième acte O figli, o figli miei !…, venant après le chœur Patria oppressa est un bien joli moment, très retenu, poétique, même si dans ce rôle on a pu entendre aussi bien ou mieux (je me souviens d’un Alagna exceptionnel par exemple avec Muti à la Scala en 1997). Il reste que c’est un très beau moment. Quant au Malcolm de Noah Baetge, il est très correct et vaillant, mais peut-on en dire plus pour un rôle aussi épisodique ?

Adrian Noble (rappelons ses Mozart lyonnais) a proposé une version actualisée de Macbeth, en plaçant l’intrigue de nos jours. Les personnages évoluent dans un espace ouvert, noir ou gris, fait d’arbres décharnés (décors et costumes de Mark Thompson) avec quelques éléments venus des cintres qui dessinent l’espace de jeu, et quelques objets, un lit, des lustres.

Du point de vue dramaturgique, aucune proposition. La transposition est l’unique idée, sans exploitation, sans approfondissement.

Les sorcières sont des sortes de ménagères de moins (ou plus) de cinquante ans, des ménagères-mégères issues d’un quotidien médiocre, les courtisans sont l’image des courtisans de toujours, accourant auprès du pouvoir quel qu’il soit et sans considération pour son odeur, les soldats et le peuple au cinquième acte sont des soldats modernes (ils ont une Jeep…et après ?) et le peuple est pauvre comme il se doit. Très franchement, cette production se serait passée dans le moyen-âge reculé d’une Ecosse sauvage, on n’aurait pas vraiment vu de différence.

Certes, certaines scènes sont bien réglées (la scène du Brindisi), les éclairages (de Jean Kalman) souvent très suggestifs, ou certaines images sont fortes (Lady Macbeth somnambule sur un chemin de ronde figuré par des chaises amoncelées, en fond de scène), voire la scène finale, mais il n’y ni de quoi fouetter un chat, ni personne d’autre : une mise en scène qui est modernisante pour montrer qu’on est au XXIème siècle mais qui ne pose aucune question dramaturgique sur la nature de l’œuvre. A ce titre, et dans le même style d’inspiration, Tcherniakov avait autrement posé la question à Paris en faisant de Macbeth et Lady Macbeth des clones des Ceaucescu.

Mais on ne venait pas pour la mise en scène, on venait évidemment d’abord pour Netrebko et de ce point de vue on a été comblé. L’impressionnante prestation salzbourgeoise dans Trovatore a été confirmée par cette incarnation de la Lady. Une Lady un peu trop chatoyante au goût de certains sans doute, une Lady en pleine santé à la voix éclatante, une Lady à la présence scénique irradiante, bien plus marquée que dans Trovatore à Salzbourg (il est vrai que le rôle s’y prête) mais la misère du chant verdien qui a laminé ce répertoire ces quinze dernières années fait que nous ne pouvons que saluer cette entrée de la chanteuse au firmament verdien là où on ne l’on attendait pas vraiment.

Alors, pour le deuxième jour consécutif, le michelangelesque Lincoln Center paraissait l’écrin idéal, le MET était bien ce jour-là le Capitole du chant.[wpsr_facebook]