Aida est un opéra populaire entre tous essentiellement à cause de la scène de triomphe du deuxième acte, qui à elle seule motive l’exceptionnelle carrière aux arènes de Vérone, ou aux termes de Caracalla, mais aussi à Bercy et dans les grands stades du monde. Ainsi, on rassemble des centaines de figurants, de la couleur, des beaux costumes et l’affaire est pliée. Or Aida est pour le reste un opéra intimiste, comprenant de nombreuses scènes où évoluent deux ou trois personnages. Cela explique que le même Zeffirelli il y a quelques années ait pu mettre en scène Aida au (très) petit théâtre de Bussetto, d’une capacité de 300 places environ et que la création eut lieu au Caire, à l’Opéra dont la capacité est aujourd’hui de 1200 places (reconstruite après un incendie), mais la salle originelle était de capacité inférieure. Rien ne pouvait laissé supposer le destin hollywoodien de cette œuvre.

Aida est un opéra populaire entre tous essentiellement à cause de la scène de triomphe du deuxième acte, qui à elle seule motive l’exceptionnelle carrière aux arènes de Vérone, ou aux termes de Caracalla, mais aussi à Bercy et dans les grands stades du monde. Ainsi, on rassemble des centaines de figurants, de la couleur, des beaux costumes et l’affaire est pliée. Or Aida est pour le reste un opéra intimiste, comprenant de nombreuses scènes où évoluent deux ou trois personnages. Cela explique que le même Zeffirelli il y a quelques années ait pu mettre en scène Aida au (très) petit théâtre de Bussetto, d’une capacité de 300 places environ et que la création eut lieu au Caire, à l’Opéra dont la capacité est aujourd’hui de 1200 places (reconstruite après un incendie), mais la salle originelle était de capacité inférieure. Rien ne pouvait laissé supposer le destin hollywoodien de cette œuvre.

Un opéra difficile à monter car il faut des chanteurs très solides. Radamès est un rôle lourd pour un ténor, qui exige vaillance et lyrisme, et qui à peine en scène doit chanter son grand air (“celeste Aida”) “à froid” dans les cinq premières minutes de l’opéra. Aida exige à la fois une grande voix lyrique (un lirico spinto) et un très grand contrôle vocal, notamment à la fin où tout doit être chanté piano, voir pianissimo: tout le rôle est d’ailleurs presque concentré aux troisième et quatrième acte. Amneris est un grand mezzo verdien dans la tradition des Azucena, ou des Eboli qui doit tenir face à l’orchestre de manière soutenue au quatrième acte. Amonasro est un rôle bref (quelques répliques au deuxième acte, et tout le reste au troisième, mais qui exige une très grande voix de baryton, très vaillante. Musicalement, le plus beau moment est sans doute la scène du Nil (troisième acte) et tout le quatrième acte, notamment la grande scène d’Amneris au premier tableau, et aussi bien sûr le duo final. Autant dire que si votre Aida ne sait pas chanter piano ni émettre des notes filées, ce n’est pas une Aida.C’est bien là la contradiction d’une œuvre qu’on représente devant des milliers de personnes, et qui exige de l’héroïne un chant souvent murmuré. Les grandes Aida sont celles qui ont su conjuguer vaillance et poésie, dramatisme et lyrisme, volume et contrôle: elles ont nom Leontyne Price ouMartina Arroyo, mais aussi Maria Chiara, qui fut vraiment très grande aux côtés de Pavarotti à la Scala en 1985, ou, chère à mon coeur, Mirella Freni, dont on a dit qu’elle s’était fourvoyée, mais qui fut, aux côtés de José Carreras et de Marilyn Horne en 1979 à Salzbourg la plus poétique, la plus intense, la plus émouvante des Aida. Il est vrai qu’un chef était derrière ces choix qui apparurent discutables à l’époque, il s’appelait Herbert von Karajan. J’étais dans la salle pour mon premier spectacle à Salzbourg, et ce fut miraculeux.

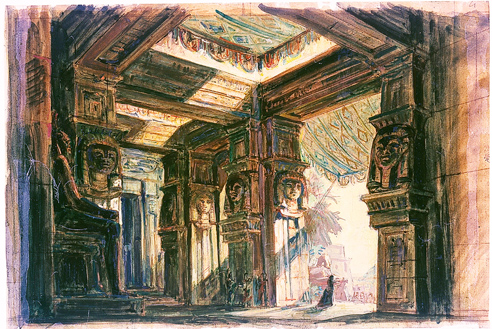

A la Scala, quatre productions d’Aida depuis 1963, dont deux de Zeffirelli, celle de 1963, dirigée par Gianandrea Gavazzeni avec les magnifiques décors et costumes de Lila de Nobili inspirés d’estampes du XIXème siècle, celle de 2006, dirigée par Riccardo Chailly, où Zeffirelli a fait aussi les décors. Entre temps, en 1972, une nouvelle production dirigée par Claudio Abbado de Giorgio de Lullo, dans des décors de Pier Luigi Pizzi, et celle de 1985, dirigée par Lorin Maazel, mise en scène de Luca Ronconi dans des décors monumentaux de Mauro Pagano. La Scala reprend cette année, en hommage à Zeffirelli (89 ans) sa production de 1963, qui nous renvoie à une Egypte mythique, à une esthétique très XIXème siècle égyptomaniaque, et qui est d’une incontestable beauté. La production de Zeffirelli 2006 fut un grand ratage, avec ses kilos de dorures, ses foules impossibles à bouger, sa surcharge propre à écœurer sans impressionner. L’esthétique Zeffirelli a bien marqué le monde de l’Opéra, puisque Bohème et Aida ont inscrit son nom aux frontispices des opéras: sa Bohème est encore bien vivante depuis près de 50 ans dans plusieurs théâtres (MET, Vienne, Scala).

La production présente est à mon avis d’une grande beauté, certes, dans une mise en scène à qui aujourd’hui sans doute on donnerait une distance ironique ou sarcastique qu’on ne trouve pas ici, mais les toiles peintes, les perspectives, la monumentalité frappe encore. C’est une bonne idée que de la reproposer, et l’opération est réussie, on est à la Scala pour voir une production muséale, un témoin d’une certaine manière de faire et voir l’opéra. Pourquoi pas ? Ce n’est pas par là où le bât blesse, loin de là, et moi qui suis plutôt amateur de mises en scènes un peu moins sages, ait beaucoup apprécié ce grand moment de “mémoire” lyrique.

Quand on voit les distributions affichées par la Scala depuis 1963 dans Aida (1963, Cossotto-Amnéris, Leontyne Price/Leyla Gencer-Aida, Carlo Bergonzi-Radamès, Nicolai Ghiaurov-Ramfis et Aldo Protti-Amonasro, et les noms qui se sont succédés sur cette scène dans cette œuvre en 49 ans, Martina Arroyo, Jessie Norman, Maria Chiara, Gilda Cruz-Romo, Montserrat Caballé, Ghena Dimitrova, Violeta Urmana, Fiorenza Cossotto (Amneris pendant au moins 20 ans), Grace Bumbry, Viorica Cortez, Gabriella Tucci, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Gianfranco Cecchele, Carlo Cossutta, Piero Cappuccilli, Giampiero Mastromei et j’en oublie, on est étourdi, et on se demande quelle mouche a pu piquer le spécialiste des voix de la Scala de réunir cette année un cast aussi discutable, au moins pour les deux protagonistes. Il était possible de sauver l’entreprise, même en prenant des chanteurs de niveau moyen, mais au moins qui sachent articuler l’italien ou chanter piano.

Quand on voit les distributions affichées par la Scala depuis 1963 dans Aida (1963, Cossotto-Amnéris, Leontyne Price/Leyla Gencer-Aida, Carlo Bergonzi-Radamès, Nicolai Ghiaurov-Ramfis et Aldo Protti-Amonasro, et les noms qui se sont succédés sur cette scène dans cette œuvre en 49 ans, Martina Arroyo, Jessie Norman, Maria Chiara, Gilda Cruz-Romo, Montserrat Caballé, Ghena Dimitrova, Violeta Urmana, Fiorenza Cossotto (Amneris pendant au moins 20 ans), Grace Bumbry, Viorica Cortez, Gabriella Tucci, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Gianfranco Cecchele, Carlo Cossutta, Piero Cappuccilli, Giampiero Mastromei et j’en oublie, on est étourdi, et on se demande quelle mouche a pu piquer le spécialiste des voix de la Scala de réunir cette année un cast aussi discutable, au moins pour les deux protagonistes. Il était possible de sauver l’entreprise, même en prenant des chanteurs de niveau moyen, mais au moins qui sachent articuler l’italien ou chanter piano.

Beaucoup de spectateurs ont hué le chef, le jeune israélien Omer Meir Wellber, et je pense qu’ils ont été très injustes: sa direction est contrastée, précise, fait bien sonner l’orchestre et notamment des phrases musicales moins connues (très beau prélude), douée d’un vrai sens dramatique et d’un vrai sens du spectaculaire. Mais il faut être deux pour faire fonctionner l’affaire: quand le chef tire à hue et qu’obstinément, parce qu’ils sont simplement incapables de suivre ce que veut le chef, les chanteurs tirent à dia, on dit que le chef n’accompagne pas les chanteurs. Quand le duo final qui doit être en permanence chanté piano, est chanté forte par le ténor et miaulé forte par la soprano, cela ne peut aller. La meilleure preuve: quand Luciana d’Intino (Amnéris), une authentique chanteuse verdienne, attaque sa grande scène, au 4ème acte, non seulement elle chante, mais elle sait articuler, respirer, et suivre le chef avec grande attention, il en résulte le seul vrai moment de théâtre de la représentation, en dépit d’une voix un peu abîmée, dédoublée (une voix pour le registre grave, une voix pour le centre et les aigus) mais une voix d’une présence malgré tout impressionnante.

Ainsi, merci à Luciana d’Intino d’avoir en l’occurrence montré ce qu’est le chant italien, et ce qu’est chanter Verdi.

Merci aussi à Giacomo Prestia, un Ramfis de qualité, avec une belle voix de basse. J’avais entendu ce chanteur dans Philippe II à Barcelone, et il m’avait alors beaucoup plu; l’impression est ici confirmée, mais on ne fait pas Aida avec le seul Ramfis, ni le seul Amonasro, fût-il interprété avec vaillance et avec une voix forte et imposante par Ambrogio Maestri, l’un de nos meilleurs Falstaff (il en a le physique). Son Amonasro est impressionnant, même si on dénote çà et là quelques problèmes de justesse; mais quelle présence, quel engagement!

Alors que le jeune Jorge de Leon était affiché pour toutes les représentations, il a souvent été substitué par Stuart Neill, le Don Carlo d’il y a quelques années dans cette même salle (Gatti, Braunschweig) qu’il vaut mieux oublier. Stuart Neill ne fait pas de faute de chant particulière, mais la voix est toujours ouatée, jamais claire, ouverte, et les aigus en rétrécissent le volume et sont toujours chantés en arrière. Incapacité à chanter piano, aucune lumière solaire, mais aucune ombre non plus, parce qu’il n’y que linéarité et monotonie dans cette manière de chanter, avec des moments inaudibles dès qu’on descend dans le grave ou le murmure. Aucune séduction, un jeu fruste, une présence inexistante sur le plateau. C’est un de ces chanteurs qui conduit une représentation sans trop d’encombres jusqu’à la fin mais sans jamais rien d’intéressant. Ce n’est pas ce qu’on attend d’un chanteur à la Scala.

Venons en enfin au plus problématique, l’Aida d’Oksana Dyka. L’ayant vue plusieurs fois affichée (l’an dernier dans Cavalleria Rusticana, cette année, outre Aida, elle sera Tosca), je me suis dit qu’elle devait avoir quelque intérêt, d’autant qu’elle chante dans des grands théâtres internationaux (Hambourg, Los Angeles…). Las, je ne peux comprendre ce qui pousse les programmateurs à afficher une telle chanteuse dans ce répertoire. D’abord, on ne comprend strictement rien à ce qu’elle chante: c’est une bouillie, sans articulation, sans veiller aux paroles, sans scander le texte. Il en résulte une absence totale d’implication, gestes convenus, texte passé au robot Moulinex. On pourrait alors se rattraper sur la qualité vocale. Aucune homogénéité, une voix quelquefois stridente, qui crie plus qu’elle ne chante et qui miaule dans les parties les plus lyriques. Une incapacité structurelle à chanter piano. Son entrée au dernier acte, du fond de la tombe, se fait à pleine voix, à voix si pleine qu’on sursaute, un contresens total pendant que l’orchestre veille à diminuer les volumes pour rendre cette atmosphère si particulière, qui mime la vie qui s’éteint, du final d’Aida. J’avoue ne pouvoir comprendre un tel choix…errare humanum est, perseverare diabolicum. J’ai en 2006 critiqué l’Aida de Violeta Urmana, et ceux qui me lisent savent que je ne suis pas vraiment un laudateur de cette voix, mais au moins, madame Urmana sait chanter, sait moduler, et la voix est de qualité. Alors Mille Urmana contre une Dyka. Madame Dyka a su ruiner les “concertati”, les ensembles où elle est incapable de s’adapter aux autres, où l’on entend de vilains sons, des cris inadéquats.

Quelques “buh!” ont accueilli son salut final. Je n’aime pas huer, mais je comprends ces réactions: avec le ténor, les deux ont réussi à rendre cette représentation pénible, alors qu’un simple chant moyen aurait pu satisfaire.

J’ai plusieurs fois écrit la misère actuelle du chant italien, et l’absence de vraie politique de la Scala sur le répertoire italien et notamment verdien. Dans le cas qui nous occupe, c’est vraiment la Scala qui est responsable: on aurait pu trouver une Aida italienne qui aurait sauvé le niveau de la représentation, une Raffaella Angeletti par exemple, chanteuse intelligente, bonne technicienne, plutôt faite pour Puccini, mais qui a chanté Aida avec Mehta à Tel Aviv et qui au moins, sans une voix d’exceptionnelle qualité, sait vraiment chanter et sait s’imposer en scène avec efficacité.

Ainsi l’hommage à Zeffirelli justifié vu son rôle éminent durant les cinquante dernières années en Italie (il a aujourd’hui 89 ans), dans le bel écrin de cette production mémorielle, a tourné court, par la faute d’une distribution sans marque vraiment stimulante où seul triomphe une Amnéris de grande tradition, qui sait chanter, simplement, et le ballet chorégraphié par Vladimir Vassiliev, légende de la danse.

J’aime passionnément la Scala, j’aime passionnément le chant verdien, j’en suis d’autant plus colère, j’en suis d’autant plus déçu. Ce théâtre devrait peaufiner ses distributions verdiennes, car c’est son fonds de commerce: il a fait simplement le calcul qu’une Aida spectaculaire allait attirer les foules, bons chanteurs ou non, et que cela suffirait bien puisque la salle serait pleine. Choix touristique et non artistique. Détestable.

[wpsr_facebook]